偃師市制鞋業職工慢性苯中毒47例臨床分析

蘭桃玲

改革開放之后,偃師市鄉鎮、私營、三資制鞋企業迅猛發展,但衛生防護設施未能同步配置,使得制鞋企業慢性苯中毒時有發生。現將偃師市 1996 ~2006年上報的47例制鞋業工人慢性苯中毒及死亡情況分析如下。

1 材料與方法

1.1 調查對象1996 ~2006年上報并經偃師市職業病診斷小組確診的制鞋業慢性苯中毒病例47例。所有病例均符合中華人民共和國國家標準GB 3230-82《職業性苯中毒診斷標準及處理原則》和GB3230-1997《職業性苯中毒的診斷標準》。 47例慢性苯中毒患者中,男22例,女25例;年齡16 ~43歲,平均24.3歲;苯作業工齡最短45 d,最長6年6個月,平均316.2 d,其中46例為私營制鞋業員工。刷膠、復爪、鉗包工種均在混合車間,車間均無通風排毒設施,工人作業時均無個人防護,車間空氣苯濃度最低 40.05 mg/m3, 最高3 116.49 mg/m3,平均868.73 mg/m3,患者均有明確的苯接觸史。

1.2 臨床癥狀有不同程度的頭暈、頭痛、乏力、失眠、記憶力減退等神經衰弱綜合的表現,牙齦出血、鼻衄、皮膚出血點、淤斑、發熱等。

1.3 工種分布鉗包15例,占31.9%;刷膠、復爪各12例,分別占25.6%;洗鞋底5例,占10.6%;噴光、整理、劃料各1例,各占2.1%。

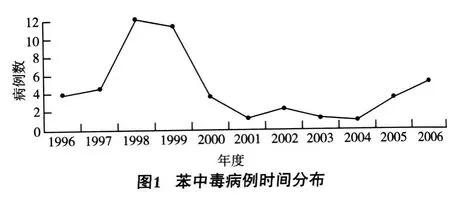

1.4 時間分布苯中毒病例1998 年出現一個高峰,后逐年減少, 2005年又呈上升趨勢(見圖1)。

1.5 實驗室檢查47 例外周血像三系均減少,WBC(0.1 ~3.0)×109/L,平均1.4×109/L,男女差別無顯著性(t=1.122, P>0.05);PLT(8 ~70)×109/L,平均33×109/L,男女差別無統計學意義(t=0.541, P>0.05);HGB l l~93 g/L,男均數為7.87 g/L,女為 6.04 g/L, 兩者差異有統計學意義(t=2.269, P<0.05)。骨髓像:符合再生障礙性貧血25例,其中女14例(56%),男11例(44%);急性淋巴細胞白血病、急性單核細胞白血病各1例,均為女性。

1.6 診斷及分級慢性輕度苯中毒 5 例, 占10.6%;中 度 15 例, 占 31.9%;重 度 27 例, 占57.5%。

2 治療與轉歸

47例患者脫離有害環境后,經積極治療,包括采取促進骨髓造血功能、升高白細胞數、防治感染和輸血等治療, 40例病情明顯好轉、穩定, 7例經治療無效死亡,最小年齡16歲。主要死因:鼻腔、肺、消化道、顱腦內等嚴重出血伴繼發感染死亡 5 例, 占71.4%;嚴重出血死亡1例,占14.3%;死于白血病1例,占14.3%。

3 討論

慢性苯中毒是長期接觸苯蒸氣或液體所致的以造血系統損害為主要表現的慢性疾病,其毒作用主要是苯在體內的代謝產物酚類,尤其是未被結合的游離酚類化合物所致,慢性毒作用主要影響骨髓造血功能,表現為骨髓毒性和致白血病作用,苯的骨髓靶細胞是骨髓造血干細胞、祖細胞及構成骨髓微環境的基質巨噬細胞[1]。苯的血液毒作用在造血的骨髓而不是外周血液,骨髓變化早于外周血血液中的細胞減少[2]。女性血紅蛋白較男性減少明顯可能與女性生理特點有關。

由于多數患者為外地在偃師工作的人員,生活條件較差,受教育程度低,苯中毒早期癥狀較輕時不到醫院就診,延誤了診斷時間,往往就診及要求鑒定時癥狀已較嚴重,所以慢性重度苯中毒患者較中、輕度為多,而且由于遲發現延誤了治療,致繼發感染或/和嚴重出血死亡, 7例死亡病例中,因嚴重出血伴繼發感染、嚴重出血死亡的占85.7%,是慢性苯中毒最多見的死因。慢性苯中毒的治療除積極采取促進骨髓造血功能、增加血細胞的措施外,防治感染及出血也是治療的關鍵。同時從患者自我保護意識較差等情況來看,職業衛生服務尚待改善。

慢性苯中毒再生障礙性貧血骨髓像改變是有可能逆轉的,多數苯中毒再障有發病急、病情重、易治愈、不復發的特點[3],可見早發現、早治療是苯中毒的重要防治手段。

由于我市制鞋業的發展與衛生防護設施的配置沒有同步,而且車間布局不合理,如刷膠、復爪、鉗包等苯污染嚴重的工種相混合,普遍使用高毒含苯氯丁膠,苯污染相當嚴重。為了防止制鞋工人苯中毒的發生,必須采取相應的防治對策:①改造車間布局,相對封閉苯污染嚴重的車間,合理配置通風排毒設施,用低毒或無毒膠黏劑代替高毒含苯氯丁膠,減少或控制車間空氣中的苯污染;②健全就業前的健康檢查,避免職業禁忌證上崗,就業后要定期體檢,做到早發現、早脫離、早治療;③開展衛生宣教,提高職工自我防護意識。

[1] 顧祖維,張勝年,王瑩,等.職業醫學進展[M].北京:人民衛生出版社, 1998:145-148.

[2] 王瑩,顧祖維,張勝年,等.現代職業醫學[M].北京:人民衛生出版社, 1996:367-368.

[3] 潘敬新,吳順榮,郭春苗,等.重度苯中毒患者68例跟蹤觀察[J].中華勞動衛生職業病雜志, 1996, 14(1):6.