交替置換法治療兒童慢性鼻竇炎101例臨床分析

李永磊

兒童慢性鼻竇炎是小兒耳鼻咽喉科常見病、多發病,臨床上常采取藥物和手術治療。口服藥物一般療程較長,患兒治療依從性差,難以治愈;鼻內鏡微創手術雖然創傷小,但兒童鼻竇結構發育尚未完全,鼻及鼻竇皆有較好的生理功能,且術后因清理困難,造成術腔黏連的可能性大,存在著很大局限性,另一方面影響患者面骨發育,所以兒童鼻竇炎應以保守治療為主[1]。筆者近幾年來采用鼻竇交替置換法治療兒童慢性鼻竇炎101例,取得了滿意的療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選擇2008年6月~2010年3月我科門診就診的190例患兒,男100例,女90例,年齡4 ~11歲,病程4個月~3年,隨機分為治療組(101例)和對照組(89例),兩組年齡、性別無明顯差異。以上患兒均有慢性鼻竇炎癥狀:鼻塞、頭痛、流黏膿性涕、頭悶脹感等癥狀中的一種或多種。治療前常規鼻竇CT檢查示:單組或多組鼻竇炎性改變或積液,無鼻中隔偏曲和其他鼻腔鼻竇結構異常。

1.2 治療方法治療組101例,口服克拉霉素膠囊1片/d,每天2次,康樂鼻炎片3次/d,每次2片, 1%呋麻滴鼻劑滴鼻3 次/d,每次2 ~3滴, 7 d為1 療程, 1療程后停藥1 周,之后再繼續治療1 個療程。同時行鼻竇交替置換治療:患兒取仰臥垂頭位,以1%呋麻滴鼻劑約2 ~3 mL,注入雙側鼻腔,收縮鼻腔黏膜約5 min,以利竇口開放;以生理鹽水、慶大霉素8萬U、地塞米松5 mg混合液約2 mL注入治療側鼻腔,以鼻用橄欖頭塞入治療側鼻孔,同時指壓另一側鼻翼,囑患兒連續發斷續的“開,開”音,使鼻腔-鼻咽腔共為一封閉腔,同時開動吸引器(負壓不超過24 kPa)持續約1 ~2 s即停,每次每側鼻腔抽吸6 ~10次,反復給藥3 ~4次,使鼻竇腔內形成負壓,以利藥液流入。治療完畢后,囑患兒保持直立位,避免低頭彎腰動作,防止藥液自鼻竇腔內流出。治療前3 d,每天1次,后改為每2 d 1次,治療1周休息1周,之后行第2療程治療2 d 1次。對照組89例,口服藥及滴鼻藥同治療組,連續服用2個療程。兩組治療前后均行鼻竇CT掃描,觀察療效。

1.3 療效判定標準療效標準參照1997年海口會議標準[2]:治愈:癥狀消散,鼻腔黏膜、下甲、中甲充血水腫消失,中鼻道及總鼻道無膿性及粘膿性分泌物,鼻竇CT顯示正常:各竇腔炎癥消退,無黏膜增厚及積液;好轉:癥狀明顯改善,鼻腔黏膜、下甲、中甲黏膜部分區域水腫、充血,中鼻道及總鼻道有少量膿性或黏膿樣分泌物,鼻竇CT示:各竇腔炎癥減輕,黏膜增厚不明顯,積液不明顯;無效:癥狀無改善,鼻腔黏膜、下甲、中甲充血水腫,中鼻道及總鼻道可見膿性及黏膿性分泌物,鼻竇CT示竇腔積液同前。

2 結果

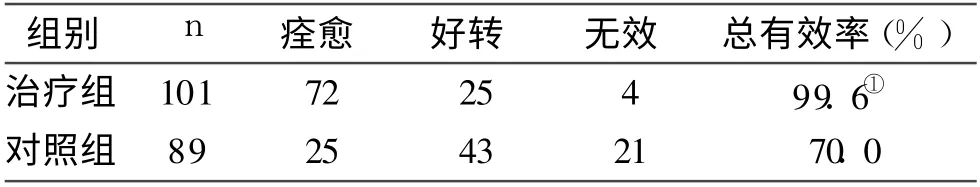

所有患兒均隨訪半年以上,總有效率=治愈率+好轉率,治療組101例,痊愈72例;好轉25例,無效4例,總有效率99.6%;對照組89例,痊愈25例;好轉43例,無效21例,總有效率70%,兩組比較有統計學差異(2=15.96, P<0.05),見表1。

表1 正負壓置換組與對照組療效比較

3 討論

兒童鼻竇炎的病因很多,除患兒體質差、易感冒、營養不良、內分泌失調等全身因素外,呼吸道感染變態反應造成的黏膜水腫導致竇腔引流受阻是鼻竇炎的主要原因[3]。由于兒童正處于生長發育階段,隨著鼻內窺鏡手術開展,人們開始關注經鼻內鏡手術治療兒童慢性鼻竇炎,但臨床實踐中難以獲得與成人相同的療效,且術后易引起術腔黏連,且術后清理困難,更重要的是兒童鼻腔鼻竇都有較好的生理功能,發生病變后可逆性恢復正常可能性大,故手術不作為治療兒童鼻竇炎首選。兒童慢性鼻竇炎全身應用抗生素療效較差,上頜竇穿刺僅限于治療上頜竇炎,存在一定的局限性,且較小兒童不能配合。綜上所述,鼻竇交替置換治療是兒童鼻竇炎保守治療的首選治療方法,此方法療效確切,操作簡單,值得臨床推廣使用。

[1] 閻承先.小兒耳鼻咽喉科學[M].天津:天津科學技術出版社, 2000:418-427.

[2] 中華醫學會耳鼻咽喉科學分會,中華耳鼻咽喉科雜志編委會.慢性鼻竇炎鼻息肉臨床分型分期及內窺鏡鼻竇手術療效評定標準(1997,海口)[J].中華耳鼻咽喉科雜志, 1998,33(4):216.

[3] 許庚,李源.兒童慢鼻性竇炎手術治療的思考與臨床診療指導[J].中華耳鼻咽喉科雜志, 2003, 38(4):241-242.