一堂物理實驗專題復習課所引發的思考

王建峰

(浙江海鹽元濟高級中學,浙江海鹽 314300)

高中物理專題復習是高三復習教學過程中的一個重要環節,有效的專題復習對學生知識的升華和解題能力的提高有著至關重要的意義.只有通過專題復習,才能使學科知識串成線、拉成面、形成網,才能提高學生分析和解決問題的能力,才能在高考中取得更好的成績.

物理實驗的考查一直是高考的熱點,學生在高考前雖做了大量的實驗題,但從試題得分情況來看,實驗題失分相當嚴重.究其原因:一方面教師在實驗復習時往往一講到底,缺乏有效的教學方式,往往將實驗孤立開來,逐個討論;另一方面學生頭腦中缺乏可聯系的基本實驗圖式,缺乏可聯系的基本實驗裝置.那么,如何改變傳統的實驗復習方式,增強實驗教學的效率?下面選取“紙帶類實驗復習專題課”的一個教學片斷作淺顯評析,并簡述案例所引發的思考.

1 課堂片斷呈現

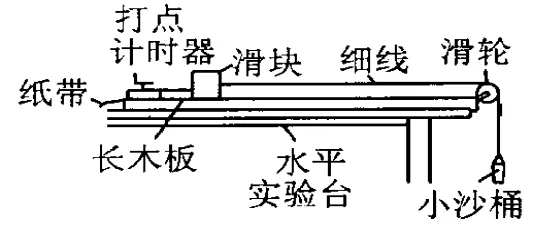

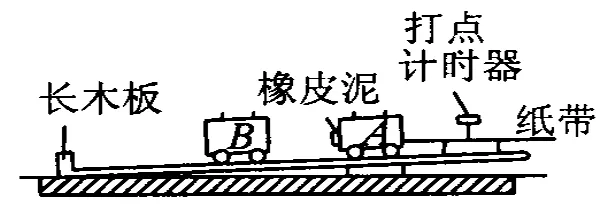

教師:出示紙帶類實驗的基本裝置,并說明裝置結構(如圖1所示).與學生一起討論以下問題:(1)上述實驗的實質,(2)上述基本實驗裝置可研究或探究哪些實驗?

圖1

評析:創設有利于學習者建構意義的情景是教學設計的重要環節.教學中出示基本實驗裝置,把裝置與實驗對應展示,有助于學生建立基本的實驗圖式.同時,結合實驗裝置提出問題調動了學生學習的積極性,增強實驗探究的欲望,從而提高復習效率.

學生回答:紙帶記錄滑塊運動的位移隨時間的變化情況,從而揭示滑塊的運動規律或滿足的規律.此裝置可測定勻變速直線運動的加速度;探究加速度與力、質量的關系;…

教師進一步問:上述基本實驗裝置可適當變換,還可研究或探究哪些實驗?

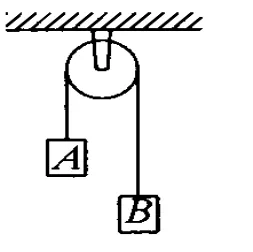

學生回答:如果把裝置倒置可驗證機械能守恒定律(如圖2所示).

教師再問:如果裝置不倒置能否驗證機械能守恒定律?

學生回答:如果把裝置中的長木板改成氣墊導軌可驗證系統的機械能是否守恒.

圖2

圖3

教師再拓寬:如圖3所示,兩個質量各為 m1和 m2的小物塊 A和B,分別系在一條跨過定滑輪的軟繩兩端,已知 m1>m2,現要利用此裝置驗證機械能守恒定律.請思考應測哪些物理量?

學生回答:測出 m1下降的高度可計算出系統重力勢能的變化量;測出下落的時間可計算出系統動能的增加量.

教師再問:上述基本實驗裝置還可研究或探究哪些實驗?

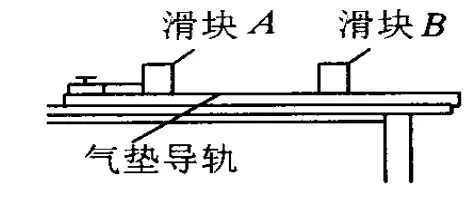

圖4

學生回答:把木板傾斜以平衡摩擦力可探究橡皮筋做功與物體速度變化的關系(如圖4所示);把滑塊A、B放置于氣墊導軌上可探究A、B碰撞過程中的不變量(如圖5所示).

圖5

教師再問:滑塊 A、B不放置于氣墊導軌上能否探究A、B碰撞過程中的不變量?

評析:教學中通過巧設問題,把原本獨立的、毫不相干的實驗有機地整合起來,把變式訓練融于實驗復習中,拓寬了實驗復習的渠道,實現了縱向線狀的類比復習和橫向的方法遷移,以觸類旁通.借助幾個傳統裝置進行適當改造,提出一系列新的實驗任務,讓學生在相互交流中激活思維,實現遷移和創新.如驗證系統“機械能守恒”、“動量守恒”等給出了一些新的基本思路,讓學生有進一步想象的空間.

學生間的協作與交流是學習進程中的重要手段.課堂上學生思維活躍,始終圍繞教學問題層層推進,教學的預設和生成實現共振.

圖6

學生回答:利用圖4、圖 5實驗裝置結合起來(如圖6所示)可以研究.(學生一邊回答,教師一邊板畫實驗變換裝置圖,進行板書設計)

評析:通過板書形成紙帶類實驗的知識網絡,構建實驗思維導圖,最大限度地展示實驗情景,拓寬實驗復習的教學方式,挖掘實驗教學功能.

2 案例引發的幾點思考

思考1:物理復習專題設計的依據

專題設計是通過對高考研究所獲取的信息為依據.高考研究主要包括《考試說明》、《學科指導意見》和近幾年高考試題.《考試說明》每年均有少部分調整或變動,把新舊《考試說明》比較就能了解哪些地方作了調整或變動.教師需要考慮的是《考試說明》調整的意圖是什么?為什么作這樣的調整?在試題的設計上怎樣體現?還有對《考試說明》題型示例的研究,例如2009年《浙江省理科綜合考試說明》例卷中出示的3個計算題均為“單體多過程運動問題”,說明2009年浙江卷對“多體多過程試題”的考查將向“單體多過程試題”轉換.當然這種轉換的目的是強調試題的基礎性、應用性,體現新課程的理念.

每年的高考試題,既保持穩定,又不斷創新;既重視基礎,又考查能力;既關注教材,又聯系實際.近年的高考試題,特別是全國試卷,是最規范的,也最有規律.受到《考試說明》的約束,命題范圍狹窄,物理學科的題量有限,這就為我們分析研究高考,提供了空間.此外,專題設計時必須分析學生在進入復習前的初始狀態,注意學生的認知結構.

思考2:物理復習專題的劃分

物理專題劃分宜粗不宜細,劃分的項目為牽連度高、綜合性強,又是高考熱點的章節.建議分為以下幾個專題.

專題1 力和運動

本專題主要講述物體在常見力(重力、彈力、摩擦力、電場力、磁場力)作用下的各種運動問題.重點是牛頓運動定律解題、天體運動及簡諧運動圖像.旨在用力的觀點來解決運動問題.

專題2 動能定理與功能關系

本專題主要讓學生用“能的觀點”來探討物理問題.重點是掌握動能定理及功能關系,特別要學會處理涉及變力做功問題.

專題3 帶電粒子在復合場中運動

本專題所探討的物理情景往往比較復雜,運用的知識綜合性強,是高考的熱點內容.探討的問題主要為:帶電粒子在電場中類平拋運動;帶電粒子在磁場中圓周運動;帶電粒子在電場、磁場、重力場中運動等.

專題4 電磁感應綜合問題

本專題著重從電路、力、能量3方面讓學生掌握電磁感應綜合問題.對電磁感應現象中的圖像(i-t;F-t)需要特別關注.

專題5 力學與電學實驗

本專題主要探討考綱上列舉的相關實驗,高考所考查的內容也并非教材中已成型實驗,而是以所掌握的實驗原理、技能為基礎自行設計為主.設計性實驗是近幾年高考熱點也是得分難點.教學中著重從原理設計入手,層層推進,還物理實驗的基礎地位.

思考3:物理復習專題的設計要素

情景要素:專題復習課的教學設計中,一要考慮第一輪復習中學生所暴露的問題及學生已有的認知結構;二要考慮學生的認知過程,復習的過程同樣要遵循皮亞杰的關于圖式、同化、順應、平衡的4個認知過程.專題復習就是要解決新的認知平衡問題.

根據認知理論,物理課堂教學過程應該是以不斷地提出問題并解決問題的方式來獲取新知識的思維過程.因此,教師無論是在教學的整個過程,還是在教學過程中的某些微觀環節,都應該十分重視情景的創設.通過情景,提出問題.使教學信息具有新奇性,從而使學生產生求知欲,提高課堂教學效率.通過情景來討論問題,展開聯想,引導學生將這些物理情景進行歸類,可以總結出一些非常典型的物理模型,訓練學生創新所需的思維素質和創新精神.

知識網絡要素:專題復習不局限知識單元,而是考慮知識的體系和結構,從學科思想和方法上進行歸納,幫助學生構建新的物理框架.這不是知識的堆積,而是知識的綜合,更是思想的綜合.

物理知識之間都是有機聯系著的,構建物理知識網絡是進行專題復習的基礎.許多高三學生對物理肯下功夫,但復習效果不佳,對知識整體把握不住,理不出頭緒來,這種情況與不重視知識總結,去構建知識網絡有關,使得復習過程很被動.構建知識網絡應包括基礎知識、基本技能、技巧、基本思維方法,以及典型例題.教師要對學生加以適當引導,給學生提供不同的方法,讓學生根據自己的情況選擇,例如:①利用課本目錄構建知識網絡,將各章中的每小節與高考大綱對照整理;②自己參照復習資料嘗試獨立畫知識網絡圖,絕不能照搬原圖,只有把自己對知識的理解、感悟融入圖中,才會對圖的內容形式非常熟悉.

思維程序要素:在教學中我們發現,相當一部分學生遇到物理試題時,只憑主觀感覺去對待,不知道如何做?講不清解題的分析過程.如果題目篇幅冗長,情景復雜,更是束手無策.所以,在專題設計中,我們要強化思維程序化的運用,教師要有意識地指導學生按照試題的發展順序分析出題中的各種情景,把各種情景翻譯成模型.針對不同的問題靈活選取研究對象;對研究對象作出必要的圖示;會分析、研究各對象所經歷的物理過程、所遵循的物理規律;要善于把復雜問題分解為幾個子過程,善于尋找、挖掘各對象、各運動子過程的連接點.

總之,在高考物理專題復習時,教師需研讀《考試說明》,深入了解學生的學習狀況,科學合理安排專題項目,創設符合學生實際的專題復習情景,優化物理專題的復習過程,才能達到從知識綜合升華到思想綜合,進而形成學科智慧的專題目標,實現滿意的教學效果.