物理學習中的催化劑——課堂小游戲

方明霞

(浙江省富陽市第二中學,浙江富陽 311400)

學生在學習高中物理的時候通常會有這樣的怪現象:上課聽聽很有道理,自己處理無法下筆.為什么會出現這樣的情況,究其原因,學生對某些疑難知識的學習停留在表面,缺乏本質的理解,導致處理問題似是而非、不能突破.課堂小游戲的引入,可以加強學生的過程體驗,通過游戲中的親身經歷,有效地突破學習中的疑難點,正如華盛頓國家圖書館墻壁上所寫:“我聽見了就忘了,我看見了就記住了,我做了就理解了”.高中物理學習是需要過程體驗的,課堂小游戲可以讓學生積極參與、充分體驗物理過程,更好地理解和掌握物理概念、規律和方法,它是物理學習的催化劑.

1 課堂小游戲,強化物理規律的理解

物理規律,一般用文字語言加以表達,即用一段話把某一規律的物理意義表述出來.對于物理規律的認識,很多學生講起來頭頭是道,但觸及具體問題,由于沒有真正理解規律的含義,缺乏對問題的分析、研究,死記結論,同時受一些前概念(學生在接觸科學知識前,對現實生活現象所形成的經驗型觀點)的誤導,往往出現結論與物理規律相悖的情況.這些錯誤觀點對物理概念、規律的正確形成極為不利,它排斥了科學概念、規律的建立,是物理教學低效率的重要原因之一.為加深對概念、規律的認識和理解,我們可引入適當的課堂小游戲(小實驗),讓學生參與其中,從自身的觀察體驗出發,通過分析實驗,強化對規律的理解.下面以牛頓第三定律“兩個物體之間的作用力與反作用力總是大小相等、方向相反、作用在同一條直線上”的理解運用為例加以說明.

“在狗拉雪橇,雪橇加速運動”和“拔河比賽中,甲方取得勝利”等問題中,一些學生總是不加分析,根據生活經驗習慣性地認為狗拉雪橇的力大于雪橇拉狗的力,甲方對乙方的拉力大于乙方對甲方的拉力.為剔除學生意識習慣中的頑疾,我們在規律的講解學習中可以引入下面的課堂小游戲.

請1個高個子學生與1個矮個子學生進行拔河比賽:兩學生各拉繩子一端,進行拔河比賽,高個子學生輕而易舉取得勝利.

教師引導學生進一步實驗.

請高個子學生與矮個子學生用演示用大彈簧秤模仿拔河比賽,再請兩位學生觀察兩彈簧秤示數,發現示數(近似)相等.

教師進一步讓兩學生手持拉力傳感器再次拔河,拔河勝負如前,但傳感器顯示二者拉力大小相等.

學生此時確認“高個子對矮個子的拉力大于矮個子對高個子的拉力”是錯誤的,兩學生的相互作用力大小相等.

這樣,學生通過親身體驗,對牛頓第三定律的認識不再停留在膚淺的表面,而是從本質加以理解.

2 課堂小游戲,加速物理方法的理解和運用

體驗是個體從親歷的實踐開始,進而獲得認識,形成感悟的一個過程.在課堂中引導學生進行游戲體驗,通過游戲體驗,親歷某一物理過程帶來的感受,可讓學習事半功倍,立竿見影.

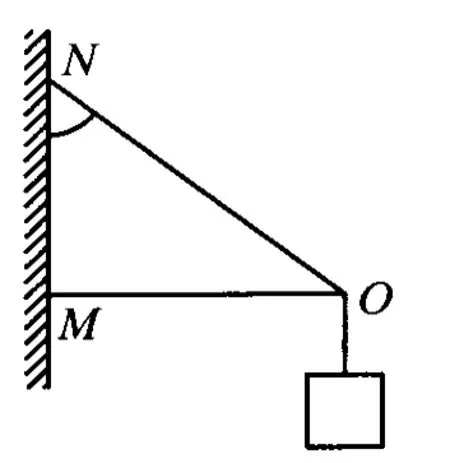

圖1

在力的分解中,學生對于“正交分解”,通過一定的練習,比較容易掌握,而在某些情況下,需要我們根據“力的作用效果”分解,學生很難體會其中“力的作用效果”是什么.一些課堂小游戲的引入,可以讓學生很好體會“力的作用效果”是什么,把握對力進行正確分解的鑰匙.下面舉例說明.在豎直墻上固定一個輕支架,橫桿OM垂直于墻壁,斜桿ON與墻的夾角為θ,在支架的O點掛有一個重為 G的物體,如圖1所示,怎樣確定 OM、ON的受力大小和方向?硬竿上的作用力較為復雜,可以沿竿,也可以是其他任意的方向,學生比較難于判斷.對于此例中桿子的受力情況,很多學生腦袋里一片混沌,分解方向任意為之,草草了事.為撥開學生腦海中的混沌世界,修筑一條正確的分解之路,我們可以設計如下的小游戲:同桌兩個人一組,學生甲一手叉腰,學生乙豎直下拉甲的肘部,然后交換.游戲中被拉者仔細體會下拉力對手臂產生的兩個作用效果.

通過做小游戲,學生得出豎直向下的拉力對兩桿產生了沿桿方向的兩個作用效果,使上桿受拉,下桿受壓,從而正確而又迅速地畫出了力的分解圖.

3 課堂小游戲,促進物理量之間關系的理解

摩擦力作為力學三大力之一,由于其方向判斷的“相對性”和大小的判斷依據的多樣性(滑動摩擦力根據公式計算Ff=μ FN,靜摩擦力根據物體的運動狀態分析),是高中物理學習中公認為最難也是學生最難理解的知識.特別是靜摩擦力大小根據物體的運動狀態分析,與正壓力無關,而最大靜摩擦力大小又與正壓力成正比.學生對靜摩擦力、最大靜摩擦力和正壓力三者之間的關系很難接受和理解,為解決此疑難問題,我們可以引入“空杯運球”這一課堂小游戲.

桌子上放著一些乒乓球,不能用手拿,只提供一只一次性塑料杯,要求將乒乓球移到另一個桌面上而不能落地,在規定的時間內搬球多者獲勝.

當然,這個游戲有一定的難度,但學生還是能想到用塑料杯倒扣住乒乓球,然后旋轉杯子,讓乒乓球在杯內做圓周運動,達到一定速度后,球便不會從瓶內掉下來,便可把球迅速地搬到另一個桌面上.

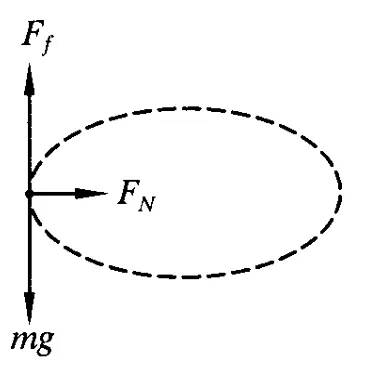

圖2

學生在參與這個游戲的過程中,不僅可以體會到游戲的樂趣,也可通過比賽感受到空中運球的技巧:球圓周運動速度偏小時,空中運球不成功;圓周運動速度較大時,運球成功.

在學生交流游戲心得時,我們可以引導學生把小球的運動轉化為物理模型:水平面內的勻速圓周運動.對小球受力分析:FN提供向心力,Ff=mg(如圖2所示).

當圓周運動速度較小時,FN較小,最大靜摩擦力與正壓力成正比,物體的最大靜摩擦力小于重力,即Ff<mg,空中運球失敗.當圓周運動速度較大時,FN較大,物體的最大靜摩擦力大于或等于重力,此時豎直方向Ff=mg,空中運球成功.圓周運動速度繼續增大,FN增大,最大靜摩擦力增大.乒乓球受力豎直方向Ff=mg,靜摩擦力大小與正壓力無關.通過“空中運球”這個課堂小游戲 ,學生經歷乒乓球圓周運動的過程,對理解正壓力與最大靜摩擦力成正比、物體所受到的靜摩擦力與最大靜摩擦力的關系可以收到事半功倍的效果.

心理學的研究表明:人的大腦對不同信息渠道得到的知識吸收比例是不同的,只從聽覺獲得信息大約能吸收60%,只從視覺獲得信息大約能吸收70%,若把聽覺和視覺和身體感受結合起來的信息,那么將會吸收感知信息量的86%.課堂小游戲,與大腦中儲存的已有感知發生“共振”,信息獲取最大化,思維被最大限度地激發,是優化課堂教學的重要手段之一,是物理學習中的催化劑.