《物理》(選修3-5)存在的兩個值得商榷的問題

郭鴻河

(龍海市滸茂中學,福建龍海 363100)

1 值得商榷的一個插圖——第47頁圖3-8

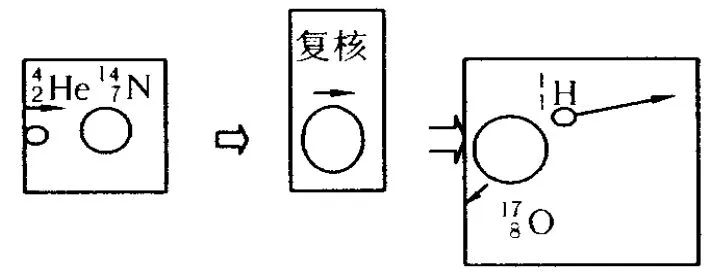

普通高中課程標準實驗教科書《物理》(選修3-5),山東科學技術出版社,廖伯琴教授主編.教材第3章第47頁在介紹盧瑟福發現質子的過程,用圖3-8形象地描述He核(α粒子)與N核的核反應,圖示所描述的情景是這樣的:運動的He核與靜止的N核發生碰撞,產生質子與新核O,質子與新核O都以較小的夾角向前運動.相應地,教材在本節的課后作業中設置了一道習題:“用α粒子轟擊氮核,從云室的照片中為什么可以確定細而長的徑跡是質子產生的,粗而短的徑跡是反沖的新核產生的?”按此題目的情景是:運動的He核與靜止的N核發生碰撞,產生的新微粒——質子向前,新核(氧核)向后.這與課本圖3-8的圖示不符.

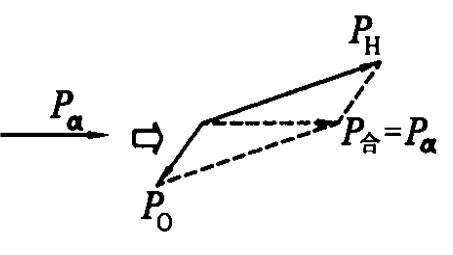

到底是課本圖3-8的圖示不正確,還是習題所描述的情景錯誤?筆者認為,習題所描述的情景并沒有錯,倒是課本圖3-8的描述欠妥當、不符合實際.因為這類核反應的過程是這樣的:運動的α粒子與靜止的N核碰撞,形成短暫的復核,這個復核不穩定,生成新核同時彈射出一個質子,新核反沖.其核反應的圖示如圖1所示,反應前后其動量守恒的矢量圖如圖2.

圖1

圖2

當然若pH(質子的動量)沿x軸正方向,則 pO(氧核的動量)沿 x軸負方向,這就是習題所闡述的反沖現象.

其實,這個問題早在20世紀20年代就由布拉凱特得到解決,1925年布拉凱特重做盧瑟福的云室實驗,而且做了大量(數萬張)的徑跡拍攝,得到幾張有用的照片,從照片上可看出:α粒子與氮核碰撞后,產生質子與氧核,質子與氧核在云室中形成分叉的徑跡,質子的徑跡幾乎與反應前的α粒子同向,而新核的徑跡與質子的徑跡有大于90度甚至達到180度的夾角,這就說明新核發生反沖.

2 值得商榷的一個數據給定——太陽每天耗氫量約5×1016kg

普通高中課程標準實驗教科書《物理》(選修3-5),山東科學技術出版社,廖伯琴教授主編.教材第4章第3節71頁第1部分氫核的聚變,教材強調,太陽和其他恒星之所以發光并輻射出巨大的能量,就是它們內部發生核聚變的結果.

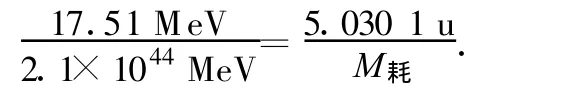

把 u=1.67×10-27kg代入解得 M耗=1.007×1017kg≈1.0×1017kg,而課本給出的數據是5×1016kg.

上面推算出的結果與課本提供的數據幾乎相差一半,原因何在?是課本給出的數據2.1×1044MeV錯了?還是數據5×1016kg錯了?其實,這兩個數據都沒有錯,尤其是2.1×1044MeV,這個數據的得來是有根據的,這是根據地球表面每平方米面積上接受太陽輻射熱能量的功率約為1.4 kW 和地球到太陽的距離為1.5×1011m,據此數據再通過有關公式推算出來的.那么太陽每天消耗約為5×1016kg的氫,這個數據是怎樣算出來的呢?

原來這個數據的獲得不是按課本給出的聚變反應的模式推算出來的,而是按太陽聚變的另一種模式推算出來的,對于這種聚變反應,反應前后發生的質量虧損是這樣計算的:Δm=4×1.007 8 u-4.002 6 u=0.0287 u(略去正電子的質量),對應釋放的能量ΔE=Δmc2=26.73 MeV.

發生這種聚變反應,每釋放出能量26.73 MeV,就要消耗氫 m耗=4×1.007 8 u=4.031 2 u.

那么,太陽1天釋放能量ΔE′=2.1×1044MeV,就要對應消耗氫 M耗應滿足.把u=1.67×10-27kg代入,解得 M耗=5.29×1016kg.取M耗≈5×1016kg.就與課本提供的數據相同了.

至此,問題就十分明朗了,太陽每天釋放的能量約為2.1×1044MeV,這個數據是真的,值得信賴(可驗證),至于太陽每天消耗多少氫(或、)這個數據是“虛”的,僅是人們推想出來的結果,誰也沒辦法驗證.要算出這個數據須知道太陽內部發生何種模式的聚變反應.

因此,太陽每天耗多少質量的氫,要看它內部發生的是何種模式的聚變反應,就課本所提供的模式,此數據應約為1.0×1017kg,而不是5×1016kg.

奇怪的是,教材給出一種聚變模式,而提供的數據卻要用別的聚變模式才能算出,這不能不說是一種失誤.建議課本再版時,能把這個問題理順.(收稿日期:2009-07-17)