控制物理課堂教學節奏的幾點感受

喬萬興

(浙江嘉興一中實驗學校,浙江嘉興 314000)

課堂教學節奏是指教師教學活動的組織富有美感的規律性變化,是課堂教學的外在表現形式,包括課堂教學行進的快慢、強弱、動靜等.教學節奏的形成是以教師對教材的研究、對學科專業的熱愛和對教育的理解為基礎,是教師教學情感的表現.它揭示了課堂教學的深刻內涵,能夠促進學生的有效學習,提升教育教學質量,構建新課程下的和諧課堂.

1 對課堂教學節奏價值的感受

教學作為一門藝術,具有自己的節奏變化.課堂教學內容的繁簡、教學方法的轉換以及教與學、導與讀、講解和議論、理解與練習等所構成的輕與重、緩與急、長與短、張與弛的有規律變化的現象,都是教學節奏的表現.要提高教學效率,增強課堂感染力,教師不能不注意教學的節奏.

從教學內容上看,教學節奏是必要的.就每節課來說都有重點、難點之分,重點怎樣突出、難點如何突破?要做到有放有收,詳略得當,有層次、有主次,在時間和情感上都不能平均分配.在教學中,需不斷激發學生積極思維和強烈的求知欲,還要有一定的感情色彩和節拍,聲要陰陽頓挫,神要莊重典雅,使聲神融會.重點處,要加強語氣聲調,滿腔韻致激情;難點處,要緩和語氣聲調,言詞準確清晰;結論處要語氣鏗鏘有力,聲情并茂.總之,教學內容是課堂的內在因素,教學節奏是課堂的外在形式表現.形式承載了內容.

從學生學習的思維規律上看,教學節奏是必要的.學生不可能一節課始終保持高度集中的思維,要使學生的思維呈現鮮明節奏,就要尋求有效的刺激.邏輯上環環相扣,形態上富有動感,緊張與松弛交替出現,使學生持續保持最佳的思維態勢,才能提高教學效率.例如,演示實驗時把學生注意力引向觀察現象,思維處于低潮,而實驗成功,揭示結論時思維上升到高潮,歸納小結時留有停頓,學生做筆記,重點、難點和關鍵問題時應放慢速度,動態節奏可以促進思維節奏的發展.

從調動學生的學習情緒上看,教學節奏是必要的.極富變化的課堂教學節奏符合學生生理、心理的需求,有利于調動學生學習的主動性、積極性,突出主體地位,使其在主動積極的學習過程中養成良好的學習習慣,體驗到學習的樂趣,從而使學生的智能和非智力因素得以全面的發展.課堂教學節奏的變化最能突出情韻,當教師以強烈的情感講課時,當學生受到強烈感染時,當課堂上流動著師生熱烈、活躍、生動的情韻時,學生學習的興趣、動機、意志等非智力因素都會被激活,使他們在情感上與教師的教學達到共鳴,進而促進學生有效學習的發生.

從教學藝術的美感上看,教學節奏是必要的.朱光潛先生認為“節奏是一切藝術的靈魂”.有的人不會唱歌,但常常被音樂的節奏所吸引.一堂成功的課猶如奏樂,按照主旋律,語言抑揚頓挫,信息量疏密相間,節奏明快和諧,各個環節有機相聯,于是就最大限度地吸引了學生的關注,還會給學生以藝術的享受.

教學節奏的必要性決定了教學節奏的價值所在.合理的教學節奏能夠體現明顯的教學意圖和清晰的教學思路,使教學內容與形式完美地相結合起來,是每位教師教學實踐中所追求的教學藝術表現.

2 課堂教學節奏的表現形式及其實現

節奏的一個顯著特點是具有起伏感和富于動態變化,課堂教學中的節奏具體體現在教學內容逐次組織、授課時序和教學信息傳播速度快慢等諸多方面.

2.1 張弛錯落有度

“張”就是緊張、急促;“弛”就是輕松、舒緩.如果一味地張,會造成學生緊張心理,影響學生的身心健康;如果課堂教學一味地弛,學生們就會精神渙散,注意力不能集中.“一張一弛,文武之道”.在課堂上的“張”,一是指教學內容的“展”、教學節奏的“快”,課堂教學處于一種精彩生動、情緒飽滿的狀態;二是指學生積極思考,或議或練,或思考練習,或踴躍回答教師提出的問題,師生處于一種互相配合、共同完成教學任務的緊張而有序的狀態.“弛”是指教學內容展開、教學節奏加快、教學高潮過后的一段相當“緩沖”的階段,也指學生思想放松,課堂氣氛活躍的一種活潑愉快的狀態.在課堂教學過程中,無論張還是弛,都應根據課堂教學的需要,統籌安排,精心考慮.一味“張”或一味“弛”,都是沒有節奏的表現.“張”“弛”失度,則又是節奏不和諧的表現,雖然有節奏,但不符合學生學習心理和審美心理的要求.學生心理和審美與精神狀態的張弛,可以形成課堂氣氛的起與伏,從而達到課堂教學的最佳境界,使課堂氣氛此起彼伏,錯落有致,形成教學節奏的和諧.所以教師在課堂教學中,既要運用課堂競賽、辯論和教師緊張、急促的語言等造成緊張的課堂氣氛,也要運用故事、游戲和活潑幽默的語言使學生心理輕松、愉快,通過“張”與“弛”的互相錯落,使課堂教學活動具有韻味美.當然,“張”“弛”起伏必然要有自然而流暢的過渡,才會和諧.它們的互相轉化是一個自然的發展積累過程.“張”時要引導學生積極思考,逐步吸引其注意力,從而轉化為自然的“張”;“張”到一定時,就要適當化解學生的緊張心理和情緒,又轉化為自然的“弛”.這樣,一“張”一“弛”就自然和諧了.值得注意的是,“張”“弛”轉化的頻率要適度.過于頻繁,也會讓學生無所適從,從而產生緊張心理,影響教學效果.

2.2 動靜交替有序

所謂“動”,是指課堂教學活動的一種活躍狀態.如學生積極參與、踴躍發言和熱烈討論、爭辯等.所謂“靜”,是課堂教學中的一種相對安靜狀態,如學生靜心聽課,深入思考等.如果一堂課一直處于動態,以致于學生興奮過度,造成課堂處于失控狀態;或自始至終寂靜,課堂氣氛十分沉悶,抑制學生的思維,都不能取得良好的教學效果.這里所謂“動”和“靜”是就教學活動的外部表現而言的.教師課堂教學方式的間隔變換,使之有“動”有“靜”、“動”“靜”結合,如把教師講學生聽、教師演示學生觀察、教師提問學生回答、學生動手教師指導、學生自學教師輔導等教學的雙邊活動,按照科學順序有機組合、搭配起來,使教學活動在動靜交替中有節奏地進行.如在學生答問、討論之后,教師來一個總結,提醒學生記錄要點,課堂氣氛就由“動”轉為“靜”.這樣做,可以加深學生對討論問題的理解,把討論的問題條理化,提到理論高度來認識,達到“動”“靜”相成、“動”“靜”相生的好效果.例如,“楞次定律”一課的動靜交替程序可包括:實驗探究(“動”)—思考規 律(“靜”)—交流 結論(“動”)—講解定律(“靜”)—應用練習(“動”).

2.3 疏密合理有間

課堂教學要隨時間分配多少與信息交流的快慢使課堂節奏疏密有間隔變化.課堂教學既要有“密”,也要有“疏”,如對教學中的重點、難點、疑點,應放慢教學速度,使學生有深思熟慮的時間.“密”而不“疏”,學生精神長時間緊張,容易疲勞;“疏”而不“密”,學生情緒則會過于松弛,注意力就難以集中.所謂“疏”和“密”是就教學活動信息的密度而言的.為了適應學生的認知特點,更好地接受教學信息,教師課堂教學信息的密度也應注意“疏”“密”相間.因為構成教學節奏的“疏”和“密”,將影響學生心理感受的變化.“疏”給人以徐緩、輕松的感覺;“密”則給人以急促、緊張的感覺.人的認知心理的基礎是有效記憶.一節課,學生接受信息的量度,最終還是看他可以記憶、貯存多少新的知識.按照心理學的實驗研究,人的短時記憶均值為7±2個組塊,但組塊又是因人而異的相對單位.“疏”“密”相間,則會給學生帶來有“張”有“弛”的心理節律,保持旺盛的精力.

2.4 快慢適宜得當

這里的“快”和“慢”是就教學進程的速度而言的.教學速度的快、慢安排,既包括對教學內容各部分、教學活動各步驟的時間分配比率,更強調對教學進程中時間消耗速率的有效控制和靈活調節.教學內容有難有易,有重點與非重點,所以教師在設計教學節奏時,切忌平均用力,這就要求教師將教學內容安排得錯落有致,時間的分配大體要適當.重點要突出,則反覆地講;難點要分散,則緩慢地講;一般內容要交代,則簡明地講;新課引入宜快,時間不能拖得太長;需要學生記筆記的地方,則應適當放慢速度;學生易懂的內容可以一帶而過,學生難懂的問題則要“重錘敲打”;兩個小步驟之間的過渡可以快些,而兩個大步驟之間的過渡就需要慢些.怎樣才算教學藝術節奏快慢得宜呢?節奏快時,學生的思路能跟上教學的進度,不出現中差生掉隊的現象;節奏慢時,不會使學生覺得無事可做、注意力渙散;課堂教學中“快”、“慢”節奏的交替出現和自然轉換,使教學組織結構如行云流水,順暢自然.有時留點時間,跟學生互動、交流,讓學生談談自己的看法.有時留點時間,讓學生思考等等.如區分慣性與速度、作用力與平衡力、磁通量與磁通量的變化量以及磁通量的變化率等概念時,就要有所停頓,給學生靜思和討論的時間.通過掌控教學進程的快慢,給學生創造了一個和諧的學習環境,學生在這樣的環境中,學習心理是較容易承受的,在這種狀態里的學習也將是最為有效的.

2.5 起伏跌宕有致

潮有漲落,山有峰谷,事物運動的過程往往呈現波浪式狀態.“起”是指在教學活動中學生思維最活躍,師生情感交流最靈通的高潮狀態;“伏”是指學生情緒相對平穩,興奮稍微退落的狀態.教師在課堂教學中要善于用一“起”一“伏”的節奏,將學生帶入起伏跌宕、波瀾起伏的教學藝術情景中去,使學生享受到教育藝術的美.教學過程貴在曲折起伏、跌宕有致,才能富于變化、引人入勝.如果只是一味地平鋪直敘,那就乏味了.前蘇聯的教學調查研究曾表明:45 min的一節課當中,學生的認知積極性呈現一個波形.最初的3~5 min注意力不穩定,學生處于思維適應狀態.其后的30 min是一般學生進入注意力最積極的時期.下課之前的7~10 min,注意力又開始逐漸地趨于衰退.這研究為我們設置教學起伏劃定了大致的區域.設計教學起伏時應注意時間閾限,要精心安排教學的開始、發展、高潮和結局,使整個教學過程有“起”有“伏”、形成節奏.在一堂課的黃金時間里出現高潮,在高潮之前要有幾個小浪頭作鋪墊.

2.6 語言抑揚頓挫

教學語言的抑揚頓挫是指教學語言中節拍的強弱、力度的大小等的交替變換,以及句子長短、語調升降的有規律變化.教學語言的抑揚頓挫可明顯增強表達力和感染力,富有激情的課堂可以彌補其他方面的不足.現代生理學研究表明:人在一種單調的聲音刺激下,大腦皮層會很快地進入抑制狀態.而抑揚頓挫、具有節奏感的教學語言,則是打破這種單調的催眠刺激、提高教學效率的一種有效手段.新課程的三維教學目標上注重情感態度與價值觀的養成.為了適應這種課程改革的需要,課堂上教師通過語言的抑揚頓挫表達出自己的情感,可引起學生心理的內摹仿,又會引起他們精神、情緒上的變化.通過調整課堂教學節奏,構建和諧課堂.如著名特級教師于漪曾說:“如果 45 min都是一個調子,平鋪直敘,像流水般地淌,學生也會感到乏味,打不起精神.”

3 不同內容的課堂教學環節分析及教學節奏的構建

教無定法,課堂教學節奏也不存在固定的模式,這與教師的年齡、性格、語言特點有關,有時還可能是教師的即興發揮所成.構成節奏有兩個重要因素,即時間因素和力的因素.作為在特定時空中進行的課堂教學,就不同的物理課堂教學內容來看,存在一些大致相同的教學環節,針對每個環節的目的、要求進行分析,從而來考慮相應的教學節奏.

3.1 典型物理課的課堂教學環節分析

3.1.1 物理現象課的教學

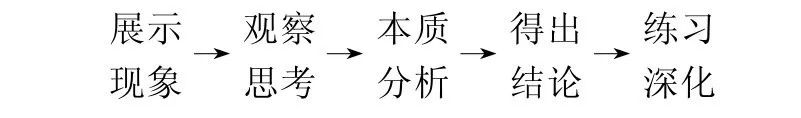

物理現象是形成物理概念的感知基礎,是得出物理規律的根據,也是學生學習物理知識的思維起點和思考問題的依托.像“電磁感應現象”、“機械波的產生”、“光的色散”等節課,此類以物理現象為主要內容的課堂教學環節也大致相同,如圖1所示.

圖1

在相對應的教學節奏中,動手觀察時要慢,以便培養興趣、啟發問題;分析現象本質時宜慢,求得認同;得出結論時要快節奏,在語氣上給予強調,然后略有停頓,使學生從結論出發聯想起更多的相關現象;最后及時進行練習,以深化結論的理解和運用.

3.1.2 物理概念課的教學

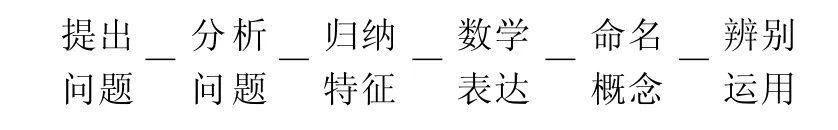

對于“電場強度”、“電動勢”等節課,其教學環節一般應由圖2環節組成.

圖2

在相對應的教學節奏中,提出問題時,應激發思維的批判性,提高學習的關注程度;分析時宜慢、以便滲透物理科學思想;歸納特征時,應加以強調,促使形成課堂高潮.數學表達、命名概念時,有水到渠成的感覺;辨別運用時則構成課堂靜態,而整節課堂的教學內容渾然一體.

3.1.3 物理規律課的教學

進行“動量守恒定律”、“機械能守恒定律”等節課教學時,都需要通過實驗研究得出,其課堂教學環節一般如圖3所示.

圖3

此類課的整體節奏可以是先“慢”后“快”,先“動”后“靜”.課堂教學中,應先使學生建立豐富的感性認知,為規律的掌握做好充分準備;得出規律時應為課堂教學的高潮所在;高潮之后應加以新的情景刺激,使學生對物理規律的條件、范圍等問題進行反思.

3.1.4 物理復習課的教學

復習課一般信息容量較大,課堂教學形式多種多樣.要提高復習課的教學效果,就一定要注意信息疏密相間、講練結合、動靜相生,重視知識單元的系統性和內容、方法的針對性.

3.2 物理課教學節奏構建概述

一堂高質量的物理課,教師應該遵循學生的認識規律,合理把握教學內容的詳略、教學速度的快慢、教學內容的難易、教學語調的起伏,使整堂課從導入到結束大體呈現一種高低起伏的波浪式的節奏,而有時節奏又體現在各個教學環節中.一般而言,一堂課主要由組織教學、復習舊知識、學習新內容、鞏固新知識和作業布置等5個階段組成.應按一定時序連接,使每一個教學環節均能體現出明顯的強弱節奏變化.

另外,筆者認為課堂中的停頓也十分必要.當學生對某種知識的認識達到一定程度后,教師就不能按照原有的教學層次反反復復,而應有一個極短暫的休整,以激發學生的求知內驅力,然后把教學推向一個新的層次,這就是停頓感節奏.在教學過程中,教師的語言作適當的停頓(非標點性停頓),能激發學生的注意力,誘發學生的思考,給學生以回味的余地.它如同音樂中的休止符,能給演唱者一個瞬間換氣的機會,在心理上起到良好的調適作用,為后面的動情演唱做好準備.

在物理課堂上,不僅要有教學內容的節奏,還要有學生思維的節奏,同時教師還通過自己的聲音有規律的變化組成多種聲音的節奏形式,并把這些節奏組合起來,讓其形成各自的節奏段,再將它們組合起來形成更為豐富的節奏形態.對每節課的教學內容,教師都要從時序和環節上認真分析,寫出教學流程,巧妙安排,使課堂各個元素搭配合理,銜接有序,以構成整體節奏的和諧美.當然,課堂教學的節奏形態應該是多種多樣的,其形態應根據教學內容和學情的反饋來實時掌控.

物理課堂教學節奏的和諧美,集中體現在學生學習過程的情緒狀態之中.從科學的角度來看,課堂教學節奏及表現形式揭示了課堂教學的深刻內涵,構建了新課程下的和諧課堂,提升了教育教學質量;從藝術的角度來看,它又具有極高的審美價值.然而,在踐行新課程的教學過程中,如何更有效地形成和把握這種課堂教學節奏,個人感受也有不同,還要我們不斷地學習、總結和探索.

1 孫菊如,陳春榮,謝云,等.課堂教學藝術.北京:北京大學出版社,2006.

2 蘇明義.中學物理教學建模.南寧:廣西教育出版社,2003.

3 (蘇)蘇霍姆林斯基.給教師的建議.北京:教育科學出版社,1984.