推拿手法治療小兒腦癱30例的臨床研究

王錫民,王 蕓,霍秀芝

(1.佳木斯大學臨床醫學院,黑龍江佳木斯 154007;2.黑龍江省小兒腦癱療育中心,黑龍江佳木斯 154002)

腦性癱瘓(cerebrai paisy,CP),國際最新定義為一組運動和姿勢發育障礙癥候群,這種導致活動受限的癥候群是由于發育中的胎兒或嬰兒腦部受到非進行性損傷而引起的。腦性運動障礙常伴隨感覺、認知、交流、感知和(或)行為障礙,和(或)抽搐障礙[1]。臨床診斷以神經病學檢查為主。在治療上一般采用理療、針刺、藥物、功能訓練和推拿療法等[2],但往往收效較慢。

筆者在治療各種成人偏癱、截癱的基礎上,于1985年起收治小兒腦癱患者,研究出一整套收效迅速的推拿治療手法——治癱八法。臨床表明,該法一次治療即有療效,對于7歲以內的兒童,可在2周內收到顯著療效。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

30例CP患兒中,門診患兒7例,其余23例均為小兒腦癱醫院住院結束、出院之后前來門診求醫的患兒,全部由小兒腦癱醫院霍秀芝主任醫師根據“腦癱診斷標準”確診[3]。30例患兒中,男17例,女13例;痙攣型23例,手足徐動3例,共濟失調2例,遲緩型2例;單純腦癱17例,復合腦癱13例。年齡13個月~10歲3個月,平均3歲7個月。

1.2 診斷檢查

治療前由小兒腦癱門診醫生確診,然后根據“嬰幼兒神經發育及腦損傷判斷標準表”[4]各項標準,對患兒智力、姿勢、反射、肌張力等幾十個項目進行檢查評分,并逐一填入表內。治療結束后重新對患兒進行以上各項檢查評分,作出療效判定。

1.3 方法

根據患者病情,施以治癱八法——點、運、拿、揉、抻、固、樁、練法。每日1次,每次20 min,觀察1、2周的臨床療效。

2 結果

2.1 治療2周后進步分數

30例腦癱兒中,治療5~14 d者21例,進步分數最多者達32分,最少者為5分,平均進步11.76分。治療2~4 d者9例,進步最多者8分,最少者1分,平均進步3.33分。由此看出,治療2周內,治療天數越多,療效越明顯。此外,經過觀察發現,治療2周后若繼續治療,進步速度則有所減慢;2歲以內療效最好。

2.2 治療2周后的臨床療效

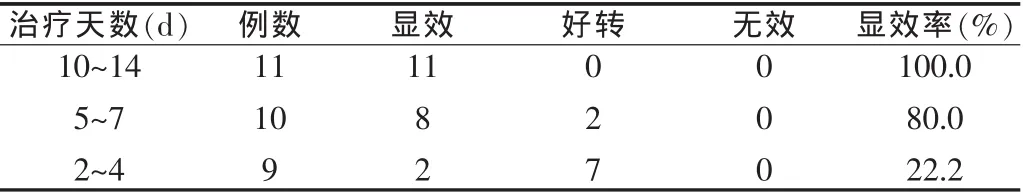

見表 1。

表1 治療2周后的臨床療效(例)

由表1可知,2周治療顯效率達100.0%,1周顯效率達80.0%,療效顯著,特別是有部分患兒曾先后到國內多個大城市醫院就醫,經各種療法長時間治療效果不明顯,但經過本法治療,幾次就可收到顯著效果。

2.3 治療后各項分類提高總分

治療后各項分類提高總分如下:流涎17分,吞咽4分,智力24分,姿勢115分,反射14分,肌張力60分,其他10分。由此可知,姿勢發育和肌張力進步分數最多,兩者的一致性是符合CP特點的。對于智力偏低者有較明顯的提高作用,其他如各種反射、流涎也有較多進步。

2.4 腦癱兒治療前后腦循環的改善

腦癱兒的腦血流圖大多數表現為明顯異常,兩側波幅差平均相差在30%以上,有的高達40%~50%,而在治療后可使其恢復至正常范圍。這顯然是一種良性調節和治療作用。

2.5 典型患兒

患兒,男,15個月。治療前兩側波幅差為77.5%,治療1次其哭聲就從微弱轉為大聲哭叫;治療6 d后兩側波幅差下降至正常范圍內,為16.6%。同時,其智力也明顯提高。

3 討論

本法對于小兒腦癱的智力、流涎、吞咽、姿勢、運動、反射、肌張力等均有明顯的治療作用。鑒于本文30例患兒中有29例都曾經歷過其他治療方法,而且收效緩慢不理想。相比之下,在本法治療中,往往收效迅速,1~2次治療就有效,1周內即有顯著療效,具有療程短、療效高等優點。

觀察中發現,本法治療小兒腦癱的療效具有如下特點:在治療的前2周內療效進展迅速,2周后繼續治療則收效相對轉慢,但仍有較好療效。建議此時可配合功能訓練及其他方法同步治療。

對于本法治療小兒腦癱的機制,筆者認為,主要是通過改善大腦和肢體血液循環而實現的。其主要根據是,臨床研究表明,手法對于肢體的機械刺激,可通過神經反射改善肢體局部組織的血液循環和新陳代謝[5],從而對患病的肢體組織具有修復作用。同時也可通過神經反射改善腦組織血液循環[6],這在本文治療腦癱兒前后的腦血流量改善情況中得到直接的證實。由于肢體和大腦血液循環的改善,消除了患兒的肢癱體征,改善了智力發育。因此認為,本法是目前治療小兒腦癱收效迅速的治療方法,值得臨床推廣。

[1]陳秀潔.兒童運動障礙和精神障礙的診斷與治療[M].北京:人民衛生出版社,2009:106-110.

[2]李彥彩.小兒腦性癱瘓的中醫康復治療現狀[J].針灸臨床雜志,2008,24(1):52-53.

[3]孫世遠.腦性癱瘓的早期診斷與早期治療[M].哈爾濱:黑龍江科學技術出版社,1991:7-37.

[4]李樹春.嬰兒神經發育及腦損傷判定標準表[J].佳木斯醫學院學報,1987,(1):32-34.

[5]潘新平.推拿治療頸肩腰腿痛[M].武漢:湖北科學技術出版社,1984:4-7.

[6]趙玉華.激光對小兒腦癱的療效及原理初探[J].佳木斯醫學院學報,1983,(2):74.