產鉗助產臨床應用體會

陳秀成,侯淑鳳

(黑龍江省雞西市婦幼保健院,黑龍江雞西 158100)

近年來隨著來剖宮產率的上升,產婦體力的下降,產程異常增多,新生兒窒息率居高不下。本文對我院2003年7月~2009年7月行產鉗助產術153例產婦的臨床資料進行回顧性分析,探討其安全性,為降低剖宮產率及新生兒窒息率尋找可行方法。

1 資料與方法

1.1 一般資料

我院2003年7月~2009年7月住院分娩產婦總數為8650例,其中行產鉗助產術者153例,占分娩總數的1.77%,初產婦149例,經產婦4例;年齡最大41歲,最小19歲;孕周34~41周;胎兒體重 2400~4100 g。

由表5可知,復合酶A組、復合酶B組飼料中干物質表觀消化率比負對照組分別提高了3.93%、2.29%,差異不顯著(P>0.05);復合酶A組的粗蛋白質真代謝率比負對照組提高了47.63%,差異極顯著(P<0.01),復合酶B組比負對照組提高了21.34%,但差異不顯著(P>0.05)。復合酶A組、復合酶B組的能量代謝率比負對照組分別提高了2.75%、1.55%,但差異不顯著(P>0.05)。

1.2 方法

在153例產鉗助產術中,低位產鉗助產術136例,占88.89%(低位產鉗助產術指胎兒雙頂徑處于S+2以下);中位產鉗助產術17例,占11.11%(中位產鉗助產術指胎兒雙頂徑處于S=0~S+2[1])。操作者均由高年資主治醫師以上醫師操作。

2 結果

2.1 產鉗助產術指征

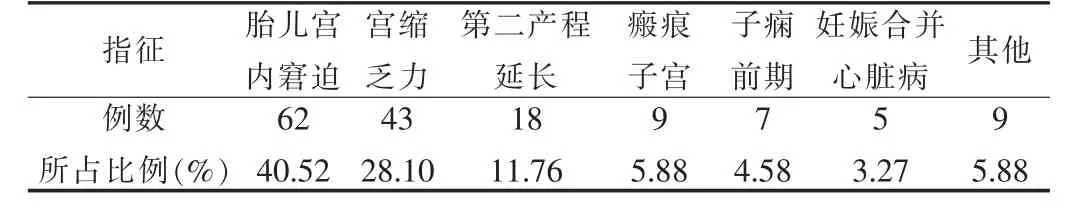

以胎兒宮內窘迫最多,依次為宮縮乏力、第二產程延長、瘢痕子宮、子癇前期、子癇、妊娠合并心臟病。在上述指征中持續枕橫位13例,占8.50%;持續枕后位15例,占9.80%。見表1。

表1 153例產鉗助產術指征(例)

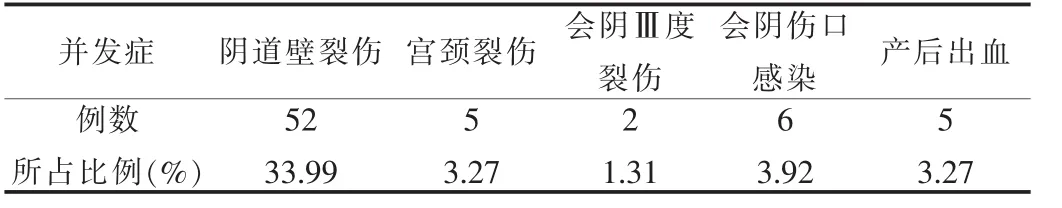

2.2 產鉗助產術對產婦的影響

比如,當教師在講解《孫中山破陋習》這一課文時,便可以結合微課視頻開展教學。通過閱讀我們可以了解,本文主要講述了孫中山目睹姐姐纏足,在當上領導人后,主張廢除纏足陋習的故事。但是由于該種傳統與當代社會相距較遠,當今的學生并不能感受到纏足的可怕,甚至部分學生并不能理解何為“纏足”,進而造成教學問題。因此,在具體的教學過程中,教師可以按照以下流程開展教學:首先,教師可以下載與“纏足”相關的視頻,使學生形成一定的知識基礎;其次,教師可以制作微課視頻,并在視頻中體現出以下幾點內容。第一,何為纏足;第二,纏足對女性造成的危害;第三,陋習的影響。

表2 產鉗助產術對產婦的影響(例)

2.3 產鉗助產術對新生兒的影響

153例中新生兒出生1 min Apgar評分≤3分2例,占1.31%;4~7分 18例,占 11.76%;8~10分 133例,占 86.93%。發生新生兒窒息者產前均有胎兒宮內窘迫、羊水不同程度污染。我院新生兒評分7分以下轉新生兒科治療,均痊愈出院,無一例新生兒死亡。新生兒并發癥中面部擦傷24例,占15.69%,出院時全部恢復正常。新生兒胸鎖乳突肌血腫1例,占0.65%,隨診2個月痊愈,其余未見異常。

見表2。由表2可知,宮頸裂傷5例均因胎兒宮內窘迫、宮口近開全施行中位產鉗助產術引起。陰道壁裂傷均為沿會陰側切口黏膜向上裂傷;2例會陰Ⅲ度裂傷均為枕后位、胎兒較大引起。產后出血以宮縮乏力及第二產程延長多見。會陰傷口感染多與產程、待產過程中肛查及陰查次數多或本身有陰道炎等有關。

已知山東地區的太陽能電池方陣面上輻射量為180kcal/cm2,全年峰值日照時數Hy為2 088h,因此平均每日峰值日照時數為

3 討論

3.1 產鉗助產術指征

本文資料顯示胎兒宮內窘迫是產鉗助產術的首要原因,其后依次為宮縮乏力、第二產程延長、瘢痕子宮、妊娠合并癥及并發癥等。就枕橫位及枕后位而言,許多專家認為這兩種異常胎位中,枕后位較易處理,若不能轉成枕前位,只需就枕后位接出胎兒,枕橫位較難處理,易造成損傷及死亡[2]。李小毛等[3]提出傾勢不均與高直后位在術前誤診為枕橫位和枕后位而使產鉗助產失敗,值得引起重視。陰道檢查應完全排除這兩種胎位異常,因此,準確的陰道檢查是產鉗助產術成功的關鍵。本文13例枕橫位及15例枕后位均手術成功且新生兒無明顯并發癥,這可能與本院產鉗助產術均由高年資主治醫師以上操作、有較豐富的臨床經驗及內診技術有關。

3.2 產鉗助產術對母嬰的影響

目前認為,排除頭盆不稱后的產鉗助產術是安全的,產鉗助產術的成敗與放置產鉗時胎先露的高低、骨盆大小及技術熟練程度密切相關[4-5]。正確使用產鉗術首先應進行仔細的陰道檢查,準確判斷胎頭位置并對骨盆情況和胎兒大小進行充分的估計(特別是有胎頭變形及胎頭水腫時)以排除頭盆不稱。盲目使用中高位會造成嚴重的母嬰損傷[6-7]。本文資料表明,發生宮頸裂傷及胸鎖乳突肌血腫均由中位產鉗助產術引起。出現2例會陰Ⅲ度裂傷由枕后位及胎兒較大引起。所以產鉗助產術對母嬰損傷與胎先露高低、胎方位、胎兒大小、母體骨盆形態有關。本文新生兒損傷比較小,預后好,無新生兒死亡,這與大部分使用低位產鉗助產術及由高年資主99治醫師操作、技術熟練有關。產鉗助產術對母嬰影響較小,因此,正確掌握產鉗助產術指征,熟練產鉗助產技術,有利于提高陰道分娩的質量。

[1]李大慈.現代產科治療學[M].廣州:廣東科技出版社,1997:451.

[2]劉文本,王瑞雪,邢淑潔.產鉗術在頂先露產式中之估計[J].中華婦產科雜志,1995,30(2):132-133.

[3]李小毛,沈宏偉,李大慈.產鉗術失敗8例分析[J].中國實用婦科與產科雜志,1996,12(3):179-180.

[4]易念華.產鉗助產術103例臨床分析[J].中國婦幼保健,2005,2(20):458-459.

[5]徐艷娟.產鉗術臨床觀察[J].中國當代醫藥,2009,16(14):189.

[6]岳亞飛,王文鶯.1444例頭位產鉗術的臨床分析[J].實用婦科與產科雜志,1992,3(8):154-155.

[7]陳淑霞,陳永紅,宋保華.產鉗術與胎頭吸引術在分娩中的應用[J].臨床醫學,2002,50(8):167-168.