我院63例藥品不良反應報告分析

童本定,丁年羊,魏 青

(江蘇省腫瘤醫院藥劑科,江蘇南京 210009)

藥品不良反應(ADR)是指按正常用法用量應用藥物進行預防、診斷或治療疾病過程中,發生與治療目的無關的有害反應[1]。ADR會給患者帶來損害,為了做好監測工作,促進臨床合理用藥,本文就本院63例ADR報告進行匯總和分析。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本文資料來源于我院臨床醫師、藥師、護士2008年1~12月上報的ADR報告,共63例。

1.2 方法

對上述報告按報告人、患者性別及年齡、引發ADR的藥品種類、給藥途徑、ADR涉及器官或系統及主要臨床表現等方面進行統計分析。

2 結果

2.1 報告人

在63例ADR報告中,醫師上報45例,占71.4%;藥師上報12例,占19.1%;護士上報6例,占9.5%。其中嚴重的ADR 17例,占27.0%;新的ADR 2例,占3.2%。

2.2 ADR患者的性別與年齡分布

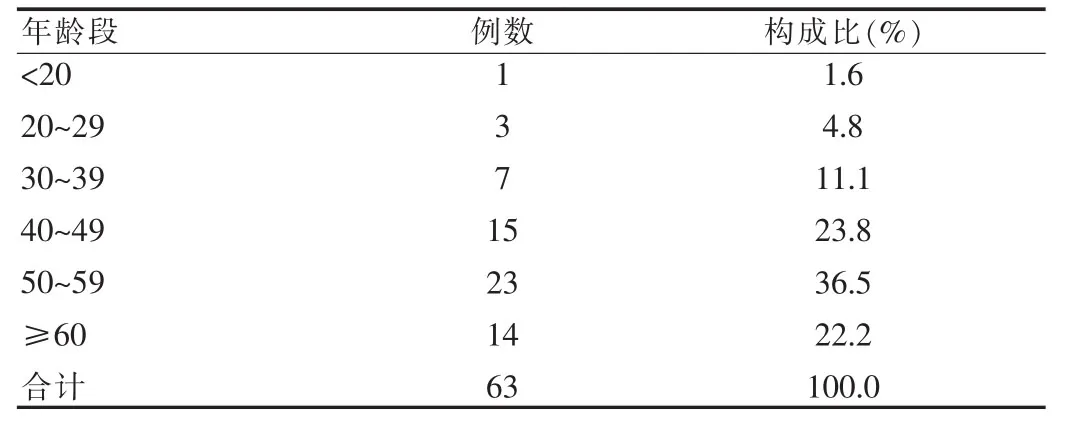

63例ADR中,男21例,女42例;年齡最小19歲,最大86歲。63例ADR患者的年齡分布見表1。

2.3 引發ADR的藥品種類及構成比

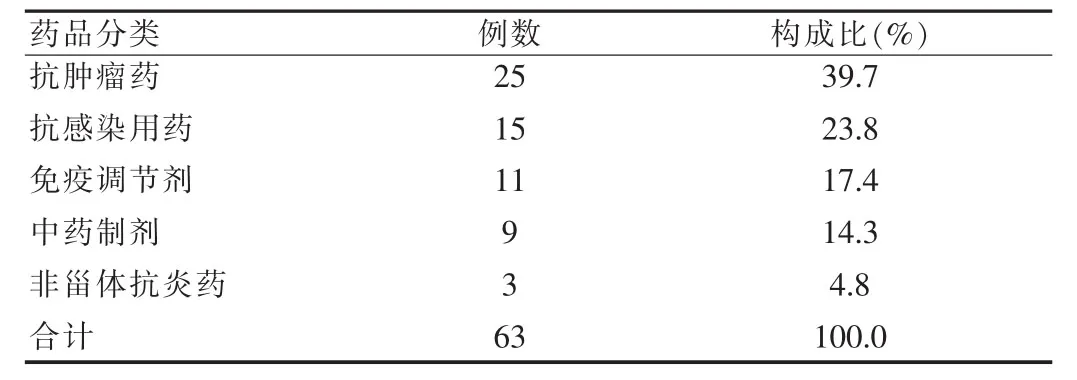

63例ADR涉及的藥品種類、例數及構成比見表2。

表1 引發ADR患者的年齡分布Tab.1 Distribution of age of 63 ADR cases

表2 引發ADR的藥品種類及其構成比Tab.2 Categories and constituent rations of ADR-inducing drugs

2.4 引發ADR的給藥途徑分布

63例ADR中,不同給藥途徑所致ADR構成比見表3。

2.5 ADR涉及的器官(系統)分類及臨床表現

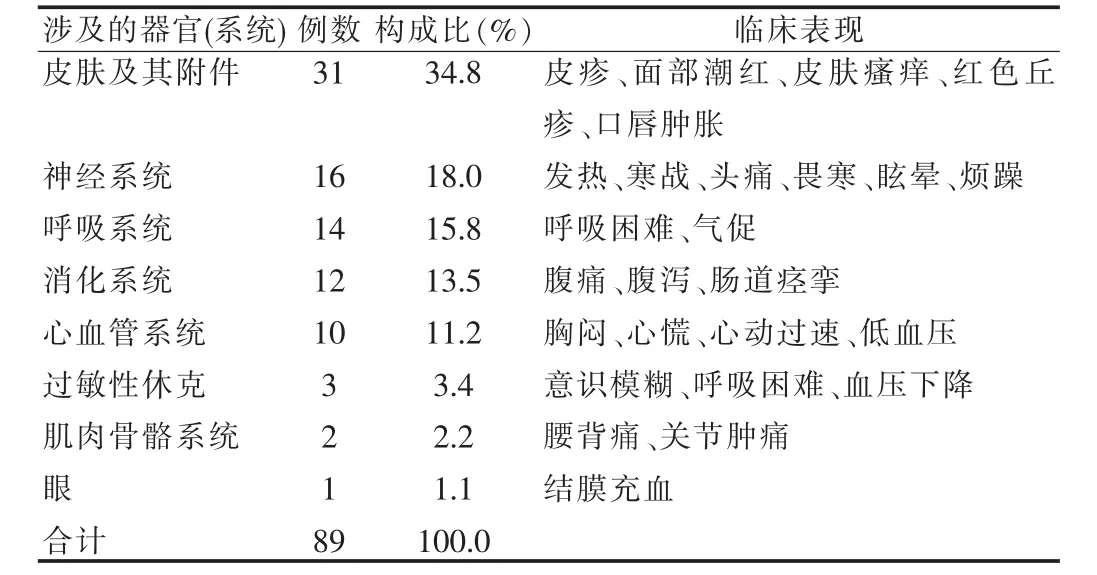

63例ADR中,涉及的器官(系統)損害和主要臨床表現見表4。

表3 引發ADR的給藥途徑及其構成比Tab.3 Administration and constituent rations of ADR inducing drugs

表4 ADR涉及的器官(系統)分類及臨床表現Tab.4 Classification of organs(systems)involved in ADR and clinical manifestation

2.6 引發ADR的前10種藥品及臨床表現

見表5。

表5 引發ADR的前10種藥品及臨床表現Tab.5 Top ten ADR-inducing drugs and clinical manifestations

3 討論

63例ADR報告中,女性多于男性,男女之比為1∶2,主要是因乳腺癌的發病率較高。從年齡分布來看,40歲以后ADR發生率開始上升,50~59歲年齡段發生率最高(36.5%),其主要原因是:①腫瘤流行病學研究顯示[2],腫瘤多發于中老年人,因此這一年齡階段用藥人數多,發生的ADR幾率也較大;②中老年患者存在不同程度的臟器功能退化,藥物的代謝速度慢、血中血漿蛋白含量降低等情況[3],加上放化療對機體損傷,更易發生ADR。因此,在給中老年患者用藥前應詳細詢問病史,根據其生理特點合理用藥,并加強ADR監測。因有的藥物不良反應累及多個器官損害。

由表2可知,發生ADR最多的為抗腫瘤藥(39.7%),符合我院為腫瘤專科醫院的特點。由于不同增殖期腫瘤細胞對抗腫瘤藥物的敏感性不同,臨床需將作用于不同周期的藥物聯合應用,以提高化療療效;另外腫瘤細胞易對抗腫瘤藥物產生單藥或多藥耐藥現象,通過合理地聯合用藥可延緩耐藥性產生,但由此導致的ADR也更多,國外報道約有22%的ADR是由于藥物相互作用引起[4]。63例ADR報告中,ADR發生率排在第1位的為紫杉醇注射液,近年來,隨著紫杉醇注射液在腫瘤治療中使用率的提高,引發的ADR也增多,其中多為過敏反應,紫杉醇注射液藥品說明書也注明,使用該藥發生過敏反應的概率約為39%,發生嚴重過敏反應的概率約為2%。這是由于紫杉醇注射液溶媒聚氧乙基蓖麻油輸入人體后,易導致組胺釋放,引起過敏反應,因此在輸注前要嚴格按照要求進行預處理,并在使用時密切監測患者情況。

在63例ADR報告中,皮膚及其附件損害的發生率最高(34.8%),其可能與皮膚損害的臨床表現易于觀察和診斷、患者感覺直接有關,而且不易與其他疾病混淆。其次為神經系統損害(18.0%),主要的臨床表現為發熱,抗腫瘤藥物進入人體后易引起發熱,這可能與腫瘤藥物激活內源性致熱源,使其釋放進入血液有關;此外,抗腫瘤藥物易引起腫瘤細胞大量壞死脫落也是造成發熱等癥狀的重要原因。

給藥途徑不同,ADR發生率亦不同。由表3可知,63例ADR中,通過靜脈給藥出現ADR的發生率最高(60.3%),可能是因為藥物直接進入血液循環,無肝臟的首過效應,故造成藥物濃度增高,對機體的刺激性較強[5]。同時,靜脈給藥是臨床上治療惡性腫瘤的常規給藥方法,這就要求醫護人員在對患者實施靜脈給藥時,應加強對患者的觀察,一旦發現ADR,應及時對癥處理。

由于抗腫瘤藥物本身的毒性較大,故其ADR的報道較少,我院的ADR監測工作也有待進一步健全、完善。在實際工作中,筆者體會到對醫務人員及患者加強ADR知識宣傳,在做ADR監測工作的同時提高合理化用藥服務,是提高醫院動態醫療質量管理、確保患者安全用藥的重要環節。

[1]陳新謙,金有豫,湯光.新編藥物學[M].16版.北京:人民衛生出版社,2007:45.

[2]趙文華.惡性腫瘤流行趨勢分析及預防的研究[J].天津科技,2006,33(3):38.

[3]楊壘,閆震國,黃寶秀.我院270例藥品不良反應報告分析[J].中國藥房,2008,19(29):2298.

[4]賈公孚,謝惠民.藥害臨床防治大全[M].北京:人民衛生出版社,2002:12.

[5]顧向澤,陳捷,王鶯.上海市利群醫院360例藥品不良反應報告分析[J].上海醫藥,2008,29(5):202.