基于向量模法的陜南地區水環境承載力評價

來雪慧,王小文,徐杰峰,周媛麗

(西北大學環境科學系,陜西西安710127)

隨著人類開發利用和改造自然能力的不斷增強,人類從自然界獲取的資源越來越多,排放的污染物也隨之增加,導致水環境質量日益惡化,對經濟發展的制約作用越發明顯。研究水環境承載力,就是在保障水環境系統功能可持續正常發揮作用的前提下,促進經濟和社會的可持續發展。

陜南地區位于陜西省南部,包括漢中、安康、商洛3個地市,總面積7.00×104km2,約占陜西省土地面積的34.2%;區內水資源總量為3.15×1010m3,占全省水資源總量4.45×1010m3的70.7%。隨著國家南水北調中線工程及陜西省南水北調工程的實施,陜南地區成為國家南水北調中線工程及陜西省南水北調工程的主產水區,是國家水資源的主要輸出區之一。根據《陜南地區城鎮體系協調發展規劃》,到2020年,陜南地區城鎮人口將達到417萬人,城鎮化水平達到43%。城鎮發展,人口集聚以及生活水平的提高,勢必導致對陜南地區水資源需求的快速增加,使水資源供需矛盾將更加突出。因此,水環境承載力評價研究,對于保障陜西及國家經濟、社會與水環境保護協調發展目標的實施具有重要意義。

環境承載力是環境系統功能的外在表現,是描述環境狀態的重要參量之一[1]。水環境承載力指某一地區,某一時間,某種狀態下水環境對經濟發展和生活需求的支持能力。也就是說,水環境承載力因經濟發展的速度和規模不同而不同。目前,學術界關于水環境承載力的概念尚未達成共識[2-4]。

水環境承載力強調的是水環境對社會經濟系統的支撐程度和給予能力。其本質是水環境系統與外界物質輸送輸入、能量交換、信息反饋的能力和自我調節能力的表現,它體現了水環境與人和社會經濟發展活動之間的聯系。

本研究認為水環境承載力為在某一時期,某種狀態下,區域水環境在自我維持和自我調節的能力和功能正常發揮的前提下,能夠支撐經濟及社會發展的最大規模。

1 水環境承載力的向量模法評價

1.1 研究方法

水環境承載力的量化方法主要有綜合指標體系評價法、多目標模型分析法和系統動力學法等。

綜合指標體系評價方法是一種采用統計的方法,選擇單項或多項指標,反映地區水環境承載力現狀和閾值的方法,主要有模糊綜合評價法和向量模法等[5-9]。

1.2 向量模法

向量模法數學理論基礎堅實,人為因素小,原理、形式和運算較簡單。實踐表明,該方法的評價結果較其他方法更為客觀合理[10]。因此,向量模法逐漸被廣泛應用。本研究即采用向量模法對陜南地區水環境的承載力進行評價。它常用于橫向(不同地區同一時間)和縱向(同一地區不同時間)的水環境承載能力狀況綜合比較[11]。將水環境承載能力視為1個由n個指標構成的向量,對m個水平的n個指標進行歸一化,則歸一化后的向量模作為評定水環境承載能力大小的依據。

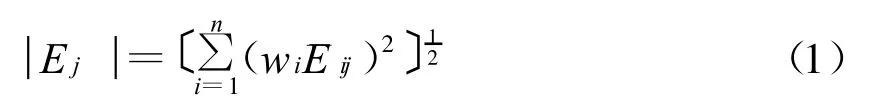

假設有m個不同的水平年,設m個評價值為Ej(j=1,2,…,m),再設每個評價值Ej包括n個具體指標確定的分量,每個指標的權重為wi(i=1,2,…,n),即有Ej=(E1j,E2j,…,Enj)。這樣,第j個水體承載力的大小可用歸一化后的矢量的模表示,即

1.3 指標體系的構建

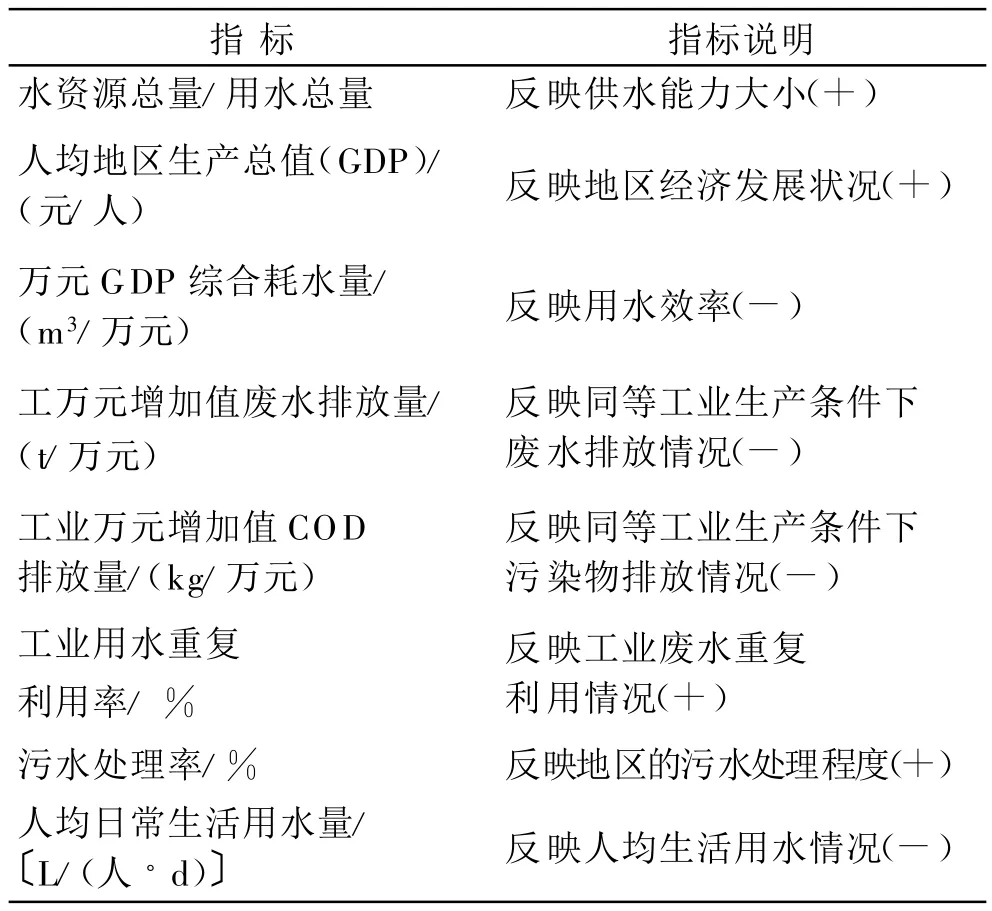

根據數據獲取途徑簡單、實用性強等原則,結合陜南地區的實際情況,選定以下指標(表1):水資源總量/用水總量、人均GDP、萬元GDP綜合耗水量、工業萬元增加值廢水排放量、工業萬元增加值COD排放量、工業用水重復利用率和人均日常生活用水量。

表1 陜南地區水環境承載力指標體系

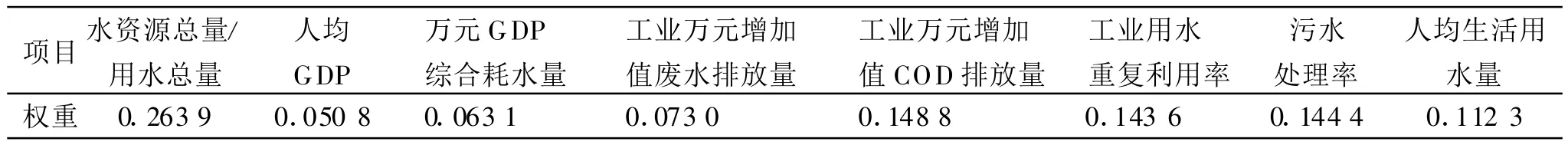

1.4 權重的確定

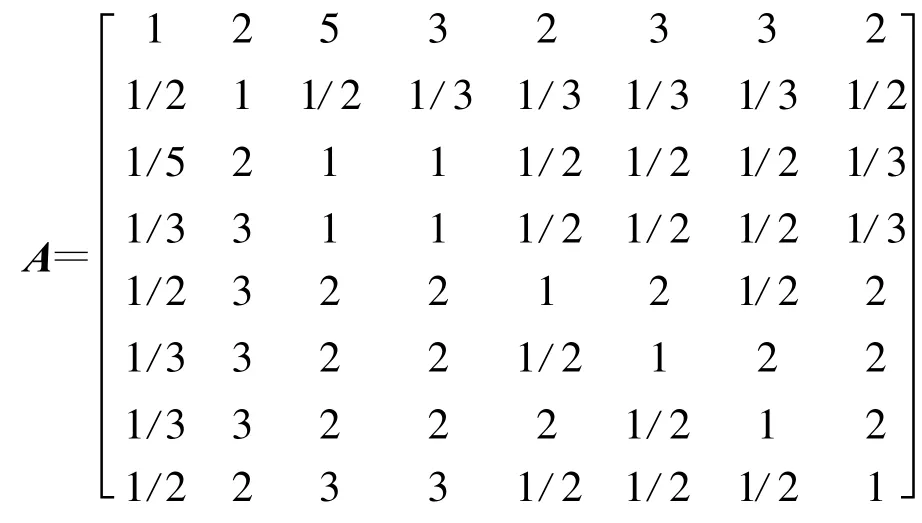

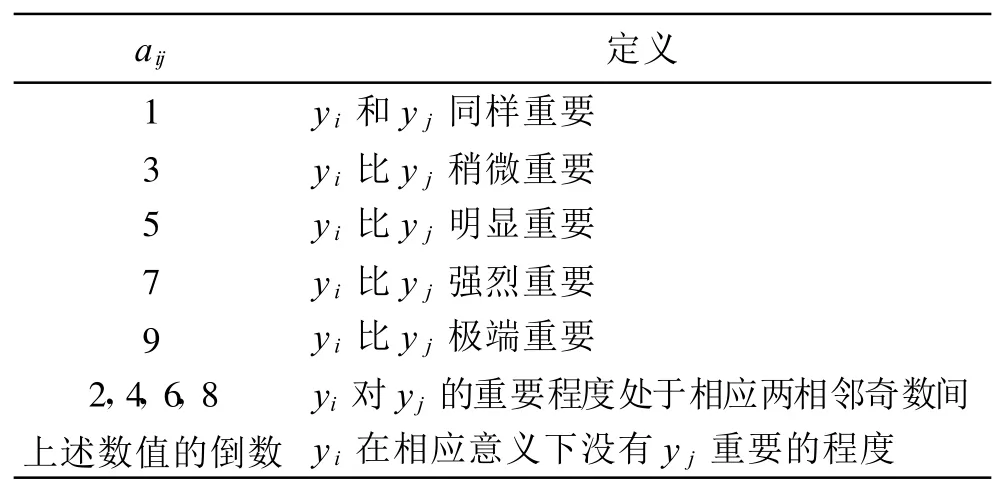

指標權重的確定選用層次分析法,按照選取的指標,得到正負反陣(標度aij的取值方法依據見表2):

表2 標度aij的取值方法依據及定義

按求向量迭代序列方法計算權重,e0=(1/n,1/n,…,1/n)T,e'k=Aek-1,|e'k|為Aek-1的n個分量之和,ek=ek/|ek|,k=1,2,…。數列ek是收斂的,記其極限為e,且記e=(a1,a2,…,an)。取權重系數wi=ai,經計算,得出矩陣的特征向量為8.662 9,其具體權重見表3。

表3 系統指標的權重

2 評價結果與分析

2.1 水環境承載力評價指標值

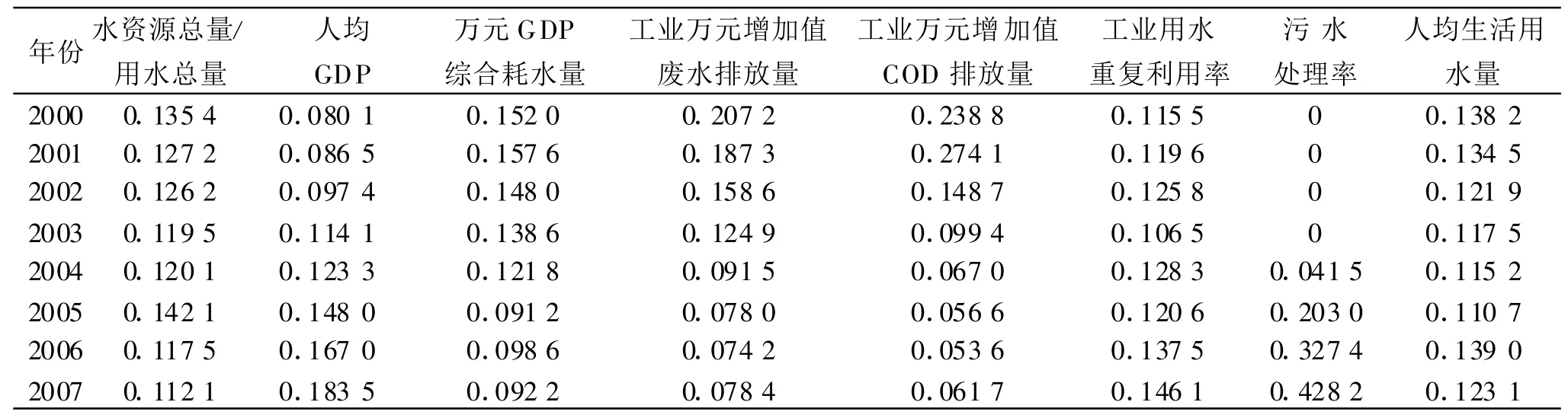

針對2000—2007年陜南地區的水環境承載力進行評價。根據所確定的指標體系,該區水環境承載力各指標值見表4。

表4 2000—2007年陜南地區水環境承載力評價指標值

從表4可以看出,水資源總量與用水總量的比值、萬元GDP綜合耗水量、工業萬元增加值廢水排放量和工業萬元增加值COD排放量逐漸減少,人均GDP、工業用水重復利用率和污水處理率逐漸增加。

2.2 指標的歸一化

表5 2000—2007年陜南地區水環境承載力評價指標歸一化值

2.3 水環境承載力評價值計算

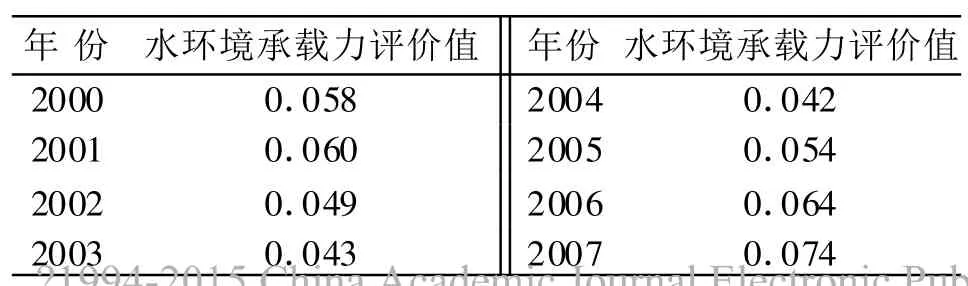

根據上述計算公式(1),由各指標的評價指標值和其權重計算,2000—2007年陜南地區水環境承載力結果如表6。

表6 2000—2007年陜南地區水環境承載力評價值計算

研究結果表明,2000—2007年陜南地區的水環境承載力評價值變化范圍為0.042~0.074。并根據各項指標的權重可以看出,引起陜南地區水環境承載力波動的主要因素是水資源總量與用水總量的比值、工業萬元增加值、COD排放量、工業用水重復利用率和人均生活用水量的變化。

根據表 6中的評價值計算結果,可以繪制出2000—2007年陜南地區水環境承載力的變化趨勢圖(圖略)。

陜南地區的水環境承載力在2000—2004年以下降趨勢為主,到2004年后逐步增加。主要是由于隨著人均GDP的增長,工業用水量和污水排放量逐漸增加,而2004年之前的污水處理率為零;2005年后正影響因子人均GDP和工業用水重復利用率的逐年增長,污水處理率也有所增加,而萬元GDP綜合耗水量、工業萬元增加值廢水排放量和工業萬元增加值COD排放量負影響因子逐年下降。

陜南地區山地多盆地少,水資源地域分布不均。山區經濟落后,人口耕地少,需水量小,水資源量較多;而漢中、安康、商洛等平川地帶工農業發達,需水量大,水資源量相對較少。因此,雖然陜南地區的水資源總量比較豐富,但由于時空分布不均,水資源供給對陜南地區社會經濟的發展仍具有一定的制約。

綜上所述,陜南地區的水環境具有一定的承載力,但隨著該區經濟和產業的發展,需水量逐漸增加,污染物排放量也在逐步增加,因此,應提出不斷改善水環境承載力的措施,確保水環境的承載能力。

3 對策與建議

3.1 加強區域水源涵養與水源地保護

特定地區水資源承載力的大小由其自然水體容量及人類活動影響兩方面的因素所決定,評價結果表明水資源總量與用水總量的比值是引起陜南地區水環境承載力波動的主要因素之一,同時該區承擔著南水北調中線工程主水源地的重任,因而提高水源涵養區域內漢江流域自然水體的水資源總量,對于區域水環境承載力的提高意義重大。因此,需積極實施天然林搶救性保護,退耕還林還草以及封山、封灘,育林育草等措施,有效控制林草退化,提高蓄水保土功能,與此同時積極加強水源地保護,確保區域水資源總量及水源地的生態安全。

3.2 調整產業布局

產業的發展不僅對水資源的需求提出更高的要求,且其污水排放亦是導致水資源承載力降低的重要因素。因此,建議針對陜南豐富的農業與生物、礦產、水能、旅游資源等實際情況,調整產業布局,把資源開發與生態環境保護相結合,突出“綠色、集約、可持續”的發展要求,著力構建以農副林為特色,中藥、旅游和水產業為主的綠色產業體系。在產業布局上,按照“兩帶、兩區”布局現代綠色農業。漢江沿岸帶和丹江沿岸帶,以大米、小麥等糧油作物種植為主,擴大生豬、蔬菜、水果等種養規模,積極發展農產品精深加工;淺山丘陵區,以建設綠色種養基地為主,適當增加綠色產業種植面積和初加工比重,把該區域建設成為陜南種養集中分布區;中高山區,重點加強生態林區、動植物保護區,為旅游觀光、科學考察等提供良好的自然生態基礎。

3.3 加快污水處理設施建設

隨著社會經濟的發展,近年來陜南地區河道廢、污水排放量不斷增加,評價結果中2004年的污水處理率僅為6.7%,導致大量未經處理或有效處理的廢、污水直接排入河道,使部分河道水體受到污染。近年來污水處理率逐漸增加,2007年達到69.2%,且陜南地區地表水總體污染程度較輕,但濂水河、冷水河、八渡河以及漢江、嘉陵江、丹江部分河段污染也較為嚴重。因此,應該逐步加強陜南地區水污染治理,加快污水處理廠建設步伐,加大城鎮生活污水及工業廢水的處理力度,確保各項用水安全,減少廢水和COD等負影響因子的排放量,使水環境承載力得以提高。

3.4 加強小型水利工程建設

根據《陜南地區城鎮體系協調發展規劃》需水量預測,陜南地區 2010年的需水量為3.26×109m3,而現有設施供水量為2.38×109m3,缺水8.82×108m3。同時陜南平川地帶需水量大,水資源量相對較少,蓄水工程設施較少,水資源調控能力較低,難以滿足工農業發展的需要。按照新時期的治水思路,要強化各項措施,把開源節流、防汛抗旱有機結合起來,新建或續建一批水利工程,增加工程蓄水能力。根據陜南地區的地形、現有及規劃水利工程布局,建議在低山丘陵區大力發展水塘水窖等集雨設施以及小型蓄、引、提等工程設施,通過工程設施引水、提水、輸水功能的實現,提高水環境承載力,補充骨干水源工程供水量的不足,保障陜南地區各項用水需求。

3.5 建立水資源補償機制

建立水資源補償機制,一方面實行排污收費或者征收污染稅,即向環境排放污染物的單位或個人按照其排放污染物的種類、數量或者濃度而向國家交納一定費用,以用于治理因污染對環境造成的危害,從而有力地促進我國水資源保護工作的開展;一方面南水北調工程是一項復雜的系統工程,考慮到陜南地區為全國及陜西省社會經濟發展做出巨大貢獻的現實,建議省相關部門盡快建立陜南地區南水北調生態環境研究機構及南水北調水資源補償研究機構,進行生態環境及水資源補償機制的研究,為陜南地區社會經濟發展爭取一個客觀、公正的發展環境。

[1] 唐劍武,葉文虎.環境承載力的本質及其定量化初步研究[J].中國環境科學,1998,18(3):36-39.

[2] 郭懷成.我國新經濟開發區水環境規劃研究[J].環境科學進展,1994,2(5):14-22.

[3] 汪恕誠.水環境承載能力分析與調控[J].中國水利,2001(11):9-12.

[4] 崔樹彬.河流水環境承載力及其定量化研究[J].水問題論壇,2003,38(1):32-39.

[5] 李如忠,錢家忠,孫世群.模糊隨機優選模型在區域水環境承載力評價中的應用[J].中國農村水電,2005(1):31-34.

[6] 賈振邦,趙智杰,李繼超,等.本溪市水環境承載力及指標體系[J].環境保護科學,1995,21(3):363-369.

[7] 蔣曉輝,黃強,惠泱河,等.陜西關中地區水環境承載力研究[J].環境科學學報,2001,21(3):312-317.

[8] 王其藩.高級系統動力學[M].北京:清華大學出版社,1995.

[9] 汪彥博,王嵩峰,周培疆.石家莊水環境承載力的系統動力學研究[J].環境科學與技術,1995(2):43-46.

[10] 洪峪森.環境質量綜合評價方法的比較研究[J].環境保護,1998(1):26-28.

[11] 刑有凱,余紅,肖楊,等.基于向量模法的北京市水環境承載力評價[J].水資源保護,2008,24(4):1-3.