不同樹種段木栽培黑木耳的比較試驗

方國平 余承勇 陸久忠

(浙江省開化縣農業科學研究所,開化 324300)

浙江省開化縣段木黑木耳栽培歷史悠久,但隨著國家生態保護力度的日益加大,耳材資源日漸縮減,已成為黑木耳產業發展的最主要制約因素。為更好地發掘耳材資源,促進黑木耳產業科學持續發展,開化縣農業科學研究所于2008年開展段木黑木耳不同樹種的栽培試驗,過程及結果如下。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗材料 菌株為浙耳1號 (母種由本所分離、留種),供試樹種:A楓樹 (CK),B黑楊樹,C榿木,D櫻桃樹,量各1000 kg。

1.2 試驗方法

(1)菌種制作。二三級菌種培養料采用782011常規配方制種,在26℃左右下培養,原種約45天發滿瓶,栽培種約40天發滿袋 (15 cm×30 cm菌種袋)。

(2)段木準備。冬至后伐木,截成1.2 m長的段木,兩頭用石灰水涂抹,搭成 “#”形架曬。

(3)接種。接種時間為2008年3月1日。接種孔直徑1.5 cm,深2 cm,孔豎距8 cm,行距5 cm,呈梅花形。采用邊打孔,邊放種,邊加蓋,“#”形堆放,并加蓋農膜保溫,進行養菌管理。

(4)上堆發菌。養菌7天后,晴天中午掀開農膜兩頭通風,保持堆內溫度20℃左右,至接種孔菌種發白。于3月20日,掀膜翻堆一次,繼續蓋膜養菌。4月10日第2次掀膜翻堆,此時,菌絲基本定植,始吃料約0.5 cm。4月10日后,氣溫回升,用農膜覆蓋表層,四周掛空,加蓋遮陽網,以防段木脫皮。后每隔10天翻堆一次,且噴、澆水一次,促使耳木發菌均勻。養菌期間共翻堆8次,后期翻堆時根據發菌需要靈活噴水,以加速菌絲生長。于6月8日開始上架進入出耳管理。

(5)出耳管理。各樹種70%孔穴都有耳芽形成,菌絲孔穴橫豎都已相連,菌絲生長基本一致,可以邊發菌邊出耳。上架后,使相對濕度達到90%左右,早晚噴水進行催耳。在管理過程中做到“三結合,四確保”,即養菌與催耳,干與濕,光溫濕氣結合;確保不脫樹皮、不流耳、無病蟲害、有水分供給。在炎熱的季節采取遮陽措施,保護樹皮。噴水要求足、細,而不過多。

(6)采收。每批耳木采收后停止噴水5天,經養菌后再進入催耳管理。每次采收后,將耳木轉向,使耳木發菌、出耳均勻,出耳一直到翌年6月份結束。

2 結果分析

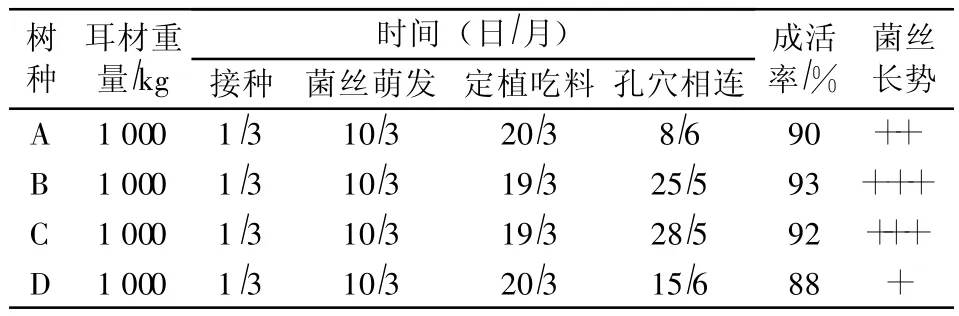

2.1 不同樹種的菌絲生長情況 段木接種后,菌絲在自然條件下生長,生長情況見表1。從表1可以看出,各樹種菌種萌發、定植均正常,接種成活率都在90%以上。但各樹種的發菌速度有明顯差異,樹種B、C明顯比樹種A(CK),尤其比D定植、發菌快,成活率高,菌絲長勢強,出耳芽快。

表1 不同樹種菌絲生長情況及成品率比較

2.2 不同樹種栽培黑木耳子實體的商品性狀 由表2可知,樹種B、C商品性與樹種A(CK)比較無顯著差異,且B、C樹種出耳比樹種A快,樹種D最慢。與對照樹種A相比,樹種B、C具有出耳快、耳片大、單片、色澤深、商品性好,采收期集中,轉潮快等優點。

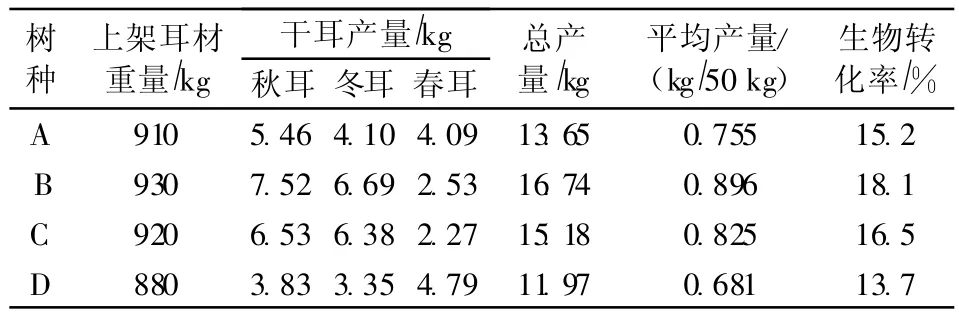

2.3 不同樹種栽培黑木耳的產量及生物轉化率由表3可知,各樹種產量、轉化率差異均不明顯。而樹種B、C因出耳快,秋、冬耳產量高;樹種A秋、冬、春產量較穩定;樹種D出耳慢,采收時間長。樹種B、C冬耳產量高,效益好。總產量樹種B最高,其次為樹種C、A,樹種D產量最低。

3 結論

從試驗結果看,樹種黑楊樹 (B)、榿木 (C)栽培黑木耳菌絲定植比對照樹種楓木 (A)快,發菌速度也快,秋、冬耳產量高,且耳片、色澤、厚度與對照樹種楓樹接近,商品性較好,栽培效益好。

因此發展速生性的黑楊樹和榿木等闊葉樹種用于栽培段木黑木耳,可有效緩解當前耳材緊缺的矛盾,促進黑木耳產業的科學、持續、健康發展。

表3 不同樹種栽培黑木耳產量及生物轉化率比較