基于MIH的WLAN/WiMAX宏移動性研究*

蔣 青,張西騰

(重慶郵電大學 移動通信技術重點實驗室,重慶 400065)

1 引言

IEEE802.11的無線局域網能夠提供高達1 Gbit/s的傳輸速度,且使用無授權的頻譜,具有較低的成本,主要用于飛機場、購物中心等公共熱點區域。但是,無線局域網覆蓋范圍較低,高速移動用戶頻繁的切換將導致通信服務質量下降。WiMAX具有較大的覆蓋面積,高速移動切換頻率低,適合高速移動的用戶需求。因此,結合WiMAX和WLAN可滿足高速移動、高數據傳輸的需求[1]。目前,IETF RFC3375[2]定義的移動IP在網絡層實現了移動用戶的異構網絡切換,但在切換中將導致時延大、丟包等引起移動用戶可察覺的服務質量的降低,甚至移動用戶服務的中斷。IETF僅僅考慮了網絡層的延遲,并未有效利用底層的信息。因此,筆者采用IEEE802.21工作組提議的介質獨立切換 (Media Independent Handover,MIH)服務,屏蔽不同MAC層的差異,實現異構網絡的快速、平滑、無縫切換。

2 MIH介質獨立切換

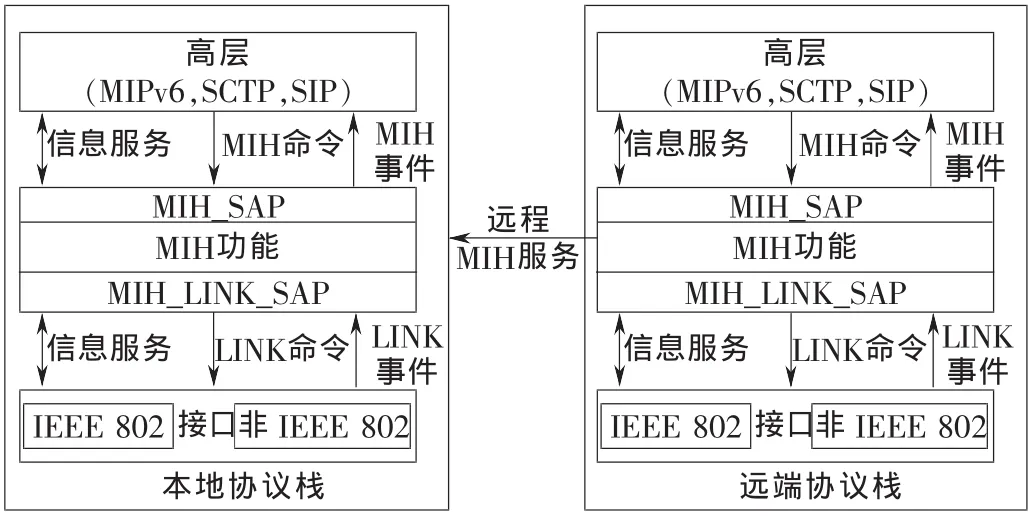

IEEE 802.21工作組提議在第2,3層之間定義介質獨立切換(MIH)子層,屏蔽不同MAC層的差異,實現IEEE 802和非IEEE 802異構網絡的快速、平滑、無縫切換。其次,MIH定義了新的鏈路層服務訪問點(SAP)為鏈路層提供統一接口,獨立于特定的接入技術。再者,MIH定義了一組為高層提供切換的輔助功能,增強了切換執行[3]。MIH功能通過服務訪問點SAP提供3種類型的服務:介質獨立事件服務 (MIES),介質獨立命令服務(MICS)和介質獨立信息服務(MIIS)。MIH參考模型如圖1所示。

圖1 MIH參考模型

MIES負責檢測和報道本地接口和遠程接口的事件,提供了底層到高層單向服務。這些事件表示物理層和鏈路層的特征、狀態可能發生的變化以及預測即將到來的改變。MIES事件服務劃分為2種:LINK事件,在鏈路層內產生接收于MIH功能 (MIHF);MIH事件,MIHF發起傳輸到上層MIH用戶。

MICS指參考模型的高層向低層發送的命令,主要用于高層管理和控制本地鏈路相關的切換操作,獲取最佳切換性能及推動最佳切換策略,以及支持詢問目標網絡的資源狀態。

MIIS提供異構鄰居網絡拓撲、網絡特征以及可用服務的信息,其目的是獲取移動節點感興趣區域的所有異構網絡信息,促進這些網絡之間的無縫切換[4]。

3 WLAN/WiMAX切換方案

IETF MIP為網絡層移動性管理協議,僅僅實現異構網絡的網絡層切換,對于影響無縫切換性能的網絡選擇和切換初始化并未包含于MIP協議。在IEEE 802.21協議中,本地MIHF和遠程MIHF交互消息可以有效得到鏈路標識、有效鏈路、鏈路質量、資源分配、網絡擁塞等多屬性值,更適合異構網絡多準則的網絡選擇;MIH事件服務可以有效指示鏈路質量,有效判斷是否啟動切換。此外,IETF MIPSHOP正在研究不同接入網絡之間MIH消息的傳輸優化MIP切換性能;IEEE 802.11u定義了新的MAC會聚功能,協同IEEE 802.21提供不同協議層之間的服務,IEEE 802.16g擴展服務接入點,將支持MIH相關的原語[1]。因此,筆者以WLAN與WiMAX之間的垂直切換為例,詳細描述MIH輔助MIP實現快速、平滑、無縫切換。移動節點MN能夠在第一時間從網絡接口獲取相關信息,移動節點發起、網絡輔助切換更適合異構網絡,因此切換類型選為移動節點發起、網絡輔助。其中,具有MIH功能的MN目前連接到WLAN網絡,候選網絡為WiMAX網絡;MIIS為介質獨立信息服務器,存儲候選網絡信息。基于MIH框架的WLAN/WiMAX切換流程如圖2所示,切換信息的描述具體如下:

1)MN最初連接到WLAN網絡,周期性監聽網絡端口。一旦MN接收到包含WiMAX接入點的信標時,詢問自身MIHF模塊周圍候選網絡的信息 (消息1),MN MIHF轉發詢問消息2到網絡運營商(或第三方網絡)的介質獨立信息服務器MIIS。這些詢問候選網絡信息以消息3和4返回移動節點,包括網絡接口、網絡性能、網絡經濟成本、安全性等信息。

2)當移動節點L2預測到連接即將斷開時發送消息5和消息6,指示在一段時間間隔內鏈路斷開。此消息包含預測鏈路斷開的時間間隔以及鏈路下降的原因。MN掃描候選網絡狀態,發現WiMAX候選網絡,獲取候選網絡 DL_MAP,UL_MAP,DCD,UCD 參數。

3)MN L3使用消息7詢問MIHF切換發起的候選網絡資源,MIHF通過消息8到服務WLAN網絡確定候選網絡有效資源狀態,服務網絡與候選網絡交互確定可用資源信息。消息8包含最小QoS資源需求、候選鏈路列表。消息9和10作為MN的響應信息,包含依次排序的首選候選網絡列表。

4)在獲得候選網絡信息后,移動節點依據候選網絡有效資源、用戶喜好、成本等判決準則選擇最佳的候選網絡。移動節點切換到WiMAX接口,建立與WiMAX網絡的新L2連接。消息11和12指示新鏈路可用,移動節點向WiMAX網絡進行MIP注冊、綁定更新、重定向IP信息流。

5)當切換在高層完成時,MN L3發送切換完成消息到MIHF,MIHF轉發至候選網絡指示切換的完成 (消息13和14)。消息15和16釋放WLAN網絡中為MN分配的資源及移動節點相應的通信端口。消息17和18通知MN此次切換過程完成[4-5]。

圖2 基于MIH框架的WLAN/WiMAX切換流程

4 切換性能分析

4.1 仿真場景

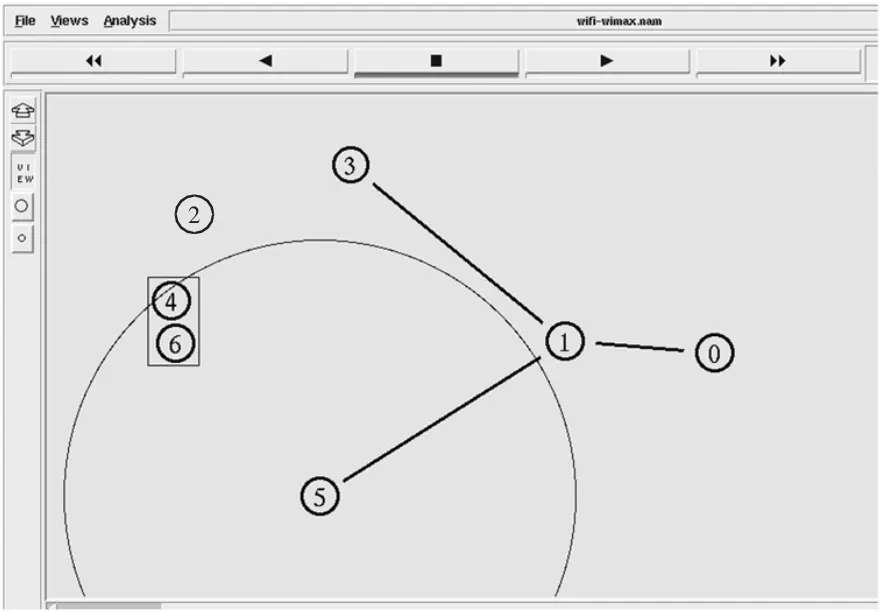

采用了NIST提供的移動性協議模塊,此模塊引入了MIH功能能夠提供異構網絡的垂直切換仿真。仿真場景如圖3所示。其中,表示發送端,①表示路由器,③表示WLAN接入點,⑤表示WiMAX基站;②表示多接口移動節點,包含WLAN接口(節點④)和WiMAX接口(節點⑤)。和①、①和③、①和⑤為有線連接,③和④、⑤和⑥為無線連接。節點以0.1 s時間間隔發送分組大小為1 240 byte的固定比特速率CBR流量。在仿真時間5~60 s期間,移動節點以1 m/s速度由WLAN覆蓋區移入WiMAX區域。在5 s時,分組傳輸方向為①,②,③,④。在52.328 145 708 s時,移動節點切換到WiMAX網絡,分組傳輸方向為,①,⑤,⑥。

圖3 WLAN/WiMAX切換仿真場景

4.2 切換時延和丟包分析

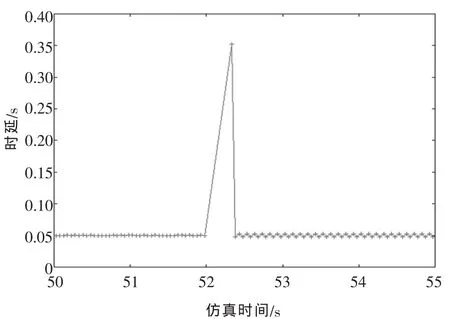

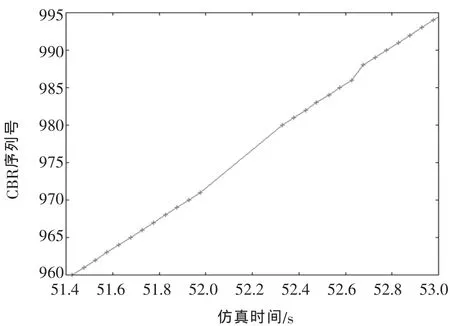

定義接收時延為移動節點接收第N組與第(N+1)組所耗時間,發生切換時產生的接收時延為切換時延。表1為移動節點接收分組一覽表,分析表中數據計算異構網絡切換時延和丟包率。由表可知,在52.328 145 708 s時刻發生切換,切換前節點③發送節點④接收,切換后節點⑤發送節點⑥接收,驗證了MN從WLAN網絡切換到WiMAX網絡。從表中事件產生時間得知,在WLAN網絡中接收時延為0.049 s與WiMAX接收時延0.048 s大致相等,傳輸環境不同可能上下稍有浮動。切換時延為節點⑥接收時間與節點④接收時間之差,即52.328 369 462 s-51.976 468 509 s=0.351 900 953 s。由分組ID知,切換丟包為980-971=9個分組。

分析NS-2生成的trace文件,使用gnuplot畫圖工具直觀地觀察仿真過程基于MIH的接收時延(如圖4所示)和MN接收的CBR序列號(如圖5所示)分別與仿真時間的關系,圖中實心點為接收的分組。在圖4和圖5中,切換前后網絡處于正常狀態,接收時延和接收分組比較穩定,僅在切換時刻接收時延急劇增加、接收分組丟失。這是因為切換時發生鏈路交換、IP連通性重新建立和位置更新。其中,鏈路交換為L2斷開和重連接,IP連通性主要為移動檢測、IP地址配置和地址沖突檢測,位置更新為IP地址綁定更新、完成綁定更新直到接收到第一個分組[6-7]。

表1 移動節點接收分組一覽表

圖4 基于MIH的接收時延

圖5 MN接收的CBR序列號

5 小結

下一代無線網絡將是異構IP網絡,而異構網絡的切換管理將是研究的重中之重。因此,筆者在2,3層之間引入了MIH功能屏蔽不同MAC層技術帶來的差異,結合MIPv6實現WLAN/WiMAX異構網絡的垂直切換。NS-2引入NIST提供的移動性協議模塊,有效地驗證了基于MIH的WLAN/WiMAX異構網絡切換的可用性,并分析了切換產生的時延和丟包率。但是,從分析結果來看無法滿足異構網絡的快速、平滑的無縫切換,需要進一步縮短切換時每個步驟產生的時延,優化切換性能。另一方面,結合MIH與FMIPv6驗證異構接入網絡(如UMTS,CDMA2000,WLAN,WiMAX)垂直切換性能將是未來研究的方向。此外,異構網絡切換的多屬性切換判決準則、乒乓效應、切換信令開銷、不同接入網絡之間QoS映射等,也是未來切換管理研究對象。

[1]PONTES A,SILVA D P,JAILTON J.Handover management in integrated WLAN and mobile WiMAX networks[J].IEEE Wireless Commun.,2008,15(5):86-95.

[2]IETF RFC 3774,Mobility support in IPv6[S].2004.

[3]OLIVE A D,BANCHS A,SOTO I.An overview of IEEE 802.21:media-independent handover services[J].IEEE Wireless Commun.,2008,15(4):96-103.

[4]IEEE Std 802.21-2008,IEEE standard for local and metropolitan area networks-part 21:media independent handover services[S].2009.

[5]LAMPROPOULOS G,SALKINTZIS A K,PASSAS N.Media-independent handover for seamless service provision in heterogeneous networks[J].IEEE Commun.,2008,46(1):64-71.

[6]MAKAYA C,PIERRE S.An analytical framework for performance evaluation of IPv6-based mobility management protocols[J]. IEEE Trans.Wireless Commun.,2008,7(3):972-983.

[7]方路平,劉世華,陳盼,等.NS-2網絡模擬基礎與應用[M].北京:國防工業出版社,2008.