急診EICU患者72例無縫隙護理模式的臨床療效

凌怡

(首都醫科大學附屬北京同仁醫院急診科 北京 100730)

護理是臨床工作的重要組成部分,患者從就診到入院、出院,要經過多個護理環節,需要多個群體共同參入完成。多環節、多群體的相互影響容易造成質量縫隙。因此,不應使護理質量管理局限在臨床護理質量管理范圍內,更不應該僅是執行醫囑的技術質量管理[1]。為探索無縫隙護理模式在我院急診室應用的可能性,急診EICU于2009年6月至2010年6月應用無縫隙護理模式護理重癥患者72例,取得較好的護理效果,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

2009年6月至2010年9月所有EICU患者均應用無縫隙護理模式進行護理,將這部分患者作為實驗組,同時選取2008年5月至2009年5月EICU實施傳統護理模式的患者作為對照組,病種不限。

1.2 無縫隙護理實施方法

1.2.1 人員配備 我院EICU有常規病床7張,配備注冊護士17人,下有實習護士25人,根據病床和病種,設立5個護理責任小組,每組設責任護士2名,護士4~6名,管理2~3張病床。病區護士長協調各責任小組并負責全面工作。

1.2.2 入院前準備 在EICU接到重癥患者需要入院治療的信息后,責任護士到急診室評估患者病情,觀測生命體征,檢查各管路是否通暢,是否進行了止血、氣管插管、胸外心臟按壓、人工呼吸等操作,是否適合轉送至病房等[2]。同時向病人及家屬告知轉入EICU的必要性和意外風險,經濟花費,探視制度等。小組中其他人員根據病種準備搶救必須的藥物、器械與設備。

1.2.3 院內工作 入住EICU病房后,迅速評估病情,制定相應護理計劃和措施。救治小組每人各有分工,2人專門負責觀察記錄患者生命體征的變化和出入液體量的管理,3人負責各項護理。患者進行檢查和治療需要離開病房時,有專人陪同,備專用便攜式設備。每班次確保該救治小組2~3人在崗。每天下班前對該患者的護理進行回顧性總結,找到薄弱和不足點,對之進行改正。

1.2.4 密切觀察,真實記錄 EICU患者病情危重,隨時可能發生病情變化。因此,要求護理人員密切觀察,做到預見性護理。在搶救記錄中,真實記錄時間、病人表現癥狀、搶救措施及效果。

1.2.5 心理護理 急診患者多數為急性發病,病情重。對于各種治療和檢查,患者及家屬存在各種顧慮,應向患者講解治療和檢查的方法及必要性,及時了解患者的心理需求,使其以最佳的心理狀態配合檢查和治療。

1.3 觀察方法

使用統一表格記錄入選患者的性別、年齡、病種、APECHA II評分、病程以及接受何種護理。采用問卷方式了解護理滿意度。調查問卷在患者出院當天完成。

1.4 倫理學考慮

本研究已經通過我院的倫理委員會的認可,并遵循《赫爾辛基宣言》。研究人員向每一位入組的患者詳細解釋本研究的目的,并簽署知情同意書。

1.5 統計學方法

連續變量采用均值±標準差表示,連續變量經過正態性檢驗,結果都不滿足正態分布,故2組均數的比較采用wilcoxon秩和檢驗(非參方法檢驗);分類變量以數值和百分率表示,2組間比較采用卡方檢驗。所有數據經SPSS 11.0統計軟件進行統計學處理。P<0.05有統計學意義。

2 結果

2.1 患者的基本特征

2組患者的性別、年齡、病種、APECHA II評分、病程等方面比較無顯著性差異,具有可比性(表1)。

表1 2組患者在性別、年齡、病種、APECHA II評分、病程等方面比較(±s)

表1 2組患者在性別、年齡、病種、APECHA II評分、病程等方面比較(±s)

?

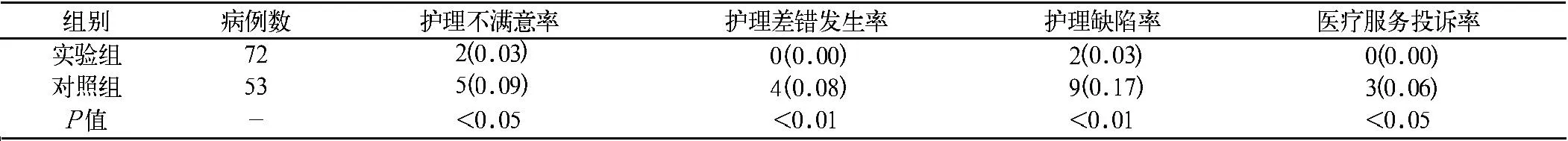

表2 2組患者護理質量的比較[例(%)]

2.2 2組患者護理質量的比較

量表調查顯示:采用無縫隙護理組的護理不滿意率、護理差錯發生率、護理缺陷率以及醫療服務投訴率明顯低于正常對照組,有統計學意義(表2)。

3 討論

無縫隙護理模式系美國佛羅里達州的湖地醫療中心于1989年推出,其核心思想在于整個護理過程中始終教育和引導全體護士樹立以患者健康為中心,一切工作始終圍繞著患者服務的觀念,充分體現護理工作的連續性,最大程度的保證患者安全[3~4]。目前無縫隙護理已經在國內外大的醫療中心得以廣泛應用并取得了良好的效果。護理質量和病人的滿意度明顯提高,醫院的社會和經濟效益得到改善[3~5]。我們借鑒國內外無縫隙護理模式的經驗,采用無縫隙護理模式護理EICU重癥患者72例,取得了良好的臨床效果,在實施過程中我們注意到以下問題。(1)制定相關的規章制度并嚴格執行。我們根據EICU護理工作的特點,制定了EICU護理人員工作條例、危重癥患者護理質量考核標準、急救護理質量考核標準、無縫隙質量量化考核標準等,使護理質量管理呈現出凡事有人負責、有章可循、有據可查的科學管理模式。(2)建立和完善質量控制網絡,由護理部、科護士長和病區護士長及護理骨干組成的三級質控網絡,采用定期與不定期、常規檢查與隨機督導相結合的方式,結合護理工作內容編制了患者對護理工作滿意度調查表,向患者進行問卷調查,實施患者對護理服務評價,使護理工作始終處于受控狀態。(3)注重醫護配合,定期邀請臨床醫師座談,就護理工作中出現的問題進行商討并加以改進[6]。總之,我們采用無縫隙護理取得了良好的效果,護理不滿意率,護理差錯發生率、護理缺陷率以及醫療糾紛的發生率較傳統護理對照組有明顯的改善。改變了以前護理只重視條塊管理而帶來的諸多問題,避免了護理質量縫隙的發生。無縫隙護理是一種新型的科學護理模式,值得臨床進一步推廣應用。

[1]潘紹山,孫方敏,黃始振.現代護理管理學[M].北京:科學技術文獻出版社,2000:201~212.

[2]李琦慈.院內病人轉送的安全護理[J].南方護理學報,2000,10(4):36~37.

[3]張勝芝,馮曉敏,葉寶霞,等.實施護理質量無縫隙管理的體會[J].現代護理,2007,11:3241~3242.

[4]韓永菊.1768例住院患者無縫隙護理效果分析[J].廣西醫藥,2007,29:127~128.

[5]冉俐.以病人為中心、實施人性化護理服務[J].現代醫藥衛生,2006,22(4):617~618.

[6]劉均娥.急癥護理學[M].北京:北京醫科大學,中國協和醫科大學聯合出版社,2000:6.