潘一礦11317工作面自然發火綜合防治技術實踐

趙紹杰,楊 偉

(1.淮南礦業集團潘一礦,安徽 淮南 232001,2 勘探工程處潘一東項目部,安徽 淮南 232001)

潘一礦11317工作面自然發火綜合防治技術實踐

趙紹杰1,楊 偉2

(1.淮南礦業集團潘一礦,安徽 淮南 232001,2 勘探工程處潘一東項目部,安徽 淮南 232001)

以潘一礦11317綜采工作面為研究對象,較為全面地分析了11317工作面初采時CO上升的原因,同時根據礦井實際情況,采取上隅角埋管灌漿、工作面鉆孔注漿及采空區注氮等切實有效的防治措施,以較小的投入達到了礦井防滅火的目的,取得了可觀的經濟效益,為嚴重自燃煤層綜采工作面防治自然發火提供了參考依據。

自然發火;鉆孔;綜合防治

DO I:10.3969/j.issn.1671-4733.2010.02.10

一 概述

11317工作面是潘一礦B組煤首采面,也是B組煤上保護層開采面,位于該礦東一采區一水平,該面西鄰8-6煤上山,東鄰F5逆斷層,南北方均為7-1煤未采塊段,正上方為11318工作面;工作面標高-444~-540m,煤層傾角平均23°,走向長833m,傾斜寬200m,面積16.66×104m2,煤層平均厚2.3m,可采儲量38.8萬t。煤層具有爆炸危險性和自然發火性,爆炸指數37%~40%。

煤層瓦斯含量為6.73~9m3/t,采用走向長壁后退式綜合機械化采煤方法,全部垮落法管理頂板,采用皮帶機順槽進風,軌道順槽回風的U型通風方式通風;采用尾抽巷、上隅角埋管、底抽巷聯合抽采方式綜合治理該面瓦斯。

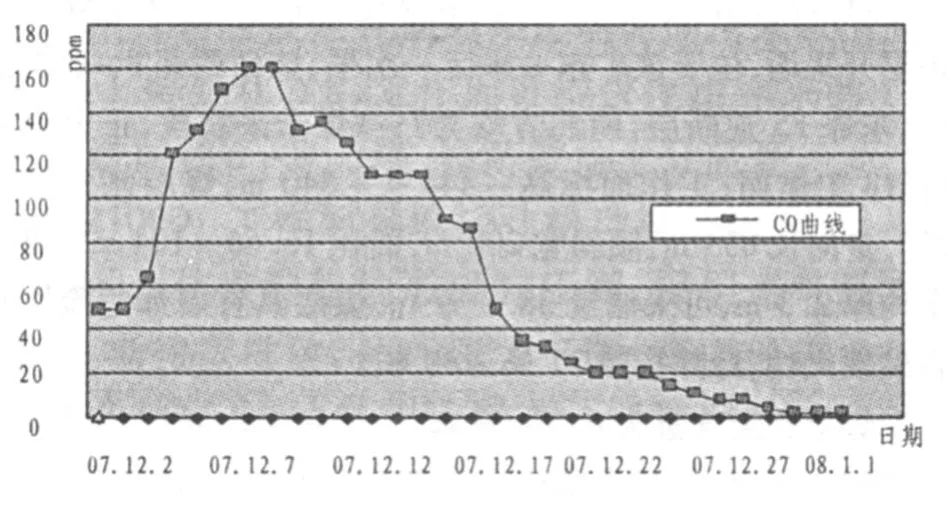

11317工作面于2007年11月5日進行回采,配風量1 806m3/min。2007年12月1日工作面上隅角抽采管內出現CO,濃度為5ppm并呈上升趨勢,出現CO后經過普查確認自然發火點位于距皮帶機順槽115m液壓支架后上方的采空區,該處CO濃度由2007年12月2日的50ppm急劇上升到12月8日的160ppm,已經嚴重影響到工作面的安全生產。

二 采空區CO成因分析

一是煤機與液壓支架不配套、工作面推進速度緩慢,頂煤回采率低,采空區遺煤較多并呈破碎狀態堆積,為自燃發火提供了物質條件。

二是7-1煤本身具有自燃傾向性,在常溫下有較強的氧化活性,由于礦井地溫較高,采空區遺煤在低溫下氧化放熱來不及散發,煤溫逐漸升高,產生一定量的CO,此時煤炭自燃過程由潛伏期轉為自熱期,采空區內CO主要來源于地溫下的低溫氧化。

三是該面采用后退式回采、折返式通風,使采空區形成小的并聯通風系統,同時因該面為8煤的保護層工作面,瓦斯涌出量較大,為解決工作面瓦斯問題,之前采取了進一步加大配風量、加強采空區抽采等措施,造成采空區漏風增大,是造成采空區遺煤自燃的主要原因。

三 綜合防治措施

1 注漿抑制

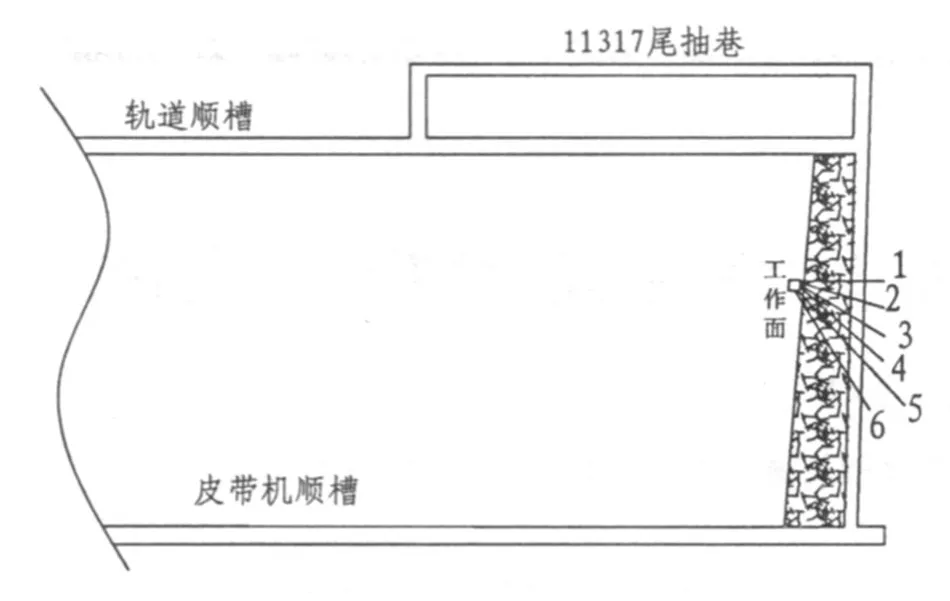

打鉆注漿。根據現場情況及發火點位置,在工作面距皮帶機順槽117m處做鉆場向液壓支架后采空區打鉆注漿,處理高溫點,鉆孔布置如圖1所示。

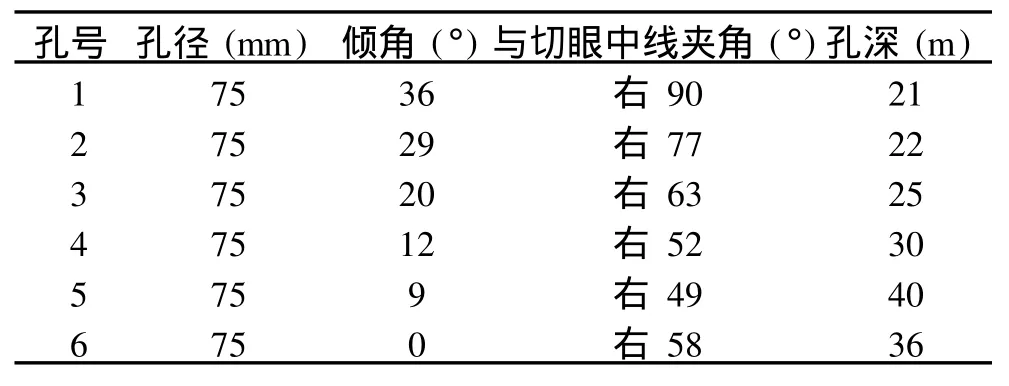

鉆孔采用ZY-650鉆機施工,孔徑為75mm,孔深14~40m之間,終孔位于煤層頂板上方10m,孔底間距7~10m,傾角+0°~+44°之間,孔內全程下Φ38mm的鋼管,鉆孔參數見表1。

表1 鉆孔施工參數表

圖1 11317工作面鉆孔布置圖

地面灌漿。利用現有的地面灌漿防滅火系統,用自動配比給粒器按比例往地面灌漿池出漿口添加XK2-PR稠化劑,通過灌漿管路運送到井下用漿地點,再壓注到火區。

2 采空區注氮

利用地面KYZD-800篩式注氮機對采空區進行連續性注氮,注氮量為64m3/min,以降低采空區氧含量,增加采空區內部壓力減少向采空區漏風量。

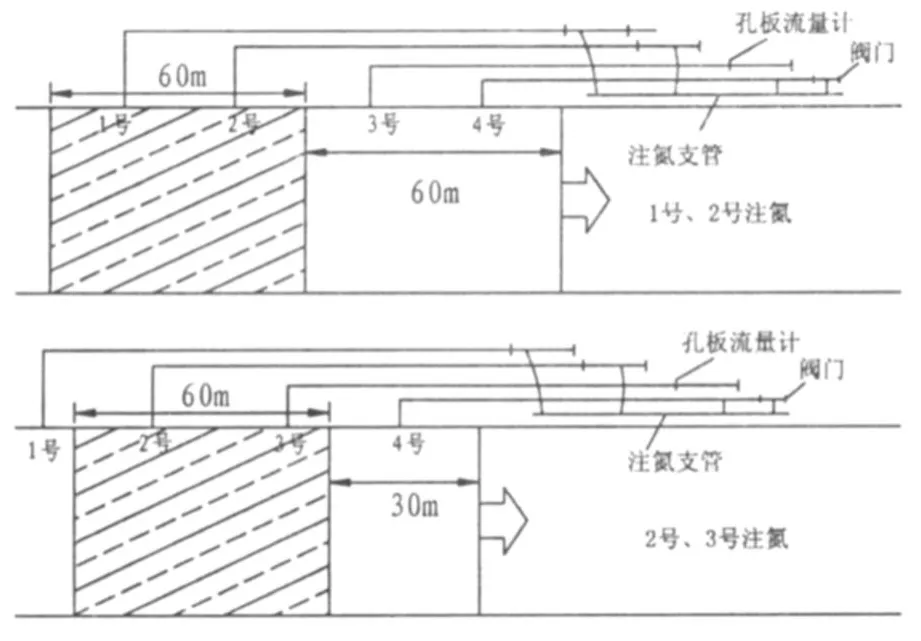

以往的埋管注氮方法是沿工作面進風順槽巷道下幫鋪一根注氮管路,管路上每隔一定距離留一個三通作為氮氣釋放口,氮氣釋放口在埋入采空區之前打開,以備注氮。這種注氮方法簡單易行,但無法對管路上的氮氣釋放口進行控制。注氮量只能按埋入采空區內的各釋放口的阻力大小自由分配,而不能集中注入到所需惰化的隱患位置。因此在該面回采前,礦在使用埋管注氮工藝時,對氮氣釋放口的控制作了研究,確定了“主管-分支管路注氮埋管”注氮工藝,即注氮支管預先由進風順槽埋入采空區,前端接連0.5m左右的堵頭花管,花管斜向上指向采空區,并用木垛加以保護,以免堵塞注氮口。每個氮氣釋放口均與一根注氮支管連接,氮氣釋放口進入采空區窒息帶不需注氮時,切斷該支管與注氮主管路的聯系。每個注氮支管與主管路之間用三通連接,若要考察每個支管的注氮量,還應安裝流量計。當工作面推過30m(即氮氣釋放口間距),埋入下一個注氮釋放口及支管,以此類推,其注氮管路布置如圖2所示。當一個氮氣釋放口進入窒息帶停止注氮時,其外部與主管路連接處的三通、控制閥、流量計及一段主管可回收。

3 減少工作面風量

11317綜采工作面風量是以正常回采期間瓦斯涌出量配給的,而防火需風量與防瓦斯需風量的要求正好相反,風量過大會使采空區漏風增大,影響采空區窒息及注氮效果,通過對CO變化情況的觀測最終將工作面的風量降為820m3/min。

4 停止抽采瓦斯

為避免抽采負壓對煤層和采空區的影響,減少采空區的漏風供氧,造成遺煤氧化生熱,對11317工作面的抽采系統進行停抽,處理自然發火隱患。

圖2 主管—分支管路注氮管路布置示意圖

四 結論

通過采取綜合防滅火措施。CO濃度明顯下降,如圖3所示。自然發火隱患得到消除,該面可繼續安全生產,避免了對工作面的封閉,創造了可觀的經濟效益,節約了國家的煤炭資源。

圖3 11317工作面CO變化曲線圖

采用鉆孔注漿能夠確保漿液直達高溫點,避免了以往插管因難以達到高溫點而影響漿液降溫隔絕效果。

依靠礦井已有系統,達到高效、安全、經濟防滅火的目的。以往使用的化學滅火材料一般昂貴且具毒性,對工作人員安全防護要求高,使用量大時會出現熏人事故。

防治自然發火工作貫穿于生產全過程,礦井防火方面必須做到:預測預報準確、措施及時有效、綜合治理,全力保障。

[1]李舒伶,任志玲.采場自然發火預測理論研究[M].北京:煤炭工業出版社.1998.

[2]許滿貴,徐精彩,文虎,等.煤礦內因火災防治技術研究現狀[J].西安科技學院學報,2001,21(1):4-8.

[3]管海燕,馮亨特倫.中國北方地區煤層自燃環境調查與研究[M].北京:煤炭工業出版社.1998.

[4]張國樞.通風安全學[M].徐州:中國礦業大學出版社,2004.

TD75+2

B

1671-4733(2010)02-0037-02

2010-06-05

趙紹杰(1982-),男,湖南張家界人,助理工程師,從事煤礦瓦斯治理工作,電話:13515541526。