法律文本的祛魅與解構*

——以一起行政個案為樣本

賈媛媛

(浙江大學光華法學院,浙江杭州 310008)

法律文本的祛魅與解構*

——以一起行政個案為樣本

賈媛媛

(浙江大學光華法學院,浙江杭州 310008)

在解構的思路中,立法式和判例式的法律文本處于語義開放性和不確定性的狀態。運用“批判”與“揭露”的解構策略對一起公報行政案例的法律適用推理過程進行邏輯拆卸時,發現該案在裁判思維上存在諸多有違邏輯學原理的思維缺陷。該案將復議機關作出的不予受理決定視作具體行政行為予以審查的審理模式不僅有違同一律,且在傳統理論框架下難以找到合理的制度依托。對案例的邏輯解構顯示,在復雜多樣、爭議不斷的社會現實中,法律制度處于當然的矛盾譜系之中,而法律文本作為制度的一種敘事載體,對其作出的任何終結判斷都隱藏著一種自我解構的可能。

解構;邏輯分析;丐辭;同一律;受案范圍

伴隨諸如語言學、哲學、文學等其他學科的解構思潮對法學語境的“侵入”,作為一種方法策略和議事動機的“解構”,向傳統法學提出了一種敘事方式上的全新挑戰。傳統法學通常認為,立法式和判例式的法律文本的意思是確定的,并以預設的各種前提為出發點建立法律論說。而法學解構則試圖通過肢解和拆卸傳統法學預設的種種邏輯進程,“揭露”其前提的各種矛盾、結論的任意性以及其依賴的模糊性的假定和隱蔽性的修辭詭計。在解構的思路中,立法式和判例式的法律文本處于語義開放性和不確定性的狀態,邏輯地協調同一體系中的要素、概念和觀念成為解構技術依賴的重要方法之一。無疑,解構策略與傳統各派法學的批判方式有著重要的區別。其中,語境化的具體問題具體分析的實用法學方法與傳統法學中普遍抽象的思考方式形成了極大的反差。為此,本文嘗試對傳統法學語境下的判例式法律文本作一種敘事解構,試圖為多元的法律生長探尋另一條路徑。

一、文本的提出和解構的進路

英國學者杜茲納等人指出,解構行動的任務,“就是解構法律文本中的邏輯中心”。1解構深層進路的一個方向則是“實用”,或稱“新實用主義”。而在新實用主義法學理論看來,所有法律具體問題都是“個案”的,解決問題的方式就要語境化,即“具體問題具體分析”。2為此,筆者選取行政訴訟個案中法官的裁判思維為邏輯解構對象,依循解構式法學理論中“法官決定一切”的“中心觀念”,運用“揭露”與“批判”的解構技術,采用從現象分析到懷疑結論得出的解構敘事方式,力圖真實描述裁判思維的邏輯進程,捕捉可能存在的矛盾、任意和模糊。

在樣本的選取上,本文選擇了“楊一民訴成都市人民政府其他行政糾紛案”,原因有二:一是從山西上訪民獲罪到上訪女“被精神病”,公眾的眼光再次被聚焦到信訪,在“維穩”的背景下,大家似乎都對信訪“有話要說”,其中司法的話語權無疑是最具權威的和終局性的;二是該案涉及信訪、復議與訴訟三種糾紛化解機制,值行政復議與行政訴訟面臨統一設計修正制度之際,個案的描述或許能為制度的修正提供一點素材。當然,個案問題的展現可能是零碎的、孤立的,但也是鮮活的,因為“法律的未來潛伏于個案中”3。更何況,“經驗研究的本質不是樣本量的大小,而是它的研究和分析的方法”。4“楊一民與成都市人民政府其他行政糾紛案”的案情簡述如下。5

楊一民原系成都市第五中學職工。2005年5月,楊一民認為該中學以對其作過“除名處理”為由,拒不給其安排工作、發放工資的行為嚴重侵犯其人身權、財產權,向成都市教育局提出申訴。該局于同年8月作出信訪回復,稱原成都市教育委員會(成都市教育局前身),已于1992年作出《對成都市第五中學〈關于對我校職工楊一民作除名處理的報告〉的批復》,該批復符合法律規定。楊一民不服,于2005年9月向成都市政府提出行政復議申請。成都市政府認為楊一民的復議申請不符合行政復議的受理條件,作出不予受理決定。楊一民遂向成都市中級人民法院提起行政訴訟,請求撤銷成都市政府作出的不予受理決定。成都市中級人民法院在審理中依職權調取了成都市第五中學作出的《關于對我校職工楊一民作除名處理的報告》和《對成都市第五中學〈關于對我校職工楊一民作除名處理的報告〉的批復》兩份證據。該院一審認為:《行政復議法》第六條并未明確將行政機關駁回當事人對行政行為提起申訴的重復處理行為列入行政復議的受理范圍,成都市教育局作出的信訪答復,對原告楊一民的現實權利義務狀態并未產生新的影響,亦未改變原有的行政法律關系,屬于行政機關駁回當事人對具體行政行為提起申訴的重復處理行為,不屬于行政復議的受理范圍。據此,一審法院根據《行政訴訟法》第五十四條第 (一)項的規定,判決維持被告成都市政府作出的行政復議不予受理決定。四川省高級人民法院二審認為:一審法院依職權調取的證據不能作為本案的定案依據。成都市政府作出該不予受理決定的程序合法。上訴人楊一民申請行政復議的事項,是成都市教育局辦公室針對楊一民的申訴作出的信訪答復,該信訪答復并沒有對楊一民的權利義務產生新的法律效果,屬于行政機關對當事人不服具體行政行為提出申訴的重復處理行為,不是《行政復議法》所規定的可以申請行政復議的具體行政行為。據此,四川省高級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第(一)項之規定,判決駁回上訴,維持原判。

盡管新《信訪條例》已施行五周年,并且2005年12月最高人民法院對信訪事項的處理是否可訴問題作出了答復,6但理論和實踐中對于如何界定行政信訪的法律性質及如何救濟公民的此項憲法上的“申訴”權利的討論卻并未停止。最高人民法院選取楊一民訴成都市政府其他行政糾紛案作為此類信訪爭議典型案件予以公布,或許本身即意味著此類案件處理的復雜性和分歧性。而這恰恰暗合了解構策略的啟用動力之一——法律實踐的困惑。

在訴訟中,一、二審法院均將該案的訴爭焦點集中為:信訪答復是否屬行政重復處理行為,由此引發的爭議是否屬于行政復議受理范圍。然而,分歧似乎卻并不止于此。沿著法官的論證思維,將目光穿梭于“事實”與“規范”之間時,筆者發現法官在論證成都市教育局作出的信訪答復不屬行政復議受理范圍的結論時,隱含了這樣一個前提性命題:“駁回當事人對行政行為提起申訴的重復處理行為”不屬行政復議的受理范圍。然而,“駁回當事人對行政行為提起申訴的重復處理行為”的表述卻并非出于《行政復議法》,而是來源于《最高人民法院關于執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》(以下簡稱《若干解釋》)第一條第二款第(五)項的規定。疑問由此接踵而來:在從規范到結論的論證途中,復議與訴訟在關于受案范圍的規定上果真已親密到“不分你我”了嗎?二者在實景中的銜接關系究竟如何?這樣的論證思維在邏輯視角下又是否具備妥當性呢?

張揚語義的開放性和不確定性是法學解構運動所依賴的重要方法之一,瓦解拆卸傳統法學理論中預先假定的基本概念和規則,有助于我們開啟解構觀察的一個基礎視角。

二、規則解構的細節譜系

規則文本與實踐方法往往存在一個有趣的自我解構現象:一方面,規則中比較絕對的斷語論述隨處可見;另一方面,探索性的方法與此相伴或成為前提基礎,結果則是后者在支持前者的同時,也在瓦解前者。作為對規則文本的解構起點,我們不妨從復議與訴訟受案范圍之間的邏輯關系出發,探尋楊一民案中規則與方法的解構路徑。

(一)復議與訴訟受案范圍之間的邏輯關系

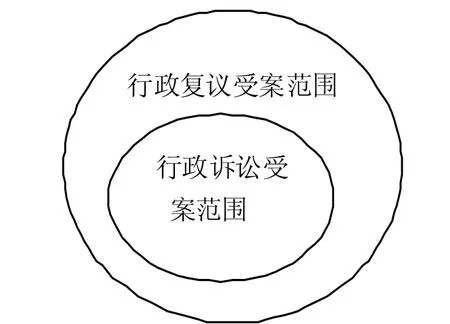

從立法技術上看,《行政復議法》和《行政訴訟法》對受案范圍的規定均采用了例示規定方法,即“利用適當的例示后,再予概括的方法”。7《行政復議法》第六條在例示了十項規定后,第十一項概括性地將受案范圍規定為公民、法人或其他組織“認為行政機關的其他具體行政行為侵犯其合法權益”。《行政訴訟法》第十一條第八項亦被視為在例示了七項受理的案件類型后的一條概括性規定:公民、法人或其他組織“認為行政機關侵犯其他人身權、財產權的”。就概念的外延而言,“合法權益”無疑廣于“人身權、財產權”。8“合法權益在行政法上并不僅僅表現為人身權和財產權,它還有其他權益表現形式”。9也就是說,從權利保護范圍而言,行政復議受案范圍大于行政訴訟受案范圍;10從審查內容視之,結論也是一致的,理由在于:一是復議審查范圍涵蓋訴訟所不及的對具體行政行為合理性的審查部分及附帶審查的抽象行政行為;二是復議終局的存在使一部分糾紛無法進入訴訟的救濟程序。運用邏輯學中概念間的邏輯關系理論11論之,行政復議與行政訴訟受案范圍在概念之間外延的相容關系上,當屬包含關系12,可用圖形(圖一)描述如下。

(二)規則的開放結構與不確定性

立法制定的法律規則是通過語言文字的形式表現出來的。韋斯曼在《可證實性》一文中首次使用“開放性結構”一詞,他認為:“一個語詞的完全定義是不可能建構起來的,因為我們不可能消除無法預見因素的出現。因為,限制和界定新因素出現的觀念永無止境。”13反觀兩部法律在描述各自的受案范圍時,均使用了“認為”一詞,顯然這是一個明顯具有韋斯曼所稱的“開放結構”特征的語詞。在解構語言學上,其屬于描述性不確定概念,具有非常明顯的主觀性,在相當程度上取決于不同認知主體的主觀情況、客觀背景等多種因素。“汝非魚,焉知魚之樂”,以對相對人的主觀評價作為界定受案范圍的標準,無疑是對法官判斷力的挑戰。在這樣主觀任意性很強的狀態下提起結果難測的訴訟,風險可想而知。而當語詞的這種“開放結構”帶到規則之中時,規則便也具有了“開放結構”特征。質言之,兩部法律在受案范圍的規則設置時呈現出了“不確定而開放”的態勢。14

圖一

作為不確定概念的價值補充,具體列舉和類型化成為“不確定概念具體化”15的主要方式。1999年11月最高人民法院通過的《若干解釋》在對受案范圍進行排除列舉的同時,采用“對具有國家行政職權的機關和組織及其工作人員的行政行為不服”的概括表述方式,且不再出現“人身權、財產權”的限制性字眼。此舉被學者視為是“在法律解釋的外衣下,通過重新闡述立法原意,對《行政訴訟法》所作的一個重大修改”。16從應然的角度來看,只要相對人主觀上有這樣“被侵犯”的“不服”意識,無論是否實際侵犯,也無論該權益是否真正“合法”,其訴權當然獲得。人民法院唯有在受理并作實體審查后方可作出其權益是否遭受侵害的判斷。

此外,有學者也對《行政復議法》頒布后,《行政訴訟法》的受案范圍作了這樣的擴張解釋:通過《行政復議法》第六條第十一項的兜底規定,間接擴展了《行政訴訟法》的受案范圍,不能提起行政訴訟的具體行政行為,只有兩種,即(1)不能申請行政復議的兩類案件:一是“不服行政機關作出的行政處分或者其他人事處理決定的,依照有關法律、行政法規的規定提出申訴”;二是“不服行政機關對民事糾紛作出的調解或者其他處理,依法申請仲裁或者向人民法院提起訴訟”。(2)法律規定行政復議決定為最終裁決的案件。17

然而,法官在解釋時享有極大的自由裁量的權力。在楊案的判決中,法院之所以認為爭議不屬行政復議的受案范圍恰恰在于其認為行政復議法第六條的列舉中并未涵蓋楊案的爭議情形,“認為行政機關的其他具體行政行為侵犯其合法權益”的兜底式規定在現實中近乎形同虛設。實踐中,無論是行政復議機關還是人民法院都是在以對號入座式的“列舉性”謹慎思維對待案件的受理。可見,對法律規則的詳密期待似乎已成為法官思維的一種路徑依賴。

三、推理程式中的前提解構

對于法官的裁判思維而言,傳統的三段論邏輯推理無疑在技術層面為解構工作提供了一個方法意義上的工具。盡管三段論在實踐運用中會有僵化之嫌,但作為衡量思維有效性的工具,其仍是法律決定獲得合法性的一個有效依靠。

(一)丐辭

作為大前提,我們不難發現法律規范的推理是法律適用推理中的一個重要方面。只有在大前提正確的情況下,大前提與小前提的涵攝關系、結論的推理才能進行。然而,細讀判決,筆者卻發現楊案判決中的法律規范推理似有邏輯學上的“丐辭”18之嫌。

試以二審判決為例,該判決曰:“本案中,上訴人楊一民申請行政復議的事項,是成都市教育局辦公室針對楊一民的申訴作出的信訪答復,該信訪答復的內容僅是重申……文件規定,并沒有對楊一民的權利義務產生新的法律效果,屬于行政機關對當事人不服具體行政行為提出申訴的重復處理行為,因而不是行政復議法所規定的可以申請行政復議的具體行政行為。”由于“對當事人不服具體行政行為提出申訴的重復處理行為”是《若干解釋》對于不受理案件的排除規定,而非行政復議法的規定,所以法院上述結論的得出實際隱含了這樣一個前提:“不屬行政訴訟受案范圍即不屬行政復議法的受案范圍”。然而,這個被包含在前提中的隱性命題真假如何呢?未及細想,不自覺中“你若接受那丐求的前提,就不能不接受他的結論了”19的丐辭就出現了。

(二)證偽

為了論證該隱含命題的真偽,讓我們首先將目光返轉到規范的邏輯起點。《行政訴訟法》第三十七條規定:“對屬于人民法院受案范圍的行政案件,公民、法人或者其他組織可以先向上一級行政機關或者法律、法規規定的行政機關申請復議,對復議不服的,再向人民法院提起訴訟;也可以直接向人民法院提起訴訟。”此處的“可以”是規范詞,在對由其連接的訴訟和復議行為作為邏輯常項進行處理時,二者的行為后果相同,即均為“向人民法院提起訴訟”。

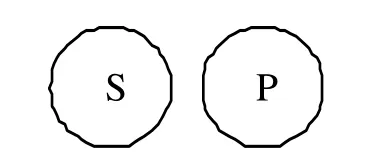

根據法律規范命題的邏輯推理原理,如果A命題經過邏輯推理變成B命題后,其行為后果相同,則可聲明A與B同值。20由此,不難從上述第三十七條的規范命題推出這樣一個同值的全稱肯定命題21:“凡是可以提起行政訴訟的案件均可提起行政復議。”然而,由這樣一個全稱肯定命題是否即能得出另一全稱否定命題22:“凡不能提起行政訴訟的案件亦均不可向行政機關提起行政復議”呢?將圖一與全稱否定命題對應的文恩圖形(圖二)對比來看,答案是顯而易見的:當行政訴訟與行政復議受案范圍的概念外延呈圖一的包容關系時,二者的全稱否定命題是不可能為真的。

圖二

可見,“不屬行政訴訟受案范圍即不屬行政復議受理范圍”實質上是一個假命題。楊一民案一、二審法官據之作為“演繹論證模式”中的大前提予以運用并得出的裁決結論有欠妥當。因為,大前提的真偽是三段論得以成立的基礎,也是司法裁判正確的前提。即便法院對于作為小前提的事實推理正確,即教育局對楊的信訪答復屬“對當事人不服具體行政行為提出申訴的重復處理行為”,其與前者的涵攝關系也無法真正建立。顯然,一個存在邏輯瑕疵的判決至少在形式正義上是難以令人信服的。因為,“從邏輯的角度看,司法裁判之所以存在可接受性,是因為裁判在邏輯上是有效的,如果法官的判決違背了邏輯思維規律,僅受法律而不受邏輯規則的約束是不可想象的”。23

四、敘事邏輯的瓦解與拆卸

在解構學者看來,法學的真正任務是描述“有關我們生活和世界的小范圍的、地方性的、開放的故事”,24法官適用法律的過程就是一個動態的直面個案將法律向判決轉化并宣示法律應有正義的過程。25學術理解的魅力即在于對敘事方式多元和開放的追求。避免單面、直線、“宏大”26的膚淺描述的深層解構進路便是通過對敘事邏輯的瓦解與拆卸,尋找“批判”與“揭露”。

(一)偷換概念

來看一審判決主文中的這樣一段文字:“成都市中級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(一)項的規定判決:維持被告成都市政府作出的成復不字(2005)第6號行政復議不予受理的決定。”眾所周知,《行政訴訟法》第五十四條第(一)項是針對具體行政行為的判決規定。不難看出,法院依據該條文判決即意味著將“不予受理”的行政復議決定視作了一個具體行政行為。然而,根據《行政訴訟法》的規定,復議機關卻只有在改變原具體行政行為或復議不作為時方作為被告接受司法審查。楊一民案中,成都市人民政府作為被告參加訴訟顯然不屬以上兩種情形,其只是作為一個可訴具體行政行為的作出機關而非復議機關的身份接受司法審查。在法律未對不予受理復議決定的可訴性問題作明確規定的情形下,學界對上述楊一民案的處理模式表現出了幾近一致的姿態,27最高人民法院更是以公告案例的形式使楊一民案成為“創設規則的判決”,28“不予受理復議決定以具體行政行為的形式接受司法審查”的規則似乎由此得以以指導性案例的方式“固化”。然而,當以解構的反思目光去回眸這一規則時,“祛魅”由此而生。

在以“行政復議機關作出的不予受理決定是一個可訴具體行政行為”的命題背景下,一個繞不過去的邏輯問題是難以消弭的。《行政訴訟法》第三十八條第二款和第三十九條分別規定:“申請人不服復議決定的,可以在收到復議決定書之日起15日內向人民法院提起訴訟”;“公民、法人或者其他組織直接向人民法院提起訴訟的,應當在知道作出具體行政行為之日起3個月內提出”。外在形式是實質內容的表現,復議決定與具體行政行為在起訴期限上的不同正是二者法律屬性涇渭分明的流露。行政復議作為對行政行為相對人的救濟途徑,其作出的決定是對行政行為的復審結果。二者法律屬性的差異當然決定了司法審查程序的不同。

或許也正是意識到了二者的區別,法院的判決書對于“行政復議機關作出的不予受理決定是一個可訴具體行政行為”的隱藏命題只字未提,但卻用審查具體行政行為的程序模式套用了一個對復議決定的審查。顯然通篇判決書所稱謂的“復議決定”實質與《行政訴訟法》中所特指的“復議決定”在語義內涵上已發生了變異,此“復議決定”已非彼“復議決定”的結果在邏輯學上便是有違形式邏輯的基本規律——同一律。29也就是說,當判決書中所使用的“復議決定”僅僅是一類諸如“行政處罰決定”的具體行政行為的類型“符號”時,其與救濟法中的“復議決定”概念已相去甚遠。在法學解構的視角下,這不僅是一種語詞蹤跡或標記上的“自我瓦解”,更是尼采所言的因果概念在邏輯和時間上的一種秩序顛倒。30

(二)一個追問

然而,問題并不止于“偷換概念”。在以復議機關為被告、不予受理決定為被訴具體行政行為的行政訴訟中,合法性審查的內容當是不予受理決定作出的“程序、權限、證據和法律適用”等問題。縱觀一、二審的判詞,不難看出,一審法院通篇審查的內容是楊一民申請復議事項是否屬行政復議受案范圍。此時法院實質審查的是不予受理決定作出的合理性問題——“正確”與否,而非“合法”與否。正是在這個合理性追問的驅使下,其不惜越俎代庖地主動收集證據。在“行政復議機關作出的不予受理決定是一個可訴具體行政行為”的隱形衣下,法院不得不變換著司法裁判和行政復審機關的不同角色。換言之,法院在程序上將成都市人民政府視作不予受理復議決定這個具體行政行為的作出機關列為被告,但審查過程中卻又將之視為行政復議機關,審查其復議決定作出的合理性。在同一時間和同一關系中,法院的思維對象和概念無疑都是閃爍飄移的。二審法院似乎對此問題“若有所悟”,在判決說理中增加了對復議程序合法性的論述,并否定了一審法院主動收集證據的有效性,但在思維路徑上仍是一審的延續。

顯然,不在一個語境中使用同一概念、考量同一對象,思維過程之邏輯有效性是難以保證的。而邏輯有效卻始終是司法裁判有效性存在的基礎。“判決文書的法律論證乃是建構判決的正當性和合理性的內在要求。”31論證是否具有說服力,不僅取決于命題集的真偽,更取決于論證思維的有效性。對于一個不符合證明邏輯規則的判決,其可接受性無疑是會遭受質疑的。

此外,依《行政訴訟法》的規定,除復議前置、復議終局、徑行起訴外,行政復議與行政訴訟受理銜接的一般模式為自由選擇模式,即行政相對人不服行政機關的具體行政行為可以申請行政復議,也可以直接向人民法院提起訴訟。然而,當“行政復議機關作出的不予受理決定是一個可訴具體行政行為”成立時,該具體行政行為實質是無法獲得復議救濟的。因為,再給予復議決定一個行政復審程序,這在理論和實踐上顯然都是無法成立的。于是,實踐中“不予受理的復議決定”悄悄成為了又一個游離于復議范圍外的行政行為。

五、結 語

法律文本作為制度的一種敘事載體,處于當然的矛盾譜系之中。盡管法律適用者常用各種隱喻展開文本的敘述,以暗含的假設前提作為自己“意志決定”的合法性與正當性的表面依據,但在濃烈“批判與揭露”色彩的法律解構中,文本的開放性是不容置疑的。在傳統法學理論發現一致的地方,解構策略的法學觀念卻在運用不同的工具尋找可能的矛盾。這些法學理論和法律制度,經過解構方法的剖解和分析,不是也不應該是普適的“大寫的”,不是也不應該是絕對“客觀中立”的,它們終究是具體歷史條件下的語境產物。話語的“霸權”以及合法性有時僅僅源自知識之外的權力關系。正如對于一個裝有一半水的玻璃杯子,我們既可以將之視為一個裝有一半水的玻璃杯子,也可以認為是半個空瓶子。不能斷然主張其中之一才是唯一的正解。即使對于頗具“指導意義”的公報案例而言,任何終結的判斷也都隱藏著一種自我解構的可能。或許,這是一個不容回避的結論。

“批判”并非解構的終結,“祛魅”只是解構的一個開端,“重建”方為一個終極的理想。

注:

1Costas Douzinas.Ronnie Warrington and Shaun McVeigh Posmodern Jurisprudence:the law of the text in the texts of law,New York:Rout ledge,1991.p.27.

2劉星:《語境中的法學與法律——民主的一個敘事立場》,法律出版社2001年版,第174頁。

3何海波:《實質法治》,法律出版社2009年版,第126頁。

4陳瑞華:《論法學研究方法》,北京大學出版社2009年版,第26頁。

5具體案情詳見《楊一民訴成都市政府其他行政糾紛案》,《最高人民法院公報》2007年第1期。

6參見最高人民法院立案庭作出的答復((2005)行立他字第4號)意見。

7黃茂榮:《法學方法與現代民法》,法律出版社2007年版,第191頁。

8關于合法權益內涵與外延的界定,參見沈巋:《公法性變遷與合法性》,法律出版社2010年版,第191頁-197頁。9章劍生:《現代行政法基本理論》,法律出版社2009年版,第532頁。

10關于行政復議與行政訴訟受案范圍的大小比較問題,參見胡建淼:《行政法學》,法律出版社2003年版,第539頁。

11邏輯學中概念間的相容關系分為同一關系、包含關系和交叉關系。外延完全相同的兩個或多個概念之間的關系叫同一關系。當一個概念的部分外延是另一個概念外延的全部時,二者間的關系叫包含關系;當一個概念的部分外延只與另一個概念的部分重合時,二者關系為交叉關系。

12參見張綿厘:《實用邏輯教程》,中國人民大學出版社2007年版,第20頁。

13Waisman,Verif iabil it轉引自Brian Bix:Law,Language and Legal Determinacy.Oxford:Clarendon Press,1993.p.11.

14黃茂榮:《法學方法與現代民法》,法律出版社2007年版,第381頁。

15不確定概念的具體化是指通過法律解釋的過程,使不確定概念的內涵和外延得以明晰,從而能夠作為裁判依據,適用于具體個案。參見王利明《法律解釋學導論——以民法為視角》,法律出版社2009年版,第420頁-425頁。

16何海波:《實質法治》,法律出版社2009年版,第108頁。

17喜子:《反思與重構:完善行政訴訟受案范圍的訴權視角》,《中國法學》2004年第1期。

18胡適在《評論近人考據〈老子〉年代的方法》一文中將丐辭解釋為:“在論理學上,往往有人把尚待證明的結論預先包含在前提之中,只要你承認了那前提,你自然不能不承認那結論了:這種論證叫做丐辭。”

19止庵專欄:《談丐辭》,《南方周末》2010年3月4日,第E25版。

20康巧茹:《法律規范命題推理的哲學淵源》,載《法律邏輯研究》,法律出版社2005年版,第112頁。

21全稱肯定命題,是反映某類的每一個對象都具有某種性質的命題。形式是:所有S都是P。參見《普通邏輯》,上海人民出版社1993年版,第154頁。

22全稱否定命題,是反映某類的每一個對象都不具有某種性質的命題。形式是:所有S都不是P。參見《普通邏輯》,上海人民出版社1993年版,第154頁。

23金峻:《論司法邏輯推理的前提》,《法制與經濟》2009年第9期。

24Costas Douzinas.Ronnie War rington and Shaun McVeigh Posmodern Jurisprudence:the law of the text in the texts of law,New York:Rout ledge,1991.p.ⅹ.

25鄧劍光:《關于法律解釋“法律整體論”與“超越論”的思辨——兼析中國法官法律適用中的角色定位》,《中南民族大學學報(人文社會科學版)》2009年第5期。

26此處的“宏大”是指在說明解釋所有現象或者絕大多數現象的“普遍性的一般理論”。

27參見蔡小雪:《行政復議與行政訴訟的銜接》,中國法制出版社2003年版,第27頁、第57頁。

28沈巋:《公法性變遷與合法性》,法律出版社2010年版,第170頁。

29同一律是指在同一思維過程中,必須在同一意義上使用概念和判斷,不能混淆不相同的概念和判斷。在內容上,同一律包括:思維對象的同一、概念的同一和判斷的同一。其中的概念同一,是指在同一個思維過程中,必須保持概念內容不變,原來在某種含義上使用某個概念,就應該始終按照這個含義使用這一概念,決不能隨便變換某一概念的含義,也不能把不同的概念加以混淆。違反這一要求所犯的邏輯錯誤叫“偷換概念”。

30劉星:《語境中的法學與法律——民主的一個敘事立場》,法律出版社2001年版,第160頁。

31葛洪義:《法律方法與法律思維》,中國政法大學出版社2005年版,第55頁。

(責任編輯:姚 魏)

DF3

A

1005-9512(2010)11-0079-08

賈媛媛,浙江大學光華法學院博士研究生,桂林電子科技大學法學院講師。

*本文系國家社會科學重大項目“學習實踐科學發展觀重大問題研究——以人為本與中國行政執法的人本分析”(課題編號:08&ZD001)子課題的階段性成果。