對農村醫療衛生服務網底的倫理困惑研究——基于北京市 H區的實地觀察分析*

王曉燕,呂兆豐,彭迎春,彭 煒

(首都醫科大學衛生管理與教育學院,首都衛生管理與政策研究基地,北京 100069)

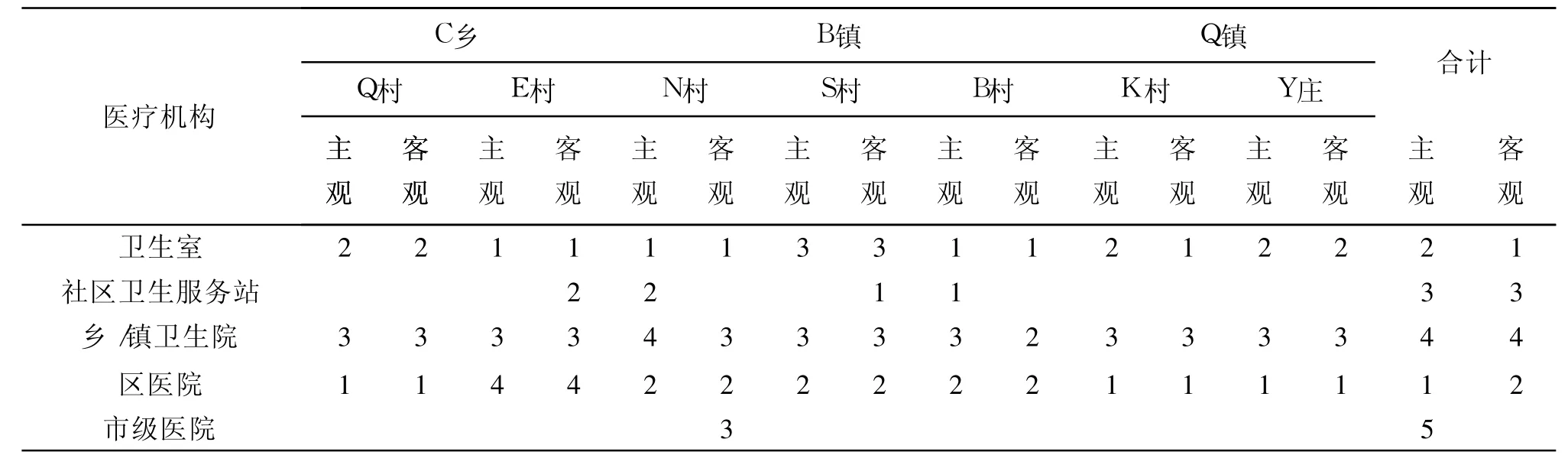

村醫與村民之間的道德關系是隨著村落的形成就產生的穩定而又信任的關系。實際上,在我國農村,歷史上一直有由村中有文化、懂醫道的人為村民行醫看病的習俗。雖然在社會的發展變化中,農民的醫療衛生需求也在發生著變化,但是,散落在農村鄉野之間的自然村落依然有著它與城市不同的特殊的需要與需求。在實地觀察和深入訪談中我們發現,村民無論主觀上還是客觀上都比較喜歡選擇村衛生室進行尋醫問藥(見表1)。從上表中可以看到,村民主觀上由于區醫院的技術水平較高將選擇村衛生室排在區醫院之后的第 2位,但是客觀上是把村衛生室排在第 1位而將區醫院排在第 2位。實際上,村民選擇醫療機構的原因順位是距離因素(86人次)、經濟因素(48人次)、技術因素(41人次),因此,村衛生室的便利和經濟成為村民的客觀首選。但是,在觀察和訪談中我們發現,幾十年為村民服務的村醫正在面臨新的道德困惑。近年來北京市衛生行政部門為提高農民的基本醫療和公共衛生的水平做了很大的努力,從 2002年開始試點2004年全面鋪開的在京郊推行的新型農村合作醫療,到 2009年已經實現了 100%的村覆蓋;農民參合率從2004年的 74.69%上升到 2009年的95.67%;新農合的籌資水平逐年上升,2010年人均籌資標準達到 520元;農民住院、門診補償率不斷提高(2009年農民住院補償 50%,門診補償30%);[1]2005年全面貫徹落實《北京市農村衛生機構標準化建設“1486”工程和傳染病接診室、專用門診、隔離留觀室及鄉鎮急救站建設》文件精神,對村衛生室進行標準化建設;2007年北京市衛生局等部門《關于建立健全鄉村醫生社會養老保險制度與基本待遇保障機制的意見》(京政辦發[2007]63號),[2]按照在崗鄉村醫生承擔的村級公共衛生和村級常見病防治兩項職能,采取“政府購買服務”的方式分別給予適當補助,每人每月補助 800元,以購買服務的方式讓村醫回歸衛生隊伍等等。可以說,這些關注民生的舉措更多的是讓醫療衛生的需方即農民享受到改革帶來的實惠,但對處于農村醫療衛生服務網底并進行服務的供方即村醫來說,目前正處于一種道德兩難的境地:一方面基于血緣地緣親情鄉情,不能對村民的醫療衛生需求視而不見,要盡心救治;另一方面由于村衛生室不在政府農村醫療衛生服務體系的體制內,所以進行的醫療服務不能納入新型農村合作醫療報銷范圍,每個月靠50%的非零差率藥品收入以及政府 800元的鄉醫補助來維持其生存。

表1 村民對醫療機構的主客觀選擇順位排列情況對比

1 公平和可及受到挑戰

要在農村實現這種公平與可及,不僅需要政府加大投入力度,對村衛生室的設備進行標準化配置,更需要有為村民提供基本醫療衛生服務的人。可目前在農村醫療衛生服務網底承擔農民健康“守門人”的村醫的現狀與農民日益增長的醫療衛生服務需求存在比較大的距離,使政府所倡導的“醫療衛生事業一定要體現公眾均等受益的原則”,[3]即公平和可及受到挑戰。

1.1 年老體衰的農民健康“守門人”

在觀察和訪談中我們發現,目前在 H區農村為廣大農民服務的村醫,絕大多數是上世紀六、七十年代的“赤腳醫生”。1999年《中華人民共和國執業醫師法》[4]要求行醫之人要取得執業醫師資格或者執業助理醫師資格。但是,我們觀察和訪談的 42位村醫至今都還沒有通過國家執業醫師資格考試。在 H區的觀察和訪談中我們發現,在 42名村醫中,年齡最小的 43歲,最大的 69歲,平均年齡為 56.88歲,其中 55歲以上(包括 55歲)的村醫有 27人,占被訪談村醫的 64.29%,有 39人(92.86%)是由當年的赤腳醫生轉為鄉村醫生的。也就是說,年老體衰是村醫的共同特點,后繼乏人是村醫的共同現實。目前政府給村醫每月 800元的鄉醫補助,這使得村醫難以全心全意在村中進行醫療衛生保健服務;另外,村衛生室的服務不在新型農村合作醫療報銷范圍之內,再加上要求村衛生室出售的藥品一半以上是零差率藥品,使村衛生室和村醫難以維持生計。可以說,村醫過去是由制度安排和鄉村親情鄉情網絡共同支撐起的責任,到目前就只剩下親情鄉情來支撐了。

1.2 執業水準偏低的農民健康“守門人”

在觀察和訪談中,我們發現隨著上世紀八十年代農村聯產承包責任制的實施,使村醫和村衛生室失去了所在村子集體經濟的支持,鄉村醫生(舊稱赤腳醫生)逐漸被邊緣化,處于體制外而自奔生路、自謀出路的尷尬境地,后繼乏人的現狀不僅使得村醫年齡結構日趨老化,而且受教育的程度也較低,基本上都在初中或高中層面上。在觀察和訪談中,盡管村民對村醫評價不錯,但對于“村醫平常能看的病”的問題,81.1%的被訪村民回答是頭疼腦熱等常見病,認為村醫什么病都能看的占 4.7%,但是還有 10.4%的被訪村民認為村醫什么病都看不了。另外,出于執業綜合素質、生存環境和對經濟效益的追求等諸多因素的影響,村醫在村里應該承擔的健康教育職能發揮的不甚理想。在觀察中,我們發現,由于近年來村民生活水平的快速提升,農民的健康也出現了新的問題。由于農民飲食偏咸、偏油,2008年,腦血管病、心臟病、惡性腫瘤已經排在 H區死因順位的前列。所以,有的放矢地對農民進行健康教育亟待加強。另外,近年來,在北京市衛生相關部門提出的全民建檔的號召影響下,在京郊農村普遍開展了為農民建立健康檔案的活動,這是一件大好事,但由于受村醫綜合素質的制約,健康檔案流于形式的恐怕不在少數。因此,提升村醫的執業水準是亟待解決的大問題。

2 待遇和境遇受到挑戰

在觀察和訪談中我們發現,在農村醫療衛生網底承擔健康“守門人”的,除了這些從小就生活在村落之中,與村民因有相同的血緣地緣而熟悉村民生活習慣、飲食習慣、行為習慣并為村民提供服務的村醫外,還有近幾年來在北京郊區出現的社區衛生服務站(簡稱社區站)的醫療衛生人員,他們與村醫承擔著相同的醫療衛生的義務與責任,但相同的使命不同的待遇和境遇使村醫的心理出現了不平衡。近年來,隨著“社區衛生服務”的概念作為舶來品被引入到鄉村,把“村落”與“社區”作為兩個概念使用。于是,北京目前在農村實際上有兩種衛生服務體系,原來的鄉/鎮衛生院下面是村衛生室;現在鄉/鎮衛生院又掛上了一個社區衛生服務中心的牌子,兩個牌子一套人馬,下面分別是村衛生室和按基本滿足平原地區和山區居民分別出行 20~30分鐘以內可及的距離在幾個村子的中間建立的社區站。實事求是地說,從政府的支持傾向上,是大力扶持社區站的建設的,但由于社區站一般設在幾個村子中間的村外,而且實行 8小時工作制,既不方便也不快捷的服務使社區站的功能發揮大打折扣;另外,社區站的高成本運營也使它成為一個“昂貴的游戲”。按北京市相關文件要求,農村地區社區衛生服務中心每 2000名服務人口要配備全科醫生、社區護士和預防保健人員各 1名,但是若保證社區站實行上午 9點至下午 9點每天 12小時每周 7天的工作時數,按照法定的每周 5天每天 8小時工作制,一個社區站要配備的人員數將翻倍,如此高的人力成本和目前大部分社區站門可羅雀的現狀的確令人深思。[5]在訪談中我們了解到,社區站的村醫與村衛生室的村醫“干的活一樣,工資不同,村衛生室的村醫是 9600元 /年,進站的村醫是 24000元 /年”。另外,由于社區站是社區衛生服務中心的派出機構,所以被納入新型農村合作醫療報銷范圍。而村醫除了每個月國家給的 800元補助外,就靠賣 50%的非零差率藥品作為收入的補充。因此,村醫都不同程度的反映“待遇低”,對與社區站的醫生職責相同但是待遇和境遇不同以及退休后每月 300元的養老金表示不滿,Q鎮K村的村醫表示,從醫德的角度看,我還會選擇醫生這個職業;但是從待遇的角度看,我就不想選了;在問及“對村衛生室的發展建議”時,提高村醫收入被排在了第 3位,這種心理的不平衡和從醫的風險感、壓力感都不能不影響村醫的執業行為。

3 信譽和信任受到挑戰

在社會經濟轉軌過程中,當村醫們在失去原有的經濟保障(集體經濟后盾)而要背負生存壓力的時候,村落中由血緣地緣建構的以親情鄉情為基礎的道德關系,就會因金錢的介入而面對考驗。我們知道,信譽和信任是醫德的重要基礎,失去這個基礎,村落中的醫德關系就會因猜忌懷疑而出現種種不和諧。一方面,作為個體成員,他有維持自己的生存和發展的需要,即個人利益;另外一方面,作為社會成員,他又有維持社會共同體的存在和發展的需要,即整體利益。從而使人的利益與需要呈現出個體性與整體性的雙重特點。兩種利益是客觀存在的,而問題是如何處理這兩種利益的關系,這就必然有一個道德問題。

從一個村醫目前的執業現狀來說,村民的健康利益和他個人的生存利益成為道德矛盾的結點。村醫在村落中幾十年為本鄉本土村民的健康服務,他們熟悉每一個服務對象的健康狀況,責任意識、服務意識都較強,多年在農村醫療衛生服務網底服務,使他們也有一種職業自豪感,認為自己處在農村醫療衛生的最前沿,村民需要村醫。[6]同時,村醫的醫療衛生服務使他們贏得了村民的尊重,有44.3%的被訪村民也希望家人或自己能夠做村醫。但是,村醫為了生存,在執業行為中不同程度的存在牟利現象也是不可忽視的現實。在觀察和訪談中我們發現,雖然衛生行政部門要求村醫所賣的藥品 50%以上是零差率藥品,但有的村衛生室非零差率藥品占到 60%左右(村醫個人所報),實際可能更高;還有的村衛生室非零差率藥品品種比較齊全,而零差率藥品品種相對較少,使村民只能更多地購買非零差率藥品。另外,在村醫提供的基本醫療和公共衛生兩個方面的服務中,政府購買的公共衛生服務落實的不盡人意,在第二次訪談的 33個村衛生室中,有61.8%的村醫表示,提供的公共衛生服務占全部服務的 10%~40%,32.4%的村醫表示占 50%;僅有一個村的村醫表示占 60%。同時,政府購買的公共衛生服務的績效考核多流于形式,所以有些村醫在穩拿公共衛生服務的補助的同時,把主要精力放在看病賣藥或者其他謀生途徑上。還有,在對村民的訪談中,也有村民對村衛生室的藥品來源表示懷疑,對村醫表示不信任。這些現象的存在,不同程度的影響到村醫的道德形象,影響到村落中村醫和村民和諧的關系。可以說現象雖非主流,但不可忽視。

[1] 北京市衛生宣傳中心.關愛農民健康,共保農民健康——北京市新農合參合率達到 96%[EB/OL].http://www.bjhb.gov.cn/news.do?dispatch=readById&id=29071#,2010-01-11.

[2] 北京市人民政府辦公廳.北京市人民政府辦公廳轉發市衛生局等部門關于建立健全鄉村醫生社會養老保險制度與基本待遇保障機制意見的通知[Z].京政辦發[2007]63號.

[3] 陳竺.在 2010年全國衛生工作會議上的工作報告[EB/OL].http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohzcfgs/s3582/201002/45911.htm,2010-02-12.

[4] 中華人民共和國執業醫師法[Z].中華人民共和國主席令第五號,1999.

[5] 王曉燕,呂兆豐,彭煒,等.北京市 H區村落醫患關系的實地觀察研究[J].中華醫院管理雜志,2010,26(1):50.

[6] 梁立智,呂兆豐,王曉燕,等.鄉村醫療衛生服務方式的探究——基于京郊 H區實地觀察個案研究[J].中國醫學倫理學,2010,23(3):52-54.