對老年PCI抗凝期患者及其家屬進行同步出院指導的效果分析

鄭淑云 林麗華

冠心病的發病率呈上升趨勢,居目前我國成人心臟病住院率和死亡率的首位[1],隨著人口老齡化,老年CHD的發病率也呈上升的趨勢。目前認為PCI治療無年齡限制。臨床研究證實,嚴重冠狀動脈病變患者PCI后其遠期預后優于單純的內科藥物治療[2],而多支、多處血管病變是老年CHD患者的顯著特征。決定老年患者PCI治療預后有諸多因素,術后心臟不良事件及并發癥的發生率高于低年齡組。而老年患者的康復離不開家庭成員的照護,PCI術后須抗凝治療3個月,為了安全渡過抗凝期,正確服用抗凝藥物,防止并發癥及心臟不良事件發生,我們對老年行PCI支架治療的80例患者及家屬出院前進行居家抗凝治療的同步健康教育,取得很好效果。現報告如下:

1 臨床資料

1.1 一般資料 選擇我院2007年6月~2009年6月接受PCI支架治療的老年CHD患者80例(所選病例年齡均≥65歲),男48例,女32例,年齡65~81歲,平均年齡為70.5歲。植入1枚支架23例,2枚支架45例,3枚支架12例。

1.2 方法 兩組患者出院后繼續應用阿司匹林和氯吡格雷抗血小板治療。健康教育內容采用我院編寫的宣傳資料,經集體討論并篩選、修改后定方案,以講座及發放資料、個別輔導等形式進行出院指導,以電話隨訪、定期復診、填寫自制家庭抗凝治療觀察表的形式評估效果。出院前三天分別對對照組和干預組及其家屬講授有關知識。內容是出院前三天:有關CHD及PCI治療的知識;出院前兩天:有關抗凝藥物的知識,重點是服藥期間觀察要點及服藥的注意事項;出院前一天:預防疾病復發的知識及家庭急救知識。出院前評估干預組家屬健康教育前后心理壓力及應對能力,抗凝結束后評估兩組的抗凝效果及偏差。

2 結果

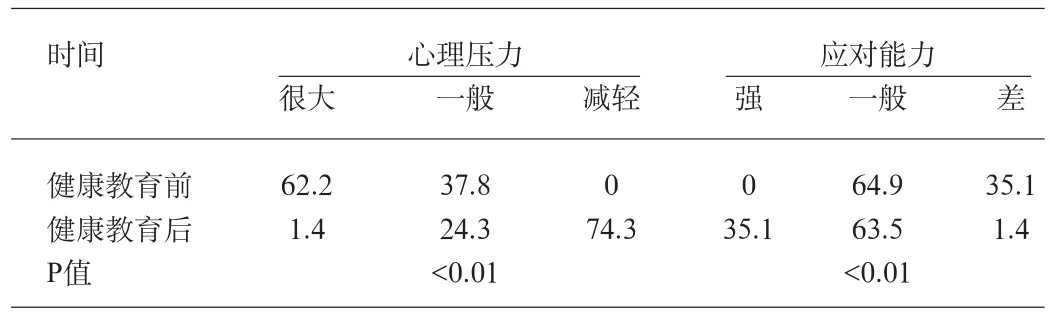

2.1 干預組家屬教育前后心理壓力及應對能力比較 見表1。由此可見,干預組家屬健康教育后心理壓力減輕及對突發事件的應對能力提高。

2.2 對照組和干預組抗凝效果及服藥偏差比較 干預組40例口服藥漏服累計總次數為2次;及時反饋藥物不良反應5例;能夠定期復查,APTT均維持在有效范圍內,主動控制危險因素39人。對照組40例口服藥漏服累計總次數為26次;誤服藥瓶中干燥劑1例;消化道出血1例;APTT未達標準5例;其中并發再狹窄1例;未及時復查8例;主動控制危險因素27人。抗凝結束后評估干預組患者的抗凝效果好、用藥偏差明顯小于對照組。

3 討論

老年PCI術后患者用藥品種多,常常存在用藥方法不得當、用藥依從性差、忽視藥物的副作用等偏差,加之老年人由于機體衰老造成疾病種類多,慢性病多,手術費用大,對健康的期望值高,所以健康教育在老年PCI術后出院家庭抗凝治療過程中起主導作用,不僅在于促進患者個體行為改變中起重要作用,而且在于尋求家庭這一主要的社會支持系統來進行全面支持及營造健康促進氛圍,更有利于保證老年慢性病患者居家治療的安全。通過對部分住院患者及其家屬進行同步健康教育,比僅對老年患者本身進行健康教育效果更好,更有利于疾病的康復,抗凝過程更安全。

表1 干預組家屬教育前后心理壓力及應對能力比較

本研究發現,在未進行干預前,干預組家屬對相關知識了解甚少,大部分家屬心理壓力很大,通過健康教育明顯提高了照料水平及應對能力,可以及時發現APTT變化,與醫生聯系給予處置。有研究結果表明,對患者進行心理支持干預后干預組的情緒障礙較對照組明顯改善,且并發癥明顯降低[3]。參與本實驗的兩組患者均按75天進行數據統計,結果顯示干預組漏服總次數明顯低于對照組,而對藥物不良反應反饋大于對照組,能夠定期復查,APTT均維持在有效范圍內,主動控制危險因素人數大于對照組,無再狹窄及消化道出血發生。

支架置入后數分鐘至數小時就有血小板及纖維蛋白覆蓋于支架表面,并有少許血栓形成,同時新生血管內皮細胞覆蓋于支架表面,將支架包埋在內皮下,支架內表面形成光滑完整的內皮層,支架終被完全包埋于血管壁內,支撐血管開放,達到消除血凝形成的基礎,無金屬裸露在血管腔內,需4~6周。因此,支架置入后,只有充分抗凝,才能避免支架處血栓形成并發癥。老年患者安放多枚支架、合并其它多種疾病、預后差,必須將此類患者列為健康教育及家庭照顧的高危人群,家庭成員的參與可以有效的觀察抗凝藥物的不良反應,協助居家PCI抗凝期治療的老年患者糾正用藥偏差、對預防心臟事件的發生具有重要的意義。

[1]胡大一,馬長生.心臟病學實踐[M].北京:人民衛生出版社,2005:227-230.

[2]劉瑩,韓雅玲,劉玉瑩.心臟病介入治療護理[M].北京:化學工業出版社,2006:201.

[3]陳娓,李予文,婁百玉.冠心病介入治療患者的全程健康教育模式與效果評價[J].中國行為醫學科學,2004,13(2):163-164.