新生兒驚厥120例臨床分析

謝曉翔

(九江市婦幼保健院新生兒科,江西 九江 332000)

新生兒驚厥是新生兒期常見的癥狀,可由多種因素引起,病因復雜,病死率高,發作形式多樣,發作表現常不典型,部分患兒遺留不同程度的神經系統后遺癥。為了早期明確其病因,有效控制驚厥的發作,減少后遺癥發生,本文對九江市婦幼保健院新生兒科2007年1月至2009年5月收治的120例新生兒驚厥的病因進行回顧性分析,報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組新生兒驚厥患兒120例,男 68例,女52例;早產兒39例,足月兒72例,過期產兒9例;首次發作日齡小于 3 d者 50例、占41.67%,3~7 d者45 例 、占 37.50%,大于 7 d 者25 例,占 20.83%;院外轉入76例。所有病例入院后立即查血常規、血電解質、血糖、出凝血時間,部分行腦脊液、肝腎功能、病毒特異性檢查、血培養,常規做頭顱B超或CT檢查,部分行腦電圖檢查。

1.2 驚厥病因

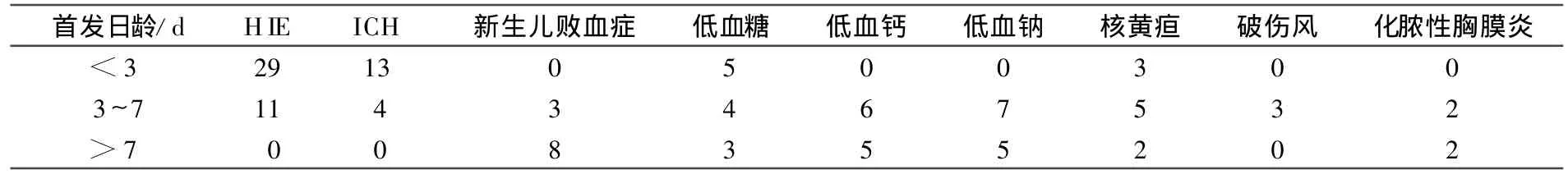

有些驚厥患兒合并有多種病因,以第一診斷統計。缺氧缺血性腦病(HIE)40例,顱內出血(ICH)17例,低血糖12例,低血鈣11例,低血鈉 12例,核黃疸10例,感染性因素18例(其中新生兒敗血癥11例、破傷風3例、化膿性腦膜炎4例)。驚厥首發日齡與主要病因關系見表1。

表1 主要病因與驚厥首發日齡的關系 n=120,例

1.3 驚厥發作類型與病因分布

新生兒驚厥發作類型按文獻[1]分類:微小型發作 69 例(57.5%),其中 HIE 32 例 、ICH 11例 、低血鈣8例、其他 18例;多灶陣攣型 33例(27.5%);局灶陣攣型10例(8.3%);強直型5例(4.2%);肌陣攣型3例(2.5%)。

1.4 治療與轉歸

入院后同時行對癥及原發病因治療。止痙藥選用苯巴比妥鈉靜脈推注,首劑20 mg?kg-1,最大劑量為30 mg?kg-1,12 h后改為維持量5 mg?d-1。對不同的病因采用不同的治療,如對HIE采用綜合治療措施,對ICH給予止血藥物,對低血鈣、低血鈉者糾正電解質紊亂,對感染者積極行控制感染治療。

本組患兒經積極的治療后,痊愈75例,好轉25例,死亡5例,自動出院12例,轉院3例。

2 討論

2.1 病因分析

新生兒驚厥是中樞神經系統疾病或機體功能失常的一種臨床表現,是新生兒期常見的嚴重癥狀。據統計,在活產足月兒中,新生兒驚厥的患病率約為2‰~3‰[1]。本組資料中HIE和ICH 共57例,占47.5%(57/120例),發生于3 d內的驚厥占73.7%(42/57例),因此新生兒早期驚厥以HIE和ICH為主要因素,顯示圍產期并發癥如HIE、ICH等所致驚厥已躍居病因的首位,與文獻[2]報道一致。本組結果提示,早產兒發生驚厥的病因前2位分別是HIE和ICH。早產兒好發顱內出血,與早產兒在腦室室管膜下存在脆弱易損的生發層基質有關,對缺氧和酸中毒極為敏感,圍產期各種原因引起的缺氧和窒息均易使早產兒發生顱內出血和代謝紊亂。蔣莉等[3]的動物實驗結果證實,嚴重驚厥引起以海馬為主的選擇性神經元凋亡與壞死,未成熟腦更易發生嚴重驚厥。足月兒生后3 d內發生驚厥的首位病因是HIE。HIE時調節障礙、腦血流再灌注、血管通透性增加、細胞水腫、顱內壓增高及大量自由基形成加重腦細胞損傷,同時由于缺氧損害可合并全身代謝功能紊亂也導致驚厥。

2.2 驚厥發作類型與原發病的關系

本組驚厥病例中微小型發作最多、占57.5%,其次是多灶陣攣型、占27.5%,微小型發作中由HIE、ICH和低血鈣導致的驚厥占 73.9%(51/69例),表明微小型發作是新生兒驚厥的主要表現形式,HIE、ICH和低血鈣的患兒多發生微小型運動發作。微小型發作不引人注意,如眼斜視、凝視、睜眼、咂嘴、面肌顫動、異常哭叫、四肢呈游泳劃動樣動作、下肢呈踏車樣運動及呼吸暫停。部分HIE所致驚厥也可表現多灶性陣攣性發作,各肌肉群有節奏、迅速地抽搐,振幅大。

2.3 驚厥的治療

新生兒驚厥應迅速進行病因診斷,針對病因治療比抗驚厥治療更為重要。抗驚厥藥物首選苯巴比妥鈉,大量研究證實此藥有保護神經的作用,可降低代謝率,減輕腦內外水腫,降低顱內壓、清除氧自由基的作用,對重度窒息缺氧缺血性腦損傷于生后6 h內靜注苯巴比妥鈉,可預防驚厥的發生,對早產兒尤其是小于34周的早產兒于生后6 h內靜注苯巴比妥鈉可預防顱內出血的發生[4]。新生兒驚厥病因復雜,表現不典型,病死率高,且易造成腦細胞損害引起腦發育障礙、智力低下、腦性癱瘓、癲等后遺癥。近年來新生兒驚厥的病死率明顯下降,但后遺癥卻有所上升,因此找出驚厥病因給予及時有效地防治是非常重要的。

[1]金漢珍,黃德珉,官希吉.實用新生兒學[M].3版.北京:人民衛生出版社,2003:253.

[2]張家驤,魏克倫,薛辛冬.新生兒急救學[M].北京:人民衛生出版社,2001:635.

[3]蔣莉,蔡方成,李欣,等.驚厥持續狀態大鼠腦內神經元死亡的年齡特征[J].中華兒科雜志,2002,49(9):545.

[4]廖景文.苯巴比妥預防新生兒重度窒息后腦損傷[J].新生兒科雜志,2002,17(1):20-22.