營利性醫療機構藥品質量管理不容忽視

截至2009 年3 月底,海淀區各級各類營利性醫療機構總數為362 家,占轄區內醫療機構總數的37%。其中醫院32家,占9%;門診部116 家,占32%;個體診所214 家,占59%。由于營利性醫療機構具有企業法人的性質,因此在經營過程中“大處方”、不合理用藥等逐利行為時有發生,對人民的生命安全造成巨大的威脅。據統計,營利性醫療機構的投訴舉報數量占轄區內醫療機構投訴舉報總數的70%以上。

北京市藥品監督管理局海淀分局于2009 年第一季度開展了對營利性醫療機構形式多樣的調研工作:聯合海淀區衛生局召開“營利性醫療機構藥品監管工作會”、發放調查問卷、與部分醫療機構藥品使用管理相關負責人座談、深入西北旺鎮進行實地調研等。通過調研收集了大量資料,基本了解了轄區內營利性醫療機構藥品質量管理現狀及存在的問題,在此基礎上向有關部門提出建議,希望能引起各部門對營利性醫療機構藥品質量管理的重視,從而達到科學監管的目的,促進營利性醫療機構健康有序地發展。

營利性醫療機構藥品質量管理存在的問題

從藥人員專業素質不高。本次調研共抽取營利性醫療機構從藥人員236 人,其中醫院、門診部、個體診所人數分別為113、94、30。其中男性83 人,占35%;女性153 人,占65%。年齡最小的19 歲,最大的79 歲。在調查中發現如下問題:

首先,藥學技術人員比例不高,醫院、門診部藥學技術人員分別占從藥人員總數的71%和62%,而營利性個體診所藥學技術人員的比例僅為37%。

其次,從藥人員的學歷水平不高,本科及以上學歷的人員不到10%,高中或中專學歷的卻占到40%,其中個體診所高中或中專學歷的從藥人員所占比例高達67%。

再次,從藥人員專業情況差異顯著。醫院和門診部從藥人員中80%以上所學專業為藥學及藥學相關專業,其中醫院高達93%。但個體診所有超過一半的從藥人員所學專業不是藥學及藥學相關專業,且藥學技術工作由醫師或護理人員兼職的現象很普遍。

最后,從藥人員的年齡結構呈現“啞鈴型”分布,藥學人員梯隊容易出現“斷層”現象。醫院從藥人員中30~49 歲的從藥人員所占的比例少于30%;門診部從藥人員年齡分布相對均勻;個體診所從藥人員中60%是50 歲以上的人員,說明個體診所從藥人員多為退休人員。

藥品購進渠道不規范。116 家營利性醫療機構中,使用醫療機構制劑的共有12 家,其中醫院11 家,門診部1 家,約占10%。品種全部為中藥制劑,其中3家醫療機構獨立配置制劑,其余均為委托加工。

116家營利性醫療機構藥品購進渠道相對集中,供貨商大多在10 家以內,其中藥品供貨方在5 家以內的占60%以上。藥品供貨商中有約90%以上為藥品批發企業,其余均從藥品生產企業購進。個體診所的藥品供貨方數量全部在5 家以內,45 家門診部只有1 家供貨方數量在5 家以上,其余均少于5 家。

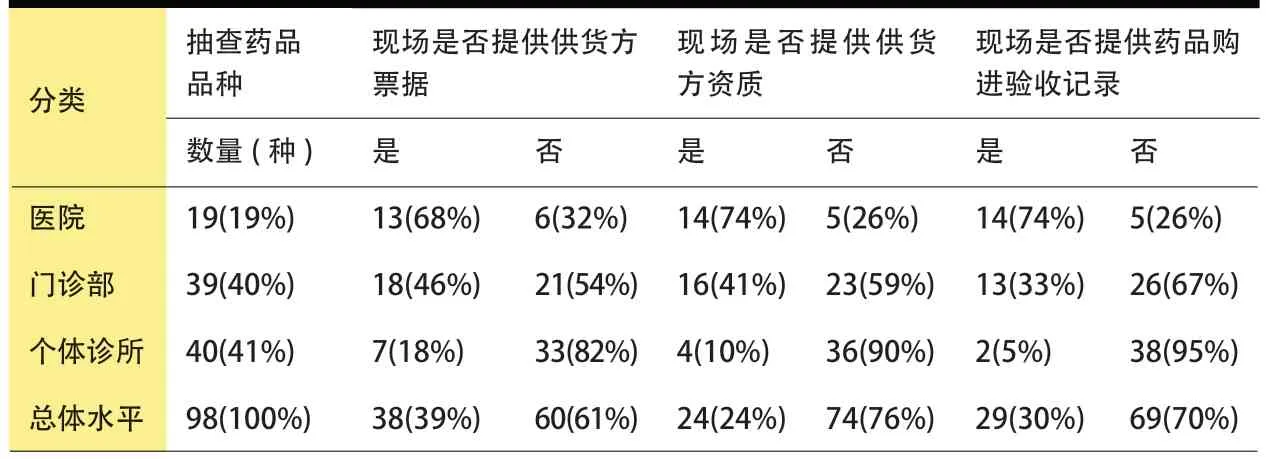

營利性醫療機構藥品購進驗收中存在的問題。本次調查共抽查藥品98種,包含化學藥、中成藥、中藥飲片等品種,調查中發現營利性醫療機構建立藥品購進驗收記錄時存在諸多問題。一是許多營利性醫療機構尤其是營利性個體診所相關負責人對藥品購進驗收工作重視不夠,無藥品購進驗收制度。二是許多營利性醫療機構藥品購進記錄不規范,記錄項目少于法律法規要求的范圍。調查中發現,現場無法提供購進合法票據、供貨方資質、藥品購進驗收記錄的藥品均在半數以上。其中營利性個體診所能夠現場提供購進合法票據的藥品不到20%,有90%的藥品現場未能提供供貨方資質和藥品購進驗收記錄(見附表)。另有—些單位僅依據購進藥品的隨貨清單來填寫藥品購進記錄,達不到藥品進貨驗收的效果。

部分營利性醫療機構藥品儲存條件無法保證藥品質量。營利性醫療機構藥品儲存條件參差不齊,衛生狀況較差,診斷室、治療室、藥房沒有分開,生活區、工作區沒有分開。部分營利性醫療機構將需冷藏的藥品與食品混放于家用冰箱中。多數營利性醫療機構藥品儲存面積較小,無拆零、易串味藥品專柜,藥品儲存缺少冷藏設備,藥庫內缺少“五防”設施。調查中發現大多數營利性醫療機構中藥飲片的儲存條件很不規范:中藥飲片堆積存放于非藥品區,未與生活垃圾分開,沒有采取必要的防潮、通風、防蟲、防鼠等措施。

附表 各類營利性醫療機構藥品購進驗收狀況[n(%)]

營利性醫療機構對拆零藥品管理不到位。拆零藥品是指醫院藥房藥師根據處方用量進行調配,將藥品拆除原包裝后零星使用的藥品。由于一些口服類藥品經過拆零程序后,在儲存、保管、配發和使用方面都有別于原包裝,因此,為了確保藥品質量和患者用藥安全有效,加強拆零藥品的管理顯得尤為重要。在檢查中發現,部分營利性醫療機構對拆零藥品疏于管理,沒有建立拆零藥品記錄,沒有專門的區域擺放拆零藥品。有些營利性醫療機構設置了拆零藥品“擺藥區”,但是衛生狀況無法保證藥品的質量。如一些拆零藥品在儲存時需要遮光、冷藏等特殊條件,否則極易發生氧化變質,增加使用風險。

部分營利性醫療機構存在違法違規用藥的現象。北京市藥品監督管理局海淀分局2009 年第一季度接到的針對醫療機構藥品使用管理的舉報投訴記錄顯示,針對營利性醫療機構的舉報投訴多達30次,占轄區同期醫療機構被舉報投訴總量的約80%,其中近70%的舉報投訴案由是營利性醫療機構涉嫌使用假冒偽劣藥品。此外,在調查中發現許多營利性醫療機構,尤其是門診部和個體診所存在無處方銷售藥品的現象。有些醫療機構設置了開放式的透明藥柜,且絕大部分藥品包括處方藥都有價簽明碼標價;有的甚至將藥房改造成藥店,變相銷售藥品。

專題小組訪談結果

為深入了解營利性醫療機構藥品使用管理現狀及存在的問題,2009 年4 月1 日北京市藥品監督管理局海淀分局安全監管科召集轄區內9 家營利性醫療機構與藥品使用管理有關的負責人參與專題小組訪談,其中二級醫院1 家,一級醫院2 家,門診部4 家,個體診所2 家。一級、二級營利性醫院的與會人員為主管藥房工作的副院長,營利性門診部及個體診所的與會人員是該機構負責人。此外,研究者還深入海淀區西北旺鎮和馬連洼街道進行實地調研,與主管衛生工作的負責人進行了深入座談。具體訪談結果如下:

周邊環境狀況及就診患者狀況。一是整體分布不均,大多集中在流動人口密度較大的農村地區和城鄉結合地帶,居住地衛生條件較差,流動人口占總人口的比例約60%~80%,其中流動人口多為外地來京務工人員。二是就診患者中外來人口約占80%,其中自費患者的比例約為70%~80%。多數患者收入較低,無醫療保障,少數本地有醫保的患者也會出于方便快捷等原因選擇去營利性醫療機構就診。

營利性醫療機構對比非營利性醫療機構的優勢和劣勢。優勢體現在:服務熱情,價格相對低廉;方便快捷,服務時間靈活。劣勢體現在:醫保定點成為營利性醫療機構發展的一道坎;稅收成為營利性醫療機構發展的負擔;社會對營利性醫療機構存在偏見。

藥品購進渠道問題。多數有從外埠購進藥品的現象;多數認為從北京市購進的藥品質量普遍高于外埠藥品。訪談中一位營利性門診部負責人透露,從外埠批發商購進藥品價格比從北京市批發商處低約10%,其中飲片高達15%。

藥學技術人員繼續教育情況。營利性醫療機構中藥學工作人員流動性較大,缺乏穩定性,對營利性醫療機構的可持續發展造成一定的影響。而且,雖然營利性醫院已建立起相對完善的藥學專業技術人員繼續教育制度,但多數營利性門診部和個體診所的藥學技術人員由于經費和時間不能得到保障,繼續教育處于自愿教育的非規范化狀態。

醫療機構負責人對藥品監督管理部門的建議。大多數營利性醫療機構從藥人員對有關藥品管理的法律法規理解不清,希望藥品監督管理部門定期舉辦針對藥品使用管理的法律法規的培訓。另外,針對藥學專業技術人員繼續教育缺失及目前繼續教育機構魚目混雜的狀況,他們希望由藥品監督管理部門對教育機構進行審查和篩選,統一組織從藥人員參加繼續教育。

改善營利性醫療機構藥品質量管理狀況的建議

完善藥品使用環節法律法規的規定,增強監管的可操作性。目前,對于藥品的使用環節尚無全國性的質量管理規范,北京市藥品監督管理局于2006 年3 月2 日在全市公布實施了《北京市醫療機構藥品使用質量管理規范(試行)》,但此規范目前仍處于試行階段,并未強制實施。而且,對于一些違反《管理規范》規定的行為,從《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》等現行的法律法規中無法找到相對應的罰則或者處罰過輕。這些直接導致執法無力,執法的可操作性不強。

例如,《管理規范》第七條規定,“醫療機構應制訂保證藥品質量的各項管理制度”,但對未制定和執行“拆零分裝藥品的管理”、“藥品效期的管理”、“退貨藥品的管理”等制度的醫療機構,從現行的藥品管理法律法規中沒有找到相對應的罰則。又如,《藥品管理法》第二十八條規定,“對醫療機構未制定和執行有關藥品保管、養護制度對藥品進行合理儲存的”,只是在《藥品流通監督管理辦法》第四十一條中規定“責令限期改正,情節嚴重的,予以通報”。再如,《藥品管理法實施條例》第二十七條第一款、第二款規定,“醫療機構和計劃生育服務機構未經診療直接向患者提供藥品的”(其行為實際就是直接銷售藥品),也是在《藥品流通監督管理辦法》第四十一條規定“責令限期改正,情節嚴重的,予以通報”,處罰力度相對較輕,導致監管無力,而上述兩種現象在營利性醫療機構監管中較為常見,其中有些問題屢教不改。

建立醫療機構藥品使用準入和監管相統一的管理體系。從職責上說,藥品的生產、流通環節的準入與監管職能都由藥品監督管理部門負責,而醫療機構的準入則由衛生行政部門負責,導致準入與監管職能分開,各自行使職責,法律法規執行銜接不緊密,執法不利,使違法分子有機可乘。如1994 年9 月1 日施行的《醫療機構管理條例》、《醫療機構管理條例實施細則》中規定,“單位或者個人設置醫療機構,必須經縣級以上地方人民政府衛生行政部門審查批準,并取得設置醫療機構批準書,方可向有關部門辦理其他手續”、“醫療機構執業,必須進行登記,領取《醫療機構執業許可證》”,并未具體規定醫療機構設置的藥房是否應達到藥監部門要求的標準。

雖然北京市藥監局出臺了《北京市醫療機構藥品使用質量管理規范(試行)》,并在《規范》中提出“醫療機構應設立由主管領導負責的藥品質量管理機構。明確各級人員和機構職責,并配備一定數量的與藥品使用相適應的具有專業知識、藥品使用經驗及組織能力的管理人員和技術人員”、“醫療機構主管藥品使用管理的負責人應具有醫藥或相關專業大專以上學歷(非醫院類別醫療機構至少應具有醫藥或相關專業中專以上學歷),有藥品使用質量管理經驗,對本規范的實施和藥品質量負責”,但在監管上也無從下手,形同虛設。因此,應建立醫療機構藥品使用準入和監管相統一的管理體系。

建立營利性醫療機構從藥人員繼續教育體系,著重加強普法教育及藥學專業知識培訓。根據《執業藥師繼續教育管理暫行辦法》,營利性醫療機構中執業藥師的繼續教育是由藥品監督管理部門委托藥學行業組織——藥學會組織開展的。而取得藥學技術職稱的營利性醫療機構從藥人員的繼續教育則由衛生行政部門委托相關部門組織實施。對未取得執業藥師資格及藥學技術職稱的從藥人員的繼續教育和專業培訓則無法保證。海淀分局2009 年伊始,就分期分批對轄區近千家醫療機構藥品管理人員進行普法教育,并將醫療機構藥品管理相關法律法規匯編成冊分發給醫療機構從藥人員。此外,還結合現場檢查,向醫療機構進行法律宣傳,以提高醫療機構藥品管理水平,不斷增強其法律意識。筆者認為,醫療機構藥品從業人員的繼續教育應制度化、規范化,可以委托第三方組織進行,持證上崗。

政府部門給予政策支持,引導營利性醫療機構健康發展。當前,營利性醫療機構已經成為我國公立醫療機構的重要補充,同時也給整個醫療體制帶來了競爭和活力,使患者能夠享受到低廉、優質、便捷的醫療服務。以市場為導向的營利性醫療機構和以公共利益為導向的非營利性醫療機構都是不可或缺的,它們分別保證了醫療服務行業的效率和質量。建議政府部門給予營利性醫療機構一定的政策支持,比如延長稅收優惠期、提高收稅優惠額度,醫療保險定點機構中適當增加營利性醫療機構數量,在大力發展社區衛生服務機構的同時兼顧營利性醫療機構的生存和發展,為營利性醫療機構的健康發展創造良好的政策環境,使營利性醫療機構在解決人民群眾“看病難、看病貴”的問題上發揮更大的作用。