金融危機下企業集群的演化軌跡與魯棒性分析

朱其忠

(1.河海大學 商學院,南京 210098;2.淮南師范學院 經濟管理系,安徽 淮南 232001)

0 引言

1997年始于泰國的金融危機,迅速擴散到整個東南亞,并波及世界各地,使許多亞洲國家和地區的股市、匯市輪番暴跌,金融體系乃至整個世界經濟受到影響。1998和1999年,我國對亞洲的出口均有不同程度的下降,而對歐美的出口則一直處于上漲之勢。由于實施了積極的財政政策和貨幣政策,到2000年我國經濟才基本實現了軟著陸[1]。總體來說,1997年的亞洲金融危機對我國中小企業的影響不大。其原因在于歐盟和北美等國保持了可接受的經濟增長,為我國經濟提供了有效的外部需求。

2008金融危機起因于美國的次貸市場,波及范圍從美洲到歐洲、亞洲,從金融經濟到實體經濟。這次金融危機對我國企業,尤其是東部沿海地區的中小企業集群打擊甚大,據國家統計局2009年一季度公布的數據[2],全國規模以上工業增加值同比增長5.1%,其中東部地區為3.7%,中部地區5.2%,西部地區11.8%,總增幅比上年同期回落11.3個百分點。

1 企業集群的魯棒性和脆弱性

1.1 企業集群的演進軌跡及其特點

專業化分工不斷推動企業分形,產生交易網絡,表現為業務上的相互關聯、相互作用。由于企業獨立性強,關聯無偏好,交易是隨機進行的,所以被看成是一種隨機性網絡。許多新建企業具有這種性質,其節點分布呈鐘型的泊松分布,即企業間的交往數目比平均數高許多或低許多的企業都非常少。隨機網絡的最大特點是它的脆弱性較強,一旦網絡中較大部分企業發生癱瘓,將導致企業網絡崩潰成彼此無法聯系的小型“孤島”,致使整個網絡瓦解。

隨著網絡中某些企業之間交往次數的增多和雙方共同利益的增大,以前的業務交流逐漸升華為情感、思想交流,并產生了涌現性,如雙方或多方共享規模優勢,包括批量進貨、批量售貨、共享科研成果等。隨著一批新企業的擇優加入,企業網絡不斷增大,企業集聚效應開始發揮作用,這種現象也稱為“馬太效應”。在企業網絡聚集過程中起著吸引、支配和穩定作用的企業稱為集散企業。以這些集散企業為核心組成的企業網絡稱為無標度性企業集群。在無標度性企業集群中,企業的性質發生了變化,由以前的單個企業變成為集群主體。相互連接數服從“冪次定律”:節點數隨關聯邊數增加而減少[3]。

與隨機性企業網絡不同,無標度性企業集群既具有脆弱性又具有魯棒性。企業集群的魯棒性是指企業集群在一定的參數攝動下,維持某些原有性能和穩定的特性,它是企業集群在異常和危險情況下維持生存的關鍵。當企業集群受到隨機攻擊時具有魯棒性,強韌性好;當企業集群受到選擇性惡意攻擊時具有脆弱性,易癱瘓[4]。

1.2 企業集群的魯棒性和脆弱性在金融危機中的表現

由于我國與東南亞各國在產業結構上具有很大的相似性,所以均以加工貿易為主。2007年與1997年相比,我國出口商品結構發生了重大的變化,初級產品在總出口額中所占比重下降了7%。1997年,我國一半以上的商品出口到東南亞,而后又被轉口到歐美市場,真正在東南亞本地消費的較少。隨著我國對歐美直接貿易的增多,至2007年我國對歐美和亞洲的出口基本上平分秋色[5]。因此,1997亞洲金融危機對我國企業的影響可以看成是隨機性的,危害的僅僅是企業網絡中的非集散企業,但2008美國金融危機則不同,影響是選擇性的,原因有二:一是我國與歐美國家在產業結構上具有差異性;二是政治、文化價值觀不同。具體到行業,紡織行業等傳統勞動密集型企業受到的影響最大。1997和2008金融危機對我國企業集群的影響不管是強度還是性質上都有所不同。

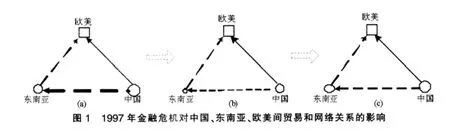

(1)1997金融危機對我國企業集群的影響。在圖1中,(a)代表1997東南亞金融危機發生之前,中國、東南亞、歐美之間的貿易和企業網絡關系。我國和歐美國家的直接貿易不多,大部分是通過東南亞進行的轉口貿易。(b)代表1997東南亞金融危機發生時,中國、東南亞、歐美之間的貿易和企業網絡關系。由于東南亞企業集群規模的減少,導致了我國對該地區的直接出口和歐美的間接出口銳減,而對歐美的直接貿易卻出現了較大幅度的增長。東南亞金融危機不論是對歐美還是對中國企業集群的影響均很有限,其原因在于中國和歐美企業網絡具有異質性的拓撲結構。(c)代表1997東南亞金融危機發生后,中國、東南亞、歐美之間的貿易和企業網絡關系。隨著東南亞經濟的復蘇,該地區的企業規模逐漸恢復,致使我國對東南亞的直接出口及對歐美的間接出口均有所增加,但低于危機前水平;我國對歐美的直接出口得到了鞏固。

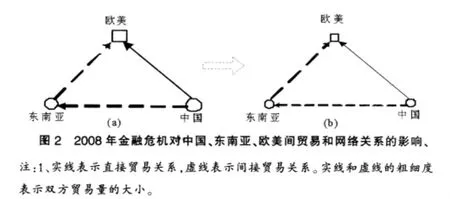

(2)2008金融危機對我國企業集群的影響。在圖2中,(a)代表2008美國金融危機發生前,中國、東南亞、歐美之間的貿易和企業網絡關系。當時,我國對東南亞和對歐美的出口大致相當,約為40%左右,通過東南亞對歐美的間接出口仍在發生。(b)代表2008美國金融危機發生后,中國、東南亞、歐美之間的貿易和企業網絡關系。美國次貸危機引發了歐美金融風暴,許多歐美企業破產,集群規模開始縮小,并通過連鎖反應,凸顯了我國與東南亞企業網絡的同質性拓撲結構,加劇了我國中小企業集群的脆弱性。一旦出現出口商品價格降低或轉移訂單或貨款拖欠或匯率變動等因素,將不可避免地導致我國中小企業集群瓦解。

1.3 企業集群魯棒性和脆弱性產生的原因

中小企業的聚集效應將吸引更多的新企業加入,導致地區間“富者越富,貧者越貧”。它有利于早期企業,使之更有可能成為集散企業。如果企業擇優關聯的機制運行是線性形式,那么企業網絡形成的集群是平行型企業集群;如果企業擇優關聯的機制運行是非線性的,那么較容易出現一個攫取最多關聯的集散企業,以致網絡最終演變為擁有一個 “龍頭企業”的星型拓撲結構——核心型企業集群。因此,企業網絡通過不斷地增添新企業和新連線而成長為開放系統。

因此,大多數企業或企業網絡不是完全隨機連接的,其連接過程往往帶有某種偏好,具有擇優連接特征。增長性和擇優連接有助于解釋集散企業的產生和存在的理由,生成的是無標度性企業集群。無標度性企業集群之所以對隨機攻擊具有驚人的魯棒性,是因為它具有非同質性拓撲結構。

2 影響企業集群魯棒性和脆弱性的因素

無標度性企業集群的魯棒性使得一些主體即使破產,企業集群也很少受到大的影響。與那些和其他主體關聯密切的集散企業相比,因那些不重要的主體和其他主體關聯松散,因而去掉它們不會對企業集群產生重大的影響。但是,如果去掉的是集散企業,即使是少數,也會導致企業集群的瓦解。所以,影響企業集群魯棒性和脆弱性的因素有:

(1)外界打擊的力度和方式。如果外界打擊的力度比較大,破壞的不僅僅是非集散企業,而且還有集散企業,那么企業集群的魯棒性就弱、脆弱性就大。打擊方式不同,企業集群的魯棒性和脆弱性也不同。當企業集群受到意外性或隨機性的打擊時,影響最大的是那些非集散企業,而集散企業則具有極強的穩健性,如1997金融危機;當集散企業受到選擇性打擊時,企業集群非常容易癱瘓,表現為極大的脆弱性,如2008金融危機。

(2)環境的壓力。在信息社會中,外界環境變化速度加快、復雜性增加,致使企業的預測時間越來越短、準確率越來越低。企業集群作為一個類生命體系統,富有積極活性和自適應性,通過不斷地“學習”或“積累經驗”、“增長知識”來改變自身的結構和行為方式,以適應環境的沖擊和其他主體的不利影響,增強企業集群的穩健性[6]。

(3)主體邊界的模糊程度。企業網絡在外界環境的壓力下,主體之間經過反復的接觸和摩擦,邊界出現了交融,變得越來越模糊[7],即發生了彈塑性變形。主體邊界的模糊過程分為兩個階段:彈性變形階段和塑性變形階段[8]。在彈性變形階段,邊界的模糊程度與環境壓力呈線性關系:隨著交往次數的不斷增多,主體間的關聯越來越緊密,但當環境壓力消失后,雙方的關聯即可退回到初始狀態。當企業集群受到選擇性打擊的時候,某些連接可能會斷裂,其結果:企業集群經過分裂,縮小規模,變成數個“島嶼”,而不會整體消失。在塑性變形階段,邊界的模糊程度與環境壓力不僅呈非線性關系,而且融入了情感因素。主體間的關聯逐漸規范化,整體涌現性增強[9],具有魯棒性。

(4)企業集群的類型。如果把企業集群看成是企業不斷分形的結果,那么由于吸引子產生的吸引盆作用而使那些核心型企業集群的魯棒性較平行型企業集群強。

(5)企業集群文化。因企業集群具有地域性特點,主體間容易形成了相互信任機制。如在我國,企業集群維系的基礎是“五緣”(親緣、地緣、業緣、神緣、物緣)文化。從某種意義上說,它有利于維系社會的和諧與穩定,增強了企業集群的魯棒性[10]。

3 增強企業集群魯棒性的措施

2008金融危機使我國東部沿海地區中小企業集群的弱點逐漸顯露了出來。為此,我們應該采取切實可行的辦法,改進企業集群的魯棒性和脆弱性。

3.1 加速推進中小企業集群的結構調整

在中小企業集群發展前期,地緣、人緣等都處于封閉狀態,企業以一村一品、一鄉一品為基礎,表面上高度集聚,但相互協調能力差,表現為供銷人員滿天飛,以人流帶物流。當企業集群發展到一定程度,根據市場競爭需要逐步以開放取代封閉,大力發展縱向的產品聚集,以彌補橫行地域聚集的不足,增加企業網絡內部的關聯數和交往頻率,使得生成的網絡的主體的數量更均勻一些,減緩無標度性企業集群主體關聯分布的冪率曲線下降趨勢,增強企業集群的魯棒性,減少脆弱性。

3.2 提高企業集群素質,轉變發展方式

企業集群本身素質對提高其“免疫力”也起著巨大的作用。企業集群的素質是企業集群內部力量的整合,表現在兩個方面:一是主體技術和管理水平的提升,強調的是如何構建企業的核心能力;二是主體間協作強度的增加,強調的是如何提高企業集群的整體涌現性。

3.3 加強企業集群的聯合創新能力,促進集群升級

企業集群的聯合創新能力包括企業集群的聯合技術能力和聯合市場拓展能力。聯合技術能力是指以集群學習為基礎,支持集群創新能力提高為目的。聯合市場拓展能力涉及市場定位、營銷網絡的構建、廣告策劃、品牌的運作和維護等。企業集群的升級需要市場的支撐。企業集群通過參與全球價值鏈的國際分工體系,尋找市場機會和市場空隙,形成專業化的細分市場,培育差異化的創新能力,獲得細分市場的競爭優勢[11]。

3.4 變平行型企業集群為核心型企業集群

在平行型企業集群中,企業主要出于網絡的聚集效應而自發走到一起,各主體勢均力敵,處于對等地位,通過自我調節維持集群運行。這種企業集群模式的特點是:主體規模較小、結構松散、競爭隱形化且大于合作。在核心型企業集群中,存在一個“龍頭企業”,其力量遠遠大于其他企業,對其他企業具有一定的控制力和影響力。整個企業集群圍繞“龍頭”企業而運行。這種企業集群模式的特點是:主體規模相差懸殊、共生關系密切、協調性較強、具有“犁溝效應”①當兩個實力懸殊的企業交往時,由于實力較小企業的塑性粘著(依賴性),實力較大企業會在實力較小企業的表面“犁出一條溝”,這種現象稱為犁溝效應。其大小由小企業對大企業的依附性所決定。。核心型企業集群能夠平穩運行的關鍵在于“龍頭企業”的素質。一旦“龍頭企業”遭到重創或決策失誤等將會導致整個集群的崩潰,所以這對“龍頭企業”管理的科學性和決策的民主化提出了更高的要求。

4 結論

企業集群在不同的經濟危機中,既表現為魯棒性又表現為脆弱性。這不僅與外界打擊的方式和力度有關系,而且也與企業集群自身的網絡結構和素質有關。在我國,既有平行型企業集群如浙江的海寧皮件、義烏小商品、寧波服裝、永康小五金、樂清低壓電器、溫州皮鞋和打火機等,也有核心型企業集群如江蘇的吳江紡絲、揚中低壓電器、武進燈具、丹陽眼睛等。面對2008金融危機,兩種企業集群表現出的魯棒性有所差異。浙江省企業集群雖然規模優勢較強,但由于多是平行型企業集群,為眾多小企業集聚而成,無核心企業支撐,所以整體協調能力差,存在著惡性競爭,如一件西服的出口利潤甚至還不到5元。江蘇省企業集群因多是核心型企業集群,有“龍頭企業”主導,所以整體協調能力較強,抗沖擊能力和穩定性較好。因此,今后我國中小企業集群的發展方向應該是:積極拓展海外市場,加強縱向和核心聚集能力,通過“龍頭企業”的吸引作用,控制利潤較高的產品研發和營銷業務。

[1]中國統計年鑒[M].北京:中國統計出版社,1997-2008.

[2]http://www.stats.gov.cn/tjsj/jdsj/t20090417_402552992.htm.

[3]車宏安,顧基發.無標度網絡及其系統科學意義[J].系統工程理論與實踐,2004,(4).

[4]李士群,田新華.非線性科學與復雜性科學[M].哈爾濱:哈爾濱工業大學出版社,2006.

[5]曲如曉,中國對外貿易概論[M].北京:機械工業出版社,2005.

[6]譚影慧.企業簇群、競爭優勢與企業競爭戰略[J].華東師范大學學報(哲學社會科學版),2005,(1).

[7](英)尼爾·保爾森,托·赫尼斯:組織邊界管理—多元化觀點[M].北京:經濟管理出版社,2005.

[8]朱其忠.主體邊界的模糊性與和諧社會的構建[J].科學社會主義,2009,(2).

[9]閆二旺.網絡組織的機制、演化與形態研究[J].管理工程學報,2006,(4).

[10]和蕓琴.企業集群的文化創新分析[J].江蘇經貿職業技術學院學報,2007,(1).

[11]梅述恩,聶鳴.嵌入全球價值鏈的企業集群升級路徑研究——以晉江鞋企業集群為例[J].科研管理,2007,(4).