現代安全生產科學管理知識講座

劉鐵民

“企業職業傷害風險評估與分級技術方法”,一是“企業職業傷害風險的分級對象與內容”;二是企業職業傷害風險評估與分級技術方法。作者通過先計算行業相對風險度,再分別計算每個企業職業傷害風險指數,進而確定企業風險系數和風險級別,然后以企業風險系數為主要參數,建立分級監察模型,據此制定監察工作計劃并組織實施。

企業職業傷害風險評估與分級技術方法

在對國內外的職業傷害指標和分級模型進行比較深入的研究后發現,以往的指標和分級模型無法對不同行業、性質和規模的企業職業傷害風險進行快速計算和均衡分級。“十五” 期間,作者在科技部和國家安全生產監督管理總局的支持下開展了這個領域的研究,并提出了企業風險分級指標體系及其計算模型等系統的技術方法 。

1.企業職業傷害風險的分級對象與內容

風險評估對象

職業傷害的載體是企業,根據我國《安全生產法》的規定,在中華人民共和國領域內從事生產經營活動的單位(以下統稱生產經營單位),應該是指在中華人民共和國領域內從事生產經營活動的法人單位 。

風險評估內容

根據我國當前安全生產法律法規的有關內容與國際慣例,職業傷害可以看作是由于與職業相關的因素引起的人身傷害,范疇應該包括工傷和職業病。但作業場所危害因素及其傷害機理千差萬別,其傷害后果的量化和確定很復雜,職業病和工傷也很難用同一技術路線來進行研究。所以,本文的職業傷害暫時只考慮輕傷、重傷和死亡,職業病的風險評估方法有待于進一步研究 。

企業職業傷害風險分析

大多數學者認為風險包含著3個方面的含義,即不利事件、發生概率和可能產生的后果。目前,國際地質科學聯合會滑坡研究組風險評價委員會對風險的定義為:

風險= 可能性×后果

企業職業傷害風險是指由于各種職業危險、有害因素的存在,使企業員工在職業活動中遭受職業傷害后果嚴重度為輕傷、重傷和死亡的可能性。由事故致因理論可知,企業發生職業傷害是因為在生產過程中存在著人的不安全行為、物的不安全狀態和環境的不安全條件。

人的不安全行為是引起職業傷害的主要直接原因之一 。國內外事故統計分析表明,人的不安全行為占事故發生原因的70%以上。在GB 6441-1986《企業職工傷亡事故分類》中,將能導致事故的人為錯誤稱為不安全行為 ,并將不安全行為分為14類 54種。

設備或設施的不安全狀態是引起生產事故的直接原因之一 。每個設備或設施都帶有不同程度的能量,它們的能量是否處于受控狀態是是否發生事故的關鍵。在企業生產過程中,使用先進技術、淘汰落后的工藝和設備,可以改善設備的不安全狀態。同時,使設備或設施盡量適應“人、機、環”匹配的要求,以形成操作人員與機器設備的協調 ,減少人的操作失誤,避免企業職業傷害的發生。

危險物料。物料包括生產使用的原材料、生產過程中的各種材料、生產過程的中間產品和企業的最終產品等,由于其物理化學性質和狀態的不同,可引起不同類型的職業傷害。企業存在大量帶有化學能、 電能、機械能的物質時 ,企業職工就要面臨這些危險物質或者其能量意外釋放帶來的職業傷害風險。

工藝和管理方法。不同行業采取的生產工藝不同,即使同行業中也可能采用不同生產工藝,不同工藝可能帶來的職業傷害風險也不盡相同。企業采取的管理措施和生產過程的技術手段、工藝紀律以及各種作業程序等都屬于企業生產過程的管理方法。GB/T 13861-2009《生產過程危險和有害因素分類與代碼》將危險和有害因素主要分為人的因素、物的因素、環境因素、管理因素四大類。其中第四大類“管理因素”,就主要從職業安全衛生的組織機構、責任制、管理規章制度、投入、職業健康管理等方面予以考慮。

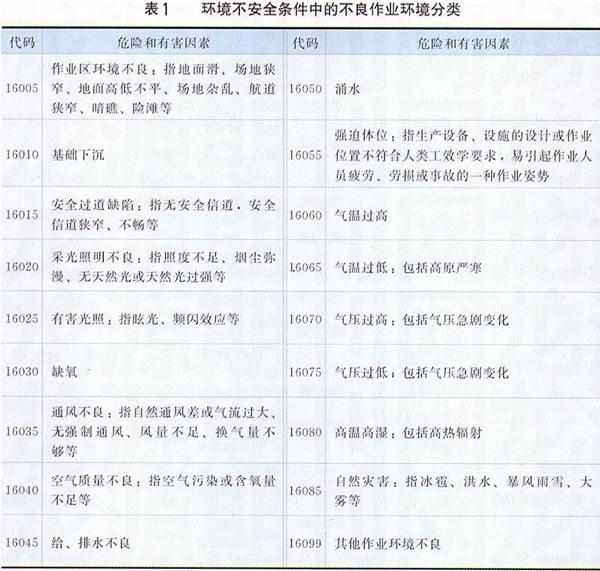

作業環境。不同行業企業的作業環境差別很大,作業人員所處的作業環境可能帶來職業傷害種類、程度以及可能性的差別也非常顯著。即使屬于同一行業中的企業,由于設備和工藝上的差別,作業環境造成職工職業傷害的可能性也有很大差別,比如井工礦山的職工和露天礦山的職工的作業環境差別很大。

企業中除了存在以上職業傷害風險因素以外 ,職業傷害風險水平還與企業生產力水平、生產狀況、安全管理水平和職工整體素質等有關。實際上,大多數傷亡事故是上述這些因素綜合作用的結果。

職業傷害嚴重度系數的確定

綜合考慮輕傷、重傷和死亡3種不同程度的職業傷害特點,在統計數據分析基礎上,進行統一化處理,是進行企業職業傷害風險比較的重要前提。目前能將3種不同職業傷害程度進行統一比較的方法主要有2類,一是經濟損失法,二是損失工作日法。作者建議采用損失工作日法。 采用該法主要基于以下考慮:作為國際上通用的做法,有利于今后與國際上其他國家進行對比;我國有職業傷害輕傷、 重傷和死亡對應的損失工作日國家標準;工作日的經濟價值確定后,可很容易把損失工作日換算成輕傷、重傷和死亡的經濟損失,可操作性相對較強。

2.企業職業傷害風險評估與分級技術方法

作者通過對“設備環境型企業職業傷害風險分級指標體系及其計算模型”“管理績效型企業職業傷害風險分級指標體系及其計算模型” “職業傷害指數型企業職業傷害風險分級指標體系及其計算模型”3種方法的比較分析認為,前兩種方法均有缺陷。而第3種方法——“職業傷害指數型企業職業傷害風險分級指標體系及其計算模型” (具體計算模型見《中國安全生產若干科學問題》一書第100~101頁),具有以下優點。

一是形成開放、動態的模型。開放性是指該模型相關參數可以隨著統計數據的變化而變化。首先,行業相對風險度可以隨著統計數據變化而進行更新調整;其次,隨著統計數據不斷完備,行業類別可以由現在的22個逐步增加和細化。統計數據累積越多,其實用性就越強;行業數據越詳細,行業風險度就越能反映企業的真實風險。動態性是指企業風險不是固定不變的,它隨著企業本身事故傷亡指數的變化而變化。只要將計算模型需要的企業指標代入計算公式,企業的風險系數就會發生變化。二是使用的數據較客觀,指標易量化。三是企業職業傷害數據作用明顯。企業職業傷害風險系數與行業風險度、企業職業傷害指數之間建立了直接的數學聯系。通過測試發現,企業發生職業傷害情況的變化可以引起企業風險系數發生較大變化。四是該方法方便、快捷和實用。使用該計算模型,無需對企業進行大量調查,只需知道企業的行業類別、企業就業人數和企業發生的職業傷害傷亡人數統計數據,就可以達到快速分級的目的。五是企業職業傷害風險分級標準分析。采用企業職業傷害風險系數 CR 來作為企業職業傷害風險分級指標 ,運用統計分析軟件 SPSS對 218家企業風險系數進行“聚類分析 ”,并在分析結果基礎上提出企業職業傷害風險分級標準。采用“聚類方法”的思想,是將所統計企業的職業傷害風險系數按照大小最相近的兩類合并為一類,這樣逐步合并,直到合并為一大類。樣品間的距離公式選用歐式距離公式;聚類方法選用 Ward離差平方和法。根據聚類結果,將企業職業傷害風險劃分為4個級別,劃分標準見表1。表1中,Ⅰ級為最高風險級別, Ⅳ 級為最低風險級別 。

注:該分級標準基于本研究中所調研的企業數據統計分析,由模型計算得出 ,隨著企業數據的不斷擴充和更新,可對該標準進行調整。

編輯 邊 安