綜合灌注法治理路基大型巖溶病害

李世杰

(濟南鴻運鐵路巖土工程有限責任公司,山東濟南 250022)

我國石灰巖分布范圍較廣,路基巖溶病害在石灰巖地區普遍發育,一般巖溶病害對鐵路路基的穩定性影響并不大,采取的治理措施多為注漿加固,注漿材料以水泥系漿材為主,水泥漿中多摻入粉煤灰、黏土、中(粗)砂等廉價材料,以降低工程造價。濟南鐵路局管內尤其津浦線濟(南)泰(山)段,以及兗石線平邑、臨沂附近,皆為石灰巖地區,斷層通過處基巖破碎,溶蝕現象嚴重。

近幾年,隨著鐵路行車速度以及載重的不斷提高,列車動荷載對既有線路基的穩定性影響越來越大。巖溶發育、石灰巖地層埋藏淺的地段,受雨季地表水下滲的影響,易出現淺層的路基土洞,形成路基的不均勻沉降。根據作者近幾年在既有線路基巖溶病害治理項目中的經驗,病害地段一般具有空溶洞體積大、地下水水位變化大且流向復雜等特點。如津浦線K369溶洞群,最大單洞體積達到15.7m×6.2m×12.0m,結構復雜,在我國北方非常罕見,頂板最薄處僅有0.4m,嚴重危及津浦線行車安全。總結提出了針對路基大型巖溶病害的綜合灌注治理方法,即根據溶洞的規模、體積以及上覆基巖的破碎程度、頂板厚度,選用不同的工程材料綜合灌注。對有條件的溶洞,研發了數字信號采集系統,對整個灌注過程進行實時監控,從而使充填灌注工作目的性更強。以津浦線K369大型巖溶病害治理項目為背景,對綜合灌注法在路基大型巖溶病害治理工程中的應用進行簡要介紹,并對如何確定巖溶病害處理深度,整治工藝創新等進行了探討。

1 工程概況

津浦線K369+200~K369+700段位于巖溶發育區,在K369+364.5附近發現路基下有一大型溶洞,洞口位于下行左9.6m。經初步勘察揭示,該處地下是由結構復雜相互貫通的11個空溶洞組成的大型溶洞群,單洞長3.77~15.7m,寬 0.5~6.2m,洞高 0.4~12m,每個溶洞間一般由直徑約0.8m左右的通道相連。在雨水下灌、爆破、以及當地老百姓下到洞內開采石鐘乳的影響下,每次進入洞內勘察都能看到新近發生的坍塌落石,頂板最薄處僅有0.4m,嚴重危及路基穩定及津浦線行車安全(如圖1所示)。

圖1 溶洞口原貌

2 勘察簡介

K369+200~K369+700病害范圍內采用物探、鉆探、調查測繪等方法進行綜合勘察,對K369+364.5處的溶洞群,勘察人員進入洞內進行了調查測繪。采用羅盤、皮尺、攝像機、數碼相機等測攝儀器,進行各種數據的量測與采集,基本查清了溶洞的分布范圍、大小及頂板厚度(如圖2所示)。

圖2 洞內勘察情況

2.1 地質情況

(1)地貌巖性

本區宏觀地貌單元為泰山山脈北緣之低山丘陵區,大地構造單元屬山東地塊泰山隆起北側,為魯中南低山丘陵不穩定工程地質區的中低山亞區。

(2)地質構造

該區內無大的斷裂通過,但次級小斷裂發育,共有4條小斷層存在。褶曲不發育,單斜產狀為主。巖層節理發育,以構造型為主,伴有風化節理。次級小斷層和節理的發育為地下水下滲形成了良好的通道。該區地下水主要為深層基巖裂隙水,據調查,埋藏深度大于100m。

2.2 巖溶發育分區及穩定性分析

根據物探、鉆探和調查測繪的結果,K369+200~K369+700范圍內共分為4個區,各區穩定性分析如下。

巖溶弱發育區(Ⅰ):穩定區。

巖溶中等發育區(ⅡA):基本穩定區,局部淺層有溶洞發育。

巖溶中等發育區(ⅡB):較穩定區,可能塌陷。

巖溶強烈發育區(Ⅲ):不穩定區,可能塌陷。K369+364.5溶洞群位于該區,經綜合判釋為可能塌陷的非穩定巖溶溶洞。

3 處理范圍確定

經方案論證、專家評審,確定處理范圍為:上行線范圍為穩定區(I區),不需處理;下行線K369+330~K369+375.3為不穩定區(Ⅲ區);三線K369+251.5~K369+297.5為較穩定區(ⅡB區),可能坍塌;三線K369+340~K369+410為不穩定區(Ⅲ區)。下行線、三線上述地段為工程處理范圍。其中下行線上述地段已危及行車安全,應迅速處理。

4 灌注原則

4.1 K369+364.5溶洞群

該處溶洞以大型溶洞群的形式存在,由大小不同、埋深不一、走向各不相同的巖溶溶洞相互連通而成,溶洞內無充填物,溶洞類型為裸露型,其連通性較好,裂隙發育。該溶洞主要集中發育在埋深30m以上,局部可達37m。設計采用灌注混凝土、砂漿與壓漿相結合的方法處理巖溶病害。溶洞下部主要灌注混凝土,防止漿材過多漏失。接近頂板部分,當混凝土的自身流動無法保證頂板充填密實時,可灌注水泥砂漿或壓水泥漿。

混凝土中粗骨料可以有效填充較大裂隙,防止填充材料向加固范圍以外滲流,減慢充填速度,并造成不必要的浪費。混凝土凝固后可以在病害范圍形成支脈相連的有效剛體,增強路基的穩定性。通過試灌,混凝土采用輸送泵灌注,混凝土拌制過程按1%比例添加泵送劑,既保證了混凝土在管內的輸送順暢,又能使混凝土具有較小的塌落度和良好的和易性,提高了混凝土在溶洞內及裂隙間的流動性,確保充填密實(如圖3所示)。

圖3 混凝土在洞內灌注情況

4.2 巖溶強烈發育區(Ⅲ)

K369+330~K369+373.5(下行線里程 )、K369+340~K369+410(三線里程)。石灰巖間夾泥灰巖,受斷層影響很大,節理非常發育,巖體相當破碎,巖溶溶洞以溶洞群的形式存在,各溶洞連通性良好,發育深度從0~30m不等,對線路的穩定性影響較大,線巖溶率 >20%,最大可達40%以上。

整個區域巖體破碎,設計以灌注混凝土、砂漿為主,對較小裂隙、頂板及有充填物的溶洞壓水泥漿處理。

4.3 巖溶中等發育區(ⅡB)

K369+251.5~K369+297.5(三線里程)。該段石灰巖節理發育,巖體破碎,溶洞較發育,巖溶溶洞以連通性較好的空洞為主,溶洞主要發育在埋深20m以上,在埋深小于15m范圍內集中發育,對路基的穩定性影響較大。

該段溶洞空洞體積一般較小,高度0.2~0.8m。設計以灌注水泥砂漿為,對較小裂隙、頂板壓水泥漿處理。孔底鋪墊底砂,堵塞孔底裂隙。

5 主要機具設備

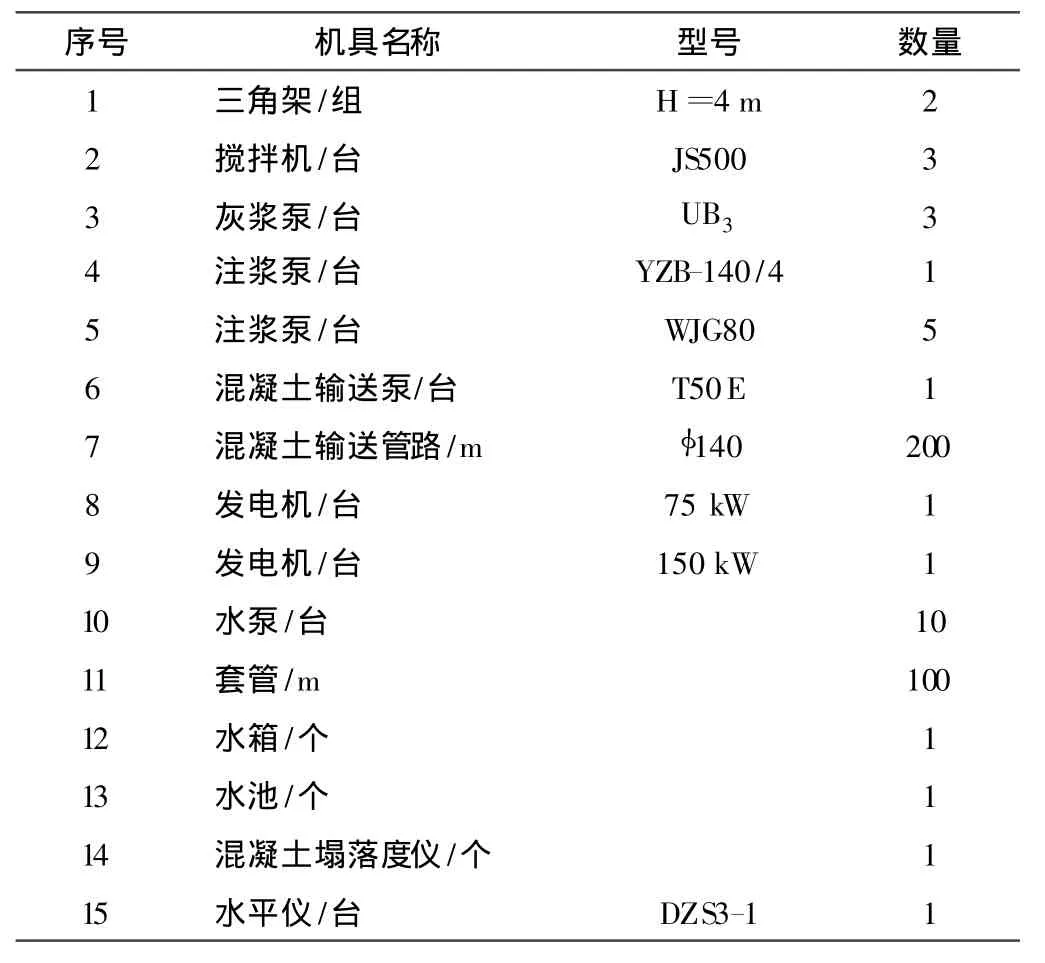

主要機具設備如表1所示。

表1 主要機具設備

6 灌注材料

灌注材料主要為:混凝土、水泥砂漿、水泥漿。混凝土主要用于K369+364.5溶洞群及其他需加固區內體積較大、互相貫通的溶洞;水泥漿、水泥砂漿主要用于較小裂隙及頂板壓漿。

水泥:采用P·C 32.5R級復合硅酸鹽水泥。

砂:拌和用砂采用中砂,使用前須嚴格過篩,防止堵管。

碎石:粒徑1~2 cm。

砂漿:水泥與砂的比為1∶0.1~0.4,水灰比為1∶1.5~1∶0.6,鋪底砂漿可適當減小水灰比,增加細骨料比例,上部水灰比可逐漸增大。

混凝土:塌落度220~230 mm,添加泵送劑1%。

7 混凝土輸送管路布置

K369+364.5溶洞群主要采用混凝土輸送泵灌注,洞外管路水平布置,通過埋在注漿孔內的鋼套管與洞內的灌注管路體系連接,出漿孔均位于各層溶洞頂板最高處,確保充填密實。經多次試灌與技術創新,水平管與向下的管路連接處,設置了向上的彎頭連接,解決了泵送混凝土打上不打下的技術難題,大大減少了混凝土由水平管路向地下管路體系輸送時頻繁堵管現象,加快了施工進度。

8 灌注量計算

灌注量計算如表2所示。

表2 灌注量計算

9 灌注施工

9.1 注漿孔布置

K369+364.5溶洞群:通過鉆探資料與洞內勘察,已經查明了溶洞形狀及分布,布孔主要針對溶洞的位置實施鉆孔,注漿孔均布置于溶洞頂板最高處,確保灌注密實。由于爆破等因素影響,洞內坍塌較嚴重,為減小擾動,施工中利用了部分既有勘察鉆孔。

Ⅲ區(溶洞群除外)、ⅡB區:該區根據物探、鉆探揭示溶洞位置布孔,鉆孔間距4~6m。

成孔使用 XY-100型地質鉆機完成,鉆孔直徑127 mm。

9.2 灌注

(1)灌注順序

灌注按照先下后上、先外后內的原則進行。首先灌注加固區外排注漿孔,形成帷幕,避免漿液過多流失。K369+364.5溶洞群,互相貫通,構造復雜,根據現場情況灌注順序由下向上逐層完成。

單孔的灌注順序為:根據每孔的擬處理深度下套管,對需處理的溶洞底層灌注水泥砂漿或沖砂鋪底,然后逐層灌注混凝土或水泥砂漿,套管隨灌注深度起拔,對于較小裂隙壓水泥漿。

(2)套管使用

因一個鉆孔大多要穿過多層溶洞,為便于控制,灌注過程須使用套管。套管直徑保證套管起落順利,且不漏漿。套管起落利用自制簡易三角架結合倒鏈完成,灌注結束并把套管全部拔出后,方可移動三角架。如果灌注孔已經堵塞,可先用巖芯管清理鉆孔或重鉆,然后再下套管。

(3)灌注量控制

該段巖層裂隙發育、互相貫通,從地質資料看,處理區域內巖溶發育方向沒有規律,灌注量不易控制。在保證質量的前提下,為降低造價,通常采用間歇灌注控制灌注量,間歇時間3 h左右。每次灌注前在孔底鋪一層水灰比較小的水泥砂漿或鋪墊砂層,防止漿材向縱深漏失較多。溶洞群灌注時遇跑漿嚴重時,可在洞底裂隙發育處以片石封堵。

(4)頂板壓漿

K369+364.5溶洞群,當混凝土灌至孔口而頂板無法保證密實時,可以采用壓水泥漿方法保證充填密實,排漿壓力0~1.5 MPa左右為宜,現場可根據地層情況進行調整。壓漿過程注意記錄注漿量,如果實際注漿量高出設計值較多,則需適當降低排漿壓力,并減小漿液水灰比。

(5)終孔

壓漿時當孔口壓力在0~0.2 MPa左右,吸漿量不大于4 L/min時,持續30 min,則視為漿液已灌滿。該區裂隙發育,如果長時間不起壓,或無法滿足上述指標而排漿量較大時,可改用水泥砂漿或混凝土進行灌注。K369+364.5溶洞群,施工人員可下到洞內灌注,通過觀察可以判定溶洞是否已灌滿,無法觀察到頂板灌注情況的溶洞,可用數字信號采集系統實時監控,如有空洞可在頂板壓力補漿。

每次灌注結束后,應壓入一定量的清水,清洗套管,但壓入的水量不宜過多,以免沖淡漿液,影響漿液凝固。如果一次灌注時間較長,套管應經常活動,防止漿液將套管凝固住。最后清洗攪拌機、輸送管路、注漿泵,進行下一孔的灌注。

10 質量檢測

10.1 實時監控

K369+364.5溶洞群,在確保安全的前提下,施工人員進入洞內安裝攝像頭及照明設備,利用數字信號采集系統對洞內的灌注過程和灌注質量進行全過程實時監控(如圖4所示),發現問題及時改進灌注工藝,并采取相應的處理措施,確保灌注質量。

圖4 監控實拍混凝土灌至洞頂畫面

10.2 檢查孔檢測

針對灌注難度較大或地質情況特別復雜的區域作一定數量的檢查孔,正線下方的檢查孔為斜孔,施鉆時必須嚴格控制鉆桿傾斜角度,確保孔底位置正確。如檢查孔發現有空洞,在分析原因后可采用二次補漿或其他處理措施(如圖5所示)。

10.3 物探檢測

施工完畢后,針對處理區域進行物探檢測,物探可采用地質雷達、對稱四極電測深等方法進行綜合物探,并將施工后的物探資料與勘察階段的物探資料進行對比分析,準確判釋充填質量。

圖5 檢查孔提取巖芯情況

10.4 壓水試驗

壓水試驗的關鍵是如何控制試驗中的穩定流量、壓力和成果判斷。試驗方法按照《水工建筑物水泥灌漿施工技術規范》進行。

所有檢查孔、壓水孔均應在檢查完后以較稠的水泥砂漿灌滿。

11 探討與完善

11.1 巖溶處理深度的探討

在巖溶頂板安全厚度評價的計算中,普遍采用了類比法、計算法等方法,但是由于計算參數選取人為因素大,各類公式的計算理論不同,計算出的結果也往往出入較大。作者認為溶洞的地質結構千差萬別,世界上沒有完全相同的兩個巖溶地區,傳統的關于巖溶穩定性的計算往往并不能完全反映工點的實際情況。比如本文案例中溶洞群頂板最薄處只有0.4m,各種公式計算出的結果都為不穩定區,但津浦線歷經百年該處都未曾塌陷,只是三線的開挖、爆破、洞內的人為破壞等因素才導致了洞內的不斷坍塌。而在其他工點,比如兗石線某工點,巖溶埋深在30m,因與路基內的通道已形成,土洞不斷發展,最終導致路肩處的陷坑病害。圖6是俄羅斯技術人員所做的列車荷載下基床應力分布規律試驗,在我國一般認為基床下3~4m范圍,列車及道床荷載對地基中心部位產生的附加應力是最大的,所以作者認為在基床下3~4m范圍內,線巖溶率超過10%的地層,無論頂板穩定性計算結果如何,出于安全考慮,都必須處理。對于基床下3~4m以下深度范圍,首先應采用注漿等方式阻斷溶洞與上部路基通道或土巖分界面,防止土洞等路基病害的進一步形成與發展。在巖溶地區穩定性判定方面,主要應考慮溶洞頂板的基巖破碎程度、水位變化、斷層情況、溶洞(群)結構形式、影響范圍以及是否有充填物等因素,計算結果在地質條件較好時可適當取小值,在保證處理效果的前提下,節約處理成本。

圖6 列車荷載下基床應力分布規律

11.2 注漿量計算的經驗系數

本文案例中所采用的注漿量計算公式,為普遍使用的經驗公式,但在應用中存在系數取值人為影響因素大的問題,有時只是0.1的偏差,計算出的注漿量可能就會成倍的變化,通過經驗總結,公式計算出的注漿量值一般偏大。在近幾年各工點的反復實踐中,作者總結出注漿量與受注體體積的大致比值為0.08~0.2(有的文獻介紹經驗系數為0.1~0.2)。對于評價為巖溶中等發育區、洞內有充填物或計算區域注漿量時,可取小值;對于評價為巖溶強烈發育區、有大范圍空洞揭示或計算單個空溶洞注漿量時,應取大值。另外在受注體體積計算時,邊界選取范圍大時,系數取小值,相反則取大值。

11.3 數字信號采集系統的完善

在實踐中,作者創作了針對大型溶洞灌注作業的數字信號采集系統,既能實現灌注過程的實時監控,保證灌注密實以及突發事件的應急處理,又可為工程項目保留隱蔽工程影像資料。該系統從本文案例項目開始應用,直到今天我公司在溶洞、采空區處理項目中仍在使用,并為查明溶洞、采空區的地下結構、地下水流動情況以及灌注過程的實時監控等工作做出了貢獻。下一步應將該系統進一步完善,增加定向、測距、遠攝、提高水下成像質量等功能,甚至可以借鑒其他領域的創新技術直接判定鉆孔周圍一定范圍內的溶蝕、破碎程度以及空洞位置及大小,從而使巖溶處理手段更加豐富、勘察精度更高、處理效果更好。

[1]鐵道部第一勘測設計院.鐵路工程地質手冊[M].北京:中國鐵道出版社,1999

[2]龔曉南.地基處理手冊(第三版)[M].北京:中國建筑工業出版社,2008

[3]李前銀.再論巖溶塌陷的形成機制[J].北京:中國地質災害與防治學報,2009,20(3):52-55

[4]吳凡華.巖溶路基注漿加固施工技術[J].路基工程.2006,126(3):97-99