針刺對局灶性腦缺血大鼠缺血腦組織及血清白介素-8的影響*

郭永明,梁憲如

(1.天津中醫藥大學針灸系,天津 300193;2.武警醫學院附屬醫院,天津 300162)

白介素-8(IL-8)是20世紀80年代后期發現的一種對炎性細胞具有趨化作用的細胞因子,在炎性反應及缺血性疾病中具有重要的調節作用。局灶性腦缺血后缺血側腦組織發生明顯的炎癥反應,IL-8作為一種重要的炎性細胞因子,在這一病理生理過程中如何變化、發揮什么作用,針刺對其有何影響呢?本次實驗用放免法動態觀察了局灶性腦缺血大鼠腦組織及外周血IL-8的變化及針刺的干預效應,旨在進一步探討腦缺血后炎癥反應的發生機制及針刺治療腦缺血的作用機制。

1 材料與方法

1.1 實驗動物及分組 選用Wistar大鼠130只(由天津市衛生局實驗動物中心提供),體質量(220±20)g,雌雄各半,隨機分缺血組、針刺組各50只、假手術組25只、正常組5只。前3組又分為3、6、12、24、48h各時段組,其中缺血組、針刺組每組各10只、假手組每組各5只。

1.2 模型的制作 缺血組及針刺組動物經3%的戊巴比妥鈉(45 mg/kg)腹腔注射麻醉,側臥位固定,于眼眶至耳的中點縱行切開皮膚約1 cm左右,分離并切去部分顳肌,暴露顳骨,做一個約3 mm的骨窗,輕抬腦,可見橫過嗅束向上走行的大腦中動脈(MCA),用加熱的不銹鋼絲輕輕接觸靠近嗅束上緣的大腦中動脈,使之快速凝閉,遇有血管破裂可用小棉球局部輕壓止血,術后創面敷少許抗生素(先鋒Ⅳ),縫合傷口并單籠飼養。假手術組除不凝閉MCA外,余手術步驟同模型組。

1.3 腧穴的選取及處理 根據大鼠穴位圖譜,針刺組選取“醒腦開竅”針法主穴人中、內關,先針刺人中,用雀啄手法10次,繼刺雙側內關穴,直刺捻轉提插瀉法1 min。3 h針刺組,手術后1 h針刺;6、12 h針刺組,手術后1 h針刺,處死前蓄積1次;24、48 h針刺組針2次/d,處死前蓄積1次。正常組、假手術組及缺血各組動物同樣抓取,不做其他處理。

1.4 指標檢測及方法

1.4.1 標本收集 各組動物在規定的時間點摘眼球取血,分離血清,-20℃冰箱保存,待測。然后迅速斷頭取腦,在冰盤上分開兩大腦半球,剝離大腦中動脈栓塞(MCAO)側皮質,稱質量,按 400 mg:1 mL 的比例加生理鹽水作組織勻漿,2000 r/min離心15 min,取上清,-20℃冰箱保存,待測。

1.4.2 IL-8 的測定 采用 FT-6 SDF γ-晶體閃爍計數儀(天津中醫藥大學第一附屬醫院放免室提供),用放射免疫分析法測定各組動物腦組織及血清中IL-8含量,IL-8檢測試劑盒由北京東亞免疫技術研究所提供,操作程序嚴格按照藥盒說明書進行。

2 結果

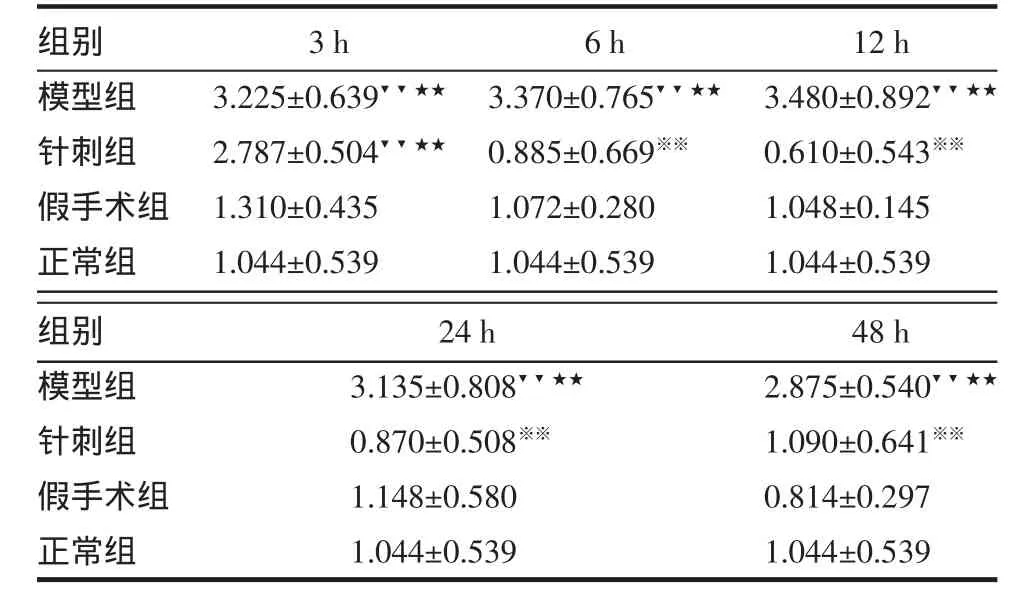

2.1 局灶性腦缺血大鼠腦組織IL-8含量的變化及針刺的影響 局灶性腦缺血后3 h腦組織IL-8含量明顯升高,12 h達高峰,然后逐漸降低,至48 h仍維持在較高水平,各時段模型組與同時段假手術組及正常組比較均具有顯著性差異(P<0.01),各時段假手術組與正常組比較無顯著差異(P>0.05)。治療后3 h針刺組腦組織IL-8含量較模型組略有下降,但無統計學意義(P>0.05),6~48 h各時段針刺組與同時段模型組比較腦組織IL-8含量明顯降低(P<0.01),與同時段假手術組及正常組比較無顯著差異(P>0.05),表明局灶性腦缺血后腦組織IL-8含量明顯增高,“醒腦開竅”針法可在缺血早期(6 h)明顯抑制腦組織IL-8含量升高,并持續至48 h使其含量基本維持在正常范圍。各組動物腦組織IL-8含量變化見表1。

表1 各組動物腦組織白介素-8含量(±sTab.1 The content of IL-8 in the brain of all groups of rats(±sμg/g

表1 各組動物腦組織白介素-8含量(±sTab.1 The content of IL-8 in the brain of all groups of rats(±sμg/g

注:與同時段模型組比較:※P<0.05,※※P<0.01;與同時段假手術組比較:★P<0.05,★★P<0.01;與正常組比較:▼P<0.05,▼▼P<0.01。

組別模型組針刺組假手術組正常組3 h 3.225±0.639▼▼★★2.787±0.504▼▼★★1.310±0.4351.044±0.5396 h 3.370±0.765▼▼★★0.885±0.669※※1.072±0.2801.044±0.53912 h 3.480±0.892▼▼★★0.610±0.543※※1.048±0.1451.044±0.539組別模型組針刺組假手術組正常組24 h 3.135±0.808▼▼★★0.870±0.508※※1.148±0.5801.044±0.53948 h 2.875±0.540▼▼★★1.090±0.641※※0.814±0.2971.044±0.539

2.2 局灶性腦缺血大鼠血清IL-8含量的變化及針刺的影響 局灶性腦缺血后各時段模型組血清IL-8含量較同時段假手術組和/或正常組明顯升高(P<0.05,P<0.01),治療后 6、12及 48 h針刺組血清IL-8含量顯著低于同時段模型組(P<0.05,P<0.01),表明局灶性腦缺血后血清IL-8含量升高,“醒腦開竅”針法可使其含量降低。各組動物血清IL-8含量變化見表2。

表2 各組動物血清白介素-8含量(±sTab.2 The content of IL-8 in the serum of all groups of rats(±sμg/L

表2 各組動物血清白介素-8含量(±sTab.2 The content of IL-8 in the serum of all groups of rats(±sμg/L

注:與同時段模型組比較:※P<0.05,※※P<0.01;與同時段假手術組比較:★P<0.05,★★P<0.01;與正常組比較:▼P<0.05,▼▼P<0.01。

組別模型組針刺組假手術組正常組3 h 0.708±0.413▼0.571±0.2270.482±0.1890.408±0.2746 h 0.827±0.218▼▼★0.485±0.253※※0.498±0.0920.408±0.27412 h 0.769±0.197▼★0.535±0.249※0.432±0.1320.408±0.27424 h 0.806±0.421▼▼★0.769±0.225▼0.492±0.1180.408±0.27448 h 0.961±0.293▼▼★★0.635±0.222※※0.404±0.0780.408±0.274

3 討論

IL-8是一種重要的白細胞趨化因子,可由許多細胞產生,主要吸引中性粒細胞、噬酸粒細胞、噬堿粒細胞及T細胞[1],腦內神經元及膠質細胞受IL-1、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)的刺激亦可誘導IL-8的產生[2]。IL-8屬于一類典型的炎性介質,可在炎癥反應過程中趨化中性粒細胞,使細胞表達黏附分子,導致細胞游離Ca2+濃度迅速而短暫升高,并誘導細胞變形、脫顆粒反應、呼吸爆發和溶酶體酶釋放,使細胞得以激活[3];IL-8不僅在白細胞趨化中起關鍵作用,而且和IL-8相關趨化性多肽能在幾分鐘內快速活化整合素α、β鏈的連接分子,增加白細胞與內皮細胞的黏附和跨膜移行[4],因此,IL-8在炎癥的發生發展過程中具有重要作用。

研究表明,腦缺血時腦組織及外周血中IL-8發生明顯改變,Kostulas等[5]通過原位雜交法測定發病1~7 d的腦缺血患者單核細胞內IL-8 mRNA的表達,并用酶聯免疫吸附(ELISA)法測定血漿中IL-8水平,發現缺血性卒中患者單核細胞IL-8 mRNA表達增加,血漿中IL-8水平升高,兩者呈正相關,認為多形核白細胞(PMNL)由血循環到達腦缺血部位可能與IL-8有關,IL-8可能參與了白細胞向缺血損傷部位聚集的反應。潘旭東[6]等采用雙抗體夾心法間接ELISA法觀察了缺血性腦血管病(ICVD)患者血清IL-8水平的變化,發現ICVD患者血清IL-8高于正常人,發病1周內高于1周后,大面積腦梗死者高于小面積腦梗死者,提示IL-8與腦缺血損傷有關,它與腦缺血病程呈負相關,與梗死面積呈正相關,說明腦缺血損傷引起IL-8水平的升高,而IL-8水平的升高又加重腦損傷的程度。其他學者[7-10]也有類似報道,認為IL-8在“缺血-炎癥/免疫反應-缺血或出血發生-再缺血”這一循環過程中具有關鍵的觸發作用,是神經系統損傷免疫機制中的重要環節,早期IL-8增高提示預后不良。

本次實驗發現腦缺血后腦組織及血清IL-8含量顯著增高,以腦組織中增高尤為明顯,各時段平均增高幅度達到3倍左右,該結果與上述文獻報道基本一致,推測缺血后缺血皮質神經元、膠質細胞和血管內皮細胞合成和分泌IL-1β、TNF-α迅速增加,從而激活神經元、膠質細胞及內皮細胞等分泌合成大量IL-8,導致缺血早期腦內及血清IL-8含量急劇增高,IL-8與其他炎性細胞因子如IL-1β、TNF-α等共同作用,快速活化整合素α、β鏈的連接分子,并誘導細胞黏附分子(ICAM-1)等黏附分子表達上調,由此造成白細胞與缺血區血管內皮細胞的牢固黏附,加之缺血局部存在高濃度的IL-8,因此不斷趨化吸引炎性細胞穿越血管壁,進入腦組織并向周圍浸潤,進入腦組織的炎性細胞又合成分泌大量IL-8,由此進一步造成缺血側腦組織IL-8持續增高。筆者認為缺血側腦組織IL-8的升高既是形成炎性反應的始動因素之一,同時又是炎性反應的結果,而血清中IL-8含量的高低可能間接反應腦損害的程度。針刺后腦組織及血清中IL-8含量顯著降低,尤以腦組織中IL-8降低更為明顯,說明針刺可通過減少IL-8的合成分泌而抑制炎性細胞的黏附及浸潤,阻斷由IL-8所介導的一系列炎癥反應的發展,從發揮腦保護作用,推測對IL-8這種顯著的良性調整作用可能是“醒腦開竅”針法治療缺血性腦血管疾病的重要作用機制之一。

[1]畢愛華.醫學免疫學[M].北京:人民衛生出版社,1997:72-73.

[2]曹學兵,孫圣剛,黃懷鈞,等.CINC/IL-8與腦缺血再灌注損傷[J].國外醫學·神經病學神經外科學分冊,1999,26(3):155-158.

[3]曹秋云,潘旭東.腦缺血再灌注損傷與白細胞介素-8的關系[J].國外醫學·腦血管疾病分冊,2000,8(5):267-270.

[4]霍紅梅,張志琳,包仕堯.腦缺血損傷與抗黏附分子治療研究進展[J].國外醫學·腦血管疾病分冊,2000,8(4):213-216.

[5]Kostulas N,Kivisakk P,Huang Y,et al.Ischemic stroke is associated with a systemic increase of blood mononuclear cells expression interleukin-8 mRNA[J].Stroke,1998,29(2):462-466.

[6]潘旭東,曹秋云,王海燕,等.缺血性腦血管病患者血清IL-8水平的變化及其臨床意義[J].臨床神經病學雜志,2000,13(5):295-296.

[7]陳光輝,張仁良,吳學豪,等.急性腦卒中患者血清一氧化氮和炎性細胞因子測定及其臨床意義[J].中風與神經疾病雜志,1999,16(1):30-32.

[8]劉 楠,鄭 安,葉欽勇,等.腦血管疾病患者血清TNF、IL-8的變化及臨床意義[J].中國神經免疫學和神經病學雜志,1998,12(5):220-223.

[9]葉志其,張國忠,黃建斌.電針對腦缺血大鼠再灌注期血清IL-8、IL-10 的實驗研究[J].臨床和實驗醫學雜志,2008,7(4):1-3.

[10]盧志河,張國忠.電針治療大鼠腦缺血再灌注期血清白細胞介素8 水平的調節[J].中國臨床康復,2006,43(10):156-158.