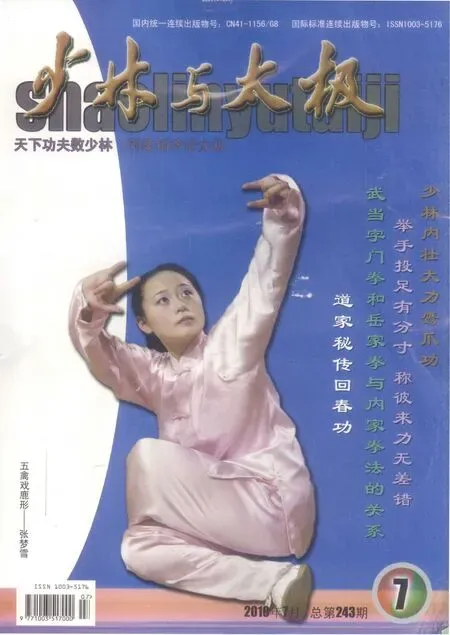

少林大悲拳之掌法煉氣

文/張 翔 魏東梅

少林大悲拳之掌法煉氣

文/張 翔 魏東梅

少林大悲拳為內功拳法,全名叫“大悲心陀羅尼拳”,為佛門密宗。相傳此法源于印度,原為達摩禪師所創(也有傳為隋唐時期少林曇宗和尚所編)。初始,達摩禪師來到少林寺講經時,發現許多僧人體質虛弱,精神不振,精力不足,一到聽講經書時經常出現困乏、打瞌睡現象,甚至個別和尚還鼾聲不止。為了增強眾多僧人的體質,充沛精神,他以少林寺中諸多佛像的姿態為造拳依據,創編了大悲心陀羅尼拳(少林大悲拳),并配以大悲心陀羅尼經(亦稱大悲咒),每做一式就默誦一句經文。在封建朝代,僧人在佛門里演練此拳是一件相當嚴肅、莊重的事情,需先沐浴、凈身、焚香、供佛方可練拳,否則是禁止的。

據傳,以前在少林寺里沒有一定功底、沒有一定資歷和地位的高僧,是不可能學到此拳的。至于對俗間更是秘而不傳,所以民間很少有人能見到大悲拳。

少林大悲拳雖與太極、八卦、形意等拳種一樣,都注重內外兼修,強調氣沉丹田、貫通任督二脈,但在煉氣與行拳上卻有著獨到之處。它以深與長的腹式呼吸秘法來調解和配合全套拳法運作,使整個拳勢都呈現出內功狀態。此法可以提高練拳者的肺活量,增強呼吸功能,并能體現出“氣龍游遍周身暖,蕩氣回腸抖精神”的氣場感覺和健身效果。下面就將少林大悲拳的幾種掌法煉氣過程及相關招式介紹一下,與同道共同探討。

一、預備式

兩足左右開立,距離同肩寬,身體自然直立,兩臂自然下垂,手心向內;頭頂正直,眼向前平視;口輕閉,舌抵上腭。

重點要求:立身要中正安舒,全身放松,不得有絲毫僵勁,含胸拔背,兩臂下垂,要松肩墜肘;手指要自然微開,手心要空;開襠斂臀,尾閭中正;氣沉丹田,神貫于頂。少林大悲拳的預備式的步法、身法、手法的要點、要求,無一不是內功的要求,這就給以后幾種煉氣動作打下了一個良好基礎,可以說是內功筑基式。

二、大鵬展翅

兩手拇指自然分開,其余四指自然靠攏,然后兩臂徐徐平舉,高與肩平,成雙展掌。

重點要求:雙臂平舉不可一高一低,不得有前有后,要求與肩、胸成一條直線。隨兩臂徐徐平舉,氣沉督脈吸入腦海,兩臂要松三節,即肩關節、肘關節、腕關節都要松開,以使氣血貫通。在兩臂上舉時,其著力點在腕上端,其腕就像吊著一桶水似的那樣沉重。肘部還應有下墜之感,肩部要確實松開,使氣貫于手指,并有發麻、發熱和熱流沖撞十指之感覺,似觸電一般。

三、鷂鷹旋空

接上式,雙掌由肩高再往下沉松,逐漸緩緩以內勁翹起,成立掌。

重點要求:五指自然分開,手心要空,中指微翹以引氣上行。此時要沉肩、墜肘、坐腕,以使氣貫于十指,隨緩緩立掌動作,氣沿任脈歸于丹田。

上述兩式系一呼一吸,一吸氣入腦海,一呼氣入丹田。一呼一吸形成任督循環,與所謂的“小周天”循環相似。

四、童子拜佛

接上式,雙臂立掌以小臂緩緩向前合攏,指尖相對(先以中指相對,后食指、無名指、小指及大拇指陸續相對),掌心合緊,拇指與喉齊,要松肩墜肘,徐徐向胸前回收,深吸氣于腦海,形成合十手。

五、青龍吸水

接上式,手尖向前漸漸下垂,雙臂隨合掌下垂至襠部,要松肩墜肘,長呼氣,形成下垂掌,氣沉于丹田。

上述是少林大悲掌法煉氣的幾種立身動作。另外在此拳的全套中,其下盤動作也頗多,更要習練者掌握好深長的腹式呼吸方法。習者應多多練習,認真做到呼吸與動作相結合,以形成任脈、督脈循環,從而將此拳練到爐火純青的地步。