銅仁地區 2009—2010夏秋冬連旱程度分析及成因初探

楊秀勛,儲曉春,舒新明

(貴州省銅仁地區氣象局,貴州 銅仁 554300)

銅仁地區 2009—2010夏秋冬連旱程度分析及成因初探

楊秀勛,儲曉春,舒新明

(貴州省銅仁地區氣象局,貴州 銅仁 554300)

銅仁地區 2009—2010年出現歷史罕見的夏秋連旱并疊加冬旱的嚴重干旱,通過分析和評估發現,在這次夏秋冬三季連旱過程中,一是以冬季干旱最重,地區大部達到特重等級,且地區西部旱情重于東部;二是夏季干旱普遍達到中旱等級,干旱嚴重程度僅次于冬旱;三是地區東部秋旱偏重,普遍達到中到重旱等級,而地區西部秋旱只達到輕旱標準,旱情比東部偏輕;四是這次銅仁地區冬季出現罕見的特重干旱是前期長時間降水偏少累積、氣溫偏高所致,而西太平洋副熱帶高壓長時間跨季節異常穩定偏強、脊點位置異常偏西、南海夏季風異常以及中東太平洋海溫異常是造成這次干旱災害的主要成因。

干旱;評估;成因分析

1 引言

2009年 7月至 2010年 2月,銅仁地區出現了歷史罕見的夏秋連旱并疊加冬旱的嚴重干旱氣候事件,期間旱情一直未能得到有效緩解,長時間跨季節的干旱,導致農業生產嚴重受災,并威脅和影響到了人民群眾的飲水安全。本文采用全區 10個氣象站的地面氣象報表資料和思南、印江、銅仁部分站點的土壤濕度監測資料,分析干旱期間的雨情特點和干旱特征并對干旱程度進行評估。使用國家氣候中心發布的有關季風、大氣環流以及海溫監測資料,分析干旱災害的大氣環流異常、季風異常和海溫異常以及對干旱的影響。

2 降水時空分布特點

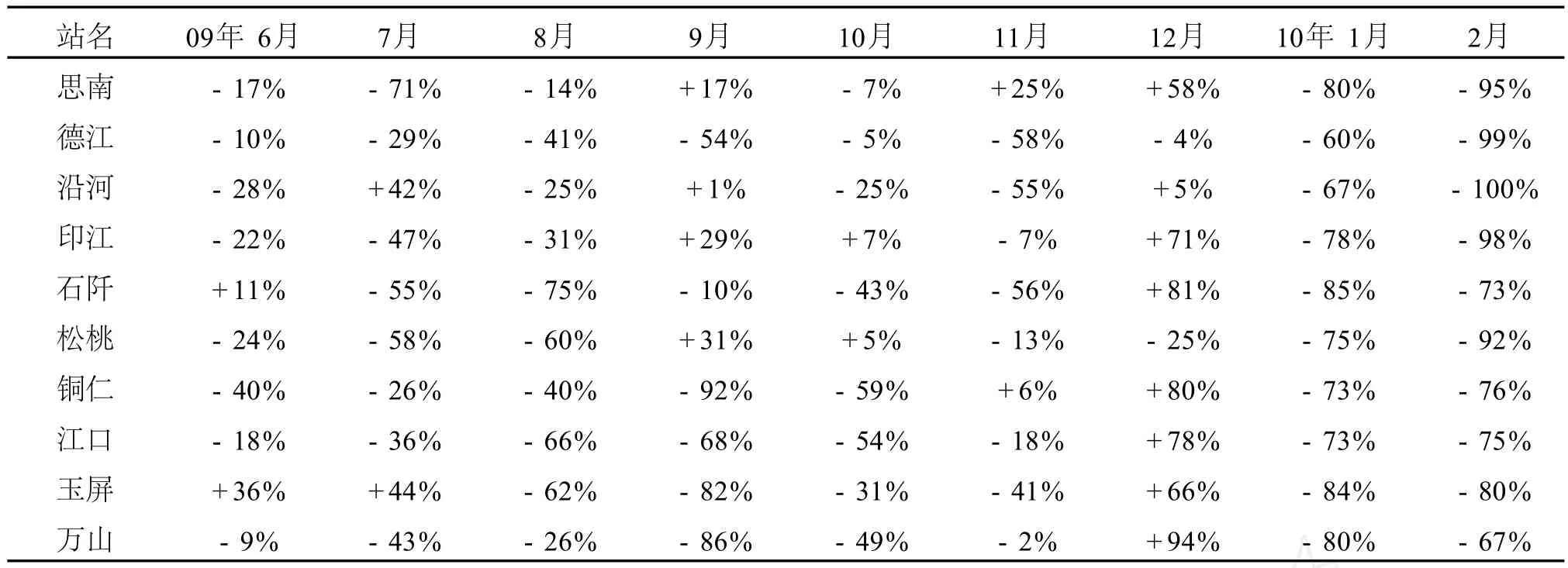

干旱的實質是缺水,而降水是農田水份的主要來源,是造成干旱的主要因素之一;2009年夏季到2010年冬季,銅仁地區 9個月的降水總量在 500-650mm之間,與常年同期相比地區大部偏少 3-4成,降水時段和降水時空分布極端不均,表現為夏季降水量偏少最多,東部雨季結束時間最早、冬季持續少雨干旱時間最長,各站干旱期內降水距平百分率統計見表 1。2009年夏季,除玉屏站 6-7月和沿河站 7月份降水充足外,其余均明顯偏少,70%的縣站連續 3個月出現負距平,且思南、德江、印江、松桃、銅仁、江口、萬山 7個站 7-8月降水量持續偏少3-8成,月降水量偏少 6成或以上的多達 7站次,其中以西部的石阡 8月份降水距平百分率偏少75%、雨量偏少 86.1mm最多,思南 7月偏少 71%、雨量偏少 122.3mm次之。各地占年降水總量 4成以上的夏季降水量明顯偏少,各地山塘水庫在豐水季節蓄水嚴重不足,是造成全區秋冬季節農業干旱和人畜飲水告急的直接原因。秋季地區大部降水量仍然繼續偏少,降水量全區偏少 5成以上的就有11站次,有 5個站降水量整個秋季連續出現負距平,尤其以東部的江口、玉屏、萬山、銅仁 9月份偏少7-9成最多,9月 1-14日在全區出現中度夏旱的基礎上繼續維持高溫少雨天氣,使夏秋干旱相連。2010年冬季降水量主要集中在 12月上半月,從 12月中旬后期又開始進入了少雨干旱時段,1月份各地降水偏少在 6-8成以上,2月份偏少 7成以上,西部各縣基本無雨,持續少雨干旱天數均達到 60d以上。

3 溫度時空分布情況

這次干旱過程除了降水偏少,時空分布不均外,還伴隨有高溫天氣。僅 2009年 8月份全區氣溫持續偏高,平均氣溫在 27.5℃以上,較常年同期偏高 1℃以上,月內≥35℃的高溫日數大部分縣達 10d以上,沿河縣達 16d,8月 22日沿河日最高氣溫高達39.8℃。據統計:2009年 8-10月份平均溫度除松桃外,其余各地偏高 1-2℃,其中以江口偏高 2.1℃最多,銅仁、玉屏次之;2010年 1-2月地區西部偏高 1-1.5℃,東部偏高 1.6-2.1℃,由于氣溫偏高,加快了土壤水分蒸發,加速了旱情發展,加重了災害損失 (圖略)。

表 1 銅仁地區各站 2009年 6月至 2010年 2月降水距平百分率表

4 旱情評估與演變

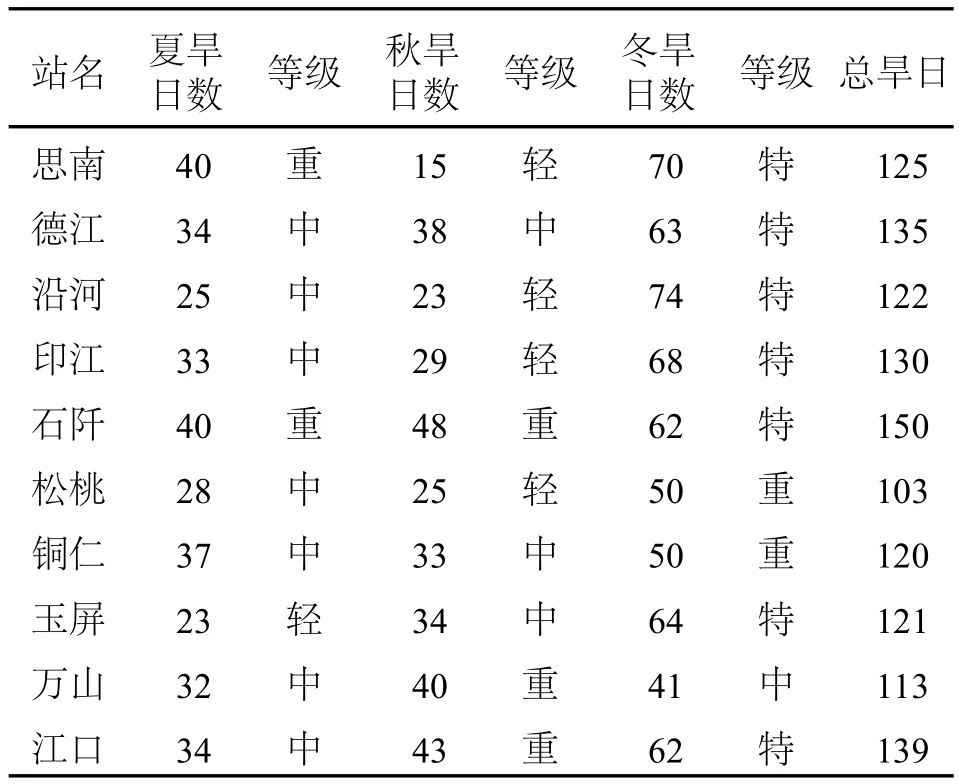

截止 2010年 2月底,銅仁地區各地干旱總日數均在 100d以上,干旱造成全區農作物受災面積 14萬余公頃,其中成災面積 8.6萬公頃,絕收面積 7.2萬公頃,受災人口達 193.5萬人,有 58萬人口、36萬頭大牲畜飲水困難,因災死亡大牲畜 27 127頭,直接經濟損失達 10億多元。銅仁地區氣象局 2010年 2月 24日啟動Ⅳ級抗旱應急響應,3月 10日宣布將抗旱應急響應提升至Ⅰ級,這也是銅仁地區歷史上首次啟動Ⅰ級抗旱應急響應命令。本文利用地區所轄 10個指標站的地面氣象報表資料,統計了2009年 7月至 2010年 2月的干旱日數,見表 2,對照《貴州省干旱標準》以及相關文獻[1],分析和評估這次干旱的嚴重程度及其演變過程。

表 2 銅仁地區各站 2009年夏秋季至2010年冬季干旱日數統計表 (單位:d)

4.1 氣象干旱等級評估分析

4.1.1 夏季地區大部出現中度氣象干旱 從 2009年 7月中旬開始,銅仁地區各地進入高溫少雨天氣,伏旱開始露頭,8月 1-28日,思南、萬山、江口各地累計降水量只有 41~55mm,比常年同期偏少 6~7成,銅仁、松桃僅為 23~28mm,比常年同期偏少 8成,沿河、德江、玉屏、印江、石阡累計降水量不足10mm,較常年同期偏少 9成~1倍。由于夏季降水顯著偏少,導致各縣 (市、特區)山塘水庫在豐水季節蓄水嚴重不足,水位持續下降,致使半坡地以上的自然水田脫水開裂,水稻、玉米、烤煙、紅苕等農作物不同程度受旱,伏旱迅速發展,普遍達到中度、局部重度氣象干旱等級,與國家氣候中心監測的結果大致相同,只是局部略偏重,見全國旱澇 CI指數分布圖 1(圖 1)。

圖 1 全國氣象旱澇分布圖 (2009年 08月 29日監測)

4.1.2 秋季東部地區出現中到重度氣象干旱,比西部地區旱情偏重 入秋后,全區各地仍沒有出現明顯的降水天氣過程,高溫少雨狀況繼續維持,形成夏秋連旱天氣。以西部的思南和東部的銅仁市為例,9月 1-14日,思南縣滴雨未下,9月 22日-10月 8日半個多月降水量僅為 2.6mm;銅仁市整個 9月份降水量只有 7.1mm,較常年同期偏少 9成以上。常年地區東部在 9-10月份往往會出現 2-3次中雨以上的較強降水過程,以補充前期水分蒸發和降水不足分布不均的情況,而銅仁、玉屏等市縣2009年整個秋季就再沒有出現過大的降水過程,使雨季于入秋前過早結束,雨季較常年同期結束偏早1個多月,故地區東部 2009年秋旱偏重,達到中-重旱等級。而與此相反,地區西部各地 2009年秋季降水量反而比東部偏多,入秋后分別于 9月中旬后期、10月 18日、11月 9日出現了 3次大到暴雨天氣過程,使該地區前期旱情得到了有效的緩解,使秋旱普遍比東部地區偏輕,普遍只達到輕旱量級。

4.1.3 冬季地區大部出現特重干旱 2010年冬季從 12月下旬開始,全區各地先后又進入少雨季節,各地降水異常稀少,在 2009年 12月中旬后期至2010年 2月底的 70多天時間里,地區西部各縣降水總量在 10mm以下,較常年同期偏少 8成到 1倍,東部各地降水總量不足 20mm,較常年偏少 7-9成。特別是 2010年后冬的 1-2月降水更是異常稀少,氣溫撥高,加劇了旱情的迅猛發展,尤其是 2月份,西部的德江、印江、沿河月降水量不到 0.5mm,思南縣不足 2mm,致使西部各縣普遍達到特重干旱等級,而地區東部各地也達到重度或以上干旱標準,與國家氣候中心 CI指數監測的結果基本一致(圖略)。在大部分地區出現河塘見底、水井干涸、大地龜裂、人畜飲水告急情況下,地區行署決定投入抗旱資金分別在銅仁、萬山、玉屏、松桃、德江、沿河、印江、思南 8個縣市特區選定 24處開展地下水井緊急施工,以緩解上述地區人畜飲水困難問題。

4.2 農業干旱等級評估分析

在農業上,通常是以土壤水分虧缺的累積程度來表征干旱嚴重程度,而 20cm土層深度的含水量多少更是直接影響到作物的生長發育狀況,對旱情的反映更具有代表性。因此本文利用地區水文局在銅仁、印江等地 4個土壤監測點 2010年 2月份逐旬 20cm土壤相對濕度資料,對照《貴州省干旱標準》對局地干旱程度進行分析評估見 (表 3)。從表3可看出:以砂粒土為主、水源條件差的銅仁市川硐鎮 20cm土壤相對濕度 2月份一直持續低于 30%,平均只有 27%,達到特重干旱等級,而以壤土為主,水源條件一般的銅仁市茶店鎮、印江縣新寨鄉和思南縣鸚鵡溪鎮 20cm土壤平均相對濕度也不到40%,在 36-38%之間。由此可知,在砂土地區冬季干旱程度達到特重等級是無疑的,而壤土地方根據《貴州省干旱標準》評判只達到重旱等級,與干旱日數指標評判結果偏輕一個等級。

表 3 銅仁地區部份鄉鎮 2010年 2月20cm土壤濕度監測數據表

5 干旱成因分析

5.1 南海夏季風提前異常活躍

5.1.1 據國家氣候中心東亞季風監測資料顯示

2009年 4月第 4候和第 5候,南海季風監測區的兩個監測要素均已超過臨界值 (圖 2),并維持了兩候,于 4月第 4候在南海中南部建立假爆發,較多年平均時間偏早了一個月。由于 2009年南海夏季風提前異常活躍,于 4月中下旬出現了異常活躍的季風環流形勢,造成我區夏季降水偏少。

圖 2 南海監測區 (10~20°N,110~120°E)平均緯向風和假相當位溫的變化

5.1.2 南海夏季風與我區夏旱關系 由于南海夏季風提前活躍或爆發,使我國的雨帶提早北移,往往到盛夏 7月中下旬至 8月,雨帶已越過我區移到長江流域附近,我區受強大的副熱帶高壓穩定控制,造成我區夏季降水量偏少,從而發生嚴重夏旱天氣。據統計:當南海提前出現異常活躍季風環流形勢或南海夏季風爆發偏早年,我區夏季 6-8月降水量會出現嚴重偏少、夏旱發生率高的現象。如歷史上南海夏季風爆發偏早的年份有:1954、1956、1957、1972、1979、1985、1994、1995、1996、2000、2001、2002年共 12a中,除了 1979年未發生夏旱外,其余都出現了不同程度的夏旱天氣,其中 1972、1985、1994和 2001年的夏旱達到了大旱或特重旱的標準,其余年份為小到中旱。

5.2 大氣環流形勢異常

西太平洋副熱帶高壓異常。圖 3給出了 2007-2010年西太平洋副熱帶高壓面積指數、強度指數、脊線位置和西伸脊點序列,從圖中可以看出,2009年 7月至 2010年 2月份,副高的面積指數和強度指數均大于氣候平均值,特別是 2009年 7-10月份副高的面積指數和強度指數遠遠偏離氣候平均值,呈單峰型上升,峰值均高于前兩年;副高脊線位置除 7月份比常年偏北 2個緯距外,其它月份接近多年平均位置,但副高西伸脊點位置在 2009年 7月至 2010年 2月期間一直比常年平均位置偏西。2009年 7月份副高西伸脊點位于 115°E,比常年平均位置偏西約 8個經距,到 8-9月份突然加強西伸到了 95°E附近,比常年平均位置偏西 18~28個經距,之后 2009年 10月至 2010年 1月副高西伸脊點長時間穩定徘徊在 100~105°E附近,位置比常年平均值偏西 8~25個經距,2010年 2月以后,副高再次加強西伸至 90°E,比常年平均值偏西達 30個經距之多,這是非常少見和異常的。旱期由于副高異常偏強脊點位置異常偏西,長時間穩定控制我區,盛行下沉氣流,極大地壓制了輻合帶的生存空間,對流活動受到抑制,不利于將南方的暖濕氣流帶到西南地區東部,致使我區降水偏少,氣溫偏高,旱情嚴重。入冬以后,由于南支槽偏弱,來自印度洋的西南暖濕氣流比較弱,致水汽供應不足,加上影響我國的冷空氣強度偏弱,南下路徑偏北偏東,圖略,導致冷暖空氣很難在我區上空交匯,致使降水嚴重偏少,溫度偏高,旱情偏重。

圖 3 西北太平洋副熱帶高壓面積指數 (A)、強度指數 (B)、脊線位置 (C)和西伸脊點 (D)序列

5.3 海溫異常

5.3.1 自 2009年 6月以來,赤道中東太平洋地區出現了明顯的暖海溫異常,形成厄爾尼諾 (ElNino)事件。進入 11月份又迅速增強,12月前 20d赤道中東太平洋地區海溫仍呈上升趨勢,最大暖海溫異常中心位于赤道中東太平洋 180-130°W范圍,暖中心強度已超過 2.0℃且其暖中心位置較傳統厄爾尼諾事件的暖中心位置偏西,表現為混和型厄爾尼諾的特征 (圖 4)。受海洋異常強迫和海氣相互作用的影響,北半球大氣環流表現出的主要特征是 500 hPa西太平洋副高強度和位置發生異常和較大變化。

5.3.2 厄爾尼諾事件對黔東北氣候的可能影響據國家氣候中心分析歷史上與今年類型 (混和型)相似的厄爾尼諾事件對我國氣候的影響發現,厄爾尼諾事件對后冬 (1-2月)氣溫的影響區域中,西南地區東部氣溫較常年同期處在偏高的范圍內。在厄爾尼諾事件影響下,太平洋表層的熱流向東走,將熱帶水汽帶走,導致由南方進入到西南的水汽偏少,供應不足,使西南地區降水偏少,也會影響到黔東北的銅仁地區降水明顯偏少并發生干旱。

5.4 地理環境對干旱的影響

據各地上報的災情資料,地區西部災情重于東部,其原因除了氣象干旱等級偏高影響外,西部特殊的、典型的喀斯特地形地貌也是旱情加重的重要因素[4];我區地勢為西高東低,西部地處烏江山峽,境內山高坡陡,溝壑縱橫,河道屬于峽谷型,石多土少,田土分散,土層淺薄,雨水蓄不住,地下水用不上,田土持水和耐旱能力低,澆灌面積小,降水的有效利用率低,所以災情偏重 。

圖 4 2009年 12月 (前 20d)全球海表溫度異常分布

6 結束語

這次黔東北乃至西南地區出現特重干旱,屬于極端氣候事件,如能快速對干旱程度進行正確評估,可以有效指導抗旱決策,減輕災害損失。從本文對這次干旱的評估結果看:干旱日數指標比較好用,基本符合實際旱情和災情,而土壤相對濕度指標評估結果卻相對偏輕,比前者偏低一個等級,但對砂土的評估情況較切合實際;雖然單項指標評價干旱粗略一點,但簡單實用,可操作性強且能快速評價和反映干旱的發生。另外這次干旱的成因異常復雜,影響因子眾多,往往是各種因子綜合影響的結果,有待深入研究,本文只從南海夏季風、海溫和西太平洋副高方面對這次干旱成因作初步探討和分析,尋找干旱預報指標,對干旱的預測評估和決策服務起到一定的促進作用。

[1] 唐磊,等 .貴州干旱指標簡介 [J].貴州氣象,2005,29(S1):44-45.

[2] 《貴州省干旱標準》2006年 11月 1日實施 .

[3] 朱乾根 .天氣學原理與方法[M].北京:氣象出版社 .

[4] 谷曉平,等 .貴州生態與農業氣象軌道業務現狀與展望[J].貴州氣象,2007,31(3):3-5.

[5] 陶詩言,衛捷,等 .2008/2009年秋冬季我國東部嚴重干旱分析[J].氣象 .2009,4(35),4.

P458

B

1003-6598(2010)增刊-0143-05

2010-09-10

楊秀勛 (1964-),男,工程師,主要從事地面氣象探測工作。