7.16暴雨雷達回波分析

許英杰,張升,張文軍

(1.佳木斯市氣象臺,黑龍江佳木斯154004;2.牡丹江市氣象局,黑龍江牡丹江 157003)

7.16暴雨雷達回波分析

許英杰1,張升1,張文軍2

(1.佳木斯市氣象臺,黑龍江佳木斯154004;2.牡丹江市氣象局,黑龍江牡丹江 157003)

利用佳木斯2009年7月16日的Micaps資料和新一代雷達資料對2009年7月16日08: 00到7月17日08:00佳木斯附近暴雨產生的天氣背景,不穩定能量的觸發,衛星云圖的演變,雷達回波演變特征和速度場回波特征,著重探討對暴雨貢獻大的波狀層積混合性回波及速度場的回波演變特征進行分析,弓型帶狀回波的演變特征及弓型帶狀回波速度場演變特征進行分析,得到兩種回波對臨近降水預報有指導意義的結論。

暴雨;波狀層積混合性回波;弓型帶狀回波

1 引言

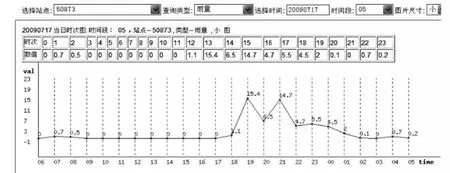

受高空低渦和地面低壓倒槽共同影響,2009年7月16日08:00到7月17日08:00佳木斯市、樺川縣及所屬12個鄉鎮出現暴雨,其中樺川縣橫頭山鄉降水量達79.3 mm。這場降水使佳木斯市部分中小河流出現河水漫堤,低洼地帶出現嚴重內澇,市區內多個立交橋大量積水,致使道路一度受阻(見圖1)。

圖1 佳木斯市主要降水時間

2 天氣形勢分析

2.1 高空形勢

7月16日08:00 佳木斯高空處于減弱低渦后部,850 hPa高度場在內蒙古大興安嶺東側有一淺槽呈東北-西南向從海拉爾一直延伸到河套北部地區,850 hPa溫度場遼寧-吉林-黑龍江一帶為暖脊控制。850 hPa槽前西南氣流把渤海灣上空水汽一直輸送到佳木斯上空,在低層形成暖濕層結。在700 hPa和500 hPa高度場高空為低渦后部弱的偏西風控制,在中高層偏西氣流把冷空氣從西部輸送到佳木斯市上空,形成上干下濕的不穩定的大氣層結。

2.2 地面形勢

7月16日14:00 地面圖上倒槽從河套地區一直伸展到黑龍江省北部,冷鋒移入倒槽并在黑龍江省東部產生鋒生,由于鋒面的抬升作用觸發不穩定能量快速釋放造成佳木斯附近產生暴雨天氣。

3 云圖分析

7月16日18:00 從紅外云圖上能夠看到3個較強的中尺度對流云團,其中佳木斯西部對流云團發展旺盛,中心大致呈圓形,邊緣清晰,云頂溫度梯度很大,云頂最低溫度達-70℃左右。云團從18:00開始影響佳木斯區,降水開始,到19:00云團大致呈圓形為降水高峰,1 h降水量達到19.4 mm。20:00以后對流云團逐漸向東北-西南向拉伸變形呈逗點狀,20:00到21: 00佳木斯市區又出現一次降水高峰,降水量達到14.7 mm。22: 00對流云團主體逐漸移出測站,降水變小。從水氣云圖來看,色調白亮邊界清晰說明高空對流云團水汽含量很大。

4 雷達回波分析

主要降雨過程由兩種回波產生:第一個降水峰值是由波狀層積混合性回波不斷經過降水落區產生的;第二個降水峰值是由急流前部風速輻合導致的弓型帶狀回波經過降水落區產生的。

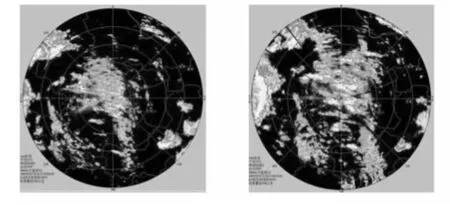

4.1 波狀層積混合性回波

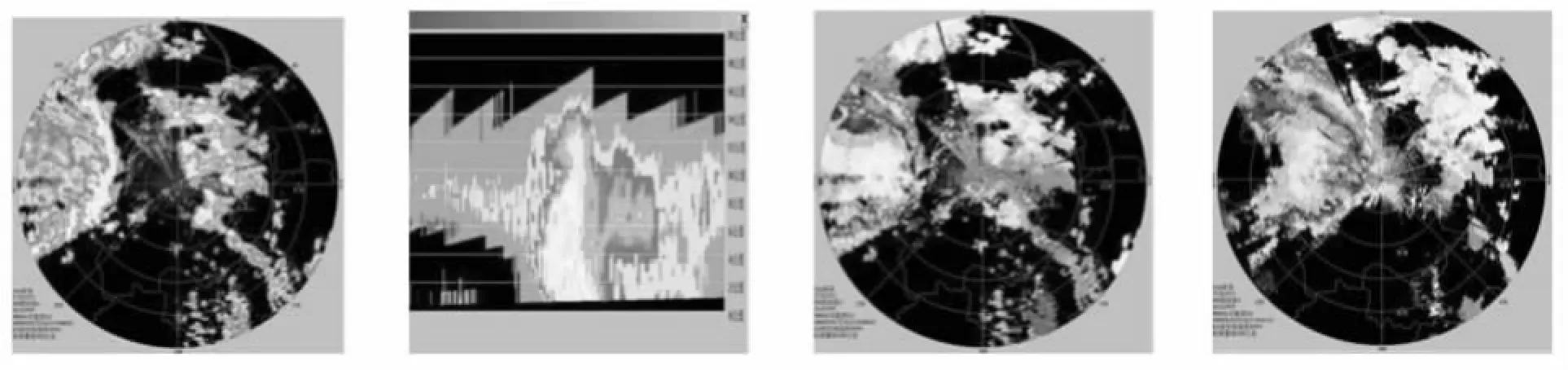

17:49 在135~320 °有一片層積混合性回波呈一排排波狀排列,有明顯的波峰波谷,由西西南向北東北方向移動,在移動過程中不斷發展加強,波狀回波最大強度值維持在40 dbz左右。由于波狀回波不斷經過降水落區產生“列車效應”,致使18:00~19:00時產生第一個降水峰值,佳市15.4 mm,樺川18.2 mm。雷達回波圖演變(見圖2~3)

4.2 波狀層積混合云速度圖

18:00~19:00 測站周圍零速度線呈“S”型,并且出現速度“牛眼”,伴有一直維持在16ms-1左右的低空急流,說明低空有暖平流并且低空急流為波狀層積混合云提供了不穩定能量(見圖4~5)。

圖2 18:00 0.5°強度PPI 圖3 18:23 0.5°強度PPI

圖4 18:00 0.5°速度PPI 圖5 18:23 0.5°速度PPI

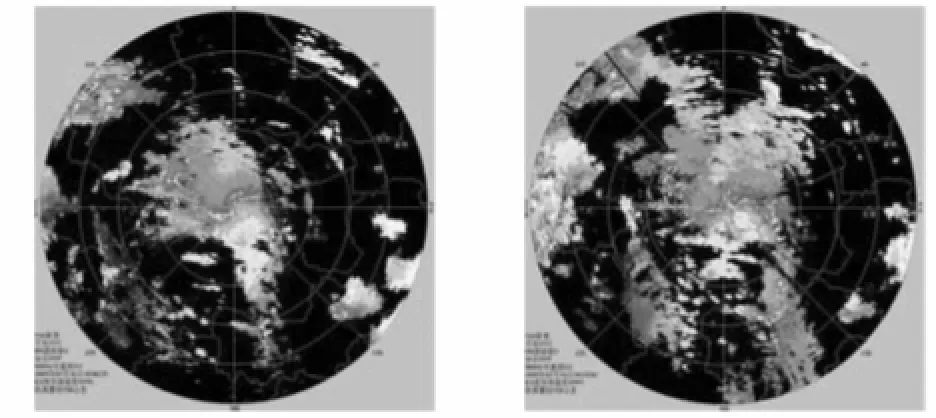

4.3 弓型帶狀回波

18:17 回波強度圖上,250~290°130~150 km回波大致呈弓型帶狀,隨著時間推移,弓形帶狀回波向東偏北方向移動并不斷加強。帶狀回波強度有明顯的強弱變化,18:34回波減弱時強度在30 dbz左右,寬度在6 km左右,回波高度為12 km。18:39回波開始加強,19:08達到最強強度為42 dbz左右,寬度為8~9 km,回波高度在12 km以上,強回波高度為6 km。19:19弓型帶狀又有所減弱,寬度變窄。19:24弓型帶狀又有所增強,寬度變寬,40 dbz以上強回波高度維持在6 km左右,弓型帶狀回波移動前方回波強度梯度很大,移動后方是弱回波或無回波區。19:30弓型帶狀回波開始影響湯原,19:53開始影響佳木斯,20:10的回波圖抬高仰角可以看到測站西北出現零度層亮帶,說明降水開始減弱變成穩定降水。弓型帶狀回波經過降水落區出現第二個降水峰值,湯原12.3 mm,佳木斯14.7 mm,樺川10.8 mm。(見圖6~7)

4.4 弓型帶狀回波速度圖

圖6 19:08 0.5°強度PPI圖7 19:08(1.1km 326°99km 298°)vcs剖面圖8 19:08 0.5°速度PPI圖9 19:41 0.5°速度PPI

負速度區前沿出現強烈的速度變化,速度從-26 ms-1變到-40 ms-1以上。說明弓型帶狀回波是由強烈速度輻合帶產生的。急流中心一直與速度輻合帶相伴,距離約20~40 km。當急流中心與強輻合帶距離近時輻合強,強輻合帶與回波急流中心也呈小幅變化;回波急流中心與強輻合帶距離遠時輻合弱,與弓型帶狀回波強弱變化相一致。強大的風速輻合使低層潮濕的空氣被抬升,產生窄而強的弓型帶狀回波。回波急流中心風速與弓型帶狀回波強度有密切關系,從出現到影響佳木斯前最大風速中心維持在-40 ms-1以上,最大時為-43 ms-1。移過佳木斯市后最大風速中心減弱到25 ms-1以上,最大急流中心也遠離風速輻合帶40 km以上,弓型帶狀回波變寬降水減弱(見圖8~9)。

4.5 VWP風廓線產品

19:59 VWP產品上看到19:03~19:14從0.3 km到2.1 km風隨高度順轉,低層有暖平流。從19:59開始風隨高度逆轉,低層開始轉為冷平流。在4.9 km到8.5 km有風速25ms-1以上急流中心,說明弓型帶狀回波后部有急流相伴隨。

5 結論

(1)在不穩定大氣層結條件下由于鋒面的抬升觸發使佳木斯附近上空不穩定能量迅速釋放,產生暴雨天氣。

(2)波狀層積混合性回波最大強度在40 dbz左右,在移動中不斷發展加強,并且強回波反復經過降水落區,產生列車效應是降水加大的小尺度因素。

(3)弓型帶狀回波是在急流中心前強烈的速度輻合激發的,弓型帶狀回波產生強對流天氣,是產生暴雨又一關鍵因素。

(4)弓型帶狀回波強弱與回波后面的最大風速中心有密切關系,是預報弓型帶狀回波減弱加強的重要指標。

P458.1+21.1

A

1002-252X(2010)04-0013-02

2010-8-6

許英杰(1963-),男,遼寧省丹東市人,成都信息工程學院,本科生,工程師.