黑龍江省近30a干旱發生規律及趨勢分析

張劍俠,孫彥坤,王晨軼,紀仰慧

(1東北農業大學資源與環境學院,黑龍江哈爾濱 150030;2.黑龍江省人工影響天氣辦公室,黑龍江哈爾濱 150030;3.黑龍江省氣象科學研究所,黑龍江哈爾濱 150030)

黑龍江省近30a干旱發生規律及趨勢分析

張劍俠1,2,孫彥坤1,王晨軼3,紀仰慧3

(1東北農業大學資源與環境學院,黑龍江哈爾濱 150030;2.黑龍江省人工影響天氣辦公室,黑龍江哈爾濱 150030;3.黑龍江省氣象科學研究所,黑龍江哈爾濱 150030)

采用干旱指數法分析黑龍江省1976~2005年干旱發生規律的研究,將常規的年干旱指數計算應用到月指數計算中,很好的解釋了年降水量不少卻仍有干旱發生的現象,揭示干旱的發生規律和趨勢。

干旱指數;規律;趨勢

1 引言

黑龍江省地處中緯度歐亞大陸東岸,屬大陸性季風氣候。降水主要集中在夏季,春季降水較少,有“十年九春旱”之稱,加之近些年主要降水集中月份出現持續高溫少雨天氣,導致干旱范圍的擴大與干旱化程度的加重。雖然處在半干旱半濕潤地區,但常規的分析方法是以年干旱指標來分析干旱程度和規律性,卻不能反映干旱的實際情況。各年分析結果顯示,干旱發生率不高,但實際發生在春季、夏季或秋季的干旱已嚴重影響到生活、生產和生態的發展。以月和季度為時段分析干旱的現狀及規律性,能夠更加真實地揭示干旱的規律性及發生趨勢,對認識干旱、防御干旱具有重要作用。

2 資料和方法

2.1 資料來源

文中采用黑龍江省80個氣象站1976~2005年逐月降水、逐月蒸發、逐年降水、逐年蒸發兩個氣候要素4種數據的觀測資料以及農業氣象災害統計資料。

2.2 分析方法

不同學科對干旱的定義不盡相同,從氣象角度出發,我們定義氣象干旱是指降水和蒸發不平衡造成的異常水分短缺現象;從農業的角度出發,農業干旱是指由土壤水和作物需水不平衡造成的異常水分短缺現象;綜合多種干旱來看,氣象干旱是最基本的類型,無不起源于它,正是由于降水的異常短缺才導致了一系列不同領域對水需求的短缺,形成不同類型的干旱。在此采用如下的干旱指數分析干旱程度:

式中:r為干旱指數;EP為年蒸發能力(ram),采用布迪科公式用E的觀測值估算EP=K·E,其中K為折算系數,目前我國多數地區取用K=0.9;P為年降水量(mm)。

3 結果與分析

3.1 干旱規律分析

近些年來,雖然年降水量相對來說比較穩定,基本在450~550 mm,甚至有的年份降水量超過600 mm,但干旱的發生頻率卻有所增加,春旱尤為明顯,主要是因為降水時間分布不均,降水集中的月份高溫少雨的概率增加,造成夏旱的形成,因此分析年干旱指數不能很精確的確定干旱的發生。通過分別計算各月的干旱指數,將干旱年精確到干旱月詳細的分析干旱的發生,解決了年降水量不少,但仍有干旱發生的矛盾。用月蒸發量與月降水量比值計算出r值,當r>7時定義為干旱月(見表1),利用黑龍江省80個氣象站的1976~2005年逐月降水和蒸發資料,計算出各月的r值,應用到各月來評定干旱程度。通過對照實際發生干旱,通過計算得到的干旱準確率超過95%,可見此法計算的干旱指數應用到各月來確定干旱發生的程度較為合理。

表1 氣候干濕分布與干旱指數關系表

3.2 干旱的主要特點

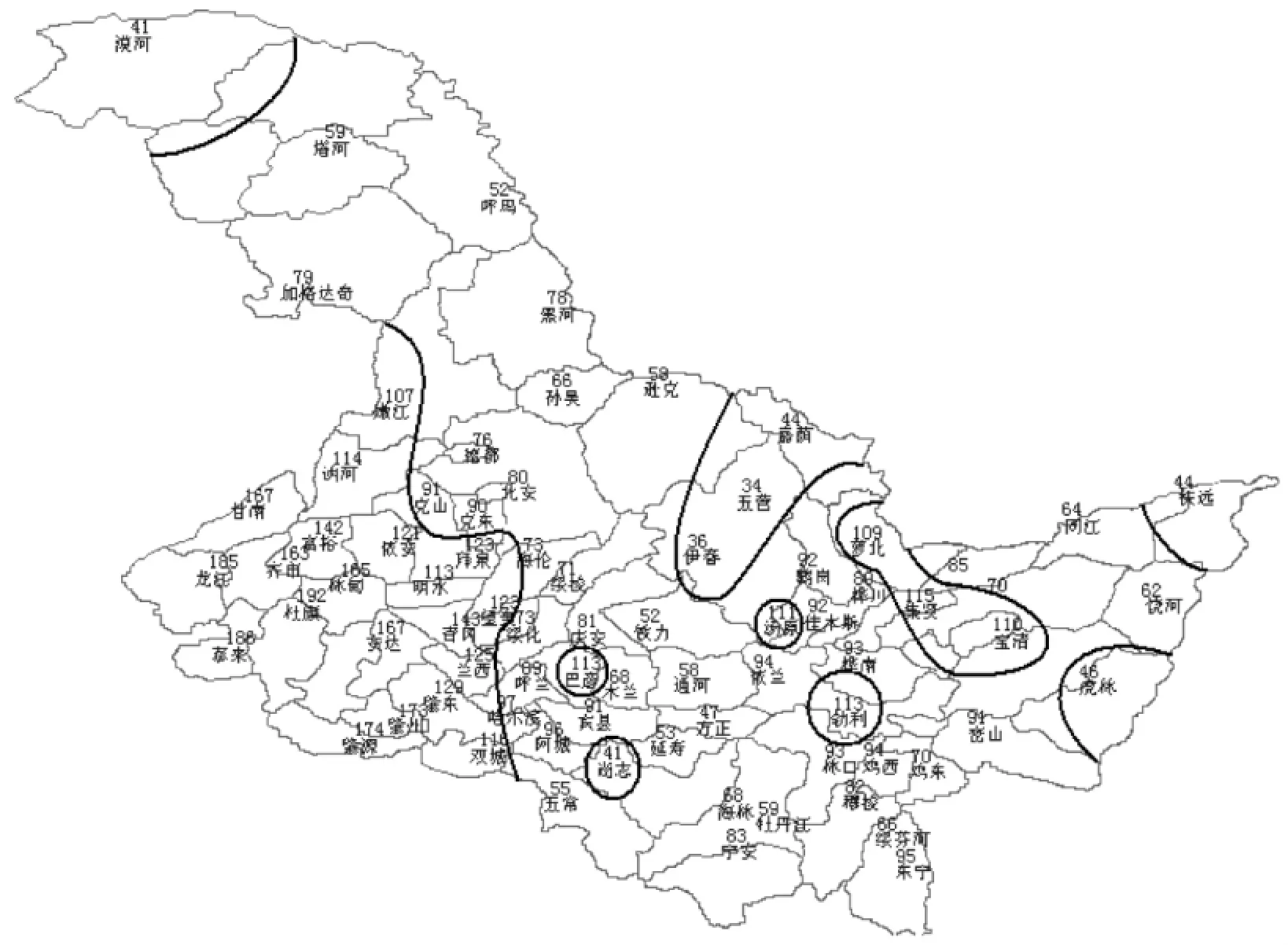

用全省80個站的逐年蒸發和逐年降水資料,計算1976~2005年共30 a的干旱指數r值,計算出的r值范圍在2~4之間,說明黑龍江省屬于半濕潤半干旱地區。用全省80個站的逐月蒸發和降水資料,計算1975~2005年共31 a中1~12月的干旱指數r值,得出黑龍江省的西南部及中部個別市縣干旱次數較多,超過100次;其余大部分市縣干旱次數在50~100次,極少市縣干旱次數低于50次,如圖1所示。計算1976~2005年共30 a中3~10月的干旱指數r值,確定r>7時為干旱月,得出全省春季(3~5月)發生干旱的頻率比較高,真可謂是“十年九春旱”;由于夏季是降水較集中的時段,因此干旱的頻率相對較低,但有間歇出現的規律(見表2)。并且表現出由東向西干旱次數逐漸增多并交替出現,西南部干旱次數最多。根據干旱次數將其進行區域劃分,得到3個干旱程度區,I區干旱次數為70次以上,Ⅱ區干旱次數在40~70次之間,Ⅲ區干旱次數小于40次,如圖2所示。

表2 1976~2005年干旱發生月份

圖1 1975~2005年共31 a中1~12月的各站干旱總次數分布圖

3.3 空間分布規律

如圖2所示,根據區域劃分結果分析,I區為干旱多發區,240個月中平均有88個干旱月,干旱發生率為36.7%;其次是Ⅱ區,干旱發生率為22.2%;Ⅲ區的干旱次數最少,干旱發生率為13.3%。從行政分區的角度劃分:齊齊哈爾大部地區與綏化大部地區為干旱多發區;黑河地區,哈爾濱西部,三江平原大部及牡丹江半山區干旱程度次之;漠河、呼瑪、撫遠、饒河、虎林干旱程度最低,屬于濕潤地區。

3.4 周期性變化

圖2 1975~2005年共30 a中3~10月的各站干旱總次數分布圖

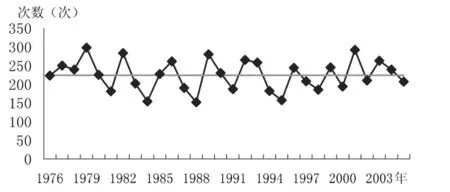

通過對歷史實際干旱發生統計,由圖3可見1979年,干旱次數最多,依次為2001年、1982年、1989年與1979年比較相當,各年均超過280次;1988年干旱次數最少,為152次,可見全省30 a 80個站發生干旱的總次數都在150次以上。根據圖中給出的均值線分析,曲線波動頻率逐漸縮短,且振幅越來越短,可見干旱次數顯現增加的趨勢,干旱的周期性也逐漸縮短。

4 歷年旱災影響

圖3 歷年發生干旱次數

20世紀50年代黑龍江省旱情異常嚴重的土地面積為1萬hm2,1951~1988年的38 a中構成春早并造成作物顯著減產的有22 a,1949~1990年的41 a中,累計旱災減產糧食239億kg。1990年增加到22萬hm2。70年代全省易旱土地面積225萬hm2,1990年增加到400萬hm2。1982年全省大旱,耕地受災面積430.4萬hm2,糧食比上年減產20億kg。1990年以來,黑龍江省春夏持續高溫,燥熱無雨,干旱更加嚴重,西部連續13 a大旱,1993、1998、2000、2003年春季發生大旱,松花江哈爾濱段水位分別為111.97、111.62、111.41、110.07 m,特別是2000年春、夏兩季遇到百年來未遇大旱,降水量較歷史同期減少70%~80%,苗枯死,農業損失慘重。其中拜泉縣未下一場雨,肇源縣降水量僅25 mm,全縣8.7萬hm2旱田,受災受旱面積413萬hm2,占耕地總面積的46%,其中嚴重干旱面積265.3萬hm2,主要集中在齊齊哈爾、大慶、哈爾濱、綏化各地區,全省有50多個市縣發生旱情。2001年,全省58個縣(市),769個鄉鎮不同程度遭受旱災,面積達501萬hm2,嚴重受災235萬hm2,絕產101萬hm2。據統計,全省自1996~2000年因早減產糧食136億kg,直接經濟損失163.6億元[1]。2003年,黑龍江省大氣環流出現異常,兩個多月幾乎滴水未下,自4月上旬開始,底墑較差的西部地區旱情加重,旱區迅速向中東部擴展,5月20日發展為全省性干旱[2],河流幾乎全部斷流。截止6月12日,松花江哈爾濱段水位下降為110.07 m,創歷史最低記錄,江上輪流全部斷航133 d[1]。2007年從6月中旬初開始,直至8月7日,58 d一直未出現全省性較大的降水天氣,使全省大部農區先后出現不同程度的旱象。截止8月7日,全省總受旱面積為506萬hm2,其中重旱面積為187萬hm2。此外,旱災還減少工業、城鎮、農村人畜等供水量。1975~1980年的嚴重旱災,使哈爾濱市10多萬居民處于等待夜來水狀態。同時,旱災還減少河道流量,影響環境用水和船運用水[2]。

5 結論

年干旱指數計算得出,黑龍江省屬于半濕潤半干旱地區;全年月干旱指數計算得出,黑龍江省的西南部及中部個別市縣干旱次數較多,超過100次;其余大部分市縣干旱次數在50~100次,極少市縣干旱次數低于50次;3~10月的干旱指數計算得出全省春季(3~5月)發生干旱的頻率比較高,可謂“十年九春旱”;夏季干旱的頻率相對較低,但有間歇出現的規律,并且表現出由東向西干旱次數逐漸增多并交替出現,西南部干旱次數最多。

從發生周期分析得出,近年來干旱次數顯現增加的趨勢,干旱的周期性也逐漸縮短。

[1]孟祥川.黑龍江省近50年干旱趨勢的年際變化[J].黑龍江農業科學,2007(6),37-39.

[2]閆平.2003年黑龍江省主要災害性天氣及其對作物生長發育和糧食產量的影響[J].黑龍江氣象,2004(1),36-38.

S423

A

1002-252X(2010)01-0020-03

2009-10-6

張劍俠(1980-),女,黑龍江省哈爾濱市人,東北農業大學,在職碩士,工程師.