中國國際收支現狀及分析

于博

(南開大學,天津 300071)

[金融市場]

中國國際收支現狀及分析

于博

(南開大學,天津 300071)

自20世紀90年代以來,我國國際收支交易總規模呈明顯的階段性增長,且從1994年開始,國際收支持續呈現雙順差的特點。我國貨物貿易出口順差和外商直接投資是形成現階段我國國際收支特征的主要原因。長期的國際收支順差,使我國積累了大量的外匯儲備,不利于我國民族產業的發展和產業結構的升級。轉變經濟增長方式以及對外直接投資是我國改善國際收支更加行之有效的途徑。

國際收支;雙順差;貨物貿易順差;外商直接投資

國際收支是一國居民與外國居民在一定時期內各項經濟交易的貨幣價值總和。國際收支狀況集中反映一國(或一個地區)在一定時期內的經濟實力和對外經濟活動,其好壞直接影響一國的國際經濟地位。在當今世界經濟全球化、一體化浪潮日益強勁的背景下,中國的國際收支狀況呈現出自身特征,本文將探討中國的國際收支現狀并對其成因做出分析。

一、我國國際收支的突出特征

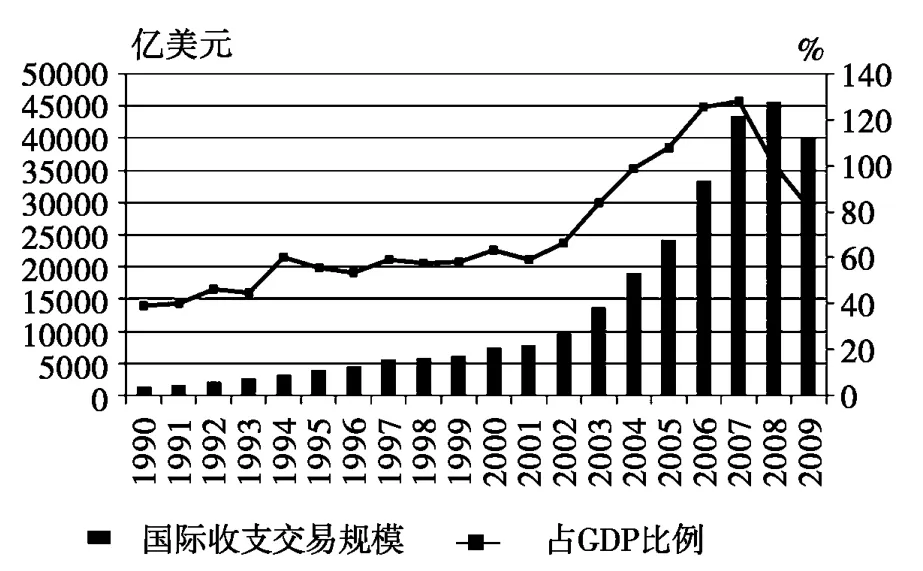

1.國際收支交易總規模呈明顯的階段性加速增長的特征

圖1 中國國際收支交易規模及其占GDP比例

國際收支交易總規模1992—2002年為小幅增長階段。從2338億美元上升到9640億美元,增長312%,占GDP的比例由47.82%提高到67.02%;2003—2007年為快速增長階段。國際收支交易規模從13798億美元提高到43343億美元,占 GDP的比例由 84.52%提高到132.01%,提高了47個百分點,且2005—2007年連續三年我國國際收支交易總規模超過GDP;2008—2009年為調整階段。國際收支交易規模占GDP比重連續兩年呈下降趨勢。

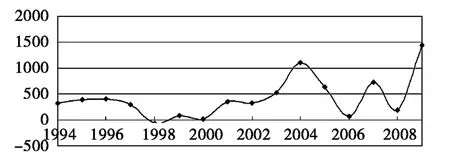

2.1994年以來我國國際收支開始呈現雙順差的特點

20世紀90年代以來,除個別年份外,中國的國際收支出現了持續的雙順差格局,即經常項目與資本、金融項目同時保持順差。1998—2000年,由于東亞金融危機的影響,我國的資本與金融賬戶盈余較小,甚至在1998年出現了資本凈流出,而經常賬戶盈余相對較大。2001年以后,經常賬戶與資本賬戶盈余雙雙大幅增長,兩者的相對重要性呈現交錯狀態。因此,即使在雙順差的大格局下,兩個賬戶雙順差的相對重要性也存在階段性的差異。

圖2 中國國際收支雙順差(1995—2009年,單位:億美元)

二、國際收支現狀分析

我國國際收支交易總規模的階段性增長,充分反映了我國經濟的高速發展以及在國際經濟活動中的重要地位。但在交易規模增長的同時,持續的國際收支不平衡也反映了我國在國際經濟往來中存在一些問題。

1.經常項目失衡狀況分析

表1 2000—2009年經常項目差額單位:百萬美元

表2 貨物貿易差額與經常項目差額回歸分析

以貨物貿易差額為自變量,經常項目差額為因變量,對二者進行回歸分析。分析數據顯示:經常項目順差與貨物貿易順差高度相關,相關系數為1.232329,其變動趨勢幾乎一致,經常項目順差主要源于貨物貿易順差。

貨物貿易順差不斷增加在于出口的持續增長。據國家統計局數據顯示,加工貿易在出口中所占的比重逐年加大,1982年僅占0.24%,而2007年已占52.67%。充分反映了我國出口導向型的經濟發展戰略,以及對國際貿易的依賴。

經常項目中,服務貿易差額連年為逆差,我國的金融、保險、信息技術和咨詢業務等都是最主要的逆差額來源。這也反映了我國在服務方面是凈進口國以及我國在產業結構方面的缺陷。

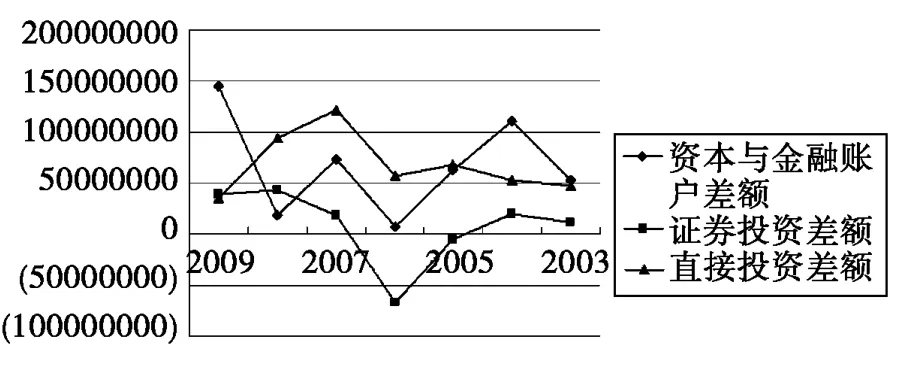

2.資本與金融項目失衡狀況分析

圖3 資本與金融賬戶差額(1994—2009年,單位:億美元)

圖4 資本與金融賬戶差額(2003—2009年單位:千美元)

除1998年亞洲金融危機資本與金融項目呈現逆差以外,1994年以來其一直保持順差,在2004年出現跳躍式劇增,順差高達1106.60億美元,2005年、2006年、2007年分別回落至629.64億美元、66.62億美元和735.09億美元。

在金融賬戶中,直接投資項是造成金融賬戶順差的主要原因。尤其是外國直接投資,是造成這一順差的最主要因素。一方面,我國的廉價勞動力吸引了大量的外商來華投資設廠;另一方面,為賺取人民幣升值和利差等收益,境外短期資本通過各種渠道大量進入我國。

三、中國國際收支現狀對經濟的影響

改革開放以來,中國經濟高速發展,體現在國際收支平衡表上,國際收支順差不斷擴大,外匯儲備持續增加。經常項目和金融及資本項目的雙順差,一方面體現了中國產品國際競爭力的提高,對外資吸引力的增強;另一方面大量的國際收支順差,也給中國經濟帶來了一些負面影響。

1.長期的國際收支順差,使我國積累了大量的外匯儲備

外匯儲備是一國國際收支的重要組成部分,但我國大量的外匯儲備存在較大的機會成本。外匯儲備是我國國家資產的一部分,來源于儲蓄,而過大的外匯儲備將造成其對國民資產的占用,影響儲蓄轉化為投資。另外,外匯儲備的增加,將直接增加基礎貨幣的供應量,在貨幣乘數的作用下,將造成貨幣供給的大幅增加,這必然會給國內經濟帶來通貨膨脹的壓力。我國長期的國際收支順差主要由經常項目順差和資本項目順差構成,這種雙順差也成為國外勢力要求人民幣升值的一個借口。

2.持續的國際收支順差將不利于我國民族產業的發展和產業結構的升級

2005—2009年,我國國際收支順差主要來自于資本項目。外商的對華直接投資是形成資本項目順差的主要原因。而流入的外資類型一種是把國外的夕陽產業轉移到中國,充分利用中國的廉價勞動力和地理資源,引進的是國外已經處于落后的技術;另一種是擁有先進技術的外商投資于我國產業,但外商掌握并壟斷核心技術。這樣,外資一方面控制了我國產業的核心技術,不利于先進技術對我國民族產業的滲透;另一方面由于外資擁有許多優惠政策,外資在與我國民族產業的競爭中處于有利的地位。因此,長期的國際收支順差將不利于我國產業結構升級和民族產業的發展。

四、對策建議

1.轉變經濟增長模式

由比較優勢戰略轉為競爭優勢戰略,提升中國在國際產業分工鏈上的層次。提高核心競爭力,由單一的產品制造和加工向自主開發創新轉化,掌握研發環節和營銷渠道,擁有更多自主知識產權、專利技術、產品標準、研發能力、品牌價值,以自主產品和技術滿足內需甚至外需。

2.對外直接投資是我國改善國際收支更可行有效的途徑

我國在今后相當長的一段時間內,貿易順差會一直存在,要改變我國國際收支“雙順差”結構,就需要從資本項目入手,可以預見,隨著我國經濟實力的增強,我國對外直接投資在未來增長速度會加快,可能慢慢成為減輕資本項目順差壓力的重要因素。

[1]肖斌.我國國際收支持續大量“雙順差”的對策研究[J].山東社會科學,2006(6):74-76.

[2]莊芮.我國國際收支持續雙順差的成因與利弊[J].經貿論壇,2000(4):2-4.

[3]鄧立,張坤.我國雙順差劇增成因及影響分析[J].財貿經濟,2007(9):106-110.

[4]邵亢邑.我國國際收支持續雙順差成因、影響及對策研究[J].現代商貿工業,2008(10):23-25.

[5]徐蔚.我國國際收支雙順差的影響、原因及對策研究[J].桂海論叢,2008(5):4-6.

F832.5

A

1002-2880(2010)11-0095-02

(責任編輯:梁宏偉)