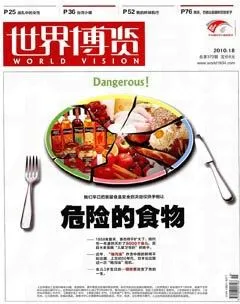

危險的食物

2010-12-29 00:00:00本刊編輯部

世界博覽 2010年9期

我們應該記住這一天。

2010年9月1日下午,湖南金浩茶油股份有限公司在官方網站發表《致廣大消費者致歉信》,承認該公司9個批次純茶油產品致癌物苯并芘超標。

在被刻意隱瞞了半年之后,“茶油事件”終于水落石出。金浩終于主動低下了高貴的頭顱,但社會卻無法擠出哪怕是一絲微笑。

因為食物危險,社會已深深“中毒”——食用小龍蝦導致肌溶解、麥當勞產品中含有塑料添加劑、三聚氰胺、毒奶粉、“大頭娃娃”等食品安全領域的負面新聞至今仍在刺激著我們的神經。據中國食品科技網整理,近10年,中國可統計的全國性惡性食品安全事件超過50起,受害人數則無法確切統計。

“有關部門”炮制的統計數字更讓人們一頭霧水,“發著低燒”奏凱歌。

去年,根據連鎖經營協會的調查,中國的食品合格率超過98%,然而在另一面,根據商務部對中國25個省市進行的一項調查,消費者對食品安全的總體打分只有60分,從過去兩年的69分和67分一路走低,勉強及格。廣州市更是只有兩成半的市民對食品安全滿意。

其實,數字已然不那么重要了,如何讓食品不再變成危險品似乎是一個更緊迫的命題。

回溯歷史,我們的食物是從什么時候開始變得危險了?

自從工業化時代開始,食物變成商品的那一天,我們就不能自己決定食物是否對身體健康有害了。食物里加入了無數我們看不到的科技產物,例如添加劑;食品加工過程的科技化危險重重,致病菌可以一次性讓發往全世界的上百噸食物“染毒”;但到了最后,我們無奈地發現,也只能依靠科技手段來鑒別食物是否安全可以食用。

如今,我們被自己設下的陷阱困住了,不幸的是,還有一個又一個人為的或科技未可知的陷阱在等著我們踏