中國成為第二經濟體的挑戰

2010年第二季度,中國經濟總產值超過日本,成為世界第二大經濟體。這一消息在國際上引發熱議,但中國官方和民間對這消息卻非常低調,并強調從人均角度來看,中國經濟仍然很落后。中國成為第二大經濟體,一方面體現了中國三十多年來推動市場化改革和對外開放政策的成就,但另一方面也積累了很多矛盾,未來進一步發展將面臨越來越大的挑戰。中國還可能面臨越來越大的國際壓力。

中國超越日本成為世界第二大經濟體

2010年8月16日,日本公布了2010年第二季度經濟總產出,正式確認了被中國大陸超越的事實。2010年第二季度,日本經濟名義GDP為1.29萬億美元,而中國同期產出為1.38萬億美元。如果從2010年上半年總體來看,日本經濟規模還稍高于中國,但全年被中國趕超已無懸念。2010年1到6月份,日本名義GDP為2.59萬億美元,仍然稍高于中國的2.53萬億美元。但預計中國全年可以增長10%,而日本則陷入衰退,2010年全年中國GDP超越日本已成定局。

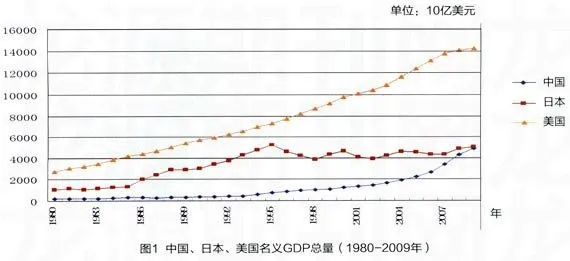

事實上,如果根據購買力平價計算,中國早已經超越日本,成為世界第二大經濟體。根據美國賓夕法尼亞大學學者的研究,依據購買力平價,中國在1994年即已經超越日本成為第二大經濟體。根據世界銀行估算的購買力平價數據,中國在2001年超過日本成為第二大經濟體(如圖1)。

中國政府和民眾的反應

國際輿論對中國成為世界第二大經濟體表示關注,而中國政府和民眾則反應冷淡。世界各大主要媒體都對中國超越日本表示關注,進行了大量報道。例如《華爾街日報》、《紐約時報》、《金融時報》等國際主要媒體都報道了這一消息,認為這一事實顯示了中國經濟發展的成就,一些媒體還認為這是世界經濟實力格局變化的里程碑,有重大的象征意義。

但中國政府對此保持低調,一些官方媒體甚至表現出憂患意識。中國大多數主流媒體報道了這一新聞,但并沒有當作“重大成就”來進行宣傳,也不認為具有重大意義,而是都強調中國人均GDP僅為日本的十分之一,人均GDP排名處于100位左右,在世界上仍屬于較為貧窮的發展中國家。很多媒體還認為,中國成為世界第二大經濟體后,可能被要求承擔更多的國際責任,一些媒體甚至認為發達國家大肆宣傳是有意“捧殺”。中國民眾對這一消息反應冷淡,一些網民甚至表示反感,認為GDP數字沒有意義。

中國國內反應冷淡的主要原因有三點:早在意料之中;經濟實力增加,對經濟數字不再盲目崇拜:國內積累了一些問題。中國經濟高速增長而日本經濟長期低迷,中國經濟規模超越日本是遲早的事,中國政府和民眾對此早有預期,因此并不覺得“驚喜”。中國經濟已經達到了一定水平,民眾不再過度關注于經濟規模的排名,并認識到GDP總量數據并不等于經濟實力。中國國內積累了一些貪污腐敗、貧富分化、分配不公等經濟社會問題,且經濟結構面臨調整,政府和民眾更關注這些問題,而不是排名。

影響和展望

中國成為世界第二大經濟體,有助于提升中國的國際地位和影響力。雖然整體發展水平仍然落后,但隨著中國經濟整體規模的增大,中國的國際地位也在提高。即使中國人均產出仍然偏低,但整體上的經濟規模擴大,也意味著中國對世界經濟的影響力增加,在國際貿易中的地位越來越重要,中國的經濟實力不斷增強。隨著中國經濟的快速發展,一些不發達國家開始關注和借鑒中國的發展模式,在一定程度上提升了中國的軟實力。特別是世界金融危機爆發后,關于對西方經濟模式的批評增加,中國模式、“北京共識”在一些第三世界國家引起關注,他們因此積極與中國發展關系。

中國長期以來堅持“韜光養晦”、“絕不當頭”的戰略,不愿意成為關注的焦點,而往往傾向于在國際秩序中“搭便車”,專注發展本國經濟。但是,隨著中國經濟的絕對規模越來越大,以及國際地位和影響力的提高,中國將不可避免地成為關注的焦點,被要求承擔更多的國際責任。事實上,近年來中國、印度等國參與的G20會議的影響力,已經逐步取代了G7會議,中印等國已經成為輿論關注的焦點,并出現了中美G2的說法。

在一些國際政治經濟博弈中,一些國家已經要求中國承擔更多、更大的責任,例如2009年哥本哈根氣候大會時,歐美發達國家把中國作為主要目標,要求中國承擔強制減排溫室氣體的義務,未來這種情況會越來越多。中國作為發展中國家所享有的一些援助、優惠政策等,也可能被削減或取消。中國經濟實力的增強,也可能引起一些與中國存在潛在矛盾和沖突的國家的戒心,引起國際關系調整。例如,與中國存在領土糾紛的東南亞國家,已經在尋求引入美國因素平衡中國實力的發展,在某些情況下有可能激化矛盾。

中國經濟在一段時間內仍可望保持較高的增長,經濟規模仍將擴大,但經濟社會發展模式和國家戰略都需要進行深刻調整。中國經濟規模超越日本后,仍有較大的增長空間,預計未來數年內還可維持較高增速,拉大中日經濟總量差距,并縮小中美的差距。金融危機爆發后,中國通過擴大投資,在外需萎縮的條件下仍然維持了高增長。中國的高投資率短期內可持續,加上外需部分恢復,中國經濟的高增長仍可延續。而美國、日本等發達國家都陷入衰退和低增長,中國經濟地位將進一步提高。

但是,從中長期來看,中國經濟模式必須進行全面調整,否則中國可能將陷入停滯。金融危機后,全球經濟進入再平衡過程,危機前拉動中國經濟增長的外需將不可能完全恢復,而隨著投資增加,投資的回報率將會下降,中國也不可能永遠維持超高的投資率,中國需要啟動消費,實現內需拉動,否則中國經濟將減速并陷入停滯。

中國需要更重視經濟增長的質量和社會公平。在經濟發展達到一定水平時,民眾利益更趨多元化,對社會不公的容忍度下降,單純的經濟總量發展已不足以滿足民眾的要求,近年來不斷出現的各種社會沖突,顯示目前存在越來越多的復雜的社會問題。中國政府已經意識到這個問題,并在嘗試調整發展模式,能否成功將決定中國經濟奇跡是否可以真正長期持