從3個版次《新編藥物學》看降血糖藥近十年的發展狀況

張 勇,盧雪梅,張 淼

(陜西省咸陽市彩虹集團彩虹醫院,陜西 咸陽 712021)

糖尿病近年來發病率呈直線上升趨勢[1],縱觀全球,其形勢愈演愈烈[2]。故治療糖尿病的藥物也是日新月異。筆者學習對比第14-16版《新編藥物學》,從中探討了近十年來降糖藥的發展狀況。

1 方法與結果

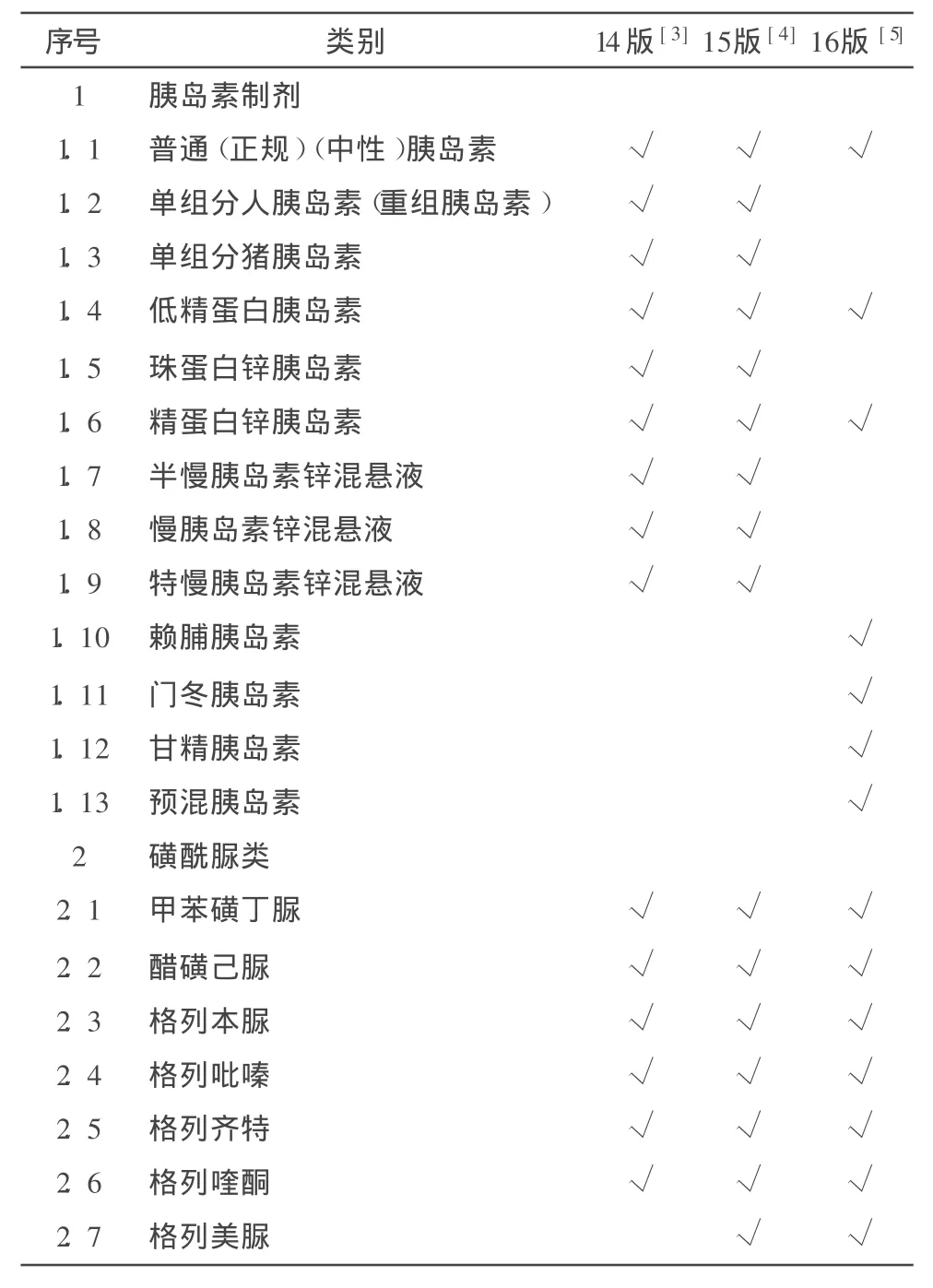

對《新編藥物學》第14-16版(1997年-2007年)中降糖藥的品種進行比較,結果詳見表1。

表1 第14-16版《新編藥物學》降糖藥物品種比較

續表1

2 討論

根據3個版次《新編藥物學》的對比,結果表明,近十年來,前6年口服劑型發展較快,集中在非磺酰脲類胰島素促分泌劑和噻唑烷二酮類胰島素增敏劑上,磺酰脲類也發展到了第三代。后4年則是胰島素類似物和預混胰島素涌現時期。

2.1 非磺酰脲類胰島素促分泌劑 本類藥通過與受體結合以關閉β細胞膜中ATP-依賴性鉀通道,使β細胞去極化,打開鈣通道,使鈣離子流入增加,誘導β細胞分泌胰島素而起效,作用快,代謝快,可以有效控制餐后血糖。其治療劑量很少出現低血糖,安全性高。與磺酰脲類相比,其能提供2型糖尿病患者一種更符合生理的胰島素要求,非常適合老年高血糖患者。現代研究結果表明,良好的餐后血糖控制可以獲得更好、更長期的血糖控制,并且嚴重低血糖發生率更低[6]。

2.2 噻唑烷二酮類胰島素增敏劑 本類藥為高選擇性過氧化物酶體增殖因子激活的γ型受體(PPARγ)的激動劑。可增加胰島素刺激的糖原合成和糖酵解,增加脂肪細胞中的葡萄糖氧化和脂肪合成,提高胰島素的敏感性,有利于膽固醇和甘油三脂趨于正常,適用于肥胖的糖尿病患者,可作為以胰島素抵抗為主的肥胖2型糖尿病患者的一線藥物[7]。這類藥物目前主要有羅格列酮和吡格列酮,有資料表明[8]這兩種藥的降血糖作用無明顯差異,在降血脂方面吡格列酮優于羅格列酮。

2.3 格列美脲 屬第三代的磺酰脲類降糖藥,是迄今為止唯一證實的有胰外作用的降糖藥[9]。本藥與磺脲受體結合和離解的速度都比第二代快,尤其與格列苯脲相比,較少引起低血糖反應[10-11]。服用本品時,宜整片吞服,不宜嚼碎。

2.4 胰島素類似物 通過DNA技術制得,與普通胰島素有不同結構、理化性質和藥動學特征,但可模擬正常胰島素分泌和作用的一類物質。其中賴脯胰島素和門冬胰島素為超短效胰島素類似物,與普通短效胰島素相比,吸收速度快,起效迅速,作用持續時間短。甘精胰島素一日用藥一次,屬長效胰島素類似物,具有長效、平穩的特點,無峰值血藥濃度,更適合用于基礎胰島素替代治療。

2.5 預混胰島素 指含有兩種胰島素的混合物,可同時具有短效和長效胰島素作用。常見的如30R、50R,缺點是由于是預混,只有有限的混合方案,對于一些比較特殊的混合要求難以達到。

總之,近十年來,降糖藥發展非常迅速,新品不斷增加,其療效和安全性也得到越來越多的證實,使糖尿病人有了更多安全、有效的藥物選擇,減少了糖尿病帶來的各種危害。

[1]姜文清,吳學軍,鄒 定,等.抗糖尿病新藥格魯辛胰島素[J].中國新藥雜志,2006,15(6)∶478.

[2]張 彥.重申使命,加大糖尿病防治力度[N].中國醫學論壇報.2006-06-15(3).

[3]陳新謙,金有豫.新編藥物學[M].14版.北京:人民衛生出版社,1997∶459-466.

[4]陳新謙,金有豫,湯 光.新編藥物學[M].15版.北京:人民衛生出版社,2003∶609-619.

[5]陳新謙,金有豫,湯 光.新編藥物學[M].16版.北京:人民衛生出版社,2007∶667-677.

[6]盧曉陽,葉 龑,馮勝民.杭州地區18家醫院3年來口服降血糖藥使用情況分析[J].中國新藥雜志,2004,13(1)∶81-83.

[7]韓 瑩,屠樹滋,王秋娟.治療糖尿病藥物的研究進展[J].中國新藥雜志,2000,9(7)∶442-448.

[8]文 海.降糖藥Rosiglitazone引起肝臟副作用[J].藥學進展,2000,14(4)∶254.

[9]Geisen K,Vegh A,Krause E,et al.Cardiouvascular effect of conventional sulfonylureas and glimepiride[J].Horm Metab Res,1996,28(9)∶496-507.

[10]Veneman TF,Tack CJ,Van Haeften TW.The newly developed sulfonylurea glimepiride:a new ingredient,and old recipe[J].Neth JMed,1998,52(5)∶179-186.

[11]Campbell RK,Glimepiride:role of a new sulfonylurea in the treatment of type 2 diabetesmellitus[J].Ann Pharmacother,1998,32(10)∶1044-1052.