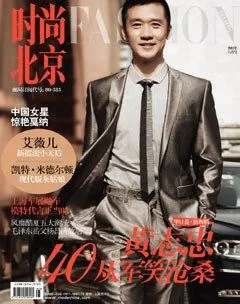

黃志忠 四十從軍笑滄桑

2011-01-01 00:00:00劉玉方

時尚北京 2011年6期

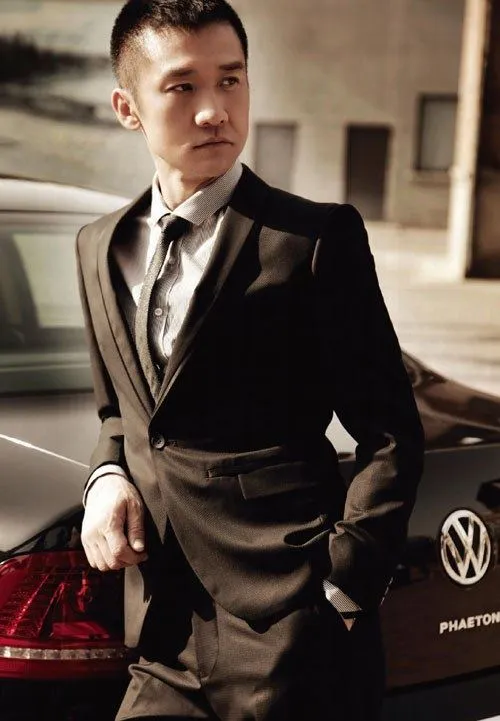

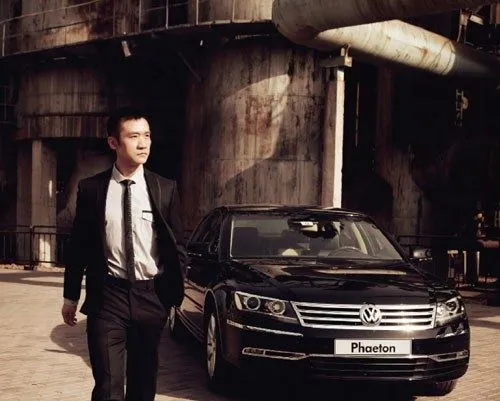

一天的大風,吹動了北京初夏的懵懂。在798的藝術街道上一群人在忙碌著,迎著下午最熾烈的陽光。他如同午后陽光那般耀眼,總能掀起陣陣漣漪。他對我們是那么友善,不像電視中那樣高大又遙不可及,與身邊的工作人員談笑風生。他對工作那么的執著,一遍又一遍的反反復復,直到把自己的狀態調整到最好,我們被折服了。他總是能夠讓自己沉浸在角色當中,聽取別人意見的同時把角色演繹的盡善盡美。“曾經浮躁過,也迷糊過,但是我是40歲的人,再這樣我算白活了,這么多年的摸爬滾打,如果還停在那種認知高度上,就不是黃志忠。我的幸福感,來源于第一個鏡頭的拍攝,和我配音最后一句對白的結束,這期間我充分享受這個幸福感,成也好,壞也罷,我現在更加沉浸在另外一個戲的拍攝上,這就是演員的幸福。”黃志忠感慨道從《大宅門》的管家黃立,到《大明王朝1566》的海瑞,再到《靠近你,溫暖我》中的翁立明,甚至電影《無間道Ⅲ》中的沈亮,黃志忠一直隱藏在角色背后。乃至于百度“黃志忠”還得再加個關鍵詞《人間正道是滄桑》。好在,黃志忠并不在意。今天又有了《家常菜》,《中國遠征軍》。

對自己“狠”不是跑龍套開始的,也不會在紅了之后結束。他不是一夜走紅的人,通過20年才開辟出屬于自己的天空,因此他比任何人都珍惜自己的工作,比任何人都要想抓住機會。“拼命三郎”的帽子早已經牢牢扣在黃志忠的頭上。

楊立仁的濃郁

黃志忠曾經說過楊立仁是一個很濃郁的人,不能簡簡單單用幾個詞來形容。我是說濃郁,極致。我覺得也是這個劇本本身決定的。看似線性出現的人物,在1925年到1949年在這么一個歷史長河當中,在這么大歷史事件里,角色生活在其中。他實際上在每個階段是點狀出現。單拿一個歷史事件,都可以成為一個作品。“我當時對自己的要求,一定要賦予人物姿勢,進行放大和強化,這可能與以往我飾演的作品不一樣。這期間發生了太多的事情,人物命運上有太多悲喜的色彩,在這個戲里面不可能呈現這么全面,要靠人物信息量來帶。

不能像演生活劇,也不能像演一般的劇,你要讓濃郁極致的展現,就是要講楊立仁的資質。很多人都說,一出場,都說立仁這個人很怪,楊立仁其實是書生身份,是一個先生,我覺得他血液里受到強烈的儒家思想的侵染,包括到后來他所選擇的義無反顧的的舉動,也是和他士大夫的精神有關系。畢竟他是20歲,展現的是熱情和狂熱。在前面的幾集里,實際上就是兩個點,一個是亢奮,像打了雞血一樣,他的眼神,他行走的速度,他說話在什么位置上。再有一個,他的孤獨感,就是殺手的孤獨感,其實在人群中,他也有孤獨。很多熟悉我的朋友,我圈內的一些朋友,都說志忠你范兒起早了,勁有一點使過了,不了解的觀眾覺得楊立仁怪怪的。實際上我真想聽到這樣的聲音,正合我意,我所要達到的就是這個目的。楊立仁,我需要有問題在前三集中呈現。

演員的存在,一個是作品,作品的存在,是存在于對手,這個強大的對手,會有給你帶來很大的刺激。可能是偏離了劇作中的人物關系的既定。之所以這么演,因為對手是紅雷,劇作家又賦予紅雷太多的可愛,包括很多臺詞,包括很多劇情,你都會從里面讀到劇作家是有意為之,就是這么寫的,那我怎么辦?紅雷的氣場也有足夠的大,我怎么能讓楊立仁,觀眾注意這個,這是我需要下功夫琢磨的事。因為這個戲,不管是立青,還是立華,立仁,是相互存在,如果讓一個塌兩個都塌。所以當時黎叔和我說這個戲,我就知道,我該下功夫,我不能辜負朋友的期望,誰都賭不起,我要把我的狀態用更多的功,更多的力。所以我就是在前幾集里面,讓楊立仁這樣的呈現,我在屏幕里就是這么大了,一出現,就必須得看我,我先把你的眼球抓過來。實際上我演他的問題,演他的缺陷,問題是個性,缺點是個性。因為這個戲有足夠的長度,在我的人物關系中,在一組組對話中,我可以和觀眾對話,可以和觀眾解讀,這可能是用的另外的一種心思。如果不是紅雷來出演立青,我可能這個人物也不會這樣演。”

卸下軍裝,系上圍裙上灶臺,黃志忠也能游刃有余。他將這個過程形容為“進城”,“盡量讓自己像城里人”。

黃志忠此番在電視劇《家常菜》中飾演國營食堂大廚劉洪昌,為了一份愛情劉洪昌沖破百般阻撓,走進一個清貧殘缺的家庭成了倒插門女婿,即便是在妻子小產去世后,仍用自己的肩膀扛起兩家生活重擔……找黃志忠出演劉洪昌這個“絕世好男人”,制片人朱質穎表示一開始也有些猶豫,不知道觀眾是否能接受黃志忠的硬漢轉型,“但他試過戲之后讓我驚訝地發現,劉洪昌這個角色非他莫屬,他一穿上廚師工服、拿起炒勺,那感覺就出來了”。

對此,黃志忠笑稱角色來得正是時候,“演了軍旅劇后終于接回地氣了,拍了這部煙火味的戲,我笑容都多了”。他表示自己小時候就見過這樣的人,演的時候就直接照搬了當時的一些所見所聞,不過當被問及自己在生活中是否也是類似的好男人時,他開始打哈哈,“反正我不會炒菜,一路做宣傳就是西紅柿炒蛋和切土豆絲。”

暢談職業生涯

對自己“狠”不是跑龍套開始的,也不會在紅了之后結束。他不是一夜走紅的人,通過20年才開辟出屬于自己的天空,因此他比任何人都珍惜自己的工作,比任何人都要想抓住機會。“拼命三郎”的帽子早已經牢牢扣在黃志忠的頭上。

很多人評價他較真、執拗,因為他會為了角色跟導演拍桌子瞪眼,為了分享劇本會跟對手爭得耳紅脖子粗,這是他完美主義者的體現,更是他尊重自己行業的體現。“《中國遠征軍》中讓我清晰的感受到,不要羞于談理想,更不要隱藏自己的職業態度,韓少功作為一個軍人他是純粹的、馬革裹尸、戰死沙場是軍人的最好歸宿,而我作為一個演員,最好的表現就是演好每一場戲,詮釋好每一個角色。

這部戲大部分場景是真實拍攝,也有極少的是靠合成,主要是緬甸的外景,畢竟年代太久遠了,有些場景根本難以還原。為了重現當年遠征軍的歷史,劇組在云南當地建立一個占地400畝的外景。道具的顏色都是按照當年太平洋戰爭調的,聲音的錄制也是立體聲,這在國內也算少見了,沒有哪部電視劇要用立體聲,連拍攝手法都是拍電影用的定焦拍攝。”

“對于制片方來說,收視率肯定是最重要的。可對于我來說面對好的角色、好的人物,在我內心收視率已經不是我唯一要求,我希望通過角色、通過戲給自己留下一些東西,讓觀眾感悟一些東西。”能夠得到這樣頓悟藝人,有的需要很多年,有的人甚至會用一輩子的時間。在黃志忠中心里,這些都是成長中水到渠成的改變。“我頓悟的時間也很長,這是一個男人的成長過程,是一個職業演員的成長過程,之前的磨練都是有意義的。”

為了真實、為了鮮活,他從不用替身。“我一直盡量保持職業的認真度和敬畏心,要對得起自己的這份工作,對得起拿到的這份報酬,能自己來的就自己來,記得有句臺詞是‘你只要問心無愧的向前沖,連子彈都會躲著你’,這是一樣的道理。”

之前的亂世梟雄也好,爺們兒也罷,黃志忠飾演了一個個狠人物,也對自己狠的角色。不是為黨為人民,就是為部隊為戰友;不是懷揣痛苦,就是糾結人生命題。在觀眾還沒有累的時候,黃志忠先累了。他選擇了轉型,從高高在上的大英雄,轉戰到了能夠接地氣的,落地生根鮮活的小人物。

小人物離不開生活、離不開雞毛蒜皮的小事,這讓黃志忠脫去了剛毅的外殼,將柔軟的部分公布于眾。提起某些劇情他會眼眶紅潤,提到某些劇中人物他會動容。娛樂圈貌似硬漢很多,但從思想上到骨子里都硬的人,卻少之又少。黃志忠也不是,因為他內心是柔軟的,柔軟到不希望任何人去觸碰、去干擾、去誤解。

42歲,黃志忠徹底實力派了,徹底的一線了。在別人眼里,是因為他到了必須實力派時候,也到了一線的時候。一張如此爺們的臉,穿梭在41部電視劇中,成千上萬場戲,無數7點多的收視率,他能不實力派,能不一線嗎?

問問黃志忠自個兒,再不火都對不起自己吧?而這些成績的得來也只有他自己更清楚。“既沒有功利色彩、也沒有超近道,按我的節奏一步一步的踏踏實實的往前走。”