軟件測試在軟件開發過程中的應用探析

朱寅非

摘 要:文章通過對軟件概念的闡述,分析軟件的地位及其重要意義,并深入探析軟件測試在當前軟件開發中的應用,以期促進軟件質量的進一步提高,更好地滿足現代社會的信息化需求。

關鍵詞:軟件測試;軟件開發;應用

1 前言

作為軟件質量控制的一個重要方式,軟件測試是利用測試工具按照測試方案和流程對產品進行功能和性能測試,甚至根據需要編寫不同的測試工具,設計和維護測試系統,對測試方案可能出現的問題進行分析和評估。目前,軟件測試正朝著持續的反饋機制方向發展,力爭始終貫穿于整個軟件開發的生命周期,及早發現問題,減少開發成本,有效提高軟件的開發力度。

2 關于軟件測試

2.1 軟件測試的對象

軟件測試和程序測試不同,它存在于軟件開發的整個生命周期,能夠保證軟件正確地實現了一些特定功能的一系列活動,并證實在一個給定的外部環境中軟件的邏輯正確性。軟件開發的需求分析、規則、設計書、程序等都是軟件測試的對象。

2.2 軟件測試的目的和意義

軟件測試是軟件開發中質量控制的一個重要方式,測試的目的在于找出程序中的缺陷,及早發現并解決問題,完善軟件的功能,將軟件成分由低層組裝到高層,盡量促使軟件符合系統定義的技術要求,爭取在最少的時間內建立標準的軟件質量模型。軟件測試能夠防止軟件開發中的錯誤,及時謹慎地衡量軟件品質,保證發布出去的產品達到一定的質量標準。

其意義可以從三個方面來說:一是確認軟件的質量,即確認軟件是否做了需求者所期望的事情,并以正確的方式來做了這個事情;二是提供信息,比如提供給開發人員或程序經理的反饋信息,為風險評估所準備的信息;三是保證整個軟件開發過程是高質量的,軟件測試不僅測試軟件產品的本身,而且還包括軟件開發的過程[1]。

2.3 軟件測試的方法

軟件測試的方法和技術是多種多樣的,根據測試是否針對系統的內部結構和具體實現算法可以分為黑盒測試和白盒測試。

黑盒測試也稱功能測試或數據驅動測試,它是在已知產品所應具有的功能,通過測試來檢測每個功能是否都能正常使用。在測試時,把程序看作一個不能打開的黑盒子,在完全不考慮程序內部結構和內部特性的情況下,測試者在程序接口進行測試,它只檢查程序功能是否按照需求規格說明書的規定正常使用,程序是否能適當地接收輸入數鋸而產生正確的輸出信息,并且保持外部信息的完整性。

白盒測試也稱結構測試或邏輯驅動測試,它是知道產品內部工作過程,可通過測試來檢測產品內部動作是否按照規格說明書的規定正常進行,按照程序內部的結構測試程序,檢驗程序中的每條通路是否都能按預定要求正確工作,而不顧它的功能,白盒測試的主要方法有邏輯驅動、基本路徑測試法等,主要用于軟件驗證。

3 軟件測試在軟件開發過程中的應用

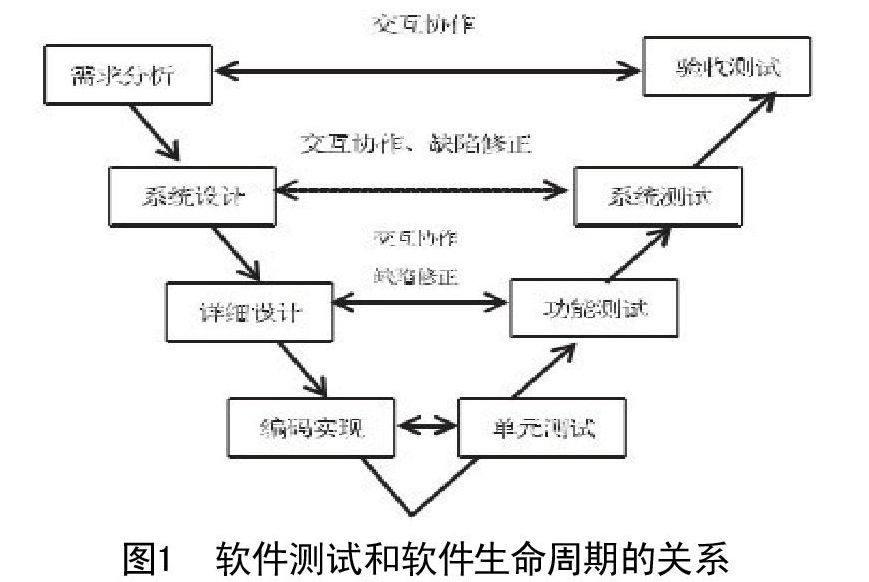

軟件測試存在于軟件開發的整個過程,與軟件開發的其他團隊共同合作,形成了軟件生命周期中的一個整體(圖1)。

3.1 測試在軟件需求分析階段的應用

在軟件需求分析階段,軟件測試人員要及時參與了解軟件的需求分析、仔細評估大概的工作量、估量軟件測試風險和可行性、考慮是否接受需求分析的功能等[2]。

所謂需求分析,就是了解客戶的對軟件的需求,與客戶商討保證軟件功能達到一致性,并評估軟件風險和該項目的花費代價,形成一個完整的開發計劃過程。另外,還要和軟件開發人員共同將客戶的需求轉換成計算機語言,并估量是否可以在現有的技術水平下實現該需求。

進行工作量評估時,先大概計算軟件功能測試花費的時間,將其與軟件開發時間合并統計,綜合評估整個軟件開發過程所需的時間,再對比于軟件產品經理要求的時間,若不相符則進行溝通商討,確保一致性。

3.2 測試在軟件系統設計階段的應用

系統設計是軟件開發過程中一個極其重要的部分,一旦出現了問題,會導致對一些邊界問題無法修復,甚至會導致軟件開發過程的失敗或者開發出來的軟件難以擴展。

軟件測試人員在系統設計階段的工作主要是了解設計模型、評估設計模型的風險、對設計提出建議等,還要編寫測試計劃[3]。軟件測試人員在工作中應該選擇良好的系統結構,減少不必要的變更,確保測試設計的穩定性;另外,良好的社會架構能夠促使團隊內部在實力和能力上存在的差異得到相互彌補,保持其平衡;一些特殊的業務需求可以創建技術邊界來滿足,保證系統在市場競爭中的可持續性和不可替代性。

測試人員還應該了解軟件產品的運行環境,參與到產品邏輯流程、數據庫結構、各模塊的功能等的討論中,評估軟件在設計階段可能出現的問題,在后階段的測試中注意設計的難點部分;還要了解各個模塊之間的接口部分和軟件產品設計的性能要求,為后面的測試奠定基礎。

3.3 測試在軟件代碼編寫階段的應用

在軟件代碼編寫過程中,軟件測試人員應該參與到單元測試、編寫測試用例、考慮是否接受代碼完成報告和凍結報告等工作,特別是要認真對待編寫測試用例。通常情況下,軟件開發人員可以獨立完成單元測試,但是其相應的測試用例、自動化測試腳本等還得靠測試人員來提供。

3.4 測試在軟件測試階段的應用

在軟件測試階段,軟件測試人員的工作是開展軟件測試、更新測試用例、觀察并處理發現的缺陷、發布最終質量報告等。這一階段是軟件測試在軟件開發過程中最關鍵的環節,主要進行的是集成測試、確認測試、系統測試三部分,必須根據測試用例的情況來進行。基本上,這些測試只能確保常用功能的正常發揮,而對于一些較特殊、異常的測試用例,卻不能保證其正常工作,因此在必要時應該進行“自由測試”,以期發現更多的缺陷[4]。當新的缺陷沒有對應的測試用例來覆蓋時,應該及時更新測試用例,以保證軟件開發的正常運行。跟蹤缺陷是按照項目的異同來采取不同的處理方式,如果是一個全新的項目,進行跟蹤處理缺陷順序是新報缺陷、確認缺陷、重現缺陷、修復缺陷、驗證缺陷、關閉缺陷,必須嚴格按照順序開展。

3.5 測試在軟件運行維護階段的應用

在軟件運行維護階段,測試人員的工作主要是幫助客戶進行驗收測試、及時處理客戶提出的問題以及重新組合測試用例。其中幫助客戶開展驗收測試是主要工作,處理客戶發現的問題是關鍵性部分,必須高度重視客戶提出的問題,采取“3W”的形式,即問題是什么、原因在哪里、怎樣解決的方式,仔細分析是否沒有從客戶角度出發,并認真分析客戶真正關心的問題,最后找出在前期測試中沒有發現該問題的原因。另外,重新組合測試用例也是不可忽視的,通常會在經過整個軟件周期后才發現在設計時沒有考慮到一些測試用例的設計,在測試過程中也會添加不少的新用例,因此在軟件維護階段,必須重新組合、更新測試用例。

[參考文獻]

[1]王萍.軟件測試的重要性[J].軟件導刊,2009.4.

[2]朱虹.軟件測試在軟件開發過程中的應用[J].中國新技術新產品,2009.22.

[3]徐新峪.軟件測試在軟件開發過程中的重要性[J].東方企業文化,2010.2.

[4]潘禎,吳永強,王艷華.軟件測試在軟件開發中應用的探討[J].硅谷,2011.22.