特厚煤層綜放開采工作面覆巖運動規律研究

杜同生

(中國礦業大學礦業工程學院江蘇徐州221008)

特厚煤層綜放開采工作面覆巖運動規律研究

杜同生

(中國礦業大學礦業工程學院江蘇徐州221008)

針對大同塔山煤礦石炭二疊紀特厚(9.8 m~29.21 m)煤層復雜地質條件,運用礦壓理論分析和現場礦壓觀測的方法對綜放開采工作面覆巖運動規律進行分析研究。通過對兩種方法所得工作面初次來壓和周期來壓等結果的對比,分析得出存在差異的原因。

特厚煤層;綜放開采;覆巖運動規律;礦壓觀測

0 引言

大同煤礦集團有限責任公司是全國煤炭行業的特大型企業之一,現有石炭二疊系的大同、寧武、朔南、河東4個煤田,煤炭儲量高達900億t。首采塔山煤礦,設計生產能力為15 Mt/a,是同煤集團開采二疊系煤層的首建礦井。塔山井田面積達174.2 km2,礦井可采儲量達31億t,主采煤層3#~5#厚度為11.1 m~31.7 m(平均19.4 m),變化幅度較大,含有6層~11層夾矸,最大厚度達0.6 m;煤層多有火成巖侵入;煤層與頂板都受到不同程度的破壞,類似地質條件下綜放開采礦壓規律研究較少,無經驗可借鑒[1-2]。為保證工作面的安全生產,必須對在有火成巖侵入條件下且煤層厚度在20 m左右進行的特厚煤層綜采放頂煤開采覆巖運動規律進行研究。

1 工作面覆巖運動模型及發展規律預測 [3-6]

1.1 覆巖運動的結構模型

在采場推進上覆巖層運動發展過程中,根據各巖層運動和特征的差異可以劃分為3部分。

⑴冒落帶,由“破壞拱”中垮落巖層組成;

⑵砌體梁帶(導水裂隙帶),由“破壞拱”中裂斷巖梁(傳遞巖梁)組成;

⑶沉降移動帶,包括“破壞拱”上的緩沉帶和“破壞拱”兩側參與移動的巖層。

導水裂隙帶(裂斷巖梁)中覆巖運動的發展過程包括兩個階段。

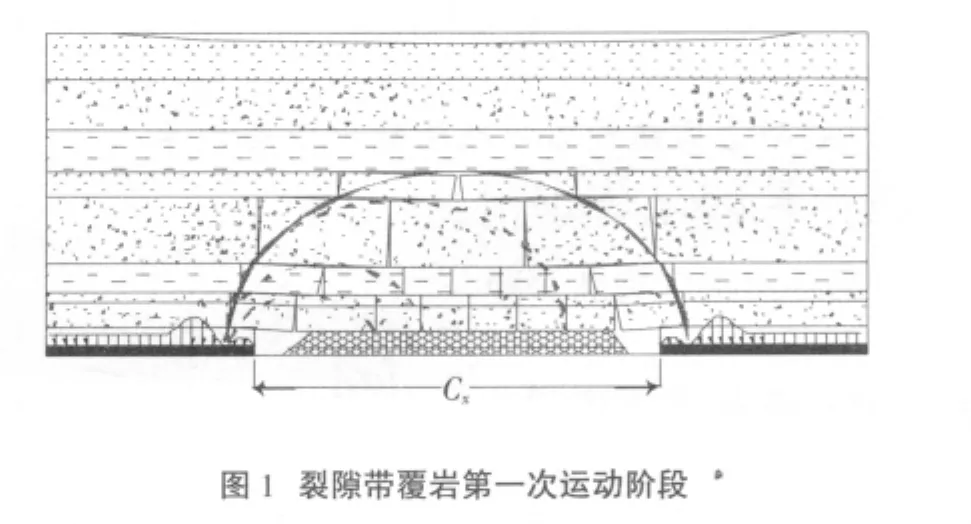

第一次裂斷運動階段(采場第一次來壓階段)。在該運動階段,隨著工作面的不斷推進,覆巖運動范圍逐漸擴大,采場上方的壓力拱由小到大逐漸向上方巖層擴展。根據相似材料模擬實驗的結果,當工作面推進距離大約為工作面長度時,壓力拱向上擴展到最高處,高度約為工作面長度的1/2。在此過程中,裂隙帶中下位1個~2個傳遞巖梁(老頂) 已完成了初次運動和數個周期運動(見圖1)。

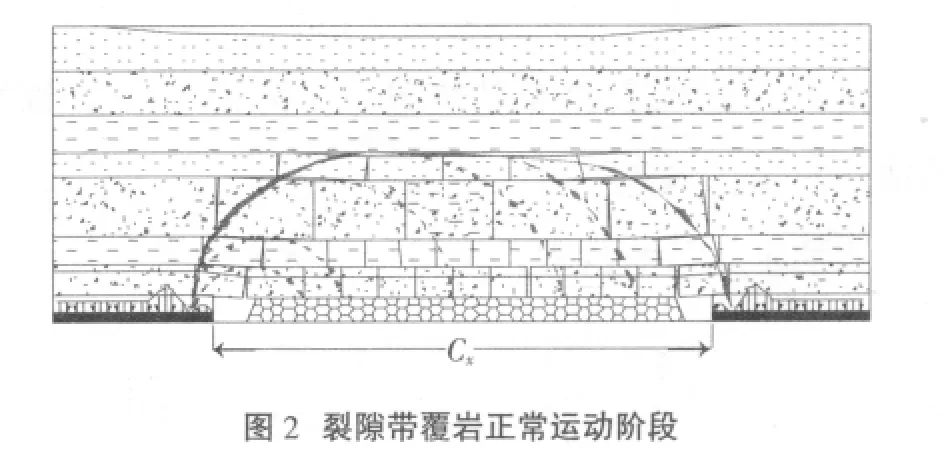

正常運動階段(周期來壓階段)。包括“破壞拱”最上部巖層第一次運動完成到回采工作面推進結束的全部推進過程(見圖2)。在正常運動階段,“破壞拱”不再向上方巖層擴展,保持恒定的高度,隨工作面向前方推進。

由上述分析可知,裂隙帶巖層第一次運動階段為采場上方“破壞拱”在工作面前方和工作面上方兩個方向上逐漸擴展的階段。當第一次運動階段結束時,“破壞拱”在工作面垂直方向上不再擴展,然后進入正常運動階段,“破壞拱”將只在工作面前方方向上跳躍式向前擴展。此時,“破壞拱”拱頂為一近似水平線。

1.2 工作面覆巖運動發展規律

1.2.1 垮落巖層運動規律

各巖層垮落步距的計算:

由工作面長度(L0)所決定的進入裂斷運動的巖層的全部厚度(Hl)一般可按工作面長度的一半估算。即

直接頂垮落步距的計算:

第一次垮落步距按直接頂厚度最大的巖層第一次垮落計算。

1.2.2 裂斷巖梁結構組成及裂斷步距的計算

1.2.2.1 老頂各巖梁裂斷步距的計算

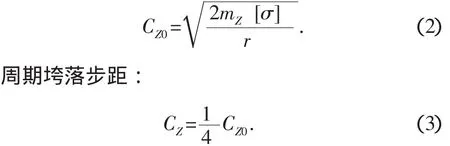

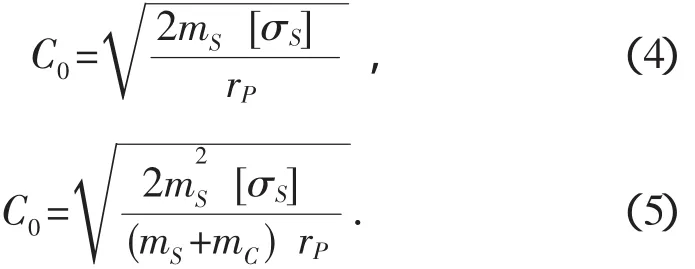

第一次來壓裂斷步距:

式中:mS——支托層厚度,m;

mC——隨動層厚度,m;rP——平均密度,t/m3;

σS——支托層抗拉強度,t/m2。按式(4) 計算結果估算阻力,按式(5)計算結果估算縮量。

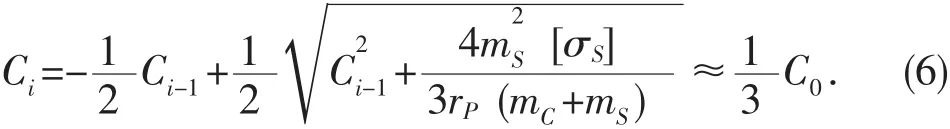

周期來壓裂斷步距:

1.2.2.2 老頂“巖梁”構成及各巖梁厚度的判定

每一“傳遞巖梁”由支托層及其之上的隨動層的同時運動(近乎同時運動)的巖層組成。

相鄰巖層是否同時運動,是判別它們是否構成同一巖梁的依據,按式(8)、式(9)進行判斷。

相鄰巖層同時運動(組成同一巖梁),

式中:MS和ES分別為下位巖層的厚度和抗壓強度;MC和EC分別為上位巖層厚度和抗壓強度。

1.3 塔山礦8102工作面頂板活動規律的理論分析

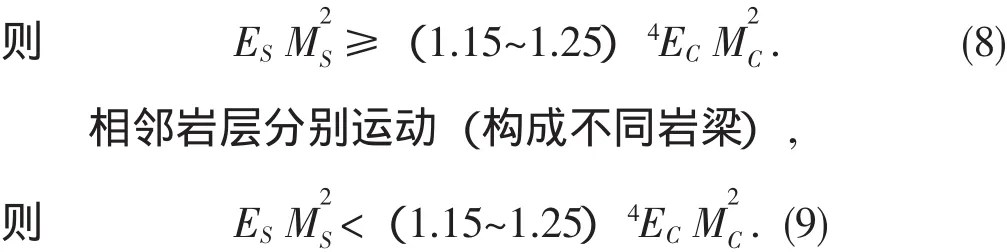

塔山煤礦8102工作面位于塔山礦的一盤區。工作面上覆開采侏羅紀煤層的小煤窯4座,煤層底板標高為1 032 m~1 062 m,相應地面標高 1 450 m~1 584 m。所采煤層為石炭二疊系3#~5#合并層,煤層厚度為12.63 m~25.4 m,平均19.01 m。煤層含有6層~11層夾石,最大厚度達0.6 m。煤層傾角1°~3°,屬較穩定型煤層。工作面長度230 m。該煤層上部由于煌斑巖侵入的穿插破壞,煤層受熱變質或硅化,結構疏松,易碎,使煤層結構與煤質趨于復雜化。圖3為工作面位置及其范圍內地質鉆孔分布示意圖。

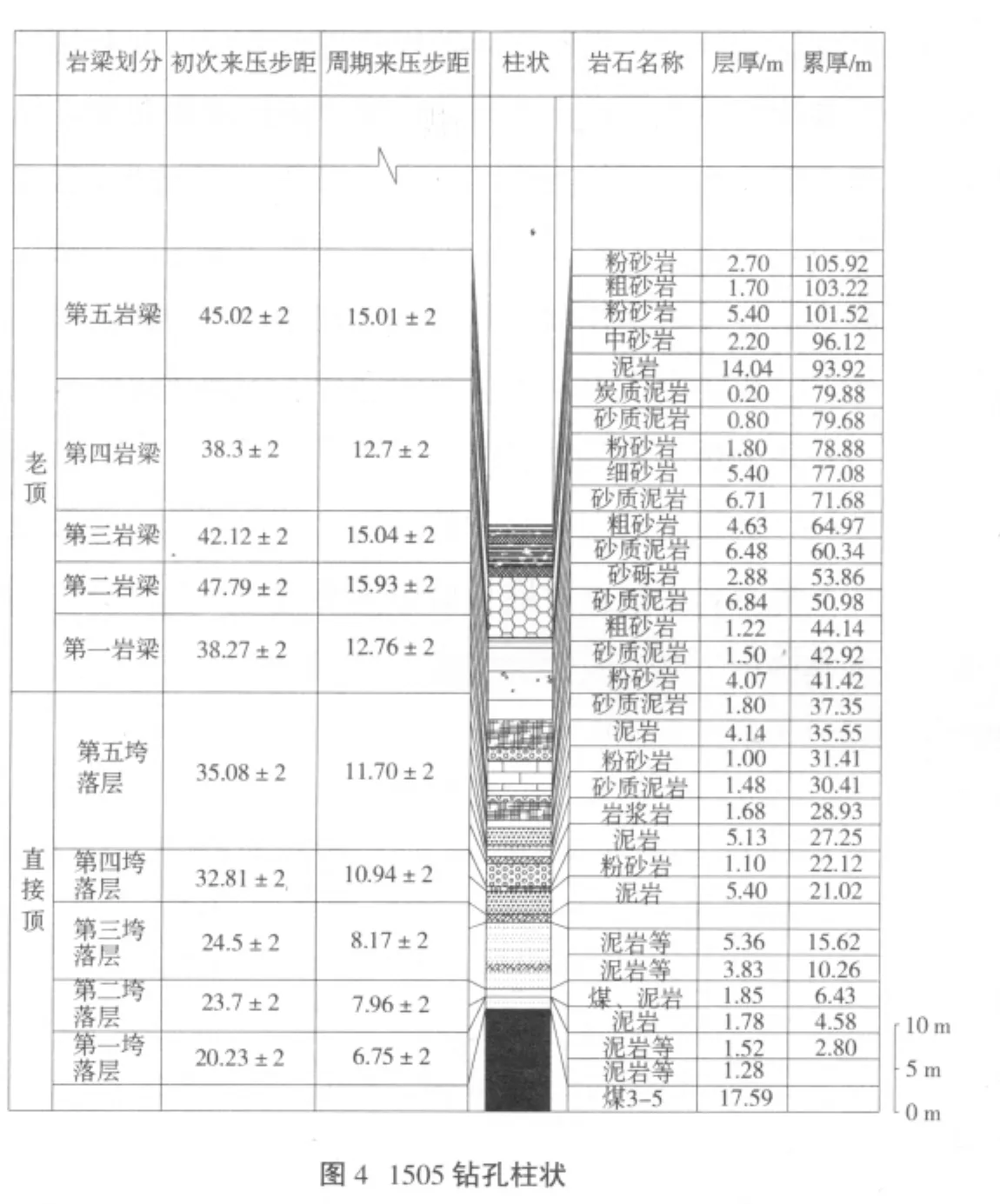

工作面開采初期1505鉆孔具有代表性。根據1505鉆孔資料,柱狀圖見第15頁圖4。采用傳遞巖梁理論計算的各巖梁垮落與斷裂步距結果見圖4。覆巖運動發展規律由直接頂垮落和老頂巖梁裂斷步距來表述。

覆巖第一次運動實現階段是自工作面開切眼開始推進,到裂隙帶中最上部一個傳遞巖梁第一次裂斷運動完成為止 (見第13頁圖1)。研究認為,8102工作面老頂巖梁由多層構成,計算了直接頂垮落至老頂不再裂斷時的步距;也計算了第一次運動實現階段垮落、裂斷來壓步距。對照裂隙帶覆巖第一次運動階段模式圖(見圖1)不難知道,計算結果與該模式圖樣式非常吻合。因此,可以認為本計算結果基本能夠描述相應工作面第一次運動實現階段的覆巖運動發展規律。此時,裂隙帶內巖層在推進方向上裂隙較發育,各巖層的裂隙濃度已擴展到(或接近擴展到)全部厚度,采場上覆巖層形成一個高為1/2工作面長度的“破壞拱”,“破壞拱”在工作面前方和工作面上方兩個方向上逐漸擴展。在采場推進過程以“傳遞巖梁”的形式出現周期性斷裂運動,在推進方向上能始終保持傳遞水平力的聯系。該部分巖層也是內應力場的主要壓力來源。

在正常推進階段,以計算結果和圖1為依據,參照圖2(見第13頁圖2),在正常運動階段,老頂巖梁將遵從第一運動階段時的裂斷步距,“破壞拱”不再向上方巖層擴展。隨工作面逐步向前方推進,“破壞拱”在工作面垂直方向上不再擴展,將只在工作面前方方向上跳躍式向前擴展。此時,“破壞拱”拱頂為一近似水平線。

2 工作面覆巖運動規律及支架工況實測研究

2.1 觀測目的

通過對塔山煤礦8102工作面進行現場礦壓觀測,了解工作面支架工作狀況、來壓步距、工作面超前支撐壓力分布特征及內應力場等情況,進行事故預測和動力信息基礎研究。

2.2 觀測內容與方法

采用YHY-60型礦用液壓支架測力儀。該測力儀主要是通過紅外線抄表系統,每隔5 min記錄一次數據。數據主要是支架前后柱的工作阻力。每2 d抄表一次。將數據通過紅外線抄表系統輸入計算機,然后利用計算機軟件進行數據分析。畫出裝有測力儀支架的工作阻力變化曲線,以此獲取綜放工作面礦壓實時變化數據,用以研究工作面來壓、支架阻力及支架工作狀況。測定液壓支架有關工作參數,分析支架與圍巖的相互關系,評價支架對工作面頂板條件的適應性,為以后工作面液壓支架的選型提供決策依據。

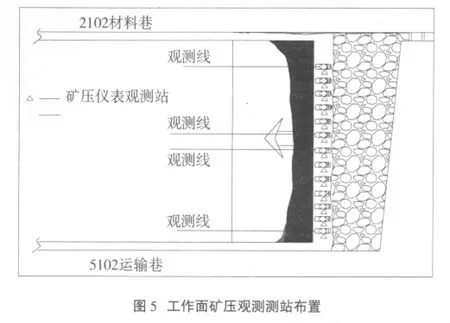

該綜放工作面231 m,沿綜放工作面共安置上、中、下3個測站,每個測站布置3條~4條測線,測力儀與液壓支架連通,測站布置見圖5。

根據儀表觀測數據和現場宏觀觀測資料分析,工作面自開采以來,已經歷78次較明顯的來壓過程,在工作面開采前計算的頂煤初次垮落步距分別為13.55 m、16.6 m、19.17 m,平均為16.44 m,而現場實際頂煤垮落步距在11 m~21.75 m,平均16.38 m;第一、第二、第三垮落層的初次垮落步距分別為20.23 m±2 m、23.7 m±2 m、24.5 m±2 m,現場觀測的情況為直接頂初次垮落步距為23 m~27 m,平均25 m,說明計算模型符合現場情況。在老頂初次來壓的預測上,各巖梁(主要考慮對礦壓顯現明顯的第一、二巖梁) 的步距分別為38.27 m±2 m、47.79 m±2 m,平均為43 m;現場實際觀測的步距為46 m~54.3 m,平均50.2 m,存在一定的誤差。通過分析研究認為,產生誤差的主要原因是:

①開采初始階段沒有進行放煤,在隨后的開采過程中頂煤放得并不充分(通過塔山煤礦提供的資料計算頂煤的回收率為65%),使頂煤和直接頂垮落后的高度基本充填了回采空間,從而導致了初始階段老頂巖梁不能懸空,因此導致來壓步距表面上的增大。

②由于工作面頂板沿走向方向有斷層存在,使得工作面頂板被天然劃分成大小不等的塊段,影響到周期來壓步距,與理論計算產生較大誤差。

③巖梁周期裂斷是巖梁周期來壓的前提,巖梁周期裂斷是誘發因素,周期來壓是表現形式。巖梁周期來壓步距是一個工程參量,除了受煤層的強度、巖梁強度等內部力學參數影響外,還受工作面支架的工作狀態、采場推進速度等外部環境因素的影響,故在工程實踐中,計算結果與實際有一定差距[7]。

3 結論

本文通過應用傳遞巖梁理論,對塔山礦8102特厚煤層綜放工作面覆巖運動規律進行分析,并利用礦壓觀測儀器對工作面頂板活動規律進行現場觀測。結果表明,在特厚復雜煤層綜放開采條件下,傳遞巖梁理論以及關于巖梁周期運動步距的推導算法,能夠比較準確地反映工作面頂板的活動規律,指導礦山安全生產,預防由礦山壓力引起的部分礦山地質災害。通過上述分析,認為計算結果基本反映了工作面的實際情況,所運用的理論與參數選取也是合理的,再通過一些修正,該結論可以為塔山煤礦大面積開采奠定理論基礎。

[1] 范志忠,任勇,徐剛,等.淺埋大采高綜放開采煤柱礦壓顯現規律研究 [J].煤炭科學技術,2010,12(38):25-27.

[2] 吳永平.大同礦區特厚煤層綜放采場礦壓顯現規律研究 [J].煤炭科學技術,2008,1(36):8-10.

[3] 宋振騏.實用礦山壓力控制 [M].徐州:中國礦業大學出版社,1988.

[4] 錢鳴高,劉聽成.礦山壓力及其控制 [M].北京:煤炭工業出版社:1991.

[5] 石平五.采場礦山壓力理論研究的述評 [J].西安科技大學學報,1984(01):48-59.

[6] 錢鳴高,石平五.礦山壓力與巖層控制 [M].徐州:中國礦業大學出版社,2003.

[7] 盧國志,湯建泉,宋振騏.傳遞巖梁周期裂斷步距與周期來壓步距差異分析 [J].巖土工程學報,2010,4 (32):538-541.

Research of the Overburden Strata Movement of Fully Mechanized Sublevel Caving Mining Face in Extremely Thick Coal Seam

Du Tongsheng

(School of Mines,China University of Mining and Technology,Xuzhou,Jiangsu 221008)

In view of the complex geological conditions of Datong Tashan Carboniferous-Permian extremely thick(9.8 m~29.21 m) coal seam,use of mine pressure theoretical analysis and field observation method,the fully mechanized sublevel caving mining face movement of overlying rock were analyzed.Analysis of reasons for the differences by comparing two methods that obtained initial and periodical pressure at the working face and other results.It provided the reference for the safe production in the working face.

extremely thick coal seam;fully mechanized sublevel caving mining;law of overburden strata

TD325

A

1000-4866(2011)04-0013-04

杜同生,男,1970年出生,本科學歷,工程師,從事煤礦管理及開采技術研究工作。

2011-08-04

2011-08-18