七個怎么看4 同在藍天下

——怎么看教育公平

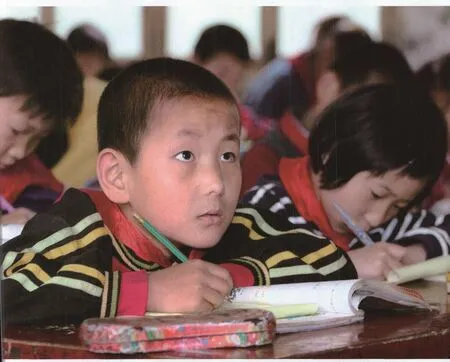

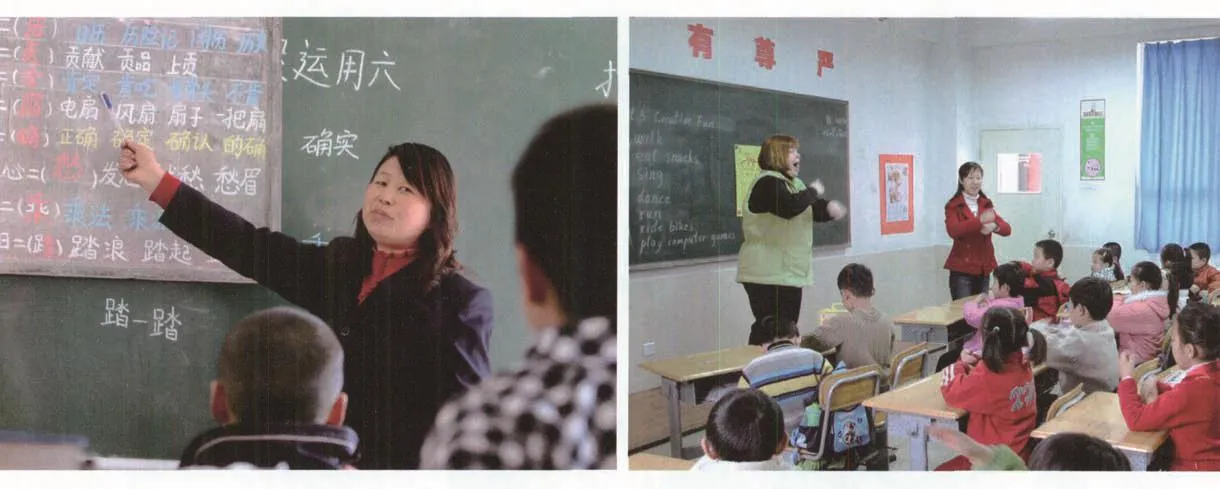

安徽銅陵,一個以盛產銅礦而得名的城市,近年來因義務教育均衡發展而廣受關注。經過十幾年的改革探索,銅陵市通過合理配置教育資源,大力促進教育公平,創造了一個“學校沒有好壞之分,只有遠近之別”的“銅陵模式”。很多地方盛行的“擇校風”,在這里已經淡出了人們的視野,孩子們在公平、寬松的環境中健康成長。

教育事關民族興旺、人民福祉和國家未來,教育公平是社會公平的重要基礎。促進教育公平,讓所有孩子共享同一片藍天,是億萬家庭的殷切期盼,是辦好人民滿意教育的必然要求,也是讓全體人民共享改革發展成果的重要體現。

為什么教育公平問題引起社會高度關注?

新中國成立以來,特別是改革開放30多年來,教育事業取得了巨大成就。我們舉辦了世界上最大規模的教育,基本形成了中國特色社會主義教育體系;城鄉免費義務教育全面實現,高中階段教育毛入學率由1949年的1.5%上升到79.2%;職業教育快速發展,顯著改善了新增勞動力結構和素質;高等教育規模躍居世界首位,毛入學率達到24.2%,進入大眾化階段;國民受教育程度顯著提升,15歲以上人口平均受教育年限從1949年的1.6年提高到8.7年。教育發展保障了廣大人民群眾受教育的權利,提高了全民族的素質,為經濟發展和社會進步作出了重大貢獻。

同時也應看到,當前教育改革和發展與經濟社會發展、與人民群眾的要求和期待還不適應,特別是教育公平問題還很突出。據2010年年底的一項調查顯示,56.5%的人認為存在教育不公問題。這反映了人們對教育公平問題的高度關注。

當前,人們對教育公平問題反映最強烈的,就是在接受教育尤其是優質教育的機會、接受教育的程度和質量等方面存在很大差異。這種差異表現在地區之間、城鄉之間、校際之間以及不同社會群體之間。現實生活中的一些現象,會讓我們對此有直觀、切身的感受。

比如,“擇校熱”高溫不降。在我國許多城市,中小學擇校非常普遍。為了讓自己的孩子進入聲譽和質量較好的學校,每年都有成千上萬的家長操勞、奔波數月,通常還要支付數額很大的“擇校費”。為了增加“擇校”資本,孩子們不得不參加各種各樣的“占坑班”、補習班,考取名目繁多的證書,幼兒教育“小學化”、小學教育“初中化”傾向愈加嚴重。這些現象多年來禁而不止,治而不愈,成為教育領域的一大“頑癥”。

影響教育公平的原因是什么?

“中央給咱辦實惠,農民種地不交稅,娃娃上學不交費,真是和諧好社會。”這是近年來我國農村許多群眾發自內心的感慨。可以說,隨著免費義務教育等一系列政策措施的實施,“有學上”、“上得起學”已經不是問題了。人民群眾現在對教育問題的意見,對教育公平的呼喚,實際上主要是對“上好學”的期待。

當前,到底是哪些因素影響了教育公平呢?

經濟社會發展不平衡。由于自然條件、歷史基礎和具體政策等多種原因,我國城鄉、區域發展差距大。而發展教育特別是基礎教育的責任主要在地方,地方的教育水平直接受當地經濟社會發展水平的制約,區域和城鄉之間發展的差距必然帶來教育發展的差距。2008年上海市初中生均預算內教育事業費為15473.62元,而貴州省僅為2310.83元,相差近6倍。可以說,教育不公平問題很大程度上是經濟社會發展不平衡在教育領域的直接反映。

教育投入不足。“窮國辦大教育”是我國教育事業發展的真實寫照。雖然各級政府對教育的投入不斷增加,但國家財政性教育經費占國內生產總值的比例一直較低,2008年只達到3.48%,不僅低于大多數發達國家,而且低于部分發展中國家,與我國教育發展的需求還存在很大差距。教育投入的不足,嚴重制約著教育條件的改善和教育資源,特別是優質教育資源的擴展。

觀點聲音

給每一個人平等的機會,并不是指名義上的平等——機會平等,而是要保證每個人都能受到適當的教育。

只有公平的教育才能造就公平的社會,只有受到公平教育的一代才會是自信的一代、身心健康的一代。

讓學校成為學生的樂園,讓學術成為學人的向往,讓教師成為人們發自內心的敬稱。

教育《規劃綱要》是改革創新的試金石,是民主決策的一次成功嘗試。

我們的教育不僅要讓所有學齡兒童有學上,而且要上好學,享受有質量的教育。

資源配置不合理。我國20世紀50年代開始實行重點學校制度。在教育投入總量小、教育資源短缺的情況下,集中財力、物力辦好一批中小學,對“多出人才,快出人才”曾產生積極作用。而重點學校制度也同時導致了學校之間資源配置不均衡。

政策制度不完善。基本普及九年義務教育和實現高等教育大眾化之后,我國教育發展進入新階段,但影響和制約教育公平的城鄉二元經濟結構依然存在。一些已經落后于經濟社會發展的不合理制度如城鄉分治的戶籍制度加劇了教育不公;省級政府統籌管理推進城鄉義務教育一體化發展的機制尚未建立。

如何促進義務教育均衡發展?

對于當前教育發展中存在的不公平問題,人們感受最直接、反映最強烈的,是義務教育發展的不均衡。義務教育作為政府提供的基本公共服務,具有強制性、免費性和普及性,是最應體現教育公平的領域。抓好義務教育均衡發展,就抓住了促進教育公平的關鍵。

當前義務教育均衡發展還存在一些突出問題。如城鄉、區域之間發展差距仍然較大,區域內校際之間資源配置不均衡,優質教育資源短缺、輻射面窄等。要以保障公民依法享有受教育的權利為基本要求,以提高教育質量、促進內涵發展為重點,通過合理配置教育資源,推進基本公共教育服務均等化,把義務教育均衡發展提高到新水平。

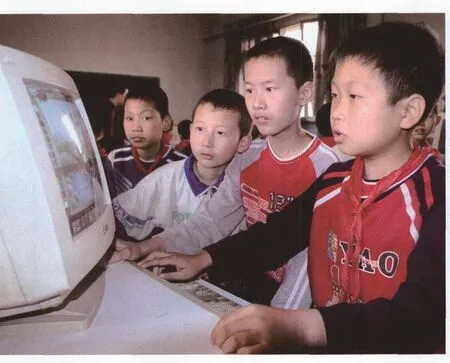

一是“提質量”。在人人都有學上之后,人們對教育公平的關注主要體現在教育質量上。促進均衡發展要把提升質量作為根本,更加注重教育的內涵發展。要全面貫徹黨的教育方針,推進素質教育,深化教學內容、課程體系和教學方法改革,促進學生德智體美全面發展。切實減輕學生課業負擔,讓學生從應試教育的重壓下解放出來,生動活潑學習、健康快樂成長。

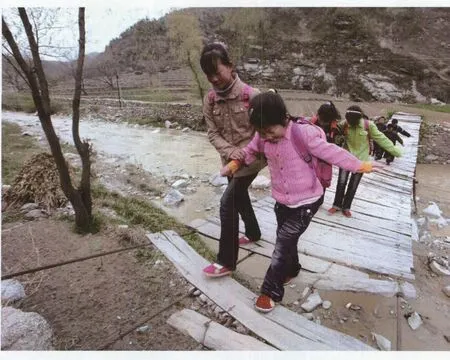

二是“縮差距”。城鄉免費義務教育全面實現后,城鄉、區域間發展不均衡上升為義務教育的主要矛盾之一。促進均衡發展,就要大力加強對農村和中西部地區義務教育發展的支持。在財政撥款、學校建設和教師配置等方面向農村傾斜,盡快形成城鄉同標準、一體化發展的格局。加大中央財政支持力度,完善對口支援制度,促進老少邊窮地區義務教育發展。很多地方為此進行了積極探索,如成都積極統籌城鄉教育發展,大力推進城鄉教育一體化;廣東省開展“千校扶千校”活動,組織發達地區1000所義務教育階段學校對口幫扶欠發達地區薄弱學校,收到良好效果。

三是“重配置”。合理配置資源是促進義務教育均衡發展的根本措施。陜西吳起縣投入5億多元統一全縣建校標準,實現了辦學條件均等化;安徽銅陵市鼓勵教師跨校兼課、兼職,促進了高水平教師資源共享。要從硬件、軟件等各方面促進區域內教育資源均衡配置,努力辦好每一所學校。推進學校標準化建設,取消設置重點校和重點班,統一學校公用經費和生均教育經費標準,加大薄弱學校改造力度。實行區域內教師和校長交流制度,加強薄弱學校教師隊伍建設。加強教育信息化建設,搭建優質教育資源共享平臺。

四是“建機制”。義務教育均衡發展是一個長期的過程,也是一項復雜的系統工程,必須建立長效機制。要打破校際和城鄉之間的分割,形成城鄉和地區義務教育共同發展機制。認真總結一些地方探索的學區管理、集團化辦學、農村九年一貫制、示范性高中和重點高中招生指標定向分配到初中等做法和經驗,創新教育管理運行機制。強化督導評估,建立義務教育均衡發展評估和激勵機制。

如何解決農民工子女上學難問題?

隨著我國城鎮化進程和剩余勞動力轉移的加快,進城務工的農民工數量逐年增加,農民工子女的教育問題也日益凸顯。據統計,2009年我國義務教育階段農民工隨遷子女適齡人數達到997.1萬人。如何給這些孩子一張安穩的書桌,讓他們像城市的孩子一樣接受義務教育,健康成長,是促進教育公平必須解決的重大課題。

為解決這一問題,黨和政府采取了一系列重要舉措。早在2001年,就明確提出了以流入地政府為主、以公辦學校為主依法保障流動人口子女接受義務教育權利的“兩為主”政策。2003年,國務院辦公廳發文要求多渠道安排農民工子女就學,在入學條件等方面與當地學生一視同仁。2006年新修訂的《中華人民共和國義務教育法》規定,把接納非戶籍居住地上學的兒童納入政府管理的范疇。2009年中央財政下撥20億元,專項用于補充接收農民工子女的城市義務教育階段學校的公用經費和改善辦學條件等。各地也紛紛出臺政策,保障農民工子女接受義務教育的權利。

經過這些努力,很大程度上緩解了農民工子女就讀難的問題。但目前一些地方仍然存在公辦學校入學“門檻高”、農民工子女學校教學質量低等問題。而且隨著農村勞動力轉移的加快,這一問題將更加突出。如何進一步解決好農民工隨遷子女的上學問題呢?

強化流入地政府責任。廣大農民工為流入地城市的經濟社會發展作出了重要貢獻,流入地政府要切實負起責任,保障農民工子女平等接受義務教育。將農民工子女義務教育納入當地教育發展規劃,指導和督促公辦中小學認真做好接收就學和教育教學工作。建立農民工子女接受義務教育經費保障機制,將所需經費納入地方財政保障范疇,對接收農民工子女人數較多的學校給予補助。制定農民工子女接受義務教育的收費標準,做到與當地學生一視同仁,采取措施幫助家庭經濟困難的農民工子女就學。

發揮公辦學校主渠道作用。充分挖掘公辦中小學潛力,合理調整和完善學校布局,新建、改擴建一批學校,盡可能多地接收農民工子女就學。降低入學門檻,簡化入學手續,不得隨意設置入學條件限制。對農民工子女接受義務教育要與當地學生在收費、管理等方面同等對待,不得違反國家規定加收借讀費及其他任何費用。

扶持社會力量辦學。農民工子女在短時期內完全進入公辦學校就讀還不太現實,必須進一步發揮民辦農民工子女學校的作用。要將農民工子女學校納入民辦教育管理范疇,制定審批辦法和設置標準,在辦學場地、辦學經費、師資培訓、教育教學等方面給予支持和指導。加強對這類學校的督導工作,規范其辦學行為,促進其辦學水平和教育質量的提高。

推進戶籍制度改革。解決農民工子女入學問題,根本上要解決農民工的“身份”問題。2010年6月,廣東省出臺有關規定,實行農民工積分制入戶城鎮政策,只要積滿60分,農民工就可以申請入戶,其隨遷子女就學問題也將得到有效解決。應逐步放寬中小城市和小城鎮落戶條件,逐步解決符合條件的農業轉移人口在城鎮落戶,吸納有條件的農民工轉為城鎮居民,使其子女真正享受“同城待遇”。

如何保障家庭經濟困難學生上得起學?

2009年8月16日,來自四川廣安的小張懷揣錄取通知書,惴惴不安地來到中國科技大學新生報到處報到。剛出家門時還為學費發愁的小張馬上安心了:在出示有關證明后,馬上通過“綠色通道”順利辦好了入學手續。“不帶一元錢,也可進校園”,為保證家庭經濟困難學生順利入學,全國高校普遍建立了“綠色通道”制度,對經濟困難學生一律先辦理入學手續,再根據核實的情況,采取不同的措施予以資助。

近年來,國家資助政策體系不斷完善:在義務教育階段,全面免除學雜費,為農村學生提供免費教科書,為家庭經濟困難的寄宿生提供生活補助;在中等職業學校,建立了較為完善的保障制度,國家助學金每年資助近1200萬人,總資助面達在校生的90%,同時從2009年秋季學期起,對中等職業學校農村家庭經濟困難學生和涉農專業學生免除學費;在高等學校,建立健全國家獎助學金制度和國家助學貸款制度,每年資助約450萬人,總資助面超過20%。

家庭經濟困難學生資助政策體系,是國家對困難學生資助強度最大的制度安排,也是困難學生得到實惠最多、人民群眾最滿意的制度安排。要不斷完善這一政策體系,把各項資助措施落到實處,確保每一個學生接受教育的基本權利,無論哪個教育階段,都不能讓學生因家庭經濟困難上不起學。

提高資助標準。由于國家財力有限,目前對家庭經濟困難學生的資助標準還不高。要隨著經濟社會發展,不斷加大資助力度,讓這些孩子不僅上得起學,而且逐步上得好學。提高農村義務教育家庭經濟困難寄宿生生活補助標準,改善學生營養狀況。根據經濟發展水平和財力狀況,建立國家獎助學金標準動態調整機制。

落實資金保障。完善資助體系,資金投入是基礎。中央和地方財政要足額安排應當負擔的資金并及時撥付到位。省級政府要做好統籌協調,完善省對下轉移支付制度,確保應承擔的資金不折不扣地落實到位。高校和中等職業學校要從其事業收入中提取4%—6%的資金,用于助學。加強對各項資助經費的管理使用、審計監察,提高經費使用效益,把國家有限的財力用好。

動員社會力量。長期以來,社會力量在資助家庭經濟困難學生就學方面發揮了重要作用。比如,希望工程實施20年來,募集資金超過56億元,援建希望小學15900多所,資助失學孩子340多萬名。要繼續在全社會大力弘揚崇文重教、扶危濟困的文明風氣,完善各項引導激勵政策,形成社會各界關心教育、幫助困難家庭學生的良好氛圍。

“同在藍天下,共同成長進步”,是全國億萬孩子的共同心愿;“努力辦好每一所學校,教好每一個學生”,是黨和政府的莊嚴承諾。隨著我國經濟社會發展,在全黨全社會的共同努力下,讓所有孩子都站在公平的起跑線上,讓祖國的花朵共享一片藍天的目標,必將逐步變為現實。