文化旅游開發模式下的古鎮原真性保護更新——以湖北赤壁羊樓洞古鎮為例

莫琳玉

(武漢大學城市設計學院,湖北武漢430072)

1 旅游視角下的古鎮保護更新的理性思考

隨著城市經濟的發展,人們生活水平的提高,很多富有悠久歷史的古鎮,成為人們追求鄉土文化的最優選擇。文化遺產的原真性是衡量文化遺產的表現形式和文化意義的內在統一程度。追求原真性的重要意義在于它既滿足了人類心智追求準確性知識的要求,也滿足了人類心靈追求意義和價值的愿望[1]。原真性并不是刻意追求完整“原狀”表現形式的真實,而是體現歷史延續和變遷的真實“原狀”。從旅游開發的視角看,歷史延續和變遷的真實“原狀”體現,是在能反映真實歷史文化的承載物或場所中,對過去不同時期的居住、鄰里交往、日常生產活動、公眾文化娛樂活動等的親身體驗。

國內外眾多領域的學者們對歷史文化古鎮、原真性等的主要概念、歷史古鎮的空間結構特征和變化模式、形成機制、運行機制等理論問題,都進行了深入、扎實的研究和分析。本研究認為,應通過分析古鎮在物質文化遺產和非物質文化遺產兩方面的特征,探索兩者如何結合,來實現文化旅游開發模式下的原真性的保護更新。

2 羊樓洞古鎮概況

羊樓洞古鎮位于湖北省赤壁市,建于明萬歷年間,距今己有400多年歷史,是著名的“磚茶之鄉”。現有規劃將羊樓洞明清石板街范圍內用地開發建設旅游業,重點發展茶文化和竹制品工藝產業,結合自然山體和水系等景觀,對羊樓洞古鎮進行原真性保護更新。

3 羊樓洞古鎮非物質文化遺產特征

3.1 古鎮居民的生活方式和古鎮的文化、民俗風情

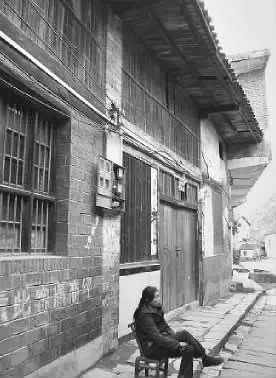

不同的地區,居民的生活觀念不同,會形成不同的生活方式。居民有時會坐在自家門口聊天休息,通常為建筑臨街的半公共空間(圖1)或合院式的院落空地;也可能結伴同行,在鎮子里邊走邊聊天,或坐在風景優美、可休閑的場所[2]。每個地域都有自己獨特的地域文化和民俗風情。羊樓洞古鎮擁有悠久的茶歷史文化,所以在街市上會設置制茶、賣茶的店鋪。每年的某些節日時,鎮上會有一些節日習俗,會有相應的表演廣場。這些就是文化與物質表現的結合。這些非物質文化會依托一定的場所得以傳承和延續,這些場所也正是古鎮居民生活參與的一部分。

圖1 臨街半公共空間

3.2 由非物質文化遺產到物質文化遺產

古鎮的非物質文化很大程度上反映了古鎮的文化內涵,而他們所對應的物質文化——建筑、街道、廣場等等,是在人的活動中踩踏和生活中磨練出來的,是人人都認同、都參與的物化形態。文化旅游開發模式下的古鎮原真性保護更新,應很好地發掘和利用古鎮寶貴的歷史文化和與之結合的物質文化要素,將其建設成為市民文化生活基地和旅游景點。在保護與更新利用這些歷史遺產時,應注意保護它們的歷史信息不受破壞,對其周邊環境須加以控制,以延續古鎮的傳統文化特征[3]。

4 羊樓洞古鎮物質文化遺產特征及更新方式

4.1 古鎮街道

羊樓洞古鎮的街道形態是依據松峰港的走向而成。明清石板街的主要道路從北至南,分為廟場街、復興街前段和復興街后段。廟場街和復興街前段兩段街道路面為青石板鋪設,街道寬度約4m,連續的出檐和踏步加強了街道的縱向延伸感,突出了古鎮肌理中的線性形態(圖2)。復興街后段街道不同于前兩段街道的曲折多變,而呈直線形。路面仍為青石板鋪設,街道寬度約6 m。古鎮巷道寬約2 m,曲折富于變化且較為安靜。

通過與人類感知范圍的各項數據相比較,街道的寬度適合人們之間的雙向交流,有利于商業活動的開展。街道為步行交通,在慢速的步行狀態下,人與人碰面的機會增大,增大了獲取信息、交往的可能性。古鎮中,街巷是社會生活的主要載體,它不僅具有交通功能,也承載了人們日常的交往活動,本質上是為適應人的需要而發展形成的。在保護更新規劃中,往往會保留這些老街老巷的尺度和形態,修整路面鋪設,以保留原住居民的生活記憶,也使旅游者能得到真實的體驗,體會到老街樸素、親切的獨特的歷史氛圍。

圖2 明清石板街建筑出檐和踏步

4.2 古鎮建筑體量與其組合

羊樓洞的建筑以居住建筑和服務建筑為主,如茶樓、餐館、藥店、工業作坊等。建筑體量通常較小,以家庭為單位,形成擁有自家小院的家庭式作坊,代表著居民的生活習慣:既有生活起居的室內場所,同時還有自家的后院作為工作的場地。而工業建筑和服務建筑體量也與其相似,使老街的肌理顯得細膩、古老,讓人感嘆歷史古鎮的文化積淀。

在保護更新規劃中,可以根據對古鎮的定位,增建與古鎮原有建筑肌理相似的為游客服務的建筑,如家庭式旅館、茶樓等;或保留原建筑形式,對其功能作局部調整。原真性的古鎮保護,使新建筑延續舊有的體量尺度和組合方式,更重要的是使這樣的體量和組合與其所代表的文化意義相一致。如家庭式旅館的設計,可以形成院落形式,室內、室外、天井(斗)這樣的轉換能讓游客體驗到古鎮居民的生活方式。

4.3 古鎮廣場

羊樓洞古鎮的廣場形式有由街道交匯形成的十字形、T形或Y字形節點場地。在文化旅游開發模式下的古鎮原真性保護更新中,廣場是古鎮居民休閑、交往的承載地,也是古鎮文化、民俗展示的承載地,是古鎮發展的增長“極核”。在保護更新設計中,應結合古鎮居民的交往習慣、文化習俗等,不僅要讓游客有親身體驗這些非物質文化遺產的場地,更重要的是要讓古鎮居民感受到真實的古鎮場所歸屬感。

4.4 古鎮與自然環境的結合

羊樓洞古鎮處于三山環抱之間,地勢平坦且東、西兩側有發展的空間,構成“一鎮兩水三山”的古鎮空間環境格局(圖3)。

在保護與更新規劃中應盡可能的讓居民和游客在古鎮中無論是行走,還是停留于某個空間,都能欣賞到自然景觀。古鎮中臨水的空間也需要得到重視。居民們的生活、工作都與水息息相關。若是家庭式的作坊,可以利用水作為竹制品或制茶的原料之一。臨水的街道,也可以為來來往往的行人提供散步聊天、觀景的場所。在文化旅游開發模式下的古鎮原真性保護更新中,應注重保護古鎮的自然環境,使其不遭受破壞的同時,能融入古鎮居民的生活以及游客的體驗中。

圖3 古鎮格局

4.5 建筑風貌特征及保護更新

總體建筑風貌,主要從建筑頂平面肌理、建筑群立面肌理、建筑群空間肌理三方面得以體現。通常屋頂的整治是將平屋頂改成小青瓦的坡屋頂,使頂平面肌理得以恢復。如果原為坡屋頂屋架的結構已不牢靠,還需對梁架進行翻修。在古鎮發展的過程中,可能存在一部分與傳統風貌的建筑有所區別的建筑物,它本身具有一定的藝術價值,經過歲月的積淀,成為古鎮的一種標記。這種情況下,只要在總量上不對古鎮的整體風貌構成大的改變,應予以保留,從而反映古鎮發展中穿越歷史時空的真實過程。在旅游開發模式下,要特別注重對建筑高度的控制,嚴禁建設過高的建筑造成對視線通廊的遮擋。

5 結束語

隨著世界經濟的飛速發展與市場競爭的日益加劇,古鎮的發展越來越體現出旺盛的生命力。本文基于已有的相關研究,結合湖北赤壁羊樓洞古鎮,著力分析研究了文化旅游開發模式視角下的歷史古鎮原真性保護更新。希望通過本文能為歷史文化古鎮保護與發展問題提供一點理論支持,為政府決策提供前期預研,促進歷史古鎮發展研究的深入和完善。

[1]阮儀三.文化遺產保護的原真性原則[J].同濟大學學報,2003,14(2):1-4

[2]揚·蓋爾.交往與空間[M].北京:中國建筑工業出版社,2002:187-194

[3]張一東.江南水鄉古鎮空間形態與行為的互動性研究[J].浙江萬里學院學報,2007,20(4):24-26

[4]陳凡.湖北赤壁羊樓洞古鎮研究[D].武漢理工大學,2005

[5]林暾.江南水鄉古鎮公共空間研究[J].福建建筑,2008(3):5-7