城市公共小型綠地及公園兒童游戲場空間設計

唐莉英

(西南交通大學藝術與傳播學院,四川成都610031)

過去,人們總將游戲與學習對立起來,認為游戲是影響兒童學習的因素,然而,現今關于游戲與兒童教育的研究越來越多,其結論都認為游戲在教育中的作用是肯定的。游戲能促進兒童心理發展、鍛煉感覺、直覺、思維、語言、記憶等能力,培養基本運動技能,還能培養孩子解決問題的能力和創造力等等,因此,幼兒的游戲是兒童成長過程中的必需品。但是在如今城市改擴建過程中,一些兒童游戲空間逐漸消失,尤其是自然的環境,所以在城市公共空間的設計中越來越關注兒童游戲場空間的設計。

兒童游戲場是游戲的載體,游戲場的優化設計對兒童成長有積極的促進作用。而城市公共空間中小型綠地及公園距居住點的距離較近,數量較多,是人們使用較多的場所。在這些公共空間設置兒童游戲場既能滿足使用要求,也能更好的營造城市公共空間。

1 戶外游戲的特點

(1)戶外游戲受場地限制。如果大家稍微留意,就會發現經常有這樣的事情發生,當家長帶著孩子出來玩時,通常會帶著一些自己的玩具,然后走到一塊相對寬敞,但必須是安全(沒有汽車穿過,也幾乎沒有自行車穿越,甚至沒有大孩子打鬧)的地方,讓孩子玩耍。這種現象至少說明了三個問題:人們對專門的為兒童設置的游戲場所有強烈的需求,但實際情況是這種場所很少,只能在一片不適合玩耍的地方選擇出相對較好的場所來使用;另外就是為兒童考慮的游戲設施太少了,通常是自己帶著玩具出來玩,使游戲活動相對貧乏。有這樣一個畫面:在某個公園里,父親坐在椅子上,翹著腿,讓女兒坐在腳上當蹺蹺板。還有就是安全要求。

(2)戶外游戲受氣候、季節的限制。在下雨天或烈日高照的時候,戶外游戲場即便再有吸引力,也不會有孩子在里面玩耍。人們總愛在氣候宜人的季節、時日里到戶外享受陽光與清風。我們沒有那么強大的力量去改變自然規律,所以設計環境時只有盡可能地將惡劣影響減少到最低。如對于夏日的艷陽,可以作好綠化,為游戲場遮陽,引導風向,利用四季的變更讓人們感受自然。

(3)戶外游戲受時間的限制。不同年齡的兒童戶外活動的時間是不一樣的。通常學齡前兒童白天在大人看護下活動,更多的是沒有上幼兒園的孩子;而上學的兒童主要是晚飯前后活動。一天中,兒童活動的時間各不相同,學齡前兒童活動時間一般是上午9:00~11:00,下午3:00~6:00。隨季節不同,時間會有所調整,如夏季,人們通常會晚點帶孩子出門,以避免中午的烈日或在晚上活動;而冬季則會提前一些,冬季天會黑得早些,而且在好天氣的時候可以多曬曬太陽。在假日和假期,活動時間會明顯增加。

(4)戶外活動時,兒童會明顯地表現出喜歡湊熱鬧的行為。這是一種好奇心的驅使,也是同齡人之間的相互吸引。作為家長,也希望自己的孩子具有與人打交道的能力,所以也會刻意的將孩子帶到有小朋友的地方玩耍,而且家長們總會喜歡聚在一起交流經驗,如果是老人還喜歡拉拉家常,人們在這樣的環境中自然地加強了聯系,而聯系的紐帶就是孩子。所以在環境設計時,要為這種聚集的活動考慮適合的空間,包括大人和兒童的聚集(共同參與游戲),或是兒童的聚集(游戲、聊天等)、或是大人的聚集(聊天)。

(5)還有一個有趣的現象是,較小的兒童喜歡和比自己大一些的兒童玩耍,而大孩子通常不喜歡和小孩子玩。所以在設計游戲環境時,最好能讓年齡相仿的孩子共同參與,年齡相差太大的兒童由于身體機能及能力不同,提倡分領域活動。

(6)戶外活動時,兒童總是只關注于自己感興趣的東西,任何新奇的東西都會吸引兒童的注意力;兒童對某一樣東西的關注不會持續很長時間,但注意力集中的時間會隨年齡的增長而增加。

2 兒童游戲場空間設計

2.1 兒童游戲場的使用人群

兒童游戲場的使用人群具有多樣性,并非僅僅是兒童。它包括兒童、成年人、老人和殘疾人。

2.1.1 兒童

兒童是兒童游戲場的主要使用者只有了解了有關兒童心理發展、認知發展、行為特點等各方面,才能設計出與之相適應的環境,為兒童培養提供幫助。反過來說,優質的環境能引導兒童向更好的方向發展。二者相互促進。另外,兒童的心理活動是內隱的,而兒童的行為則是外顯的。所以對兒童行為的觀察會對游戲場設計有很大的幫助。

由于生理基礎和心理基礎不同,不同年齡的兒童具有不同的活動能力。設計中需注意:

(1)空間組織要反映出不同年齡階段兒童活動的特點。

(2)不僅滿足兒童活動的需要,也能適應兒童心理的發展。

(3)體現活動的價值。

2.1.2 成年人

在兒童游戲場中,不能忽視成年人的活動。他們在這里的活動主要是看護兒童,尤其是學齡前兒童;或者與兒童共同參與游戲;另外就是他們自己的集會、休息等活動,這類活動通常是伴隨看護而進行的。所以設計中應考慮:

(1)為成年人安排適合的聚集區和座椅,便于看護兒童;

(2)有成年人與兒童共同參與的活動和空間,如一些體育活動,乒乓球、雙杠等。

(3)游戲場具備相應的公共設施,方便成人使用。

2.1.3 老年人

其實,在兒童游戲場的使用中,最多的除了兒童,可以說就是老年人了。因為白天孩子的父母們去工作,沒有時間陪他們玩耍,一般是孩子的爺爺奶奶和保姆照看他們。所以一天中,絕大部分時間是兒童和老人使用。另外還有一些沒有帶孩子的老人,也喜歡使用這種公共空間。因為在這里不僅可以享受舒適的環境,還可以看到許多有趣的活動,尤其是孩子們的活動。所以在游戲場環境中要考慮老人的使用。

(1)看護兒童的老年人的活動區一般與學齡前兒童的活動區結合布置,但要與較大年齡兒童的運動區分隔,避免孩子嬉鬧的干擾和冒犯。

(2)要注意老年人的行為特點,他們行動不如成年人靈活,精力不如成年人旺盛,在設計中滿足他們的使用。如坐椅應有靠背和扶手、步行道的坡度不宜太大,表面應該平整、不打滑、不眩目。

(3)滿足老年人的心理要求。一般老年人喜靜,會選擇較安靜、邊緣的空間,可以與兒童游戲場靜的區域結合布置。

2.1.4 特殊人群

在設計中,人們通常按正常人的標準去設計環境,因為他們占社會人數的大部分。而忽視了殘疾人等特殊人群的使用,尤其對兒童游戲場的使用。有些發達國家在重視兒童游戲場建設的同時,還建立了殘疾兒童游戲場。使殘疾兒童也能享受到如正常兒童一樣游戲的樂趣。這也體現了社會對弱勢群體的關愛。所以在進行兒童游戲場設計時,盡量考慮這類兒童的使用,參照無障礙設計為他們提供方便。

2.2 兒童游戲場的空間構成

通過對游戲場空間分析,可以將兒童游戲場空間的構成總結為三要素:邊界、入口和內部。

2.2.1 邊界

對城市兒童游戲場而言,邊界是指使游戲場與其他外界空間分隔而獨立存在的維護形式。任何邊界都具有兩個基本的功能,一是對內圍護的功能,二是對外防范的功能。兒童游戲場的邊界同樣具有這樣的功能,除此之外,還與兒童的特殊性有關。

(1)兒童在戶外玩耍,首先要保證他們的安全。

從城市的范圍來看,小型綠地或公園包圍在城市的交通網絡中,要到達游戲場就得穿越交通,對于安全意識薄弱的兒童而言,這是很危險的。所以,兒童游戲場的邊界可以起到防范的作用。

(2)從兒童的活動特點來看,兒童在玩耍的時候以自我為中心,缺乏對外界環境好壞的判斷,不容易對外界刺激作出更多的反應。所以在由邊界圍護而成的游戲場地中進行活動,不會受太多外界的干擾,諸如噪音、機動車穿行等。

(3)從兒童的心理特點來看,兒童總對新奇、陌生的事物產生興趣,喜歡尋求刺激。邊界不僅可以創造出滿足其探險心理的空間,也可避免兒童的活動超出看護的范圍,造成意外。

2.2.1.1 邊界形式

城市兒童游戲場邊界的處理形式靈活多樣,主要有以下幾種。

(1)墻體圍護邊界。包括實墻與鏤空兩種形式。實墻通常是磚砌實墻,這種形式使用不多。經常會結合透空的圍護一起形成邊界。鏤空圍護邊界的形式較常見,在成都地區,一般公園都有圍護設施,只是材料不同、樣式不同。使用的材料包括磚石、金屬、木材等不同材料。

(2)植物圍護邊界。一般用于單一、小型的游戲場地。因為植物較之前兩種圍護,其圍護性能大大降低,但能產生空間界定感。

(3)設施圍護邊界。對于小型的兒童游戲場,在游戲場的周圍設置座椅可以起到邊界的作用。如成都市九里堤公園中的游戲場地,規模很小,其邊界維護除了鋪地的不同,很重要的元素就是放置在場地周圍的長椅。

(4)地形高差形成邊界。當游戲場是某塊公共綠地或公園的一部分時,地形的高差可以產生圍護,同時形成一些休憩環境,方便對兒童的看護。

(5)不同界面邊界。不同的界面可以起到劃分空間的作用,形成領域。

2.2.1.2 設計中遵循的原則

(1)一般采用通透的邊界,即不阻擋游戲場外的人的視線,使游戲場外的人可以看到游戲場內部。能吸引兒童或家長帶孩子來。

(2)體現游戲場的意象,使人生成對環境的認知。即為生活在城市中的人提供這樣一個信息:這里是兒童的天地,而不會對個人的認知地圖提供有分歧的信息。

圩堤在汛期防洪中的作用毋庸置疑,特別是在98特大洪水后,江西省實施了多項堤防加固整治的工程措施,這使得堤防的防洪作用更加顯現。

(3)牢固、安全。

(4)考慮周邊環境。如在必須穿越城市交通才能到達的游戲場,設置人行道,通行時間要滿足兒童、老年人、殘疾人行動較緩慢的特點。

(5)易于管理。

2.2.2 入口

入口是進入游戲場的通道。既有其功能要求,又有景觀要求。入口設計的好壞,會直接影響人們的進入,影響游戲場的使用及受歡迎程度。所以在進行入口設計時,要注意:

(1)能吸引兒童的目光,使他們想進入。

(2)容易到達。既指交通上方便到達,也指安全上容易到達。在可能的情況下設置多處出入口,場外設置人行橫道。

(3)避免在游戲場唯一的入口處過多地布置那些頻繁使用的設施。如在入口處設置坐凳、斜墻等休憩設施,就會引導人們到這里休息的行為,卻防礙了人們進入游戲場。因為從人們一般的心理習慣來講,坐在這些地方的人給進游戲場的人帶來不安。

(4)可以設置有說明性文字的公告牌,也可作為布告牌。

2.2.3 內部

內部是相對于外部而言的,是一個完整的游戲場所具有的空間。在內部,游戲場由開敞空間、過渡空間、隱藏空間和連接空間組成。

(1)開敞空間——即游戲場中的中心部分,活動集中的地方。

(2)過渡空間——游戲場里的中性空間。

(3)隱藏空間——即游戲場中的小尺度空間,如袋狀空間,孩子們多為袋狀空間所吸引,他們常常在那些并不是有意為他們設置的空間,如廢舊的箱子里,灌木叢的凹圍帶里,進行各種游戲。或者在一個設計巧妙的連接體系中,錯落有致的轉角、凸凹變化的墻壁、高低不等的臺階,都可以考慮作成這樣的袋狀空間,為孩子們提供各種玩耍的方便。例如,它們可被當作監牢、別墅、船、或者隨便什么異想天開的東西。此外,這些袋狀空間還可以成為孩子們樂意尋求的世外桃源,在這些地方,孩子們可以安安靜靜地玩堆沙垛,聊天,或者干脆坐下來休息休息。

出于安全考慮,保護私密性的屏蔽物只能是部分的,即在保證小孩可以被看到的同時給予一定的分隔感。任何一個設計給孩子躲藏的小空間還應足夠大,以備緊急情況下大人可以進入。

(4)連接空間——以上三種空間的聯系部分。

如果將一個兒童游戲場從各種聯系中拿出來,內部就是所有的構成之和。將這四種空間對應歸結為A、B、C、D四種空間類型,那么,一個游戲場內部就會因不同的組成方式,形成不同的結構。可形成以下幾種游戲場結構:

A(開敞空間)+B(過渡空間)+C(隱藏空間)+D(連接空間)

A(開敞空間)+B(過渡空間)+D(連接空間)

A(開敞空間)+C(隱藏空間)+D(連接空間)

A(開敞空間)

從以上四種組合模式可以看出,任何一個游戲場,不論其規模大小,都必須具有的是一個開敞空間,即活動場地。因為哪怕僅有一塊空地,孩子也能發掘出游戲的樂趣。所以開敞空間是游戲場的核心空間,也是兒童集中活動的空間。這也是現實環境中最常見的游戲場構成形式。

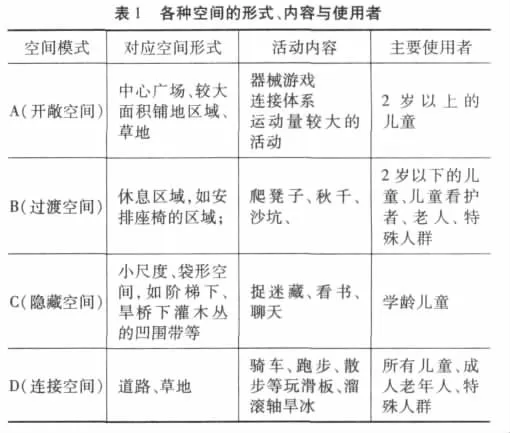

各種空間模式對應不同的活動內容,總結如表1。

?

2.3 兒童游戲場的空間組織

空間組織就是將空間中各項內容恰當地安排布置。如前所述,構成游戲場的內容很多,如何將它們安排好,將影響游戲場的成功與否。對于兒童游戲場空間,合理的組織方式是以滿足兒童及其活動的特點為基礎的。根據行為-環境的理論,由兒童在游戲場的活動來組織空間。

在游戲場中,不同年齡的兒童具有不同的游戲行為。概括來說,這些活動可分為動、靜以及介于二者之間的半動半靜的三類。對于這三類活動,對應的人群一般為:

動——大于2歲左右的學齡前兒童及學齡兒童;

靜——嬰幼兒、老年人;

半動半靜——成年人、休息的兒童、不能自主活動的兒童。

在組織空間時,既要使空間有所分隔,又要使它們保持連貫性。更重要的是符合人們行為及心理的習慣。

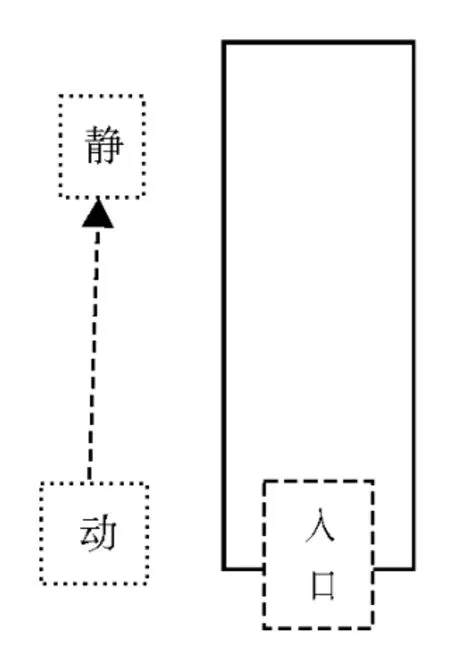

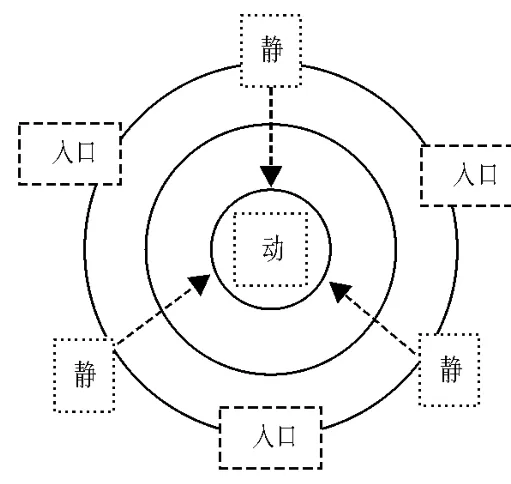

根據游戲場不同的形態,總結出兩種組織模式,線形組織模式和環形組織模式,也可以將二者結合起來。

(1)線形組織(如圖1)。線形組織的游戲場一般是在狹長的空地上具體形狀多樣,如矩形、L形、弧形等。在這樣的空間中,人們從入口進入游戲場后,一般由一條行進路線控制空間組織,所以在安排布置時,宜將活動量大、對人影響較大的游戲活動空間設置在端部,這一區域可以視為開敞空間;而入口處的空間則為嬰幼兒及老人準備,可以視為隱藏空間;當然,嬰幼兒必須由大人(成人、老年人)帶領,所以要考慮大人的休息空間,這一區域可以視為過渡空間。各部分由道路系統即連接空間組織起來。

(2)環形組織(如圖2)。當游戲場形態為塊狀時,較多使用這種組織模式。外圍布置適宜靜態活動的空間,如安排休息長凳;經過過渡空間到達開敞空間,過渡空間安排半靜半動的活動,如沙坑、秋千等。在場地的中心地帶布置活動集中的開敞空間。各空間的聯系有不同的方式。在公園中常見的是自由靈活式的園路布置,多為曲線。

圖1 線形組織

圖2 環形組織

(3)兩種組織模式結合的方式。當游戲場就是整塊綠地或公園時,規模較大,可以將兩種方式結合起來組織空間。創造空間更為豐富的兒童游戲場。

兒童游戲場空間由邊界、入口和內部構成,其中有許多具體的構成元素,但每個游戲場不一定具有所有的內容,視規模和用途而定。其空間組織以活動為依據,分為線形組織和環形組織,并應利用邊界、游戲設施、色彩和尺度等強化其空間意象。

[1]俞國良,王青蘭,楊治良.環境心理學[M].北京:人民教育出版社,2000

[2]方咸孚.居住區兒童游戲場的規劃與設計[M].天津:天津科學技術出版社,1986

[3]林崇德.學齡前兒童的心理發展與早期教育[M].北京出版社,1982

[4]鄭強,盧圣.城市園林綠地規劃[M].北京:氣象出版社,2001

[5]馬建業.城市閑暇環境研究與設計[M].北京:機械工業出版社,2002

[6]俞國良,王青蘭,揚治良.環境心理學[M].北京:人民教育出版社,2000

[7](美)凱文·林奇.城市意象[M].方益萍,何曉軍,譯.北京:華夏出版社,2001