從自然采光談建筑改造中節能與藝術的結合——以某國家重點實驗室建筑改造為例

田海鵬,胡偉

(中國礦業大學力學與建筑工程學院,江蘇徐州221000)

1 既有建筑改造的必要性

西方很多發達國家在上世紀已經看到建筑改造的重要性。“20世紀80年代至90年代——事實上,可說從60年代起——古舊建筑已成為建筑業的主要問題。最近的一項調查表明美國建筑界70%以上的工程與古舊建筑的再利用有關。[1]”

然而,在國內,由于城市的快速更新與發展,對于建筑本身的反復摧毀與建造,產生的資源浪費和環境污染已經形成了惡性循環。據統計,我國建筑平均使用周期不到30年,而美國約為80年,歐洲建筑的平均使用周期則超過80年,有些甚至超過了100年。有關資料顯示,目前我國每年老舊建筑拆除率占新建建筑面積的40%左右,中國每建成1 m2的房屋,約釋放出0.8 t碳。由此可見,必要的改造比大量的新建可減少投資、節約造價、縮短工期,有利于環境的改善,建筑垃圾的減少以及對于低碳事業的響應。

2 自然采光設計的重要性

自然采光,是將室外光線引入建筑內部,將其按一定的設計手段進行分配。而利用自然光,并不僅僅體現在簡單的照明上,它充分表達出各種環境、美學和人的因素。當然,作為被動式設計中的一種,自然采光在節能減排上也同樣發揮了巨大的作用。可以說,自然采光是實現建筑可持續設計的一件重要工具,與當今的低碳生活不謀而合。

2.1 自然采光的節能性

在過去很長一段時間里,自然采光在建筑設計中廣泛運用。很多的民用建筑,包括對于建筑體量的控制、采光井的安排以及庭院的布置等都是為了獲取自然光線,創造優美的自然環境。如我國古代的天井,建筑挑檐下的空間以及四面維合的庭院都是對于自然光的有效利用。然而隨著電氣時代的發展,人們對于封閉型建筑和人工照明的過度依賴使得自然采光的需求明顯降低。但是,面對全球的環境問題,自然資源的逐漸短缺,對于健康生活的關注等等,人們試圖親近自然、降低能耗、減少污染的要求逐漸迫切,建筑的自然采光再一次受到重視。

自然采光屬于建筑的被動式設計。合理的利用自然采光以減少照明用電的同時也相應的增加了建筑的熱吸收,從而在避開電耗高峰階段的同時節省了大量的電能。資料顯示,“照明用電占整個商業建筑能耗的25%~40%,而自然采光可在特定的情況下可以節省52%的照明用電。[2]”由此可見,合理的利用自然光對于建筑節能起到了重要的作用。

2.2 自然采光的藝術性

與其他建筑現象相比,自然光具有場地的特定性。這種特定性是自然光的流動帶給建筑的本身,也是建筑本身的形式對于光線造成的影響。正如約翰·蒂爾曼·利萊所說:“自然光跟隨建筑形式而流動,建筑形式跟隨自然光而改變。[3]”

而涉及光線對于建筑的作用,我們不得不想到路易斯·康。他認為:“只有有自然光的空間才是真正的建筑空間,[4]”建筑與自然光是密不可分的整體。成功的自然光設計是如何將光線合理的引入室內,無論是側面還是頂部。這種藝術性在使用者身上則體現在空間給人的各種感受。如哪種光照適合安靜的交流、大聲的討論、一個人的學習、集體的聚會等等,光線與之可能產生的陰影對于人們情緒的影響在任何時候都是不可忽視的,“在很大程度上,人們見面的方式會受到環境的支持或者阻礙。[5]”

雖然很多的建筑物都將自然光引入到室內,但是實際上并沒有幾座建筑這樣做的目的是出自照明。因此,我們可以發現在自然光透過窗戶射入室內的同時,人工照明并沒有因此而減少或是調暗。這里不僅是人們節能意識的缺失,建筑物的大進深、不合適的窗戶面積,對于光線控制手段的缺乏以及沒有合理的計算有效光線等原因直接影響了建筑的使用。

由此可見,看似簡單的引入光線,卻需要精心的規劃,綜合各種因素。好的自然光能夠使人的心情變得愉快,從而提高工作效率,也只有滿足了人們的生理和心理需要,自然光才能將節能與藝術有機的結合在一起。

3 某國家重點實驗室改造設計中的探索與實踐

3.1 項目概況

中國礦業大學深部巖土力學與地下工程國家重點實驗室,位于徐州解放南路礦大文昌校區,占地1 900 m2,建筑面積4 021 m2,框架結構,共兩層。原建筑所面臨的主要問題是:①平面布局不合理,無法滿足實驗室的功能需求;②無自然采光通風,原建筑全天依靠人工照明和機械通風,耗能巨大;③墻體外飾剝落滲水,也無外保溫措施,不利節能降耗;④主入口水平與立體交通并行,人流交叉嚴重。通過一系列的改造措施,彌補了舊建筑的種種缺陷,滿足了現在使用者的科研教學需求。這里筆者主要針對其中的自然采光設計,研究建筑改造中如何把握節能與藝術相結合的策略和方法。

3.2 原有建筑自然采光分析

原有建筑為34 m×64 m×12 m的建筑體塊,由于內部沒有采光井,僅靠四周的側窗采光。因此,內部走廊陰暗憋睹,幾乎沒有自然光線射入。經Ecotect軟件模擬測試,二層空間改造前平均日光照度為802.8 Lux,采光系數平均值為16.06%,最低處照度為20.58 Lux,采光系數為0.41%。按照我國2001年發布的《建筑采光設計標準》,校園建筑室內天然光臨界照度值為100 Lux,最小自然采光系數為2%。由此可見,原有建筑在光線分布上存在很大的問題。

3.3 改造中的自然采光設計

好的自然采光設計要合理利用場地信息,全面考慮光線、熱舒適度、私密性、噪聲、視覺、使用功能等等,也就是綜合考慮環境、建筑與人三者之間的關系。

針對原建筑存在的問題,在改造中進行了大量的模擬與推敲,理論與實踐的結合。筆者針對本例分析認為可以從以下幾個方面總結思路和方法。

3.3.1 自然光的合理引入

在重點實驗室的采光設計中,主要問題和挑戰集中在巨大的樓板面積、相應較大的樓板厚度以及兩層的結構形式上。尤其是底層的空間,由于周圍都是封閉的盒子,中心部分極其昏暗,因此,通過創造出一個明亮寬敞的中庭將整個建筑內部串聯起來。將原有的“口”字形周邊采光方式,變成“井”字形采光,打造出一個親近自然的中庭空間。經計算機模擬測試,自然采光量明顯提升,室內平均日光照度值提高為1 248.09 Lux,采光系數平均值為22.48%。二層空間投下的光線創造出視覺上的趣味性、戲劇性,而周圍的玻璃隔斷也為光線的射入埋下伏筆。大面積自然光的射入使得走廊內部和周邊室內空間無需使用人工照明也能很好的滿足使用要求,從而大大降低了室內照明的耗電量(圖1)。

3.3.2 自然光決定空間的使用功能

空間的使用功能來自于對生理、心理、文化和精神的考慮。不同的功能形成了不同的使用空間,不同的使用空間具有不同的使用要求,于是,光線在這里就像是一條線索,將不同的空間串聯起來。

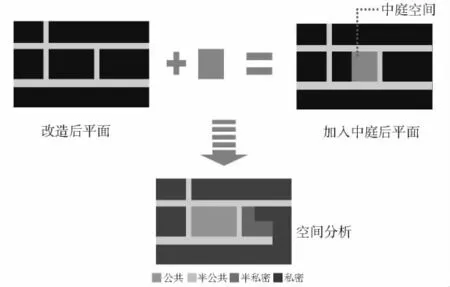

在重點實驗室的改造過程中,中庭的引入使空間重新排序,依照從中心到四周光線逐漸的減弱,相應的空間也逐漸完成由公共——半公共——半私密——私密的轉換。隨著私密性的加強與之相對應的使用空間則可以劃分為交通空間——交談空間——討論空間——工作空間(圖2)。因此,在空間的組織上,圍繞天井設計了公共走廊,人們可以依靠著中庭四周的欄桿享受自然光或者進行交談。走廊的四周是會議室和報告廳,落地安全玻璃的使用將自然光最大化的引入,保證了在開會討論或者做報告時不利用人工照明也能滿足使用要求。公共空間的光線影響了人們的情緒,并促進了使用者在特定環境下更容易投入注意力的行為。在會議室和報告廳之后,私密性進一步加強,于是,實體墻,實木門則打造了獨立、安靜的辦公空間,使用者在封閉的空間內部不再受外界的打擾,更好的投身于自身的工作之中。

圖1 改造后的中庭效果

圖2 加入中庭根據光線強弱進行空間的劃分

通過分析我們可以看到,自然光的引入與建筑和周圍環境形成了一個特定的場,這個場與使用者之間產生聯系,不同用途的空間也就相應的產生。從某種角度來看,自然光和使用空間具有唯一性。因此,如果沒有合理的分析,全面的把握,將光線、建筑、人有機的結合起來,即使將光線引入建筑內部,也不能很好的發揮其作用。

3.3.3 將藝術融入自然光

對于設計師而言,自然光是一條通向重新考慮被動式設計的生態和美學潛力的道路。可惜的是,“包括惰性、缺乏興趣、對被動式設計的有效性缺乏理解,甚至這些年來對自然光美學的蔑視[6]”,使我們在面對自然光時,更多的是出于對功能的單一考慮,而忽略了自然光的藝術性。

在重點實驗室的改造中,通過中庭引入了光線,借鑒中國古代天井的設計手法,在一層空間融入了一個室內庭院。均勻的鋪上深色的砂石,架設防腐木棧道,在角落植入翠竹軟化環境使整個內庭顯得清新而穩重,干凈而典雅。既符合了公共空間的使用要求,又淡淡的融入一絲中國傳統文化的氣息。為了增加整個中庭的戲劇性和偶然性,在中庭不大的面積中大膽的融入了鋼構樓梯,將四周的墻壁刷白,以更好的記錄陽光在建筑中留下的表情(圖3)。

總之,一切都是圍繞光線在布置空間,選擇不同的物體,材料,然后讓它們在同一個時間內發生聯系,引起使用者共鳴的聯系就是建筑的藝術表現。這就像亞歷山德拉·蒂恩在《路易斯·康的建筑哲學中》所論述的那樣:“……光線所具有的賦予建筑生命的能力依賴于其自身的生命力、易變性[7]。”從光線的時間性出發,筆者認為雖然有很多自然光的設計手法可以借鑒和利用,但是似乎在表現力方面頂光是不可或缺的。我們從前面分析的很多案例中可以隱約的感受到,無論是門廊,內庭、天窗,頂光成為了一種關乎美學、經驗以及節能因素全面統籌的設計手段。

圖3 具有傳統文化氣息的中庭空間

4 結束語

我國目前正處于產業結構不斷調整和城市化快速發展階段,既有建筑的改造與利用是解決我國目前在能源與經濟問題上的一種合理有效的方法。而被動式的自然采光設計將會是一項重要的節能手段。它是在適應自然環境的同時利用自然環境,其本質還是對于建筑自身的思考,因此對建筑師提出了較高的要求。值得欣慰的是,很多的經驗已經告訴我們自然光具有無窮的魅力,如何更好的發揮其作用和表現力,是我們需要用心體會和研究的關鍵所在。

本文僅是針對在節能和藝術兩者結合上進行了研究和分析,希望能夠為推動節能減排的工作盡一點微薄之力。而對于建筑師自身需要知道,自然光的強大遠不止這些,如生理與心理的健康、生活質量、采暖和制冷以及如何設計窗口等都有很多值得我們細細琢磨的地方。希望我們不斷的從自然光中汲取靈感和智慧,更好的推動其使用與發展,這也是為我們的低碳事業的早日實現做出自己的一點貢獻。

[1]肯尼思·鮑威爾.舊建筑改建和重建[M].于馨,楊智敏,司洋,譯.大連理工大學出版社,2001:10

[2]于慧利,王東升.建筑節能[M].徐州:中國礦業大學出版社,2008:115

[3]John Tillman Lyle.Regenerative Design for Sustainable Development[M].New York:John Willey&Sons,1994:43

[4][美]戴維·B·布朗寧,戴維·G·德龍,路易斯·I·康.在建筑的王國中[M].馬琴,譯.北京:中國建筑工業出版社,2004:205

[5]Christopher Day.Places of the Soul[M].Northamptonshire,England:Thorsons Publishing Group,1990:56

[6][美]瑪麗·古佐夫斯基.可持續建筑的自然光運用[M].汪芳,李天驕,謝亮蓉,譯.北京:中國建筑工業出版社,2004:74

[7]Alexandra Tyng.Beginnings:Louis I.Kahn's Philosophy of Architecture[M].New York:John Willey&Sons,1984:130-131