新時(shí)期高校體育中應(yīng)注重三種“教育理念”的結(jié)合

張祝平

(中共河南省委黨校科技文化教研部 河南 鄭州 450002)

1 研究目的

在高校體育進(jìn)入新世紀(jì)時(shí),回顧高校體育對(duì)培養(yǎng)全面發(fā)展的人,提高全民素質(zhì)的同時(shí),也不難發(fā)現(xiàn)大學(xué)體育教學(xué)中存在的問(wèn)題。以巴甫洛夫?qū)W說(shuō)為自然科學(xué)基礎(chǔ),以凱洛夫教育思想為理論基礎(chǔ),主張?bào)w育的統(tǒng)一性——全國(guó)實(shí)行統(tǒng)一的教育制度,統(tǒng)一的教學(xué)大綱,統(tǒng)一的國(guó)家管理和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān),統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和要求,卻忽視了個(gè)人的創(chuàng)造力與體育能力的發(fā)展。新時(shí)期,社會(huì)的法制和供給經(jīng)營(yíng)制度的改革明確地提出了素質(zhì)教育這一關(guān)鍵性問(wèn)題,此前還提出過(guò)健康教育、終身教育的思想理念。近年來(lái)不少學(xué)者往往只從某一側(cè)面來(lái)研究體育教學(xué),而不是把健康教育、終身教育和素質(zhì)教育三種理念結(jié)合運(yùn)用于體育教學(xué),特別是在高校的體育教學(xué)中,沒有用聯(lián)系的、全面的、發(fā)展的眼光來(lái)分析體育教學(xué)。正確的認(rèn)識(shí)和把握三種理念之間的關(guān)系,對(duì)于我們找準(zhǔn)教學(xué)改革方向、深化改革力度具有重要意義。

2 研究方法

2.1 文獻(xiàn)資料法:查閱相關(guān)的文獻(xiàn)資料,了解研究的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題,獲取相關(guān)的信息。

2.2 邏輯分析法:對(duì)所獲得的資料進(jìn)行分析總結(jié),對(duì)問(wèn)題的解決提出一些有益的方法。

3 結(jié)果與分析

3.1 健康體育、終身體育、素質(zhì)教育的產(chǎn)生和發(fā)展

3.1.1 健康體育的產(chǎn)生和發(fā)展

健康體育是人類在社會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)不斷提高和人類自身生存環(huán)境不斷惡化的矛盾沖突中逐步認(rèn)識(shí)的新概念。既不是簡(jiǎn)單的在健康中加入體育或在體育中加入健康,也不是簡(jiǎn)單的健康體育化或體育健康化。健康體育相對(duì)體育而言,指那些能夠促進(jìn)健康發(fā)展的體育;相對(duì)健康而言,指那些提高體育能夠增強(qiáng)的健康。健康體育是以促進(jìn)健康為目的,以身體練習(xí)方法、計(jì)劃和手段等為主要內(nèi)容的特殊的體育形式。

關(guān)于“健康第一”的提法,早在1950年毛澤東給當(dāng)時(shí)的教育部長(zhǎng)馬敘倫寫信時(shí)指出:“健康第一,學(xué)習(xí)第二。”1952年毛澤東親自為全國(guó)體育總會(huì)成立大會(huì)題詞:“發(fā)展體育運(yùn)動(dòng),增強(qiáng)人民體質(zhì)。”這一系列的舉措和指示奠定了新中國(guó)學(xué)校體育健康教育的基調(diào)。1990年3月12日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)《學(xué)校體育工作條例》開始實(shí)施,條例總則第一次把“增進(jìn)學(xué)生身心健康,增強(qiáng)體質(zhì)”并列提出作為學(xué)校體育工作的基本任務(wù)。在1993年發(fā)布了《中國(guó)教育改革和發(fā)展綱要》,原國(guó)家教委也有《大學(xué)生體育教育基本要求(試行)》,都對(duì)開展大學(xué)生健康教育提出要求。2001年1月,全國(guó)大學(xué)校長(zhǎng)工作研討會(huì)在廣州召開,并向全國(guó)高校發(fā)出“深刻領(lǐng)會(huì)健康第一的思想,切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校體育工作”的倡議。2001年9月1日開始實(shí)施的學(xué)校體育新大綱中又明確提出:“學(xué)校體育要以增進(jìn)學(xué)生健康為主要目的,以身體練習(xí)為主要手段,使學(xué)生生動(dòng)、活潑、主動(dòng)地得到健康發(fā)展。”“健康第一”的全新理念相對(duì)于過(guò)去的體育教育思想有了很大發(fā)展,更加科學(xué)化、人性化,更加適合現(xiàn)代的生產(chǎn)方式和生活方式的轉(zhuǎn)變,順應(yīng)了新時(shí)期學(xué)校體育的發(fā)展。

3.1.2 終身體育的產(chǎn)生和發(fā)展

終身體育,是指一個(gè)人終生都受到體育教育和從事體育鍛煉,身心愉悅,終身受益。即在人的一生中實(shí)施體育,是與生命具有共同外延的一種連續(xù)性的教育過(guò)程。它是以發(fā)展、完善終生體質(zhì)為目的,追求終身增強(qiáng)體質(zhì)長(zhǎng)期效益,強(qiáng)調(diào)培養(yǎng)有體育主體意識(shí)、主動(dòng)參與體育的人。

法國(guó)著名教育家保爾·朗格朗20世紀(jì)60年代在 《終身教育引論》中提出“終身教育”思想及理論;“終身體育”是前蘇聯(lián)學(xué)者提出的一種新的體育思想。終身體育是以巨人天發(fā)展變化規(guī)律、身體鍛煉的作用以及現(xiàn)代社會(huì)對(duì)人提出的要求,伴隨著終身教育的發(fā)展而發(fā)展起來(lái)的。在終身教育思想影響下,北京體育學(xué)院王則珊教授于1987年率先在我國(guó)進(jìn)行了終身體育的研究。經(jīng)過(guò)十幾年的研究和發(fā)展,無(wú)論是在學(xué)校體育領(lǐng)域,還是在社會(huì)體育領(lǐng)域,“終身體育”的教育理念已經(jīng)對(duì)體育科學(xué)研究和實(shí)踐,產(chǎn)生了深遠(yuǎn)和重大的影響,在高校體育教育中具有不可替代的地位和作用。高校體育要促進(jìn)學(xué)生身體發(fā)展,增強(qiáng)學(xué)生的體育意識(shí),培養(yǎng)學(xué)生的體育能力,為終身體育奠定基礎(chǔ)。

3.1.3 素質(zhì)教育的產(chǎn)生和發(fā)展

“素質(zhì)”,辭海釋義為“素養(yǎng)”;“教育”為“培養(yǎng)新生一代準(zhǔn)備從事社會(huì)生活的整個(gè)過(guò)程。”由此可知,素質(zhì)教育是教育的整個(gè)過(guò)程中促進(jìn)學(xué)生身心全面和諧發(fā)展,以提高他們綜合素養(yǎng)為目的的教育。

素質(zhì)教育產(chǎn)生于20世紀(jì)80年代末,在基礎(chǔ)教育階段是針對(duì)“應(yīng)試教育’提出來(lái)的,目的是為了克服過(guò)分強(qiáng)調(diào)應(yīng)試,以升學(xué)為指揮棒的諸多弊端,全面發(fā)展學(xué)生各方面的素質(zhì)。素質(zhì)教育經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展,其理論已日趨成熟,目前已把民主、平等、合作的師生關(guān)系和培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力和實(shí)踐能力作為素質(zhì)教育的重要內(nèi)容。2002年8月,教育部正式頒布實(shí)施《全國(guó)普通高等學(xué)校體育課程教學(xué)指導(dǎo)綱要》。《綱要》將高校體育課程教學(xué)定性為“寓促進(jìn)身心和發(fā)展、思想品德教育、文化科學(xué)教育、生活與體育技能教育于身體活動(dòng)并有機(jī)結(jié)合的教育過(guò)程,是實(shí)施素質(zhì)教育和培養(yǎng)全面發(fā)展的人才的重要途徑。”大學(xué)教育階段的素質(zhì)教育是針對(duì)“專業(yè)教育”提出來(lái)的,是針對(duì)當(dāng)前普通高校傳統(tǒng)體育教育中存在的問(wèn)題和不足而提出的教育方式,是高等教育發(fā)展到一定歷史時(shí)期的必然產(chǎn)物。

3.2 三種理念與高校體育的關(guān)系

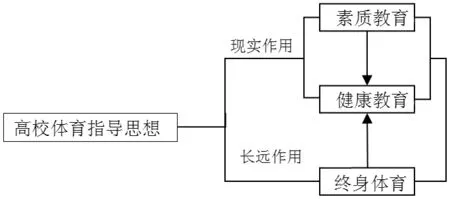

以上我們分析和說(shuō)明了健康體育、終身體育和素質(zhì)教育三種理念的產(chǎn)生和發(fā)展,以及在高校體育教育中的不可或缺的作用。那么三者在高校體育中是如何結(jié)合,三者的內(nèi)在關(guān)系又是什么呢?我們可以用圖1表示。

從圖1中可以看出,從現(xiàn)實(shí)作用角度來(lái)看,高校體育通過(guò)體育活動(dòng)加強(qiáng)大學(xué)生的成長(zhǎng)發(fā)育,以達(dá)到增進(jìn)學(xué)生身心健康的目標(biāo)。健康教育是高校體育進(jìn)行素質(zhì)教育的重要內(nèi)容和基礎(chǔ)。若失去了基礎(chǔ),素質(zhì)教育就會(huì)成為無(wú)本之木,無(wú)源之水。從長(zhǎng)遠(yuǎn)作用來(lái)看,高校體育不僅要完成現(xiàn)實(shí)作用,而且要為將來(lái)著想,樹立培育終身體育的意識(shí)和能力作為未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)作用的目標(biāo)。三種理念結(jié)合構(gòu)成高校體育的指導(dǎo)思想體系。

圖1

4 結(jié)論與建議

4.1 以健康體育為指導(dǎo),推進(jìn)素質(zhì)教育

深化教育改革,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,明確了21世紀(jì)高校培養(yǎng)人才的模式應(yīng)是:知識(shí)面寬,適應(yīng)面廣,基礎(chǔ)理論扎實(shí),身體健康,創(chuàng)新能力及綜合素質(zhì)高的專業(yè)技術(shù)人才.就高校體育而言,必須樹立“健康體育”的指導(dǎo)思想,建立以素質(zhì)教育為核心,使學(xué)生在身體上、心理上和社會(huì)適應(yīng)上獲得健康和諧的發(fā)展,把三維的健康理念貫穿于整個(gè)體育教育活動(dòng)中,即實(shí)現(xiàn)三大觀念上的轉(zhuǎn)變。首先,從單純重視知識(shí)的傳授向授技與育人相結(jié)合轉(zhuǎn)變。即傳授體育健身的手段,鍛煉方法,養(yǎng)護(hù)方法,以及提高學(xué)生自我健身的能力等。第二,從單一的強(qiáng)身向強(qiáng)身與需求相結(jié)合轉(zhuǎn)變。即當(dāng)今高校體育改革要跳出學(xué)校的“小圈子”,走進(jìn)社會(huì)“大視野”,要讓社會(huì)需求走進(jìn)學(xué)校。第三,從單一的體育教學(xué)向全面教育與服務(wù)相結(jié)合轉(zhuǎn)變。即使課堂教學(xué)與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合,充分發(fā)揮學(xué)生的積極性和主動(dòng)性,努力構(gòu)建“知識(shí)、能力、素質(zhì)”協(xié)調(diào)發(fā)展的人才培養(yǎng)模式。

4.2 突出健康理念,培養(yǎng)終身體育意識(shí)

高校是培養(yǎng)人才的基地,高校體育教育是為人才的全面發(fā)展提供身體健康方面的保證。健康體育是立足于生物學(xué)、心理學(xué)和社會(huì)學(xué)的三維空間,在對(duì)健康認(rèn)識(shí)的全方位理念下,去審視教學(xué)的內(nèi)容、方法和效果,扭轉(zhuǎn)以運(yùn)動(dòng)技術(shù)傳授為中心的舊內(nèi)容體系,建立以人為本,淡化競(jìng)技,注意健身,增強(qiáng)體育意識(shí),發(fā)展學(xué)生個(gè)性,增強(qiáng)體育能力,養(yǎng)成鍛煉習(xí)慣的新的內(nèi)容體系。

在終身體育的長(zhǎng)河中,高校體育的任務(wù)是為學(xué)生終身進(jìn)行體育鍛煉做好智能儲(chǔ)備和提高身心素質(zhì)。在校期間,鼓勵(lì)學(xué)生積極鍛煉以確保身體素質(zhì)的提高,讓學(xué)生從整體上了解體育的本質(zhì)及體育鍛煉對(duì)身體和心理的良好影響,能掌握體育知識(shí)和健身方法,在提倡“健康第一”、全面推行全民健身計(jì)劃的素質(zhì)教育中對(duì)大學(xué)生進(jìn)行終身體育意識(shí)的教育,使其能終身受益。

5 結(jié)語(yǔ)

當(dāng)前我國(guó)的教育實(shí)施了素質(zhì)教育,它是以提高民族素質(zhì)為宗旨的教育。素質(zhì)教育要求使學(xué)生學(xué)會(huì)做人、學(xué)會(huì)求知、學(xué)會(huì)生活、學(xué)會(huì)健體和學(xué)會(huì)審美。在素質(zhì)教育思想下,高校體育思想應(yīng)從奠定學(xué)生健康體育基礎(chǔ)為主,樹立“終身體育”的觀點(diǎn),使學(xué)生掌握基本的運(yùn)動(dòng)技能,養(yǎng)成堅(jiān)持鍛煉身體的習(xí)慣。這些思想將伴隨著學(xué)校體育實(shí)際條件的改善機(jī)芯的教學(xué)理論體系的形成,使我國(guó)高校體育在思想和實(shí)踐上實(shí)現(xiàn)與素質(zhì)教育、健康教育以及終身體育的接軌。

[1]王則珊.學(xué)校體育理論與研究[M].北京:北京體育大學(xué)出版社,1995,17.

[2]毛振明.體育教學(xué)科學(xué)化探索 [M].北京:高等教育出版社,1996,28.

[3]蔡本初.健康體育教學(xué)與傳統(tǒng)體育教學(xué)的比較[J].遼寧體育科技,2002(2):62-63.

[4]盧元鎮(zhèn).世紀(jì)之交體育運(yùn)動(dòng)發(fā)展的回顧與展望[J].體育科學(xué),2000(3):1-6.

[5]趙東平.新中國(guó)50年學(xué)校體育健康教育思想的演變與發(fā)展[J].成都體育學(xué)院學(xué)報(bào),2001(5):26-28.

[6]王則珊.終身體育研究[J].北京體育大學(xué)學(xué)報(bào),1994(1).

[7]邵偉德.試論我國(guó)近代學(xué)校體育思想[J].體育科學(xué),2001(5).

[8]高誼.試析高校體育中的素質(zhì)教育[J].北京體育大學(xué)學(xué)報(bào),2002(1):100-102.