不同結構柔性翼的氣動特性風洞試驗研究

李占科 ,牛 文,王 進

(西北工業大學航空學院,西安 710072)

0 引 言

柔性翼微型飛機是仿生學原理與飛機設計結合的產物,其特點是利用機翼結構的彈性變形改善微型飛機的氣動特性以及對突風的適應能力[1],其原理如圖1所示。不同布局的柔性翼具有不同的柔性,其改變微型飛機飛行性能的能力也有所差異。

圖1 柔性翼原理Fig.1 Principle of flexible wings

設計制作的6種不同結構的柔性翼模型具有不同的柔度。通過風洞試驗的方法,對6個柔性翼模型的氣動特性進行了研究和分析。

1 柔性翼模型

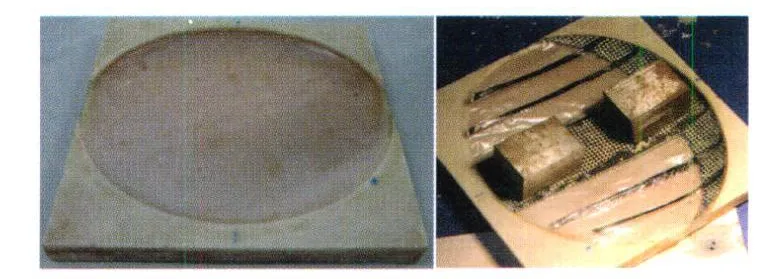

柔性翼模型采用雙橢圓布局,前后兩個橢圓共長軸,翼展 200mm,根弦長171mm,展弦比 1.49,平均氣動弦長145.15mm,其外形如圖2所示。

圖2 試驗模型平面形狀Fig.2 Planform of the test model

6種不同結構的柔性翼模型如表1所示:模型1為全剛性機翼;模型2、3為骨架結構柔性翼,骨架沿展向等間距分布;模型4~6為環形結構柔性翼,不同模型后緣所具有的柔度不同。

?

柔性翼模型的機身和前緣均采用碳纖維-凱芙拉纖維織物鋪設而成。模型2、3的骨架采用6k碳纖維單向鋪層制作,模型4~6的環形后緣分別采用3k、9k和15k碳纖維單向鋪層制作。所有復合材料都是用環氧樹脂基在圖3所示模具中常溫固化。

圖3 試驗模型模具Fig.3 Mold of test models

2 風洞試驗與結果分析

2.1 升阻特性試驗和分析

試驗在西北工業大學微型飛機風洞中完成,柔性機翼模型在風洞中安裝見圖4。試驗風速10m/s(這一風速為微型飛機常用的巡航速度)。試驗迎角從0°步進到16°,步進值為每次2°。試驗結果如圖5、6所示。

圖4 微型飛機風洞中的柔性機翼模型Fig.4 Test model in MAV wind tunnel

從圖5可以看出模型1~6在風速為10m/s的CL曲線,模型5具有最高的CL,其余柔性翼CL曲線均低于剛性翼。原因在于當柔性翼產生升力后,其表面的載荷會使機翼剖面發生彈性變形,該趨勢會削減一部分升力的產生。

從圖6可以看出模型1~6在風速為10m/s的L/D曲線。雙橢圓柔性翼的 L/DMAX出現在4°或 6°迎角,以 6°居多,其中模型4在 4°迎角時 L/DMAX為 6個模型中的最大值10.976,模型5次之。除模型3外,所有柔性翼的L/D均高于全剛性機翼,如表2所示。以模型4為例,其L/DMAX與相同布局的剛性翼模型相比高出了29.1%,巡航優勢明顯。

圖5 v=10m/s時模型1~6的CL曲線Fig.5 CLof Model 1~6 at v=10m/s

圖6 v=10m/s時模型1~6的L/D曲線Fig.6 L/D of Model 1~6 at v=10m/s

表2 CL和L/DMAX以及對應迎角Table 2 CLand L/DMAXwith corresponding AOA

2.2 風速變化適應性試驗及分析

柔性翼微型飛機的飛行環境屬于低雷諾數環境,任何的風速改變都會對流動帶來明顯的改變。如從8m/s風速變化到12m/s風速時,該試驗模型的雷諾數就從79522變化到了119283,變化率50%。而雷諾數的改變會導致機翼焦點位置發生改變,產生額外的低頭或者抬頭力矩,不利于微型飛機飛行。

為了研究不同布局柔性翼對風速變化的適應性,試驗利用離散改變風速的方法來模擬分析不同布局柔性翼對風速變化的響應特性,隨后利用函數插值形成連續風速變化的圖表。試驗風速變化為8→10→12m/s,試驗結果如圖7所示。

圖7 L/DMAX對風速改變的響應Fig.7 Sensitivity of L/DMAXto velocity

由圖7可見,模型 1、3和 6的變化趨勢平緩,其中模型6的L/DMAX曲線數值最高;模型 2、4和5的曲線變化劇烈,說明模型對風速的響應明顯。

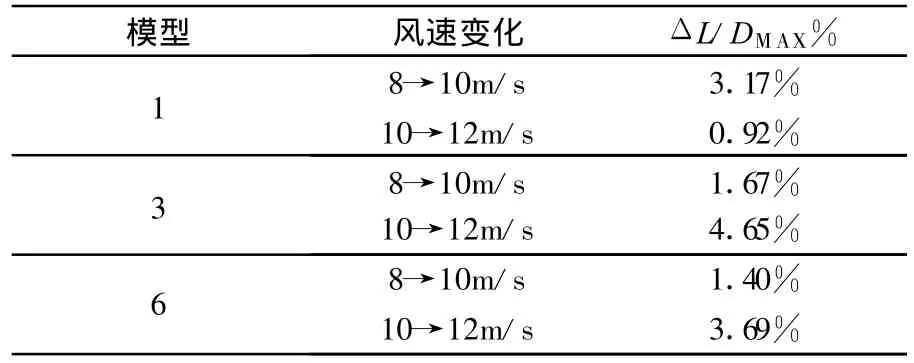

表3為模型1、3和6在3種風速下L/DMAX的變化量。結果表明模型6在具有較高L/DMAX的情況下同時保持了良好的對風速變化的適應性。

表3 L/DMAX對風速變化的響應Table 3 Sensitivity of L/DMAXto velocity

3 結 論

通過對試驗數據的分析,得出以下結論:

(1)采用柔性翼能夠有效改善機翼的升阻特性,模型4具有最大的L/DM AX;

(2)模型1、3和6具有較好的對風速變化的適應能力,其中模型6的升阻特性最好。

[1] A LBERTANI R,STANFORD B,HUBNER P J,et al.Experimental analysis of deformation for flexible-wing micro air vehicles[R].AIAA 2005-2231.

[2] IFJU P,JENKINS A D,ETTINGER S,et al.Flexible-wing-based micro air vehicles[R].AIAA2002-0705.

[3] IFJU P,STANFORD B,SYTSMA M,et al.Analysis of a flexible wing micro air vehicle[R].AIAA 2006-3311.

[4] 熊超,宋筆鋒,袁昌盛,等.微型撲翼飛行器機翼縱向力矩特性風洞實驗研究[J].西北工業大學學報,2007,25(5):733-736