淺析自然環境與大學校園規劃的關系

劉 博 朱玲毅

1 地形地貌與大學校園規劃

地形指地表高程的起伏變化情況,這種變化對校園建筑組群的布局有重要影響。地形平坦時,建筑組合方式靈活多變;當地形起伏、高差變化大時,建筑組合受到限制,建筑布局需順應地形變化,外部空間的場地設計需要考慮不同高差之間的銜接;地貌指地表呈現出的獨特風貌,包括植被、水體、土壤等,這些要素往往成為校園規劃設計中設計構思的出發點,成為校園空間的結構性要素。

1.1 地形

位于地形復雜地方的校園在空間布局上有以下幾種方式:

1)山腳下平坦用地布置建筑。此種方式不需對建筑本身進行過多的技術處理,只要對不同建筑進行精心組合,形成大小、形態各異的建筑組團以適應山勢變化即可,而組團內各建筑則標高基本相同。

2)半山腰布置建筑。此種方式需要對建筑做出適當的技術處理,以適應山體的坡度。如加利福尼亞大學洛杉磯分校活動中心,以錯層的方式進行處理,下層建筑的屋頂即為上層建筑的室外活動平臺,建筑依附在山腰上層層疊加,富有山地特色。

3)山頂布置建筑。此種方式多見于用地緊張的地區。在山頂布置建筑組團,能夠獲得非常好的視野,并且建筑能夠成為山體景觀的一個組成部分。如澳門的東亞大學,主體建筑位于山頂,分為若干單元,每個單元平面呈正方形,隨山勢層層跌落,形成獨特的建筑韻律,山腳布置高層建筑,在有限的用地內容納了較多的建筑面積,營造了高密度的校園環境意向。

在地形復雜的用地中進行大學校園規劃設計,還應該注意以下幾個方面:

1)盡量保持原始地形原貌。在規劃設計中盡量保持原始地形,就可以在校園建設過程中盡量減少土石方的挖、填工作,節省建設成本,同時基地起伏多變的地形也可以作為校園景觀的一部分。

2)做好車行、步行交通安排。地形起伏多變則意味著各建筑可能不是布置在同一高程上,這就為不同建筑之間的聯系造成了困難,一般常用的解決方法是通過在建筑之間增加水平步行廊道和垂直交通樞紐來解決。

3)建筑群體布局宜密集。建筑群體密集布置可以充分利用條件較好的建設用地,同時減少建筑之間的路線長度,解決師生的交通時間,同時節省管網長度,降低成本。

這種結合復雜地形進行建筑、空間布局的方法在我國香港和日本的大學校園規劃設計中特別常見。我國香港和日本人口多、用地少、人口密度高,必須充分利用每一寸土地,進行高密度的開發,因此一些通常被認為不適宜建設的地形變化復雜的地方也被用來建設大學校園。

以我國香港大學為例。經過近百年的發展,校園不斷向北部山地延伸擴建。由于山地山勢起伏,校園后期建設越來越追求多變的建筑形式和山地特色。中心花園西側的莊月明文娛中心是最具山地特征的建筑:通過大空間的層層退臺,形成豐富的半室外活動場所和建筑形態;建筑的交通空間隨山勢與等高線垂直而建,臺階和平臺不僅是交通的構建元素,也成為同學們最重要的交流場所。

1.2 地貌

基地內的獨特的地貌特征往往成為重要的構思出發點,也是校園環境特征最重要的組成要素。可被直接利用的地貌要素一般有丘陵、水體、植被等。基地內現有的一些湖泊、成片的植被、獨特的地貌等要素,往往成為校園空間的核心景觀。

水體可分為集中大面積的湖泊和分散成網絡狀的水系。湖泊一般被作為核心景觀加以利用,圍繞湖泊沿岸進行環境設計;而水系則需要對分散的細小水體加以整理,形成相互貫通的水網體系,作為校園的外部空間和步行系統的網絡基礎。如在新疆大學新校區的設計中,圍繞基地內的一個天然湖泊布置連續的步行空間系統,在這個系統上添加教學、生活、體育運動等不同的功能組團,每個組團都與中心的湖泊取得了良好的視線和空間聯系。

植被不僅具有景觀上的價值,還對生態維護、小氣候調節等具有重要作用。在校園規劃設計中,對于基地內的植被需要給予充分的重視,并作出妥善處理。如廈門大學漳州校區的規劃設計中,將基地內部的百年果林保留下來,并作為公共空間營造的出發點和核心,圍繞這一自然資源進行外部空間和建筑組團的布置,未來校園建成后,不僅可作為校園景觀的核心,同時也具有重要的教育意義。

2 自然氣候與大學校園規劃

2.1 氣候對校園整體空間結構的影響

氣候對校園空間結構和建筑布局方式具有重要影響。我國南北方因氣候差異,校園空間也存在差異。北方建筑對日照要求高,為滿足日照要求,建筑朝向以南北向為主,建筑間距較大,建筑之間空地多,因此校園顯得開敞、大氣;南方建筑對日照要求不高,建筑間距小,朝向多樣,空間布局顯得緊湊、精致,空間形態富于變化。

如沈陽建筑大學規劃方案中,教學樓呈 60 m×60m的方形網格,沿網格的x,y兩個方向綿延發展形成建筑組群。它與一條與之成 45°夾角的長廊相交,該長廊將教學區與學生生活區聯系起來,底層架空,二層封閉,三層為屋頂平臺,解決了東北地區因冬季天氣寒冷,學生不便長時間在戶外行走的問題。

2.2 氣候對校園建筑形式的影響

氣候特點是對建筑形式產生最大影響的自然因素,眾多獨具特點的地域建筑形式都是為了適應當地獨特的氣候特點而產生的。

在冬季寒冷地區,建筑保溫要求高,因此設計出厚重的墻體和較小的開窗,整個建筑形式感覺上厚重、包裹嚴密;在夏季炎熱潮濕地區,要求建筑能夠獲得自然通風,因此建筑形式上體現出結構輕盈、開窗大、通透的特點;在氣候干旱、日照強烈的地區,為了獲得盡量多的陰影以躲避炎炎烈日,建筑形式出現了進深大、檐口出挑遠的特點。

以印度校園建筑為例,印度氣候炎熱,日照強烈,為獲得盡可能多的陰影,印度現代建筑發展出了獨特的建筑形式,如同在建筑外表安裝一個框架,框架進深在 1m以上,使得建筑立面獲得了強烈的凹凸和陰影效果,獲得了大面積的陰影,很好的起到了遮陽的作用,同時形成了獨特的建筑風格。

2.3 氣候對景觀形式的影響

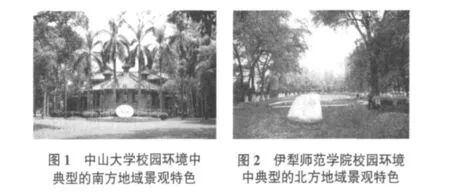

由于各不同氣候地區溫度、濕度、日照條件各不相同,校園中適宜生長的植物類型也各不相同,植物群落的組合方式、植株的大小、不同季節的色相各不相同,這些景觀要素共同塑造了富有地域特色的景觀形式,營造出一種整體的景觀空間感受。比如我國南方校園中,常見椰樹、樟樹等樹種,營造出濃郁的南國氛圍,而北方校園中則常見楊樹、樺樹等樹種,植株蒼勁有力,營造出典型的北方氣息(見圖1,圖2)。

在大學校園的景觀設計中,如果能夠運用現代的景觀設計手法和設計元素再現具有地域特色的景觀格局和景觀意向,則可以說是一種非常高明的手段,既為校園景觀注入了時代精神,又體現了校園所在地域的自然景觀特色。而當校園用地局促,難以充分展示地域特有的景觀格局時,也可以利用有限的用地,在局部的景觀設計中使用地域所特有的景觀元素,如特有的植被、鋪裝材料等,來體現校園所在地域的自然氣候特點。

3 結語

營造空間特色是校園規劃設計的目標之一,從校園所在地區的自然環境特征出發來尋求空間特色是一個重要方法。自然環境通過地形、地貌、氣候等多方面因素影響大學校園的空間格局和建成環境。在校園規劃設計中,尊重地域自然環境特點,適應地域特有的氣候、用地條件,是大學校園營造空間特色,實現可持續發展的重要途徑。

[1] 陳樂遷.山地大學校園[J].世界建筑,1992(5):91-93.

[2] 林 箐,王向榮.地域特征與景觀形式[J].中國園林,2005 (6):8-15.

[3] 彭一剛.地域風格在印度[J].建筑學報,2005(5):37-41.

[4] 宋 晟.對當代地域建筑創作的幾點思考[J].華中建筑,2007(1):133.

[5] 姚存卓.體驗香港大學[J].理想空間,2005(2):159-170.

[6] 石 泰.高等教育校園中具有地域特色的空間營造[D].西安:西安建筑科技大學碩士學位論文,2008.

[7] 巫 萍.1980年代以來中國新建大學校園建筑組群形態研究[D].北京:清華大學碩士學位論文,2004.

[8] 涂慧君.大學校園整體設計——規劃?建筑?景觀[M].北京:中國建筑工業出版社,2007.