公路下承式異型拱橋的結構受力特點分析

周資斌

在橋梁發展史中占有一席之地的拱橋,迄今已走過了 2000多年的發展歷程。拱橋的起源眾說紛紜,莫衷一是。拱橋的發展始終受力學、材料力學和施工技術的制約,并與歷史進程的生產力發展水平息息相關。伴隨著科學技術的迅猛發展,拱橋以其形態美、造價低、承載力強而在世界范圍內被廣泛運用,長盛不衰。

在形態萬千的拱橋中,下承式系桿拱橋以其特有的魅力深深吸引了橋梁設計者。通常,下承式系桿拱橋屬于無推力拱梁組合體系,具有受力合理、造型美觀、結構簡潔、外形線條流暢以及便于施工等優勢。本文論述的異型拱正是由下承式系桿拱橋演變而來的一種橋型。

1 結構特點

1.1 外形特征

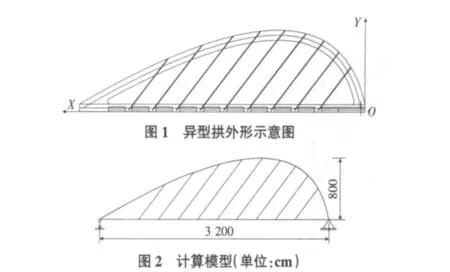

異型拱是將普通下承式系桿拱橋(正型拱)中全部的吊桿按相同的斜率傾斜布置,同時將拱軸線轉變為偏態不對稱曲線的一種橋型(如圖 1所示)。在傾斜吊桿的拉力作用下,根據壓力線與拱軸線重合的原理,從而得到理想拱軸線曲線形式為偏態的拋物線或懸鏈線。

1.2 美學效果

正型拱橋外形曲線柔和,吊桿強勁,給人良好的視覺效果。異型拱橋不僅保留了正型拱的美學特點,而且由于異型拱吊桿傾斜、主拱圈偏態,構成獨特、新穎的外形。

2 受力特點

異型拱橋通常為外部靜定,內部超靜定的結構(如圖 2所示)。橋面荷載通過橫梁傳遞至系梁,系梁將部分荷載傳遞給吊桿,再由吊桿傳遞給主拱結構,最后由主拱圈將荷載傳遞至拱腳支座。這種結構形式中,為能夠有效地抵消主拱圈傳遞至拱腳的水平推力,系梁內需張拉預應力鋼束。由于整個上部結構簡支靜定,下部結構不承受水平推力。

異型拱結構中,系梁和主拱結構都有一定的剛度,通過吊桿和系梁內的預應力鋼束的作用,能夠將荷載合理地分配給系梁和主拱結構。

為更加清晰地了解異型拱的受力特性,本文對某異型拱橋進行結構計算。該橋結構尺寸如下:橋寬8.5m,雙車道,計算跨徑32m,計算矢高8m,吊桿9根,吊桿以1∶1.25的斜率布置,間距2.73m(見圖 2),全橋共兩片拱肋,拱肋之間由橫系梁連接。拱肋截面為工字形截面,系梁截面為矩形截面(如圖 3所示)。為簡便起見,現取一片拱肋按平面桿系結構進行分析。

經計算,得出 3種工況下結構的自重荷載效應:

1)吊桿未張拉前,自重荷載引起的結構內力分布如圖 4所示。2)吊桿一次全部張拉后,張拉力為200 kN,自重荷載引起的結構內力分布如圖 5所示。3)吊桿由拱頂向兩側對稱分批張拉,張拉完后進行二次調索,自重荷載引起的結構內力分布如圖6所示。

從圖 4~圖 6中可以清楚的看出:

1)在未張拉吊桿前,系梁的軸力是均衡分布的,而拱圈的軸力卻呈現從陡拱拱腳向坦拱拱腳“逐漸增大”的分布態勢(如圖 4所示)。

2)張拉吊桿后,在傾斜吊桿作用下,系梁和主拱圈的軸力分布發生如下變化:a.系梁軸力由陡拱側向坦拱側軸力分布呈現明顯的“節節增大”的趨勢;b.主拱圈的軸力分布出現兩側拱腳軸力上升的態勢;c.陡拱段拱腳軸力比坦拱段拱腳小,這與吊桿張拉前的分布態勢相近。此外,系梁和主拱圈的彎矩分布發生如下變化:a.由于吊桿作用,坦拱側拱腳處彎矩由負彎矩轉變為正彎矩; b.系梁陡拱拱腳側彎矩絕對值變小,坦拱拱腳側彎矩值變大。系梁和主拱圈各部位軸力和彎矩變化情況分析見表 1。

表1 自重作用下結構內力最值(吊桿張拉前后對比)

表2 自重作用下結構內力最值(不同張拉方式對比)

3)吊桿的張拉方法不同,內力分布也會有所差別,表 2中列出了二者內力最值的比值。從表 2中數值可以看出,分批張拉吊桿可使拱肋和系梁內力最大值有所降低,最小值有所增大,內力分布趨于均勻。

此外,從以上的分析可以看出,系梁為平衡拱肋的水平推力而承受較大的軸拉力。因此,對于混凝土系梁而言,需要在系梁布置一定數量的預應力鋼束,依靠預應力鋼束施加的軸壓力來平衡由于拱肋推力引起的軸拉力。

3 結語

本文通過對異型拱的外形和內力計算分析,可以看出:

1)異型拱造型優美,結構外形富有變化,適合運用于城市橋梁和平原地區的高速公路支線上跨橋梁中。

2)由于吊桿的作用,異型拱的系梁軸力呈不均勻分布,表現為:沿吊桿傾斜的方向,軸力會出現節節變大的現象。從結構受力和經濟合理上考慮,異型拱并不適合用于大跨徑的橋梁中。

3)異型拱施工過程中,一次張拉全部吊桿與分批張拉對結構內力的影響是不同的。從內力分布情況上看,分批張拉,張拉完畢后再進行二次調整張拉力的施工方法要優于一次張拉全部吊桿的施工方法。

[1] JTG D 60-2004,公路橋涵設計通用規范[S].

[2] JTG D 62-2004,公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范[S].

[3] 李 麗,李 喬.對一種新型拱橋結構的美學分析及內力特性研究[J].四川建筑科學研究,2003(5):95-96.

[4] 姚玲森.橋梁工程[M].北京:人民交通出版社,2003.