連續剛構橋地震反應分析

周 婷

1 概述

大跨度橋梁動力特性很復雜,而且它們一般都具有較長的自振周期,對于這些中長周期結構,研究強震持續時間對其地震反應的影響,有益于認識此類結構的地震反應特點和提高其抗震能力。本文對比了一大跨連續剛構橋在時程分析和反應譜分析下的不同響應,提出了相關結論,希望對此類橋梁的抗震設計以及結構形式選取提供一些參考意見。

2 基礎和地基的相互作用

樁基是建于軟弱土層中的橋梁最常用的基礎形式。樁—土—結構動力相互作用使結構的動力特性、阻尼和地震反應發生改變,而忽略這種改變并不總是偏安全的。本文分析時借鑒了質彈阻模型法,將樁—地基體系按土層厚度離散成一個理想化的參數系統,用等代彈簧模擬土介質的動力性質,形成一個地下部分的多質點體系,然后和上部結構建立整體動力微分方程組進行求解。

6號橋墩各土層等代彈簧剛度見表 1,結構計算模型見圖1。

3 地震波的輸入

在地震地面運動特征中,對結構破壞有重要影響的因素主要有地震動強度、頻譜特性和強震持續時間。因此,在選擇地震輸入時,必須使這三個方面都滿足要求。采用時程法進行地震反應分析時,一般采用地震加速度時程作為地震動輸入。

本文采用修改后的天然地震波進行地震輸入。其中場地土按Ⅱ類場地土考慮,故選擇適用于中硬場地土的Taft波進行時程分析。沿橋縱向輸入東西向的Taft波,沿橋橫向輸入南北向的Taft波,最大加速度為0.1g,豎向最大加速度取水平加速度的一半,為0.05g。

表1 6號橋墩各土層等代彈簧剛度

4 時程分析與反應譜分析結果比較

抗震規范中是這樣規定的:彈性時程分析時,每條時程曲線計算所得結構底部剪力不應小于振型分解反應譜法計算結果的65%,多條時程曲線計算所得結構底部剪力的平均值不應小于振型分解反應譜法計算結果的 80%。所以便有人認為反應譜分析所得的結果一定大于時程分析,關于這個命題是否成立在這一節進行了簡單的討論。

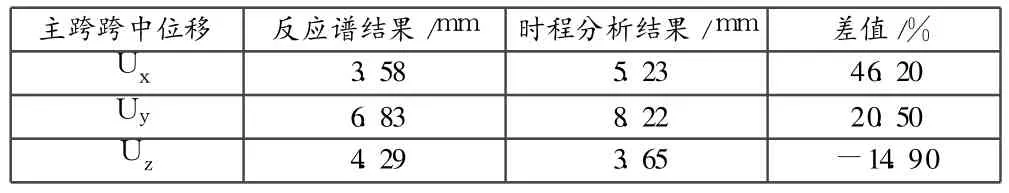

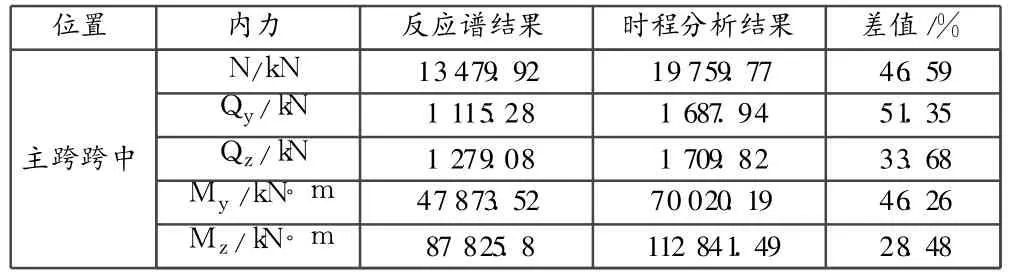

為了比較反應譜分析和一致激勵時程分析兩種方法下橋梁地震反應結果的差異,將各模型關鍵點的位移和內力結果列表進行對比,其結果見表 2~表4。

表2 主跨跨中位移比較

表3 墩底內力比較

表4 跨中內力比較

通過表 2~表 4對時程分析結果和反應譜結果的對比,可以看出時程分析得到的內力位移值一般都大于反應譜分析所得到的內力位移值。但這并不是一種普遍的現象,我們也不能就說前者的值一定大于后者的值。

我們知道,規范中的反應譜曲線是通過對大量地震波記錄進行統計分析得到的,所以我們在對結構用反應譜法進行地震反應分析時,只能得到各反應的極值,結構不同部位的同一反應的極值可能不是同時達到的。

我們在進行時程分析時,通常只針對某一條特定的地震波記錄輸入來進行分析,若該地震波記錄是強震記錄,計算得到的地震反應就會較大;若是輸入《場地地震安全性評價報告》合成的人造波,與強震記錄相比,計算得到的地震反應相對較小,可以得到任一部位任一反應的時程變化曲線,若與反應譜計算結果比較,通常取各反應的極值,可明顯看出結構不同部位的同一反應的極值并不是同時達到的。

反應譜方法和動態時程分析法是目前用于結構抗震分析的常用方法,由于時程分析法的計算結果在很大程度上依賴于對結構輸入地震波的強弱,因此,不能武斷地評定反應譜法與時程分析法計算結果的相對大小,但這兩種方法計算得到地震反應的變化規律應是一致的。反應譜方法計算較為方便,因此我們在對結構進行抗震分析時首選這種方法;但是反應譜方法不能準確反應結構所在場地的實際情況,在對大跨徑橋梁等特殊結構進行地震反應分析時,必須按照基于《場地地震安全性評價報告》合成的人造波進行時程分析,兩種方法比較分析,從而來實現結構的合理抗震設計。

5 考慮行波效應的時程分析

考慮行波效應(即地震波到達橋梁各地面支座的時間不同)的影響,在利用確定性動力時程分析法進行地震反應分析時,把同一個地面運動加速度記錄在不同地面支座節點處以一定的時間差輸入,就可以考慮行波效應的影響。

本文采用大質量法激振實現行波效應,地震波波速取 100m/s,200m/s,300m/s,400m/s,600m/s,800m/s,1 600m/s和∞(即各墩地震波相位差為 0)。

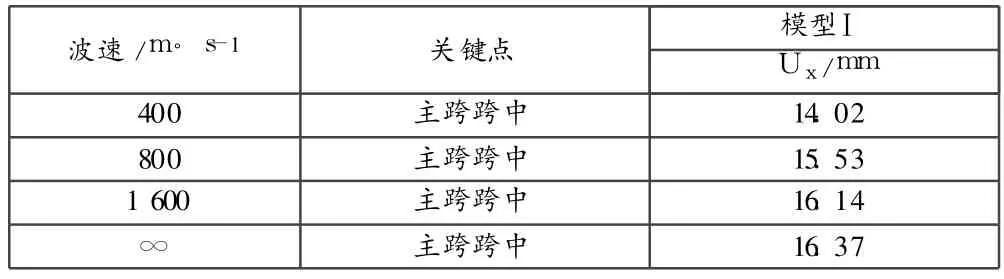

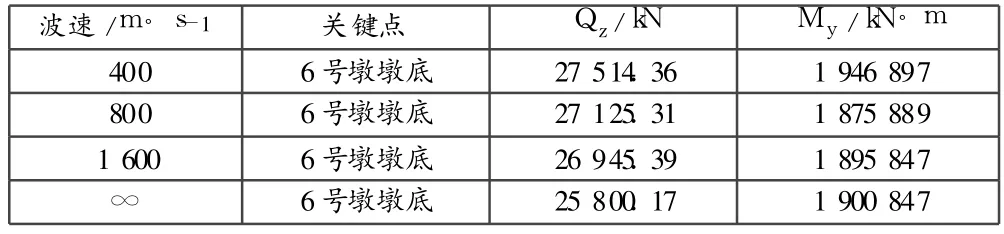

考慮行波效應時,由于橋梁各支承點輸入的地震波存在一定的相位差,所以在同一時刻,橋梁各支承的位移是不一致的。表 5列出的跨中位移為相對于各墩底的位移。由于在沿橋縱向地震荷載作用下橫橋向和豎橋向的位移反應較小,橫橋向剪力和面外彎矩也較小,所以下列各表只列出了縱橋向的位移、縱橋向剪力和面內彎矩(見表6)。

表5 跨中位移

表6 墩底內力

對比表 5,表 6各表波速為∞時的結果和一致激勵結果,可以發現其值幾乎完全相同,這也說明波速為∞時,即各墩地震波相位差為 0,其地震激勵與一致激勵結果一致,同時也說明采用大質量法激振是可靠的。

總的來說,行波效應對結構的內力有很大影響,根據地震波波速的不同,結構的內力出現增大或減小。隨著地震波波速的增大,各支承點的相位差減小,結構的內力值接近一致激勵的結果。

[1] 李國豪.橋梁結構穩定與振動[M].北京:中國鐵道出版社,2003.

[2] 范立礎,胡世德,葉愛君.大跨度橋梁抗震設計[M].北京:人民交通出版社,2001.

[3] 范立礎.橋梁工程[M].北京:人民交通出版社,1987.

[4] 范立礎.橋梁延性抗震設計[M].北京:人民交通出版社,2001.

[5] 鄭史雄,奚紹中,楊建忠.大跨度剛構橋的地震反應分析[J].西南交通大學學報,1997,32(6):95-97.

[6] 鐵道第三勘察設計院.鐵路工程設計技術手冊橋涵地基與基礎[M].北京:中國鐵道出版社,2002.