盧輔圣:敏瞻睿智,飛揚文采

文/袁龍海

盧輔圣近照

生態周期圖

盧輔圣

別署盧甫圣, 1949年生,浙江東陽人。1982年畢業于浙江美術學院中國畫系。現為《朵云》《書法》《藝術當代》主編,中國美術家協會理事,上海美術家協會副主席,上海書畫出版社社長,兼中國美院教授、博士生導師。擅長中國畫及美術理論。出版有《天人論》《書法生態論》《中國文人畫通鑒》《盧輔圣人物畫集》等。主持編纂《中國書畫全書》《中國畫名家技法圖譜》《中國繪畫研究叢書》等大型叢書或套書。

在我心儀的海上極少數幾位畫家中,有一位堪稱集學者、編輯家、理論家、書畫家于一身的“牛人”,他的藝術抑或詩心都沉浸在“空潭瀉春,古鏡照神”的魏晉氣象之中。他創作的別樣繪畫圖式,承載著“回歸繪畫原始本真”的探索與使命,亦莊亦諧,獨寐獨歌,似啼似蒂。讀罷,讓我萌生一種難以述說的驚喜與凄涼糾結在一起的感受,這微妙的感受好像在那遙遠的思想、茫茫的土壤中,剎那間打通了一道通向遠古深沉的神秘暗道……

對他的關注,屈指算來已有26個年頭,上世紀八十年代中期,偶然在《朵云》雜志上讀到《歷史的象限》一文,五萬余字的論文,似有一種神靈輔佐般的通透,無論是文章新穎的立論還是縱橫博引的表述、恰當的比喻,讓我佩服。有所謂“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”的境界,那時,我記住了盧輔圣的名字。

前不久,在美術報上讀到一則“視而非見”為標題的畫展新聞,初讀覺得拗口,讀罷全文則意猶未盡。我隨即把這種感受告知當事人盧輔圣先生,電話那頭他說:“我在北京。”相約十天后在上海再敘,于是就有了這次難得的討教、采訪。

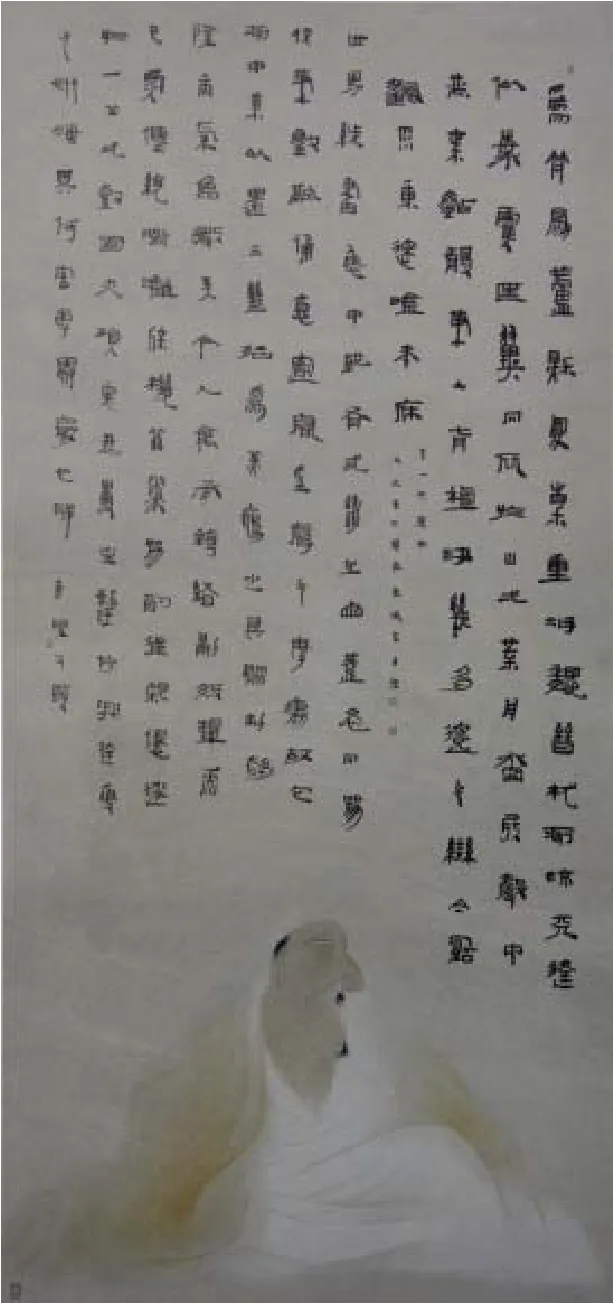

《日烏》

《九域》之一

那天午后,我如約推開了上海書畫出版社五樓社長辦公室大門。盧先生身材瘦小,席一款淡細紋短袖襯衫,帶著細絲邊眼鏡,見有人來,即從大書桌后站起,握手寒暄之后旋即進入話題,有一種難得的默契。他至今講普通話,一板一眼之間邏輯性極強,目光平穩內斂,不拘言笑,灰白相間的頭發卻顯得精神。辦公室不算大,最顯眼處為他身后一堵書櫥,整齊排列著多部工具書,右側墻邊,整齊堆放著幾刀宣紙和剛剛整理出的圖書。簡潔、概括的表征,傳遞出他做學問嚴謹、渾厚、空靈的氣息。

特殊的學習經歷

1949年,盧輔圣出生在浙江東陽的一個舊式文人家庭。五六歲開始讀私塾,從背誦《三字經》開始到《四書五經》,一直延續到14歲,由此打下堅實的古漢語基礎。“小時候讀古文是被迫的,因為8歲上小學時發現老先生的東陽官話發音與普通話不一樣”,產生了“分裂”,“那些詩已經讀過,學成了兩個音,有矛盾的。”他父親堅信文言文教育,認為白話文是沒有文化的人讀的,將來天下太平了會恢復文言文,學校里不學家里學。他幼小的年齡當時覺得父親與這個時代格格不入。但隨著這種長期“分裂”灌輸式的學習,文言文與白話文之間產生了對照與碰撞,慢慢構建了他知識的趣味,培養了他從文言名著,特別是從先秦、魏晉時期文化中獲得樂趣,使他受益匪淺。無怪乎即便是如今他畫作上的題款、做詩內容,無不留下這一段特殊學習經歷的痕跡。

在小時候研讀古文的同時,對連環畫的著迷,使得盧輔圣無師自通依樣模仿和試著創作。確切地說,他從1972年開始正式搞創作,由于成績出色,每年有機會被抽調到省里,剛開始以畫油畫為主,“當時沒有什么專業思想,畫畫都是為政治服務的,畫宣傳畫、連環畫,也有比較多的出版機會”,至1977年,已經創作了連環畫《歌聲》《新鄰居》《奪車》《春雨》《陽光下》《李時珍》,年畫《鄭成功解放臺灣》,油畫《關鍵時刻》《將軍的女兒》,版畫《金秋》等大量作品,在圈內名聲鵲起。這一年,他考入了浙江美術學院,成為文革后恢復高考制度的第一屆國畫系的一位特殊學生,“覺得自己是中國人,學中國畫比較好,確立了專業”。當時可謂得天獨厚,因為老師剛從“文革”中被解放,積極性高漲,基本上都來教一遍,“老師比學生多”。

說起特殊,一則他是班級十三位同學中年齡最大的,結婚也在學校。另外,憑借他豐厚的古漢語涵養及多部小說創作,比如《忘卻》《興無斷敘記》《案》《小轎車》《虹》《胡同》《階級》等,他既做學生又當老師,在浙江美院教起了國文。

“視而非見”的學術追求

成就“大家”,成就一種藝術風格,往往與他最初學習過程中建立的藝術趣味相關。

盧輔圣的作品,與他人有著明顯的“差異”,我們讀不出他師承哪家哪派,卻實實在在承接了中國畫的文脈。這也是值得我去探究的原因所在。其實,早在浙江美院深造期間,作為一個優秀的學子,已經埋下了尋找個人風格的種子,有著強烈的主觀意識,“要與他人拉開距離”。當時,學人物畫是方增先、李震堅一路,學花鳥畫是吳昌碩一路,老師是諸樂三、陸抑非,學山水畫老師是孔仲起、童中燾等,課堂作業是學老師的畫法,而搞創作就按自己的一套想法。那時創作的人物畫借鑒了馬王堆帛畫、漢唐壁畫、漢代畫像磚風格,1981年畢業時,盧輔圣畫在亞麻布上的人物作品《先秦諸子百家圖》就是一例,手法上采用半工半寫加裝飾變形;1983年,他畫在茶色做舊高麗紙上的山水作品《騰飛圖》也采用此法,高古、冷逸、空靈的風格初步形成。

隨著中國改革開放的深入,中國畫的發展進入了一個新的特殊歷史時期,由于盧輔圣的工作環境經常接觸新的文化、新的藝術形式,他成為蕓蕓眾多海派畫家中走在前沿的人物,傳統繪畫狹義上的“筆墨”,在他的腦海里已發生了根本性的“轉變”:他把古人書法化的線條,變成自己“不厲不激”的游絲線。無論是人物還是山水,他斷然摒棄用墨作畫。還有,一幅畫設色不超過兩個色系,時而又根據需要滲以肌理運用,別具匠心地強調了完形、通感、氣韻、色調等視覺呈現方式,在生宣上作半工半寫、似夸張、似抽象的嘗試,探索“筆墨”于當代全新的意義。他說:“也許我不喜歡太通俗的表現方式,也許我天生就有逃避喧囂的性格,我的作品總是會用不同的方式與時下流行的或者大多數人的東西拉開差距。例如減弱繪畫的敘述性,回避純水墨表現,復辟空勾無皴山水畫,強化形式構成,張揚色彩觀念,嫁接抽象意趣等等,共同或分別作用于我的繪畫個性,只不過其資源來自古今中外略無定則罷了。”

這里不妨對他的作品再作閱讀:

人物畫方面,從上世紀八十年代初中期創作的《先秦諸子百家》《楚辭屏》系列,到九十年代中后期創作的《桑拓》《日烏》《日諸月諸》《九歌》系列,再到21世紀初創作的《九域》系列、《廣告時代》等,我們可以清晰看到,在形式的處理上,時而書畫結合,時而大量留白作詩意之營造,時而整體,直至畫一些局部放大的具有抽象表現性的東西等等。山水畫創作成熟于十年前,陸續推出的《石亦濤否》《東君》《終南》《翠微》等堪稱代表,運用“空勾無皴”、“三礬九染”的原始手段,凸顯光影與山巒結構,做多層次的迷蒙氤氳營造,云水繚繞,意境放逸。

由此可以毫無疑問地說,盧輔圣的繪畫已脫胎于傳統繪畫集體文化符號,通過個性化的表現方式,呈現出一股濃郁的人文理想與內心省視意趣,形成個性化的盧氏繪畫圖式,成為“新海派”畫家中引人矚目的代表之一。

自1985年發表《歷史的象限》論文之后,他陸續在二十余年時間里撰寫了《球體說》《傳統中國畫的思維性格》《中國繪畫史上的后現代》《天人論》《在生命的激流中》《二十世紀中國畫的價值危機》等極具學術價值的論文。與此同時,他主持、組織多項大型國內、國際性學術研討會活動,擔當多部藝術專業刊物及多部辭書、辭典主編。洋洋大觀,著作等身,成為學界翹楚。其學術追求,敏瞻睿智,飛揚文采,引人深思。這里摘錄《盧輔圣畫集》自序:“繪畫是一種奢侈,而且是人人都能享受的奢侈。無論對于畫家還是觀者,它都用最簡便的方式,把看不見但又應該看見的東西變成現實中的可見物,從而彌補造物主給人類留下的缺憾……只有排除喧囂與浮華,而根植于真正需要繪畫之奢侈的人,它才會將視覺符號升華為活生生的生命狀態,才能載負形形色色的心緒、欲念和人生經驗,才有希望切入那條確實指向當代、指向此刻因而必然引向未來的歷史發展長鏈”。由此可見其文采風流之一斑。

袁:盧先生的畫靜謐、肅穆,似有禪意在慢慢升華,與眾不同。《歷史的象限》論文之中配有一幅球體圖,闡明了一些規律性的東西,產生很大的反響,有道、佛的思想,有科學視角、融會貫通的分析。當時出于何種考慮?

盧:我1982年進上海書畫出版社工作,就開始編《朵云》,到1985年時,為了更加專業化,增強理論色彩,就約了一些新稿,約稿發現還不夠,于是就自己寫,當時時間比較緊,我日夜趕,花了13天完成,當時是同事江宏幫我謄抄,還是用鉛字排印的。發表后有一定反響,促使我后來又寫了《式微論》《自洽論》。《式微論》是對這篇文章的進一步論證,而《自洽論》完全是一篇哲學著作了,是認識論上的問題了。

袁:之后,李小山的“中國畫窮途末路論”一文好像隨后發表了,與這篇文章有關嗎?

盧:兩篇文章可能是同時撰寫的,實際上共同基于對當時中國畫界存在問題的思考:中國畫怎么走?那時國門打開了,“85新潮”剛剛露頭,帶有反叛的傾向,針對兩個否定:一是否定建國以來的社會主義美術,認為那段時期的藝術不是藝術;二是否定中國文化傳統,傾向于西方藝術思潮。我當時沒有這種針對性,李小山可能更敏感,他是作為這種思潮的代言人,雖然基于同一個背景,但出發點是不一樣的。

袁:李小山的文章發表在《江蘇畫刊》,在當時看來也有他積極的一面,是站在中西文化橫向比較立場上談的。

盧:兩篇文章的結論似乎有趨同之處,而價值判斷迥然相異。他認為“中國畫窮途末路”,認為保守勢力或傳統主義扼殺了中國畫的創新,同時中國畫在新潮流中已無路可走。我則從研究繪畫發展史的角度,發現人和作品、主體和客體相交織的互動關系在歷史的演進中不斷發生變化,我們正處于這種關系的式微期之中,這不僅是中國畫切實遇到的問題,而是中西皆然,并且早就形成了,只不過現在問題更加復雜化。因為與此同時,它又在醞釀和生成著超越了繪畫形態的另一種新穎關系,逐漸進入另一種新穎關系的草創期。

袁:還是從你的這篇文章來展開一些提問。文中說:大凡事物,愈是完美的,發展的余地就愈小。那么對于你的藝術樣式,其發展變化又將是如何?美國的體制已經很“完善”了,難道它的發展余地就小了嗎?作何解釋?

盧:任何規律性的總結都是有針對性的,不可能像過去所講的那樣放之四海而皆準。假如以這句話來衡量我自己的藝術追求,是否可以這樣說:到現在為止,我還在努力尋找某種符合自己理想目標的東西,還在探索過程之中,因而是遠遠不夠完善的,所謂完美更是不知道在哪里。也許正因為如此,還具有很大的余地,可以進一步發展變化。關于你講的美國制度,我去過多所美國大學講學,1992年,在政論性比較強的斯坦福大學,有教授與我說,你們中國文化里有偉大的東西,你們自己不重視丟掉了,其實美國的好多制度設計是吸收了中國文化的,比如“三權分立”。你們中國過去皇帝的皇權、宰相的相權、都察御史的檢察司法權,這種相互制衡的方式是非常先進的。西方有民主思想但文官制度不發達,沒有健全的組織形式,中國有成熟的制度但缺少民主思想,西方把兩者整合起來形成現在的制度,盡管有所進步,但你說美國體制如何“完美”也很難說,現在世界上有多種國家制度,往往因時因地制宜,一味按照西方那一套事實上既不可能也不合理。

袁:從你的詩、書畫內容,包括人物畫造型,你的作品已經追溯到魏晉、先秦,是否把自己也參與到傳播先秦思想之中去了,是否那個時期的文藝高峰很難超越?

盧:先秦、魏晉時期文化就像遙遠的江河源頭,它們或明或暗或多或少地融匯在我們日常使用的水里面,即使有意識地去分辨它、宣揚它,也只不過是概念上的游戲而已。在我的作品中也許結合了一些中國早期文化的視覺要素,其實在加以運用的時候,已經帶有我們現代人的理解了,它表述的是我的需要和我的觀念,透露出來的是我的氣息和我的趣味。這樣一種運用古代文化資源的方式,中國具有深厚的傳統,即使在謹嚴刻板的經學研究中,也不妨“我注六經,六經注我”。

袁:你是一個像黃賓虹一樣的學者型畫家,書畫、編輯、理論研究全方位“發微”,繪畫技法上采用工筆加裝飾加寫意的方式,有“活眼”,有“氣韻”,靜謐、冷逸、高古的格調,以后還會這樣發展下去嗎?

盧:經由長期形成的藝術趣味是相對穩定的,會有變化和不斷完善的漸進過程,但不會突變。不過,是否會像某些藝術家那樣發生“衰年變法”的奇跡,我現在還難以預料。

袁:當今,真正理解黃賓虹藝術的人不多,多半是摹襲表面的東西,而沒有達到其本質的地步,你認為黃賓虹對當代中國畫的發展有著怎樣的意義?

盧:黃賓虹在他那個時代是孤獨的,許多人對他的藝術不理解,他自己也講過,50年后人們才能真正懂他的畫。最推崇他的藝術的人是傅雷。我做過一件事,就是花了近十年的時間,把黃賓虹一生的藝術追求,包括書、畫、印、詩文,以系列出版物的方式推向社會公眾。因為黃有遺愿作品全部捐給國家,被收入浙江博物館庫房,有幸避免了“文革”浩劫,故成為近現代畫家中資料保存最完整的人。當時打開庫房發現畫有四千多幅,可以看到他不同時期的多種面貌,而且特別令人驚異的是,現在許多人探索的東西,他那時已經在探索了。有一大批晚年的作品,瀟灑自由,氣象萬千,或雄肆,或幽靜,或磊落,或杳冥,或荒率粗拙,或絪緼沖融,或層疊逼仄而通體皆虛,或如飛如動而力重千鈞,可以說,山水畫從來沒有為表現筆墨本身的精、氣、神達到如此淋漓盡致的程度。當然,這里有他主觀上求新、求變的,也有一部分是在患白內障后眼力不濟情況下的誤判所致,有的畫比他原來想要達到的效果更重了,有些畫還不成關系地兩面畫。但恰恰是憑感覺在畫,下意識在畫,像莊子說的“官知止而神欲行”,反而進入了超越的境界,獲得了習慣成自然的“自在”性。黃賓虹被認為是傳統型畫家,其實他一點都不保守,對西方印象派、抽象派有自己的主觀理解和應用,他預測20年后繪畫不分中西,由此構建了更加寬泛遠大的繪畫觀。他對書畫有實踐有理論,年齡也長,90歲時還嚴格要求自己,手訂“日課”,其寄身于筆墨意象,會心于藝術真諦而不知老之已至的個性特質,是追求使然,學養使然,生活使然,作畫成了一種忘卻墨之在案、筆之在手以及我之為我的自在活動,一切都不假造作,一切都不期而然,一切都從心所欲不逾矩,就像得道的修道者一樣。

袁:你的身上也有一些黃賓虹的影子,黃賓虹的畫“繁、密、重”,你的畫“簡、疏、淡”。你書法上的字不好認,形成現在的樣子,受到歷史上哪一家影響更多一點?

《終南》

《廣告時代》

《一丘一壑》

盧:很難說清楚具體受到哪一家影響,作為學習的經歷,小時候寫過柳公權,接著二王、米芾,后來魏碑、隸書,再后來寫漢簡,慢慢形成現在的風格。與我對畫的追求一樣,不希望拘泥于情節而要把“視而非見”的東西表達出來。古代書法是實用與審美合一的。現在,實用功能消解了,書法變成純粹審美的東西,既然如此,我就剪斷這根臍帶,讓閱讀產生困難,從而最大限度地發揮其藝術功能。但也沒有到像前衛派書法取消漢字的地步,我依然使用地地道道的文字,只不過夾雜一些古體字、異體字、通假字,或者根據造型構成的需要,將篆書的結構與楷隸的點畫結合起來,這就形成了閱讀不順暢而審美走向前臺的特殊效果。

《桑拓》

袁:曲高和寡啊,如果一般人學你的樣式也不易,你是中國當今文人畫的一個代表,或者具有提示性作用,只不過是媒體沒有找到“狂轟濫炸”宣傳切入點,你是怎么看的?

盧:文人畫是中國古代特有的士大夫階層的獨特產物,隨著近代以來這個階層的消解,這種畫其實已經消失了,盡管現代人仍有可能在某種程度上弘揚文人畫精神或利用文人畫的形式要素,卻很難畫出典型的文人畫來。我的畫也不是文人畫,但也許比一般人更多地注意吸收文人畫的意境與格調,同時又更有意識地拒絕文人畫的表現方式,從而形成了自己的獨特風格。在某種意義上說,這也是一個人無法超越其時代局限使然的。

袁:有一個很棘手的問題:作為一個當代藝術家,他的作品應該與這個社會的變化發生一定的關系,中國畫的發展同樣面臨這些思考,但中國畫有它的內在成熟的評價體系,談談中國畫發展的趨勢和怎樣擺正之間的關系?

盧:這需要從兩個層面來談。第一,從時代性的層面看,不僅是中國畫,可以說是世界上所有的繪畫都與這個時代已經相脫節了。現代的生活方式和消費水平,使大眾生活的藝術化成為可能,從而引起了藝術向大眾生活的回歸,藝術以其不斷生成著的新觀念和新形式,對既定藝術的存在作出了無情的否定。如果要說切合時代的視覺藝術形式,那么,影視聲像將成為新的寵兒。我在“球體說”中談到,繪畫形態走向式微,漸將完成一個轉次,與此同時,新的一輪視覺藝術生命又會重新醞釀萌發,它所依托的媒介也許是光電效果,從草創慢慢走向成熟,升華到新的境界,以后又慢慢式微。我們正處在老轉次與未來新轉次的交替階段,有了以往不可想象的多種可能性,那些從事新材質媒介探索的,就是所謂的前衛藝術,有些人仍然使用原來的材質,就稱為傳統藝術。第二,從傳統藝術,從中國畫層面看,它們仍然會長期地在一定范圍內存在,你仍然可以做一些建設性的探索,就如黃賓虹生前所做的那樣。還有,如何使中國畫在保有民族性與地域性的同時,更有效地體現出時代色彩,也是一個不容回避的艱巨課題。所謂“中國畫內在成熟的評價體系”,例如形式表現上的“筆墨”標準,應該會隨著中國畫發展步伐而不斷擴充其內涵,或者調整其闡釋方式的。這一點自古皆然,到了我們這個多元化時代,就更加隨順自由了。我想,中國畫的發展趨勢,正是由順應傳統的主體自律行為與超越傳統的自我中心主義沖動構成此消彼長的動態關系的顯現。

袁:你提出的觀點引人入勝,有何法門?上海現在搞中西藝術史比較研究的人不多。

盧:藝術的高層次的入世有為,需要以出世無為為前提。它在世界中卻保持著出世的張力。因此,既然已與中國畫結緣,并且不打算逃離,那就應該減少是否成功、是否獲得認可之類的功利心,而始終對現實事物保持一種具有人文境界高度的距離感。