大學創新的國際借鑒

本刊編輯部

南方科技大學的創辦,將“大學體制創新”推進了輿論的旋渦。大學應該如何創新發展呢?我們不妨聽一聽世界知名大學校長、教授們的觀點。他山之石,可以攻玉,管中窺豹,時見一斑。

南方科技大學的創辦,將“大學體制創新”推進了輿論的旋渦。作為校長,朱清時無疑首當其沖。朱清時是中國內地首位經國際獵頭公司全球選聘的大學校長,2009年教師節,他從深圳代市長王榮手中接過聘書,正式履職。

朱清時曾任中國科技大學校長,任職期間,朱清時直陳現行大學教育弊端——“大學像官場”,“應試教育阻礙創新人才培養”;當許多大學不惜舉債大興土木之時,中科大頂住壓力不建新園區,同時還是2000年以來全國唯一沒有擴招的高校;他還多次呼吁終止行政主導的高校教學評估。與多數高校反復動員、輪番演習迎評不同,中科大“原生態迎評”,沒有手捧鮮花迎接教育部的專家評估組,甚至沒有在課堂上給評估組安排聽課坐的凳子。

獲聘南方科大首任校長后他提得最多的就是“去官化、去行政化”、“教授洽校、學術優先”。他在接受采訪時說:“南方科大不會設任何行政級別,我們在章程中將寫上,我們的理念是一個學校,學校里的每一個教授,他受到社會尊重,要靠在科研教學工作中的水平來得到,絕不能靠他的行政級別、官位來得到。這其實是回到大學的本來面目。”

那么,大學應該如何創新發展呢?我們不妨聽一聽世界知名大學校長、教授們的觀點,他山之石,可以攻玉,管中窺豹,時見一斑。

支持創新的環境和多樣化人才

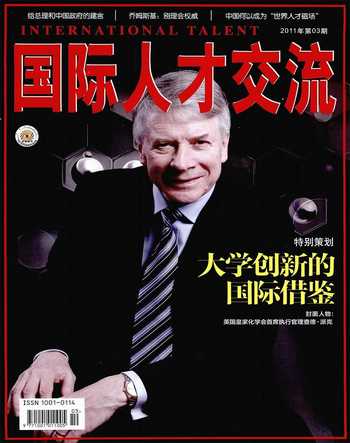

牛津大學校長安德魯·漢密爾頓在許多大學工作過,他發現,每一個大學的校長、教務長和系主任,他們重要的任務都是保證他們的學校可以招募到和留住杰出人才。如何做到這一點,他認為不同的人需要不同的考慮。但總之,頂尖大學都有一個良好的支持創新的環境,包括工作條件,能夠獲得競爭性的研究經費,合理的教學科研的工作量,還有有效的管理支持,更重要的是,還要使他們能夠有自由開展那些由好奇心驅動的富有挑戰性的問題,教授那些我們看起來是錯誤的課程。

同時,作為一個國際領先大學,一個最重要的標志,就是要想辦法吸引多樣化的人才。大學要想引領高層次的研究,提供好的教學吸引優秀學生,就要有多樣化人才。這就需要來自于不同國家、不同背景、不同性別的教職員工。牛津大學40%的教職員工來自于其他國家,主要來自于美國、德國和中國,牛津大學希望能夠成為更加國際化的大學,能夠吸引更多的國際化的教職員工來這兒工作。同時,牛津注重教師的不同的學術背景和不同的文化背景,這些可以加強學術研究,提高教育的質量。漢密爾頓離開美國來到歐洲以后,發現在歐洲許多大學的委員是由婦女做領導的,這令他很吃驚。他在多所大學任職的經驗說明,大學必須重視多樣化,必須建立起一個時間目標期限,努力實現多樣化發展目標,要投入資源和拿出強有力的執行力。

談到中國教育,漢密爾頓認為,中國學生非常優秀,很容易在和其他國家學生的競爭中獲勝。從教育結果來說,東西方的差異并不大。不過西方大學更注重培養學生的學術自信,鼓勵學生向教授挑戰。而中國教育在這方面需要改善。

集中精力辦自己的優勢學科

在20世紀50年代時,斯坦福并不是世界知名高校,而20年后它已躋身世界一流高校之列。為什么會出現如此大的發展呢?斯坦福大學校長約翰·漢尼斯介紹說,主要有三個原因:一是充分利用政府的資源和支持;二是重點發展工程、計算機、軟件和醫藥等學科;三是建設硅谷,與企業之間建立特殊聯系。他強調,在邁向世界一流大學的進程中,斯坦福大學堅持了一個重要原則,那就是“有所為,有所不為”。過去學校也辦護士、建筑等專業,但由于不能達到一流水平,干脆停辦,集中精力辦自己的優勢學科。“這一點,或許值得中國大學參考借鑒。”

他認為,當前中國大學和世界一流大學的差距,主要是在質量建設上。在過去的20-30年間,中國大學更注重的是學生數量的擴張,現在則到了重視質量的時候了。世界上只有少數一些大學能夠成為頂級大學,中國要建設世界一流大學,大約快則20年,慢則50年。

大學校長的國際標準

香港科技大學教授丁學良認為,大學是培養人的地方,大學校長要由大學自己主持的委員會去聘任,讓大學校長們根據自己的判斷去做自己認為應該做的事。由大學自己遴選出的校長能對學校充滿感情,也能確保全校師生對他的期待能夠實現。國外很多大學的校長不僅是“愛校如家”,更是“愛校勝家”的,心都撲在了大學上。

現在國內高等教育界普遍的認識是,一個好的大學校長,必定是在專業上處于頂尖的位置,最好是院士級的人物。但是,國際上對好的大學校長的標準則有所不同。第一,一個好的大學校長必須是在高等教育界有充分經驗的人;第二,一個好的大學校長應該是一個很好的學者,他不一定是頂尖的,但也必須處于中上的水平,這樣他才能夠理解專業,尊重專業,為專業人才創造好的條件;第三,一個好的大學校長必須是一個很好的公共關系的建立者;第四,一個好的大學校長要能夠在社會領域中主動尋求資源。

“無為而治”和“依法辦校”

英國諾丁漢大學校長楊福家認為,大學教育改革的關鍵是體制改革。體制改革的關鍵是“依法辦校”,以達到“無為而治”。《老子》中有一句名言:“治大國若烹小鮮。”小鮮即小魚。煮小魚不可多翻動,否則將破碎不堪;治理大國也如此,應盡量順其自然,不要肆意人為干擾,否則容易引起動亂。治國如此,治校也是如此。這正是普林斯頓大學各級負責人“9年不問懷爾斯教授在做什么”,更不會年年統計他發表了多少篇SCI論文的高明之處。懷爾斯經9年奮斗,平時雖無論文發表,但最終卻解決了360多年來未解決的數學難題。同樣,以色列魏茨曼科學研究院能允許阿達·尤納斯教授經歷2.5萬次失敗而不受干擾,最后破解科學難題,榮獲諾貝爾獎。我國如果沒有這樣的體制和氛圍,即使是花大力氣引入的杰出人才,最終也難以充分發揮作用。

各高等院校必須依照我國《憲法》和《高等教育法》,制定和完善自己的法規(即《章程》);《章程》經校黨委、校務委員會通過后,報上級教育部門批準,然后報當地人大備案,以此成為學校的大法,切實保證高校在國家憲法和法律框架內具有獨立思考、自由表達、自主辦學的權利,并使上級部門做到“無為而洽”。這樣,真正的大學才有可能在中國出現。