農地規模經營的制約因素及對策

賈偉強 ,黃有方

(1.上海海事大學交通運輸工程博士后流動站,上海200135;2.南昌航空大學經濟管理學院,江西南昌330063)

關于農地規模經營與農地制度等問題的研究,主要有以下2種觀點:(1)以林毅夫等[1-4]為代表的學者主張走依賴于生化技術進步的土地節約型農業發展道路,其理由是資源稟賦約束(地少人多)和農業生產投入不具有專用性投資,農業勞動力可兼業和農業機械可租賃的條件,決定了小塊土地的低效率耕作結果。(2)韓俊等[5-6]主張我國農業走規模化、產業化道路,這條道路的典型模式是大面積連片經營的機械化農場模式,其理由是規模化的機械化農場可以釋放農業生產要素的效率,如勞動力、水利設施、農業機械滿負荷工作效率及購買、銷售網絡的談判好處。上述學者探討農地經營的適度規模均從經營效率的角度進行研究,因此,分析農地經營規模擴大及經營效率提高的影響因素,是研究農地經營適度規模問題的關鍵。

本研究借助江西省農地經營及流轉狀況的實際調研資料,基于系統科學原理,將農地規模經營問題作為一個復雜的社會經濟系統進行研究。并通過對系統構成要素及要素間相互關系的分析,建立農地規模經營復雜系統的系統動力學結構模型,利用此結構模型分析系統結構,把握系統行為,進行管理對策的生成研究,實現以系統科學的方法有效分析農地規模經營問題的目的。

1 農地規模經營的基本情況

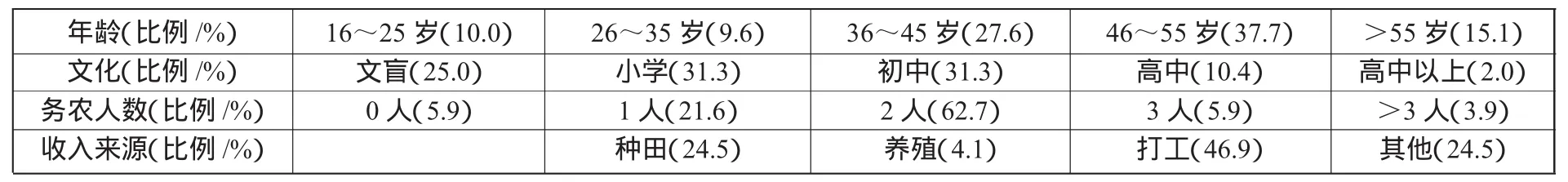

本項調查以江西省萍鄉、新余、高安等地區農戶為樣本,調查采取一對一訪談方式進行,發放調查問卷200份,其中有效問卷172份,樣本覆蓋江西省14個縣32個鄉鎮,而且各地經濟發展水平亦不相同,調查樣本具有較強的代表性。調查分2個部分:一是對經營農戶的基本情況進行調查(表1),目的是了解作為農地經營主體——農戶的基本素質對農地規模經營的影響;二是對農地規模經營基本情況進行調查(表2),目的是了解影響農地經營規模的基本因素以及農地流轉的基本情況。

表1 農戶基本情況

表2 農地規模經營基本情況

江西省勞動力轉移對農戶的影響表現在兩方面:一是農村從事農業生產的農戶規模變小。樣本中戶務農人數規模為2人的占62.7%,務農人數規模3人以上的僅占3.9%。二是以農業生產作為家庭主要收入來源的農戶偏少。以種田和養殖作為家庭主要收入方式的農戶僅為28.6%,通過外出打工和做生意等方式作為家庭主要收入來源的農戶較多,占71.4%。

調查中戶主的平均年齡為47.6歲,樣本中從事農業生產活動的農民接受文化教育程度基本為小學或者沒有讀完小學,占56.3%,原因在于從事農業生產活動的農戶中30歲以上的婦女和55歲以上的勞動力占絕大多數。從事農業生產經營活動的農民素質偏低,決定農戶經營農地的收益偏低,土地的社會保障功能強于生產功能。調查中有72.9%的農戶不愿意擴大農地經營規模,愿意擴大農地經營規模的農戶主要因為家里有富余勞動力,并且缺乏農業經營以外的其他收入途徑。

1.1 農地經營情況

農民承包地通過市場化流轉方式促進農地集中的程度不高,調查中經營農地規模在0.40 hm2以上的僅占12.6%,其主要原因在于經營農地無法實現增收的目的,占59.9%。

另外,調查中發現農地細碎化程度較高,農戶經營農地在1~2塊的僅占16.3%。農地細碎化程度對農地經營的影響表現在:一是由于農地細碎化程度較高、交通不暢等因素的制約,導致農地經營不適合使用農業機械,占26.9%。調查中農地經營全部使用農業生產機械(主要是收割環節)的農戶僅為21.2%。二是農地細碎化影響農地經營規模,較小的農地經營規模以勞動力的投入完全可以完成農業生產經營活動。但僅靠勞動力投入實現增收的作用有限,實現不了農地經營的規模經濟,并制約農地經營規模的擴大。

1.2 農地流轉情況

調查中發現農戶擴大農地經營規模的農地來源主要是親戚,占48.7%。從鄰居那里獲得農地,占21.6%。

由于農地流轉主要是通過非市場化的途徑,決定了農地流轉中契約形式、租金及租賃年限安排的特點。其中,以口頭契約方式達成農地流轉協議的占97.2%。調查中農戶普遍認為從親戚、鄰居那里流轉土地不需要正式書面契約,況且經營土地的收益不高,農地拋荒現象普遍存在,農民種田積極性、擴大經營規模的積極性不高。所以,準備和愿意隨時歸還農地的農戶占55.8%,租賃年限在3 a以上的只有25.6%。獲得農地使用權的租金不高,有36.8%的農戶不需要支付租金,年租金在200元以上的僅有21.1%,年租金在200元以下的占42.1%。

由于農地流轉市場不健全,農村剩余勞動力轉移時間不確定性,江西省大部分地區農地流轉契約安排是不穩定的。這種不穩定性制約農地經營過程中增加生產要素的投入,制約生產者進行人力資本投資(如參加農業生產技能培訓)的積極性,最終影響農地經營收益提升和農地經營規模的擴大。

2 農地規模經營的復雜系統分析

通過上述分析和實際調研得出制約農地經營規模擴大及經營效益提升的主要因素:(1)農村人力資本總量與存量。大批青壯年和受教育水平高的農村勞動力外流,造成農村“精英損失”[7],降低了農業生產者的總體管理水平、農業生產技能學習的能力與積極性,影響農地經營效益的提升。(2)農地經營生產要素的投入。農業生產過程中勞動力、資金與農用機械的投入不足,未能釋放生產要素的效率,影響農地經營效率。(3)農地自然條件。農地自然條件(細碎化程度、交通等)不僅決定生產要素投入的經濟性,還決定農地集中的難易程度,影響農地經營規模的擴大。(4)農村經濟發展水平。農村經濟發展可以促進農地經營過程中資金投入的增加,提高農地經營效益。農村經濟發展還可以減少農地的社會保障功能,促進部分農民脫離農業生產,進而促進農地流轉。(5)農地流轉市場。健全的農地流轉市場可以規范農地流轉行為,增加農地流轉契約的穩定性,為農地流轉創造條件和環境。

以上主要因素間直接作用或通過輔助變量相互影響,構成農地規模經營的復雜系統。

2.1 農地規模經營制約結構分析

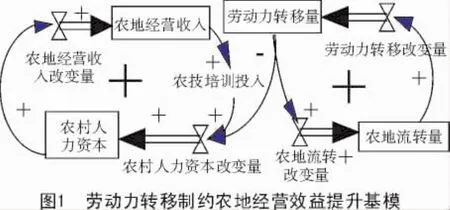

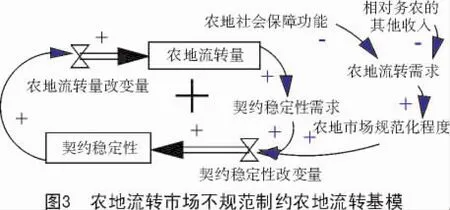

根據系統關鍵變量反饋基模層次生成法的思想[8],可以構造農地規模經營復雜系統中制約農地經營效益提升及規模擴大的反饋基模。

首先,根據制約農地經營規模擴大及經營效益提升的主要因素的分析,得出農地規模經營系統不斷發展完善的困境:(1)農村勞動力轉移造成農村人力資本存量下降,并導致農地規模經營勞動力投入不足的發展困境。(2)農地自然條件(細碎化程度、交通等)及要素投入不足制約農地經營效益提升的發展困境。(3)農地流轉市場不健全,導致農地流轉契約不規范并且缺乏穩定性,造成農地流轉和農地經營規模擴大的困境。

其次,根據制約農地經營規模擴大及經營效益提升的困境分析,構造農地規模經營復雜系統中制約農地經營效益提升及規模擴大的反饋基模(圖1~3)。

消除農地規模經營效益提升及規模擴大基模中制約環節(負因果鏈)的制約作用,是促進農地規模經營效益及經營規模擴大的關鍵。

2.2 農地規模經營系統結構的優化途徑

在農地規模經營系統優化對策研究中,通過引進關鍵變量消除負反饋環節的制約作用。

針對農地經營效益提升和經營規模擴大制約因素的分析,得出舊系統主要矛盾分析描述框圖(圖4)。針對主要矛盾,引進了農村經濟發展、農地流轉市場、農村致富帶頭人和政府政策扶持子系統,這種解決舊系統主要矛盾的新系統結構就是農地規模經營系統的主導結構(圖5)。

實施圖5所示的新系統結構,可優化農地規模經營復雜系統,實現農地經營規模擴大過程中農地經營效益的不斷提升,在此新系統主導結構基礎上進行系統建模與管理對策的生成研究。

3 促進農地規模經營的對策分析

系統動力學(System Dynamics,SD)是分析復雜系統結構和行為的有效工具。本研究是基于SD的流率基本入樹建模法[9],通過對農地規模經營復雜系統內關鍵變量的分析,分析變量間的相互作用方式,建立其系統結構模型。以系統基模為分析工具,進行管理對策的生成研究。

3.1 建立農地規模經營復雜系統流率入樹模型

據理論分析和筆者的實際調研,建立刻畫農地規模經營復雜系統的流位流率系。

L1(t),R1(t):農地經營收入(元)及其改變量(元/a);L2(t),R2(t):農地流轉量(hm2)及其改變量(hm2/a);L3(t),R3(t):農地自然條件(%)及其改變量(%/a);L4(t),R4(t):農地流轉市場健全度(%)及其改變量(%/a);L5(t),R5(t):農村經濟發展水平(%)及其改變量(%/a);L6(t),R6(t):農村創業能人量(人)及其變化量(人/a);L7(t),R7(t):政府支持力度(%)及其變化量(%/a);L8(t),R8(t):勞動力流轉量(人)及其改變量(人/a)。

根據系統動力學流率基本入樹建模法的步驟,通過流位變量對流率變量的控制關系及控制路徑的分析,建立農地規模經營復雜系統的結構模型(圖6)。

流率基本入樹模型經過嚴格證明與流圖模型之間是等價關系,流率基本入樹模型描述了系統中變量之間的相互作用方式,刻畫了系統的基本結構。因此,可以通過流率基本入樹模型分析系統結構、把握系統行為,進行管理對策的生成研究。

3.2 農地規模經營系統的管理對策分析

系統基模是分析復雜系統結構的重要工具,基模是系統整體流圖模型的部分子圖,利用X-0-1行列式反饋基模計算法可以計算出系統所有極小基模構成的集合,此集合相當于數學中的基礎解系,通過極小基模生成集可以生成系統所有子圖乃至系統整體流圖[10]。因此,可以通過對系統基模的分析把握系統結構、行為特征。

利用X-0-1行列式可計算出系統流圖中的所有極小基模(計算過程略)后,對其極小基模進行具體分析(圖7,8)。

3.2.1 消除農村勞動力轉移制約農地經營效益提升困境分析基模G18(t)刻畫了勞動力流轉量與農地經營收入之間的相互關系:勞動力流轉減少勞動投入單位,從而制約農地經營收入的增加。反之,農地經營不能實現有效增收的目的,會促使農村勞動者脫離農業生產,增加勞動力向城市流轉量,進一步加劇對農地經營收入增加的制約作用。

因此,引進政府支持力度和農村經濟發展水平2個關鍵變量,通過促進農民工返鄉創業,扶持農村創業能人來提高農地經營收入水平。在基模G156(t),G158(t)中,農村經濟發展水平變量能有效實現促進農地經營收入增加的目的。

基模G156(t)中,農村經濟發展水平提升,為農村創業能人的培育提供條件和環境,創業能人(如養殖、種植大戶等)具有較高的人力資本(農業經營知識、技能與經驗),可以通過個人經營的成功來示范、帶動其他農戶發展,提高農地經營收入水平。基模G158(t)中,農村經濟發展另一個作用的體現是為農民提供更多的就業機會,為通過農業生產增收創造條件(如改善農地自然條件等),減少農村勞動力流轉量,解決農地經營勞動力投入不足的困境。

政府可通過制定相應的扶持政策,直接發揮促進農村經濟發展、培育與扶持農村創業能人、吸引農民工返鄉創業的作用,再通過這些變量的作用間接地促進農地經營收入的提高。

3.2.2 消除農地自然條件制約農地經營效益提升困境分析 基模刻畫了政府支持力度改善農地自然條件的具體作用:農地經營條件越差,對改善基礎建設需求越大,從而促使政府制定政策、增加農地基礎建設投資,改善農地經營條件。

另外,農村經濟發展增加地方財政收入,當地政府為促進農業發展,投資基礎建設,也會起到改善農地自然條件的作用。

3.2.3 消除農地流轉市場不健全制約農地流轉困境分析 引進農地流轉市場健全度、政府支持力度關鍵變量,促進農地流轉的關系如下。

基模G24(t)中,農地流轉量越大,對健全農地流轉市場的需求越大,促進農地流轉市場的建設、健全,農地流轉市場的健全反過來為農地流轉創造條件,增加農地流轉量,構成一個不斷增強的反饋基模。基模G47(t)中,農地流轉市場建設需求越大,政府扶持農地流轉市場建設的支持力度越大,從而有效改善目前農地流轉市場不健全的現狀,通過健全農地流轉市場,實現規范農地流轉契約,促進農地規模經營的目的。

4 結論

本研究根據系統科學的系統結構決定系統行為的基本原理,通過系統結構分析把握系統行為,生成管理對策,得出以下基本結論。

(1)勞動力流轉可以促進農民增收,并為農地規模經營創造前提。但勞動力流轉也導致農地經營過程中勞動力投入不足和農村人力資本存量減少,從而制約農地經營收益提升。因此,可制定扶持政策吸引優秀農民返鄉創業。并通過農村創業能人的培育,發揮農村創業能人示范、帶動其他農戶發展的作用,提高農地經營收入水平。(2)農地自然條件會制約農地經營效益提升、農地經營規模擴張。政府可以通過基礎建設投資直接改善農地自然條件,也可以制定政策促進農村經濟發展,提高地方投資改善農地自然條件的能力。(3)健全的農地流轉市場是農地流轉、農地規模經營的條件,政府部門應加大建設農地流轉市場的支持力度,改善目前農地流轉市場不健全的現狀,為農地流轉創造良好的市場環境。

農地規模經營復雜系統模型運行的具體結果可以通過建立變量之間相互作用的關聯方程,然后進行計算機仿真模擬分析,本文只是定性分析,不作定量分析。

[1] 林毅夫.制度、技術與中國農業發展[M].上海:三聯書店,1995.

[2] 林毅夫.再論制度、技術與中國農業發展[M].北京:北京大學出版社,2000.

[3] 羅必良.農地規模經營的效率決定 [J].中國農村觀察,2000(5):18-24.

[4] 劉鳳芹.中國農業土地經營的規模研究——小塊農地經營的案例分析[J].財經問題研究,2003(10):60-65.

[5] 韓俊.土地政策:從小規模的均田制走向適度的規模經營[J].調研世界,1998(5):8-9.

[6] 張忠根,黃祖輝.規模經營:提高農業比較效益的重要途徑[J].農業技術經濟,1997(5):4-6.

[7] 石磊.三農問題的終結[M].南昌:江西人民出版社,2005.

[8] 賈偉強,羅明.系統關鍵變量反饋基模層次生成法及應用[J].系統科學學報,2008(3):7-12.

[9] 賈仁安,伍福明,徐南孫.系統動力學流率基本入樹建模法[J].系統工程理論與實踐,1998(6):18-23.

[10] 賈偉強.X-0-1行列式反饋基模計算法及應用 [J].數學的實踐與認識,2008(12):21-29.