高產玉米組合主要性狀的灰色關聯度分析

張志慧,郭 銳,白琪林,鈕笑曉,卜鴻吉

(1.山西大豐種業有限公司,山西太原030031;2.山西省農業科學院作物科學研究所,山西太原030032)

高產、優質、多抗、廣適性是玉米育種工作者追求的育種目標[1-2]。我國高產玉米育種始于20世紀90年代,通過廣泛收集國內外優良玉米種質資源進行利用,目前在高產育種方面已取得了較大進展。玉米是山西省種植面積最大的農作物,它在全省糧食生產中占有重要的地位[3]。山西從南到北氣候復雜,生態類型多樣,十年九旱,農民形成了種植稀植、單稈、大穗玉米的習慣。因此,研究山西特殊生態環境條件下玉米各因素對產量影響的相互關系,對于有目標地選育和引進高產玉米新品種、提高玉米單產、增加農民收入具有重要的現實意義。

本研究對山西大豐種業有限公司2003—2005年太原玉米雜交種田間的鑒定結果進行匯總,并進行數量性狀的灰色關聯度分析,以明確各性狀對產量影響的主次關系,協調各性狀間的內在聯系,為在山西特殊生態環境條件下選育和引進高產玉米新品種提供理論依據。

1 材料和方法

1.1 試驗材料

試驗材料和數據來源于山西大豐種業有限公司2003—2005年玉米雜交種鑒定試驗各年度產量居前10位的高產組合。

1.2 田間試驗設計

田間試驗采用2行區、間比法排列,每9個組合設1個對照,行長5.0m,行距0.6m,株距0.33m,種植密度49 500株/hm2,未設重復。玉米生育期間記載物候期及農藝性狀。收獲時以小區為單位全收計產(鮮果穗質量),選產量高、抗性好的組合進行室內干燥、考種、脫粒和產量分析。

1.3 調查項目

調查項目有株高、穗位、穗長、穗粗、穗行數、行粒數、穗粒數和單株產量8個性狀指標。

1.4 統計分析

依據灰色系統理論原理,將各年度最高產量的10個組合視為一個灰色系統,每個試驗調查項目視為該系統中的一個因素,按0.5的分辨系數分析系統中各因素與產量的關聯度,以此來反映性狀間的密切程度。關聯度越大,該因素對產量的影響就越大,反之則小。灰色系統的關聯度分析用DPS數據處理軟件完成。

2 結果與分析

2.1 雜交組合的主要性狀與產量表現

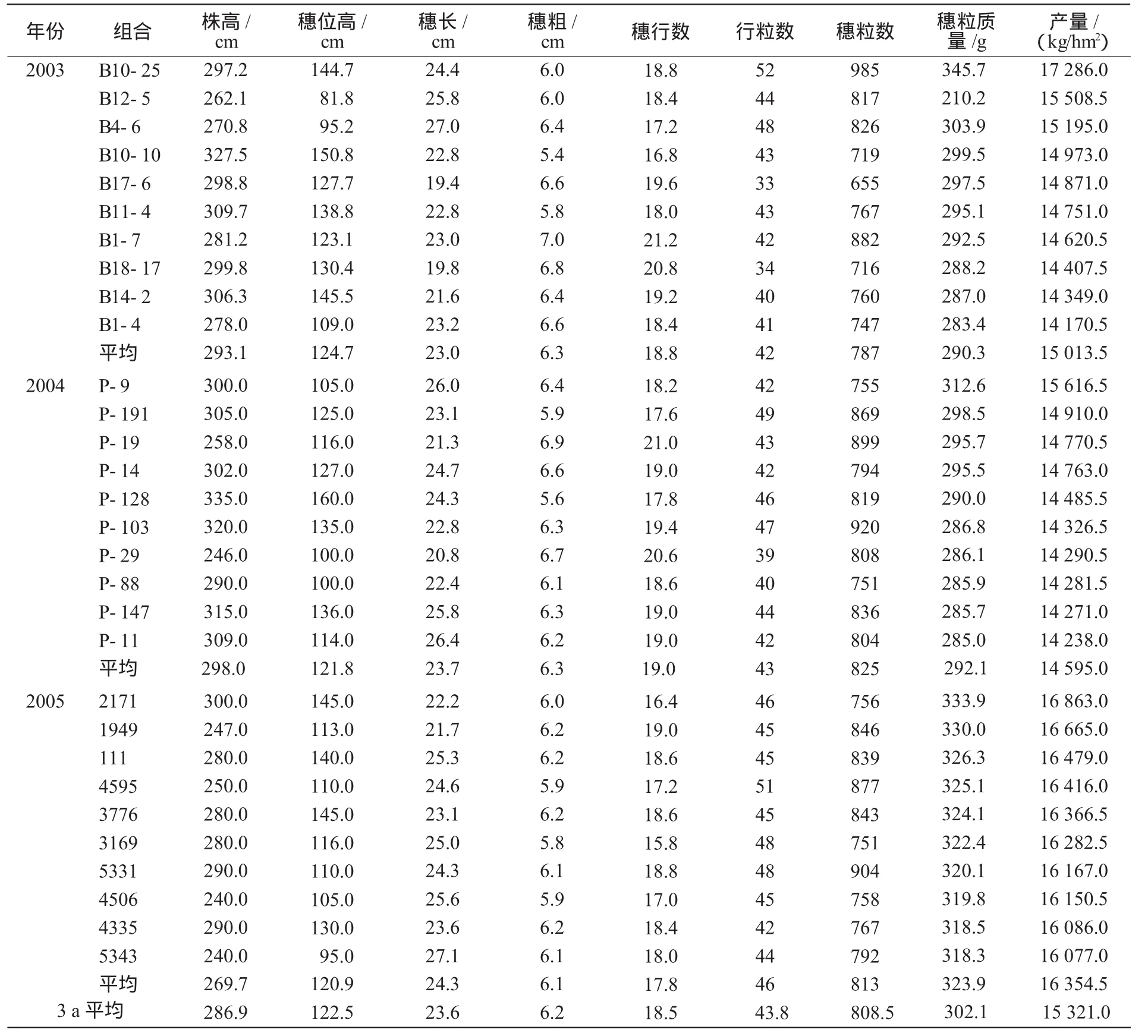

3 a試驗結果表明,在土壤肥力好、密度49 500株/hm2的條件下,10個高產組合的平均產量達(15 321.0±954.6)kg/hm2,穗長(23.6±2.0)cm,穗粗(6.2±0.4)cm,穗行數(18.5±1.3)行,行粒數(43.8±4.2)粒,穗粒數(808.5±70.6)粒,穗粒質量(302.1±24.9)g;植株性狀指標株高(286.9±26.0)cm,穗位高(122.5±19.3)cm(表1)。

表1 2003—2005年高產組合主要農藝性狀的平均值

2.2 玉米主要農藝性狀與產量的關系

由表2可知,玉米高產組合產量與各性狀的關聯度大小差異很大,其中穗粒質量的關聯度最大,達0.932 8;穗粗、穗粒數、行粒數、穗長、穗行數次之,分別為 0.749 7,0.731 5,0.726 9,0.714 3,0.692 1;株高的關聯度為0.683 9;穗位高的關聯度最小,只有0.571 1。說明山西十年九旱、農民習慣稀植栽培的玉米生態區,在高產玉米產量構成因素中,穗粒質量、穗粗和穗粒數對產量的貢獻較大,株高和穗位高對提高產量的作用較小。

表2 高產組合產量與主要農藝性狀的關聯度和關聯序

2.3 穗部性狀與植株性狀的相互關系

由表3可知,株高與穗部各性狀的關聯度(r=0.663 0~0.595 6)和穗位高與穗部各性狀的關聯度(r=0.669 9~0.608 1)相關性不大,說明株高和穗位高低不會直接影響穗長、穗粗、穗行數、行粒數、穗粒數和穗粒質量的升降。但它們可通過其他性狀來影響玉米產量的提高,如當密度過大時,高稈、高穗位容易倒伏倒折,會嚴重減產。

表3 玉米穗部性狀與植株性狀的關聯度和關聯序

3 討論

研究表明,玉米產量與各性狀的關聯度大小差異很大,產量與穗粒質量、穗粗、穗粒數、行粒數、穗長、穗行數、株高和穗位高的關聯度分別為0.932 8,0.749 7,0.731 5,0.726 9,0.714 3,0.692 1,0.683 9和0.571 1,關聯度大小及順序與前人研究結果一致[4-9]。奪取高產的途徑:一是群體增產,二是個體增產。在生育期長、雨量充沛、灌溉條件方便、生產條件好的區域應基于群體增產,在生育期相對較短、依賴自然降水、生產條件較差的區域則應發揮個體增產的作用。山西從南到北氣候差異較大、生態類型多樣、十年九旱。多年來,農民總結生產經驗形成了稀植、大穗的種植習慣。由2003—2005年3 a高產組合灰色關聯度分析可知,在山西低密度(42 000~49 500株/hm2)的栽培環境下,選育或引進高產玉米新品種時,要在選用抗病、抗倒、抗旱、優質、生育期適中的基礎上,重點選擇穗重型(穗粒質量(302.1±24.9)g)、粗穗型(穗粗(6.2±0.4)cm、穗行數(18.5±1.3)行)、多粒型(穗粒數(808.5±70.6)粒)的品種,對于株高和穗位高盡量選用矮稈、低穗位類型的品種。同時要兼顧其他性狀的選擇,做到性狀間協調,最大限度地發揮優良品種的增產潛力。

[1]戴景瑞,鄂立柱.我國玉米育種科技創新問題的幾點思考[J].玉米科學,2010,18(1):1-5.

[2]佟屏亞.玉米高產是一個永恒的課題 [J].作物雜志,2004(1):10-12.

[3]牛天堂,田良才,李晉川,等.關于山西玉米產業的可持續發展[J].山西農業科學,2010,38(4):3-7.

[4]武蘭芳.玉米主要農藝性狀的灰色關聯度分析 [J].玉米科學,1997,5(1):72-75.

[5]陳舉林.緊湊型玉米主要性狀的灰色關聯度分析[J].玉米科學,1997,5(4):19-22.

[6]孫海潮,萬金紅,郭安斌,等.灰色關聯度分析在玉米組合鑒定試驗中的應用[J].玉米科學,2006,14(2):47-49.

[7]王顯立,申流柱,漆詠雪.灰色關聯度分析在黔西北特殊生態區玉米育種中的應用[J].玉米科學,2006,14(1):67-69.

[8]陳穩良,趙雪英,李秀蓮,等.苦蕎產量與主要性狀的灰色關聯度評價[J].山西農業科學,2009,37(10):23-25.

[9]王秀萍,劉天學,董鵬飛,等.高產玉米雜交種冠層結構與光能利用特征[J].河南農業科學,2010(4):13-15.