西大峪小流域綜合治理效益評價

曹 波 ,張 芳 ,王黎明 ,孫保平 ,王德成

(1.北京林業大學水土保持學院,水土保持與荒漠化防治教育部重點實驗室,北京100083;2.薊縣水務局水土保持工作站,天津薊縣301900)

小流域一般是指范圍比較小且完整而又獨立的自然集水區域。我國所指的小流域面積一般為10~30 km2[1]。水土保持學上,小流域一般是指一個完整的土壤侵蝕單元;水文學上把級別最高的支流稱為小流域;而在實際治理中,小流域往往指山丘區小流域[1]。

我國是世界上較早開展小流域治理的國家之一,早在20世紀50年代,就開始探索有關小流域的有效治理方法。在總結以往防治水土流失成功經驗的基礎上,我國于1980年提出了水土保持小流域綜合治理的思想,在全國范圍內試點并推廣以小流域為單元進行綜合治理的水土保持工作。20世紀末以來,我國實施了大規模的生態恢復工程,小流域綜合治理從此進入了快速發展時期。

伴隨著小流域水土流失綜合治理實踐的不斷深入,我國一些學者對其治理模式、措施,尤其是效益評價等方面進行了較為深入的研究。我國小流域治理共經歷了4個階段:

(1)20世紀70年代,實行的是山水田林路的小流域綜合治理模式。1970年,我國制定了山水田林路的小流域綜合治理模式,即按照“水利成套,山林成片,田土成型,公路成網”的要求,進行綜合治理[2]。

(2)20世紀90年代,流域生態經濟系統綜合治理模式。流域生態系統是通過地理特征對流域進行劃分,采用景觀生態學、區域生態學與全球生態學等宏觀生態學的方法,研究流域內的結構與功能[3],而由流域生態系統和流域經濟系統相互交織而成的復合系統稱為流域生態經濟系統[4]。

(3)21世紀初,引入信息系統對小流域綜合治理進行決策管理。流域管理信息系統以3S技術為基礎,根據流域管理的要求,應具備流域資源信息管理、流域評價分析、流域土地規劃、流域治理效益分析、流域監測、綜合信息管理等功能[4],通過這些功能對小流域進行綜合治理,規范流域管理工作,服務于水土保持建設,服務于科學研究,為政府決策與水土保持監督執法提供迅速可靠的依據。

(4)把流域作為能量循環體系來進行綜合治理。流域既然是一個獨立的生態經濟系統,它就要維持系統的平衡,而流域生態經濟系統的平衡實際上就是流域內生態系統與經濟系統有機結合、相互滲透的矛盾統一體,這個平衡是相對的,只有維護其物質循環、能量流動、信息傳遞、價值增殖等各種平衡功能,才能促進生態經濟系統的進化,實現生態經濟的良性循環,因此,把流域作為一個能量循環體系來對其進行綜合治理,就是維持了其自身系統的平衡。

為了對治理后的小流域進行系統的評價,專家、學者們開始研究小流域綜合治理評價指標體系,以期更好地了解治理成效,為決策者提供依據。段文標等[5]提出了由目標層、類目指標層、項目指標層和指標變量層構成的層次分析法指標體系,并通過逐層依次計算各項指標值,最終得出小流域綜合治理可持續發展的指標值,并對不同年度的石匣小流域可持續發展進行了科學評價與分析。可以肯定,小流域綜合治理可持續發展的著眼點,首先在于它是小流域多種功能的有機結合和綜合體現[6]。

1 研究地自然概況

西大峪小流域綜合治理工程位于天津市薊縣縣城北21 km的下營鎮境內,津圍公路西側。地理坐標為東經117°22′31″~117°22′37″,北緯40°10′54″~40°10′55″。流域東西長約5 km,南北最寬3.5 km。流域內涉及下營鎮西大峪1個行政村9個自然村,總共268戶,近千口人。該流域屬低山丘陵地帶。西大峪小流域總土地面積為10.87 km2。

西大峪小流域地處燕山南麓、薊縣北部山丘區,屬半濕潤半干旱地區,溫帶大陸性季風氣候,冬春干旱多風,夏季炎熱多雨,年平均日照時數2 754.6 h,太陽輻射年總熱量為523.754 kJ/cm2,≥10℃的有效積溫為4153℃,無霜期195 d。年平均氣溫11.5℃,較全縣平均氣溫低。因春季雨水少,大風多,蒸發量300~350mm,為同期降水量的6~7倍,幾乎年年發生春旱,在暖溫帶氣流的影響下,年平均降水692mm,并表現出降水集中且多暴雨的特征,其中夏季降水約占全年降水量的76.8%,暴雨降雨量一般可占總降水量的1/3~1/2,光熱資源豐富且雨熱同季,有利于植物生長。

2 研究內容和方法

2.1 研究內容

本研究主要以現有的小流域綜合治理研究為基礎,根據薊縣西大峪的地理位置,結合自然環境因子與社會經濟因子調查,采用層次分析法,對小流域綜合治理工程進行綜合效益評價。主要研究內容包括:小流域內植被調查,土壤有機質、氮磷鉀含量及土壤含水量測定,社會經濟狀況問卷調查;小流域綜合治理工程生態、經濟及社會效益指數計算與評價;小流域綜合治理工程綜合效益指數計算與評價。

2.2 研究方法

本研究采用層次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)對小流域綜合治理效益進行評價,它是將決策有關的元素分解成目標、準則、方案等層次,在此基礎之上進行定性和定量分析的決策方法[7],是一種層次權重決策分析方法。通過層次分析法得出各項指標的權重,對不同量綱的指標進行標準化處理后,使其具有可比性,然后通過各自的權重計算出效益指數,對小流域綜合治理進行評價。

2.3 指標體系

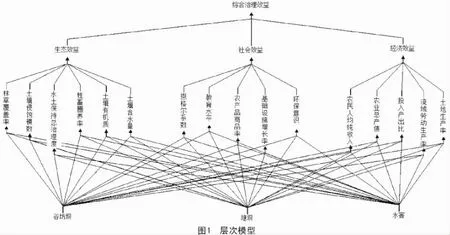

通過小流域統計分析與調查,并結合其他社會科學相關統計資料,采用層次分析法,劃分了目標層(A)、準則層(B)、指標層(C)和措施層(D)4個層次,其中,指標層(C)共確定了16個指標,措施層(D)主要采取了具有攔蓄水功能的塘壩、谷坊壩和水窖3項;同層因子間進行比較和判斷,上層因子支配下層因子,下層因子是上層因子的體現。層次模型如圖1所示。

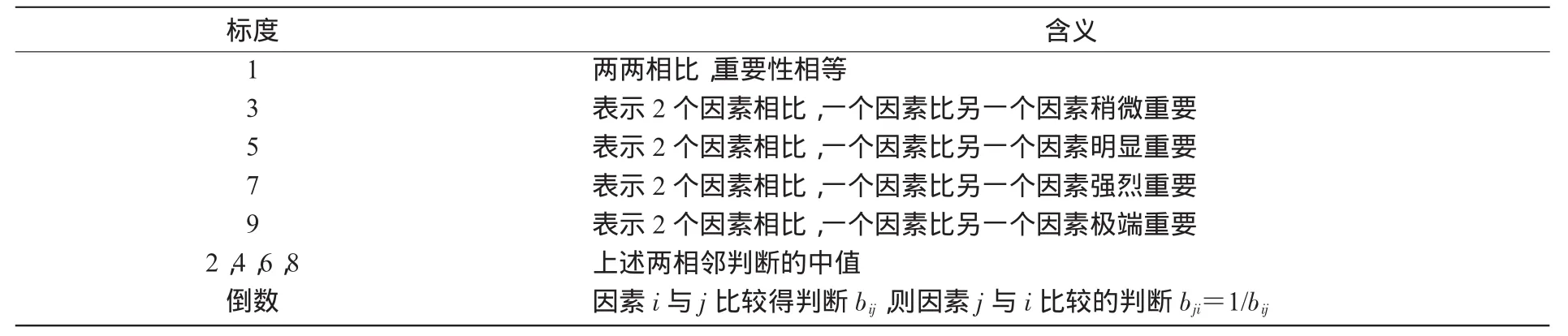

層次模型建成之后,各層因子的隸屬關系均確定,就可在各層因子中兩兩進行比較,構造出比較判斷矩陣,并引入合適的標度(表1)將判斷定量化,通過數學運算即可計算出最低層相對于最高總目標相對優劣的排序權值[8-10]。

表1 標度及含義

3 結果與分析

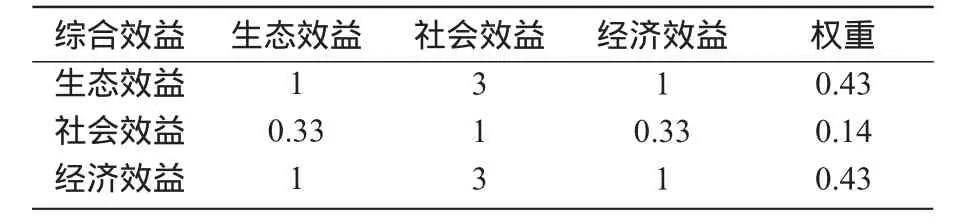

本研究邀請10位專家打分,通過專家的一致意見,構建了層次分析體系的判斷矩陣(表2~5)。

經過數據的標準化處理與計算,得出各自的權重,然后再進行一致性檢驗。檢驗比率≤0.1,說明一致性較好。

經過計算得出,小流域內生態效益與經濟效益的權重均為0.43,而社會效益的權重僅為0.14(表2),可見,生態效益與經濟效益在小流域綜合效益中占據優勢地位。

表2 判斷矩陣及權重Ⅰ

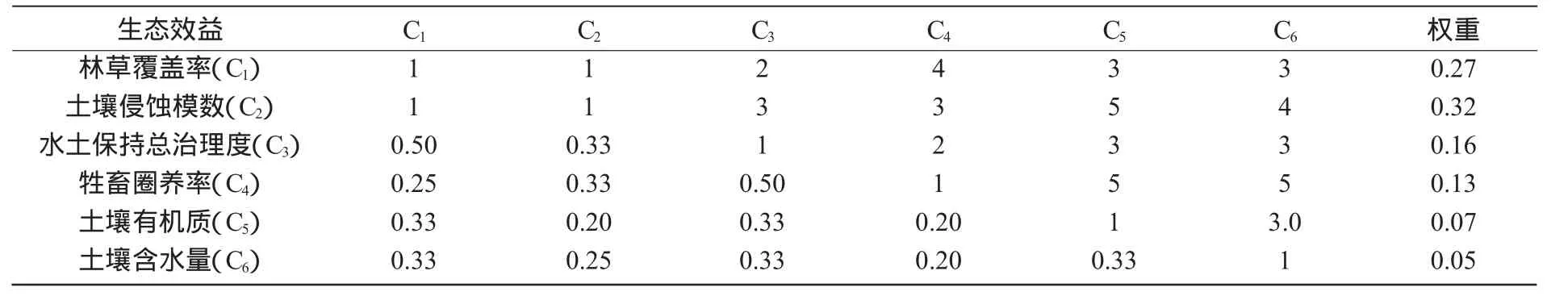

從表3可以看出,在生態效益指標層中,C1~C6指標的權重排序為:C2>C1>C3>C4>C5>C6。

在社會效益指標層中,5個指標的權重排序為:C7>C8>C9>C10>C11(表4)。

表3 判斷矩陣及權重Ⅱ

表4 判斷矩陣及權重Ⅲ

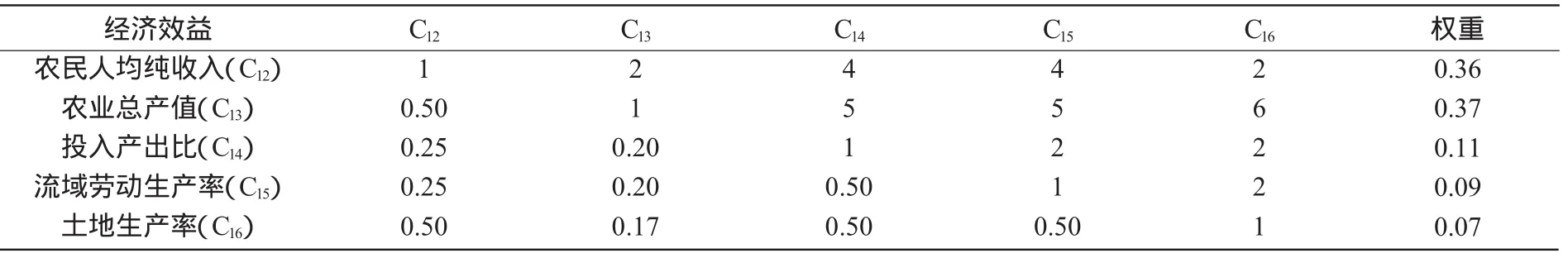

由表5可知,在經濟效益指標層中,5項指標的權重排序為:C13>C12>C14>C15>C16。

表5 判斷矩陣及權重Ⅳ

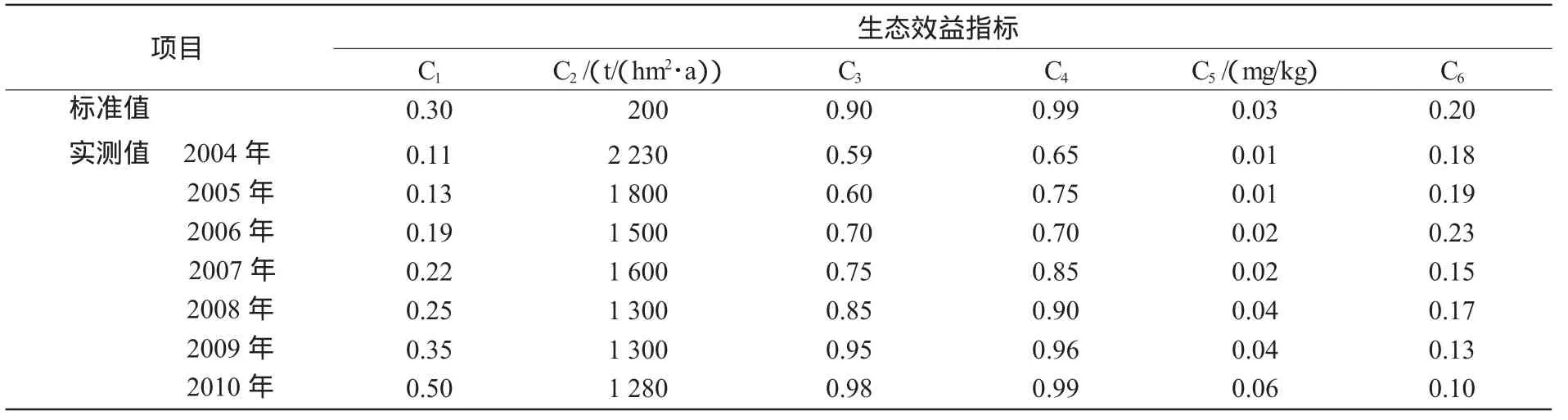

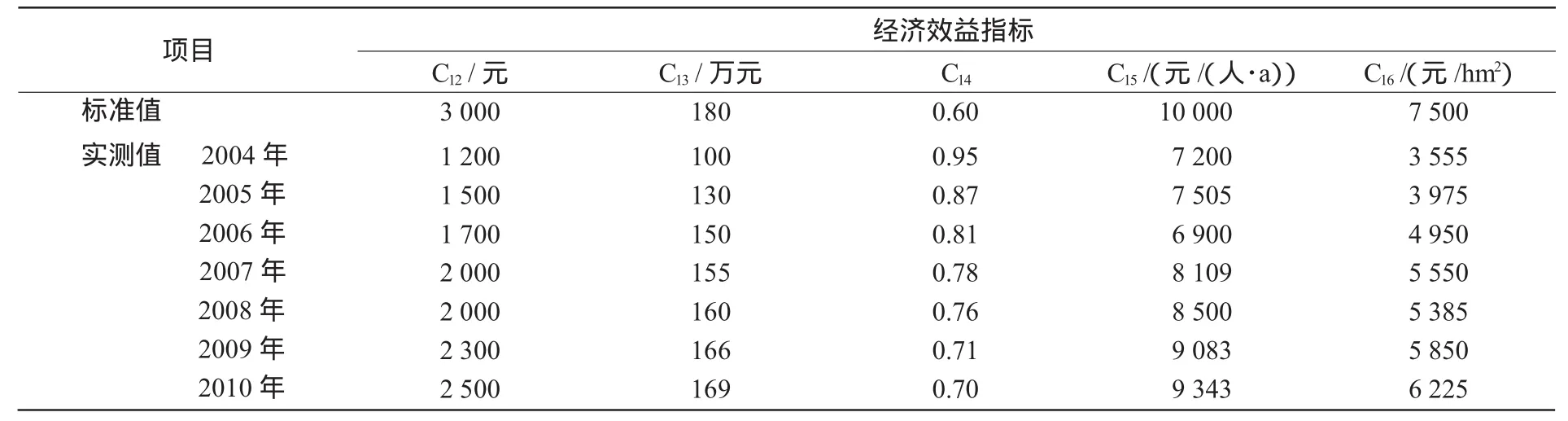

小流域綜合治理指標的實測數據與標準值數據列于表6~8。

表6 生態效益指標實測值與標準值

表7 社會效益指標實測值及標準值

表8 經濟效益指標實測值及標準值

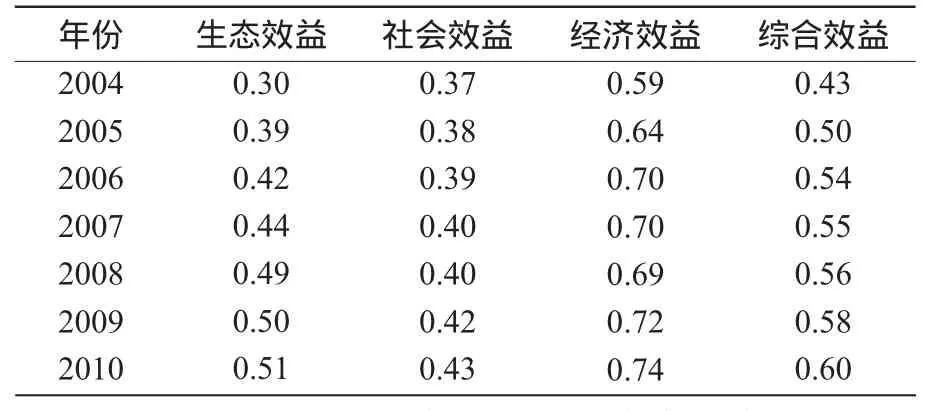

評價指標體系中各指標的單位不同,數量間差異較大,無法比較,所以在分析前要對各項指標值進行標準化處理,使其落在一個統一的區間內,便于進行比較。利用表6~8中各類指標的標準化值及所求出的對應權重,分別計算出2004—2010年7 a的生態效益、經濟效益、社會效益評價指數,并得出綜合效益評價指數(表9)。

表9 綜合效益評價指數

通過比較不同時間段流域綜合效益評價指數的高低,來判斷流域在不同時間段生態經濟系統內部效益的變化,從而達到綜合計量和評價小流域綜合治理效益的目的。

效益指數代表了流域治理效益的優劣程度。應用層次分析法對小流域綜合治理效益評價的結果顯示,通過7 a的治理工作,流域治理綜合效益有了明顯的提高。2004年綜合效益評價指數為 0.43,2010年為 0.60,比 2004年增加了39.5%。從三大效益評價結果看,生態效益提高最為明顯,經濟效益次之,社會效益提高較慢,僅提高了16.2%。

4 結論

本研究通過層次分析法分別計算出各項指標的權重,得出生態效益、經濟效益、社會效益以及綜合效益評價指數,對西大峪小流域7 a的綜合治理效益進行了分析和評價。

4.1 生態效益

小流域綜合治理工程產生的生態效益顯著。計算結果顯示,2010年的生態效益評價指數為0.51,比2004年(0.30)增加了70%,說明經過7 a的研究、示范與綜合治理,有效地控制了流域內的水土流失,使小流域內的生態環境得到了明顯的改善。

林草覆蓋率由治理前的11%提高到2010年的50%,提高了約3.5倍。土壤侵蝕模數由治理前2 230 t/(hm2·a)下降到2010年的1280 t/(hm2·a),降低了950 t/(hm2·a),治理前的侵蝕程度為輕度,但已經很接近中度,非常不穩定,水土流失嚴重;治理后,雖然也為輕度,但是很穩定,而且可能發生的潛在水土流失得到了治理。水土保持總治理度得到了大幅度提升,由治理前的不足60%達到了現有的98%,說明小流域內的水土保持工程措施與植物措施發揮效益顯著。牲畜圈養率在2010年達到99%,基本上全部實現圈養,有效地保護了生態環境,減少了水土流失。土壤有機質含量隨著綜合治理措施的實施,不斷提高,比治理前提高了5倍,達0.06mg/kg。土壤含水量呈現出先增加后減少的趨勢,這主要是由于小流域治理后期,人工擾動造成土壤含水量下降,比2004年下降了44%。

4.2 經濟效益

小流域綜合治理后,2010年經濟效益指數為0.74,比治理前提高了25.4%,成效顯著。治理后,收入結構多樣化,打工經商的收入比例正逐漸增大,2010年農民人均純收入比2004年翻了1番,達到了2 500元;農業總產值增長迅速,2005年為流域經濟增長的轉折點,增幅達30%,之后,以平均每年3%的速度遞增,截至2010年,小流域農業總產值已達到169萬元,比治理前提高了69%;投入產出比由最初的持平狀態,降低到了2010年的0.70,降低了25百分點,實現了低投入,高回報;流域勞動生產率比2004年提高了30%,由于隨著小流域綜合治理措施的不斷開展,徹底解放了勞動生產力,導致勞動生產率的直線上升;土地生產率比治理前提高了75%。

4.3 社會效益

小流域綜合治理提高了當地的社會效益,治理后,小流域社會效益指數為0.43,比治理前提高了16.2%。治理后小流域內的恩格爾系數降低了26百分點,由治理前的溫飽水平達到了現在的相對富裕水平;教育水平比治理前提高了1倍;農產品商品率比治理前提高了6百分點,這是由于流域內的勞動生產率與土地生產率共同提高導致的;基礎設施增長率提高了2百分點;小流域治理7 a來,不僅改善了生態環境,而且提高了人民的環保意識,治理后比治理前提高了1倍。

4.4 綜合效益

小流域綜合治理后,綜合效益指數為0.60,比治理前提高了39.5%,可見,小流域綜合治理7 a來的綜合效益顯著,由生態效益、經濟效益與社會效益的成效共同導致了綜合效益的提升。

總之,西大峪小流域經過7 a的治理,建立了完善的水土保持生態治理體系,使流域內生態經濟系統和諧統一,為其他小流域的治理提供了示范推廣經驗,同時,當地的農村產業結構得到了優化,農村能源結構得到了調整,農民環保意識得到了提高,新農村建設的步伐得到了加快,從而促使了經濟健康發展,為當地小流域綜合治理工程及京津風沙源治理工程的成果鞏固提供了科學有力的決策依據。

[1]王禮先.小流域綜合治理的概念與原則 [J].中國水土保持,2006(2):16-17.

[2]劉行悌.談談山水田林路的綜合治理 [J].自然辯證法通訊,1979(1):28-29,96.

[3]尚宗波,高瓊.流域生態學——生態學研究的一個新領域[J].生態學報,2001,21(3):468-473.

[4]王禮先.流域管理學[M].北京:中國林業出版社,1999.

[5]段文標,余新曉,侯旭峰.北京山區石匣小流域綜合治理可持續發展評價與分析[J].水土保持學報,2002,16(4):86-90.

[6]段文標,陳立新,余新曉.北京山區蒲洼小流域綜合治理可持續發展評價與分析 [J].中國水土保持科學,2004,2(4):53-57,72.

[7]趙煥臣,許樹柏,和金生.層次分析法[M].北京:科學出版社,1986.

[8]T.L.Saaty.The Analytic Hierarchy Process[M].New York:Mc-Graw Hill Inc,1980.

[9]云寶慶,李德增,王寶春,等.用層次分析法評價草坪質量的研究[J].天津農業科學,2010,16(4):57-59,62.

[10]楊強勝,張化珍,喬埃虎,等.26種園林樹木觀賞性綜合評價[J].內蒙古農業科技,2008(2):69-71.