基于GIS和遙感的土地利用演變及驅動力分析——以汾河上游西北地區為例

黃玉寶,喬玉良,張紅艷

(1.太原理工大學礦業工程學院,山西太原030024;2.山西大學旅游學院,山西太原030006)

土地是人類社會經濟活動的載體。土地利用是指人類對作為生產生活資料的土地的利用方式和耕作強度;而土地利用動態變化則反映了土地利用方式的發展變化趨勢[1]。

隨著全球土地利用變化研究的深入和發展,土地利用/土地覆蓋變化(簡稱LUCC)作為地球表層最重要的景觀,是全球環境變化的重要組成部分和造成全球環境變化的重要原因[2-4],其演變及驅動力已成為全球土地利用變化研究的熱點。土地利用的變化包括空間和時間2個方面,空間上的變化通過遙感技術手段來獲取,土地利用類型的變化是隨時間的變化而變化,時間是度量土地利用變化的重要尺度,它表現了土地利用變化的速度、大小等,遙感技術的周期性短和觀測面積廣使得基于時間變化的土地利用研究有了豐富的數據來源。

本研究基于土地利用方式與土地利用動態度變化模型,在遙感(RS)和地理信息系統(GIS)技術支持下,應用汾河上游西北地區1976年MSS,1990,2007年TM遙感影像,獲取土地利用數據,并建立數據庫;依據3期土地利用數據,從土地利用的基本模式、數量結構、空間格局變化角度,構建區域土地利用時空變化模型,全面分析研究區近30 a來土地利用變化的幅度、速度及其空間分布,并簡要分析促使土地利用變化的驅動力因子和汾河上游西北地區土地演變趨勢,為相關部門科學地利用區域土地提供決策依據。

1 研究區概況

研究區位于山西省汾河上游流域西北地區,是典型的黃土高原中海拔山地。地理坐標為東經111°02′28.41″~ 112°00′30.11″,北緯38°01′54.16″~ 39°00′54.22″,地跨五寨、寧武、岢嵐、靜樂四縣。境內多為黃土覆蓋,由于中山、平原及丘陵曾經受強烈的侵蝕切割作用,加之區內植被稀疏,形成了梁、垣、峁等典型的黃土高原地貌景觀。地帶性土壤為栗鈣土與栗褐土的過渡帶,主要為栗鈣土。土壤侵蝕類型主要有水力侵蝕和風力侵蝕,水力侵蝕以面蝕為主,溝蝕次之。山西母親河——汾河流經研究區,給研究區帶來了豐富的水資源,美麗的自然景觀高原草甸也位于研究區內。整個研究區面積達190 050.12 hm2。

2 研究內容與研究方法

以汾河流域上游西北地區為例,利用遙感和GIS作為技術支撐,獲取不同時期區域土地利用數據及動態變化數據;并根據收集的研究區地形圖、文字資料和其他統計資料,建立研究區土地利用動態變化模型與單一土地利用動態度和綜合土地利用動態度模型,在此基礎上對研究區域土地利用動態變化的自然和人文驅動力因子及區域土地利用演變趨勢進行了分析,為相關部門科學地利用區域土地提供決策依據。

土地利用動態變化包括土地資源的數量、質量隨時間的變化,也包括土地利用的空間變化及土地利用類型組合方式的變化,同時也包括未來土地資源需求量的變化。因此,建立土地利用動態變化模型是研究土地利用變化過程、土地利用變化程度及土地利用未來發展變化趨勢的主要手段[5]。

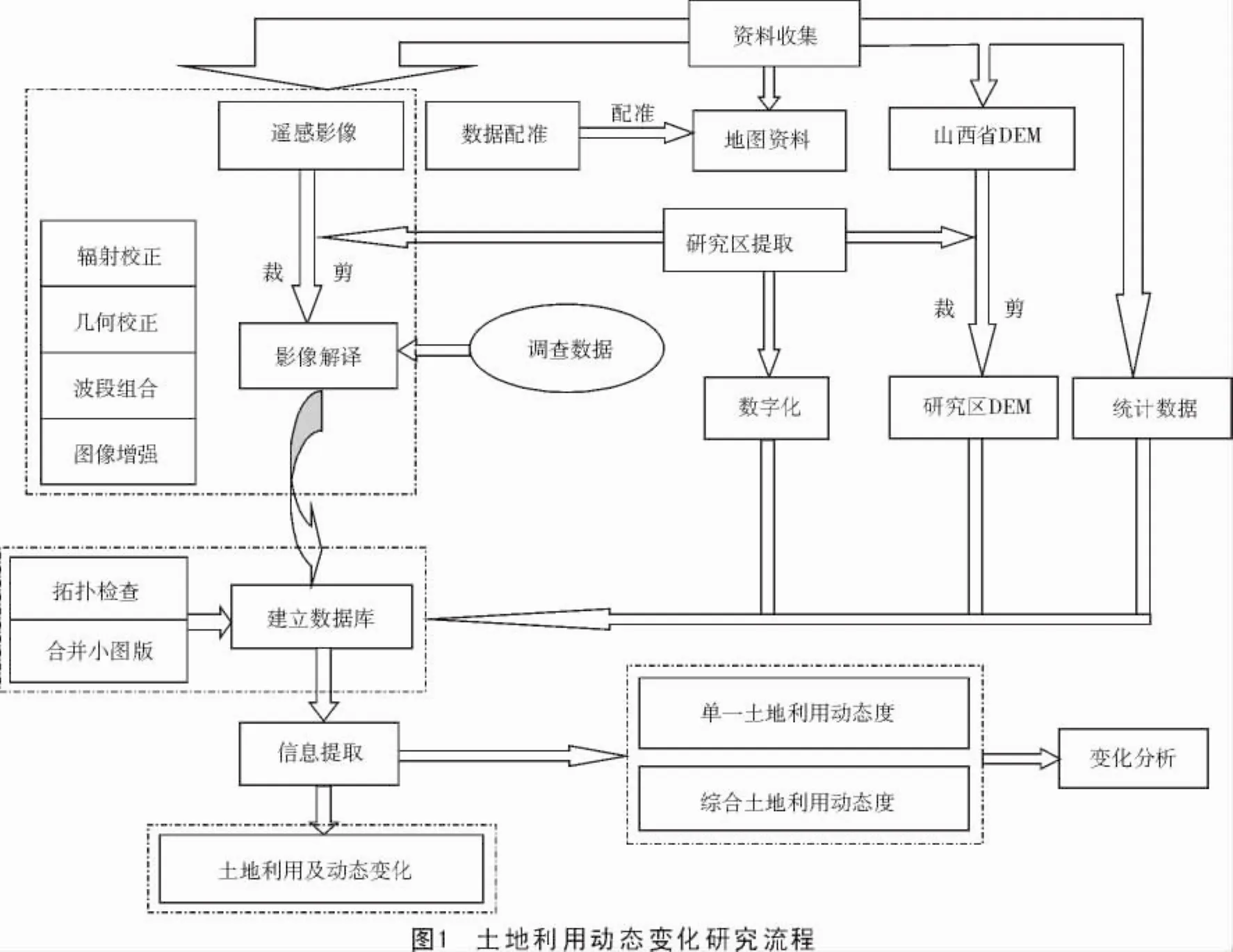

2.1 技術流程

在分析土地利用數量變化時,采用土地利用動態度模型(單一土地利用動態度、綜合土地利用動態度)分析土地利用變化速度。土地利用動態度可定量描述區域土地利用變化的速度,它對比較土地利用變化的區域差異和預測未來土地利用變化趨勢都具有積極的作用[6]。土地利用動態變化具體流程如圖1所示。

2.2 數據處理

相對于傳統的土地資源調查方法,遙感技術具有覆蓋面積大、現時性強、周期短以及獲取數據精準、費用低、省時省力等特點,能及時有效地反應土地利用現狀,為土地資源調查、土地利用動態監測提供及時、準確的基礎數據[7-9]。不同時期所獲取的數據源不同,所以處理的方式也不相同。1976年為Landsat的分辨率為79m的MSS影像;1990年為分辨率30 m的TM影像;2007年也采用TM影像,分辨率為30m,不同時期數據的波段組合參見遙感影像處理部分。遙感數據的處理在ENVI軟件平臺上,采用非監督分類與目視解譯相結合的方法提取土地利用專題信息。

研究初始階段,在GIS支持下,根據配準數據,利用3次卷積法多次糾正地形圖,矢量化配準后的地圖形,并進行投影和提取研究區;利用研究區數據裁剪山西省數字高程模型,獲得研究區數字高程模型。

2.2.1 遙感影像處理 遙感影像處理主要分4個部分:輻射校正、幾何校正、波段組合和圖像增強。校正中以地形圖作為主要數據源,將1990年LandsatTM數據與地形圖進行配準;將1976年LandsatMSS影像和2007年Landsat TM影像與1990年TM影像分別進行幾何糾正。同時,由于不同時期的數據在時間和空間上存在一定變化,傳感器在獲取圖像的時候除受自身狀態的影響外,還受到大氣、光照、氣溶膠等因素的影響,不能采用單一的某種波段組合方式進行遙感影像解譯,而且不同的波段組合方式分類的結果不同,解譯的精度也不盡相同。為了使最終獲得的數據更加準確,提高遙感解譯的精度必不可少。遙感解譯精度除受影像本身質量影響外,還受到解譯人員對當地環境熟知程度及解譯水平的影響,同時圖像增強也是提高解譯精度極為重要的基礎。通過查找資料,在非監督分類的基礎上,研究了不同時期不同波段組合的分類結果和精度,最終確定3個時期的最佳波段組合:1976年MSS影像的321波段組合的假彩色圖像,1990年TM432波段組合的假彩色圖像和2007年TM543波段組合的假彩色圖像。

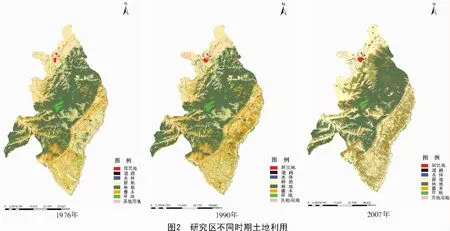

2.2.2 專題信息提取 土地利用專題信息提取采用非監督分類方法。非監督分類(unsupervised),也稱聚類分析[10]或點群分析,即在多光譜圖像中搜尋、定義其自然相似光譜集群組的過程。非監督分類不需要人工選擇訓練樣本,僅需極少的人工初始輸入,計算機就會按一定規則自動地根據像元光譜或空間等特征組成集群組,然后分析者將不同組分的數據進行合并。非監督分類集群算法有ISODATA[11]、鏈狀方法、K-Means[12]等。本研究使用常用的ISODATA算法進行非監督分類,并結合人工目視解譯對研究區進行土地利用信息提取(圖2)。

3 土地利用演變及其驅動力分析

3.1 土地利用動態度模型建立

土地變化預測研究是在歷史數據的基礎上,建立模型,以了解未來土地的變化趨勢及需求狀況,能夠為有效地進行土地利用的調整、優化,合理而高效地利用有限的土地資源提供科學依據[13]。土地利用動態度模型是土地利用變化速度、演變趨勢及驅動力分析的重要指標,本研究利用數據庫信息提取建立單一土地利用動態度模型和綜合土地利用動態度模型。

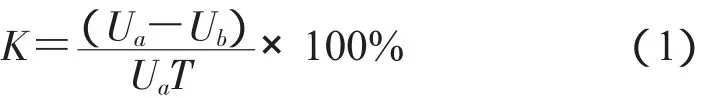

單一土地利用動態度是表達區域一定時間范圍內某種土地利用類型的數量變化情況。計算公式為:

式中,K為研究時段內某一土地利用類型動態度;Ua,Ub分別為研究初、末期某一種土地利用類型的數量;T為研究時段長,以年為最小單位。

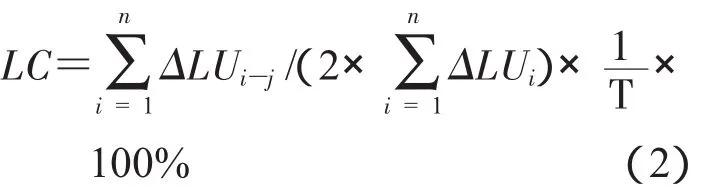

綜合土地利用動態度(LC)是表達區域內土地類型間相互轉化情況,是一種綜合性描述區域土地利用變化情況的度量。其計算公式為:

式中,ΔLUi為監測起始時間i類土地利用類型面積;ΔLUi-j為監測時段內i類土地利用類型轉為非i類土地利用類型面積的絕對值;T為研究時段長,以年為最小單位。

基于GIS平臺,提取各個時期土地利用類型面積,建立各個時期單一土地利用動態度及綜合土地利用動態度數據庫,為動態模型的建立提供數據支持。統計信息如表1,2所示。

表1 不同時期土地利用面積 hm2

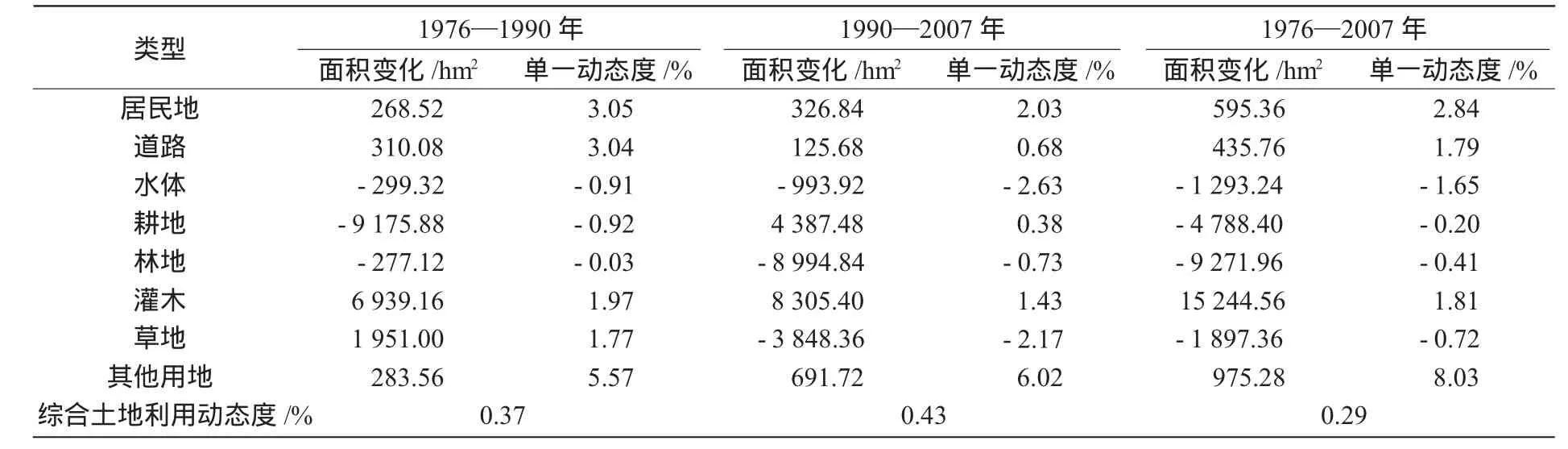

表2 土地利用類型動態度及土地類型面積變化

從表1可以看出,1976年,研究區內土地利用面積最大的是耕地,為76 919.48 hm2,占研究區的40.47%,其次是林地、灌木和草地,這4種類型占總面積的97.70%;1990年,研究區內土地利用面積最大的是林地,為72 840.00 hm2,占研究區的38.33%;其次是耕地、灌木和草地,這4種類型占總面積的97.40%;2007年,研究區內土地利用面積最大的是耕地,為72 131.08 hm2,占研究區的37.95%;其次是林地、灌木和草地,這4種類型占總面積的97.32%。

從表2可以看出,1976—2007年的31 a,除居民地、道路、灌木和其他用地整體呈上升趨勢外,水體、耕地、草地和林地呈減少趨勢。其中,灌木的變化最大,由1976年的27 141.72 hm2增加至42 386.28 hm2,增加速度較快。其次是林地和耕地,二者都呈減少趨勢,減少速度相對較快。林地由1976年的73 117.12 hm2減少至2007年的63 845.16 hm2;耕地由76 919.48 hm2減少至72 131.08 hm2,減少 4 788.40 hm2。

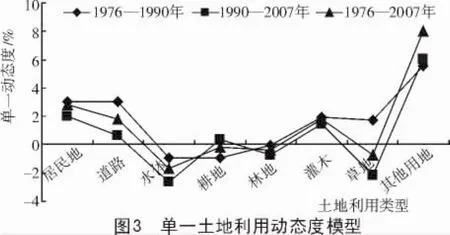

1976—1990年的14 a,居民地由1976年的676.88 hm2增加至1990年945.40 hm2,年均增加19.18hm2。道路從 784.68hm2激增至 1094.76 hm2,年均增加22.15 hm2。灌木由最初的27 141.72 hm2增加至34 080.88 hm2,年均增加495.65 hm2。其他用地和草地也保持增加趨勢,其他用地從1976年的 391.72 hm2增加至 1990年的 675.28 hm2,年增長20.25 hm2;草地由8 496.92 hm2增加至10 447.92 hm2,呈現短時期的增加。耕地的面積有所減少,由76 919.48 hm2減少至67 743.60 hm2,年均減少655.42 hm2,是減少速度最快的類型。水體年均減少21.38hm2,主要向耕地和草地轉化。林地是這一時期內變化最小的土地利用類型,由1976年的73 117.12 hm2減少至72 840.00 hm2,年均減少17.79 hm2,變化相對較慢。用表1,2數據分別建立研究區土地利用動態度模型(圖3和圖4)。

根據土地利用類型的單一土地利用動態度模型和綜合土地利用動態度模型,綜合考慮研究區模型,從表2還可以看出,整個研究區1976—2007年單一土地利用動態度最大的是其他用地(8.03%),其次為居民地(2.84%)、灌木(1.81%)、道路(1.79%)、水體(-1.65%)、草地(-0.72%)、林地(-0.41%)和耕地(-0.20%),其中,水體、草地、林地及耕地呈負變化趨勢,面積減少,且耕地年變化率最小,與耕地動態度最小相吻合。1976—1990年,單一土地利用動態度最大的同樣是其他用地,其動態度為5.57%,變化劇烈;其次是居民地(3.05%)、道路(3.04%)、灌木(1.97%)、草地(1.77%)及耕地(-0.92%)、水體(-0.91%)和林地(-0.03%),這一時期,林地的變化程度最小,其他用地變化依然保持劇烈,其動態度最大。

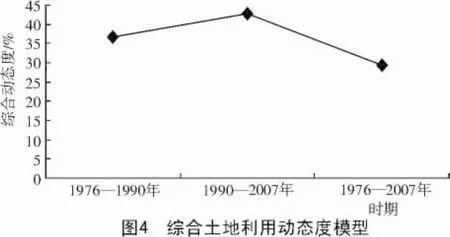

據綜合利用動態度模型來看,1976—2007年綜合土地利用動態度為29%,1976—1990年綜合土地利用動態度為37%,1990—2007年綜合土地利用動態度為43%。1990—2007的17 a整體土地利用變化相對劇烈,1976—2007年的31 a綜合土地利用動態度最低,整個時期研究區土地利用變化速度不是很快。

3.2 演變趨勢及驅動力分析

驅動力是指導致土地利用方式發生變化的主要生物物理因素和社會經濟因素[1]。汾河流域上游西北地區土地利用變化的驅動力主要有兩大因素:一是自然因素,二是社會因素。

3.2.1 自然因素驅動力分析 研究區位于山西省西北部地帶,地貌類型為臺地低山丘陵,且多為黃土覆蓋,區內黃土臺地曾經受過強烈的侵蝕切割作用。研究區內地貌類型和土壤類型是導致土地利用方式改變的客觀因素,同時也是土壤侵蝕變化的影響因子;研究區植被覆蓋相對較多,相比之下自然因素不是土地利用類型變化的主要因素。

3.2.2 社會因素驅動力分析 社會因素是土地利用變化中最活躍因子,在研究時段內,該區域土地利用變化未受到較大的自然因素(自然驅動力)影響,人類活動是造成研究區土地利用變化的主要因子。土地的可持續利用本身就是由土地的特性所決定的,也就是說土地具有可持續利用的特性,人類應很好地適應土地的這一特性[14]。

(1)居民地在1976—1990年單一土地利用動態度大于1976—2007年平均單一土地利用動態度,相對增長速度較快,1990—2007年居民地擴張速度有所放緩,符合中國近30 a來人口變化導致居民地變化的規律。(2)耕地面積呈先減少后增加的趨勢。20世紀70年代的廣積糧等使得耕地面積劇增;在70年代到90年代期間,部分耕地由于無人料理逐漸轉變成灌木和草地。20世紀90年代至21世紀,人口增加而導致的溫飽問題成為主要問題,這一時期部分草地、林地、灌木等轉變成耕地,由于國家的可持續發展戰略,對轉變為耕地的速度有所限制,使得耕地面積增加速度保持合理穩定狀態。(3)道路、灌木和其他用地整體上呈增長趨勢。隨著社會發展,交通成為與外界交流溝通的必要保障,使得在31 a間道路呈增長趨勢,預計其還會以更快的速度增加。灌木和其他用地是其他類型用地轉化的主要類型,因此也呈增長趨勢。(4)林地和水體呈減少趨勢,毀林開荒增加耕地和作為礦產資源十分豐富的平朔地區,煤礦等各種礦產資源的開采是導致林地減少的主要原因。同時,林地的開墾使得西部地區水土保持指數下降,也是造成沙塵天氣的重要原因。水體面積逐年減少,隨著社會的發展,工業用水等消耗逐年增多,使得本來就缺水的山西黃土高原水資源逐年減少,同時水污染也比較嚴重。(5)草地的變化呈先增長后減少趨勢,草地的增加主要來自林地類型的轉化,20世紀90年代至21世紀,隨著社會經濟發展,草地逐漸向耕地、居民地和灌木土地類型轉變。

人類對土地等資源的無休止掠奪,使環境自我恢復功能承受巨大壓力,加之不合理的土地使用方式,導致水土流失嚴重,恢復緩慢或使部分地區發生不可恢復的塑性變化,影響土地長期有效利用。同時特定經濟系統與特定政策環境影響著土地利用的方式和強度。土地整理的根本目標是提高土地利用率,增加耕地面積,提高土地生產能力,使土地資源利用能滿足人口增長和社會經濟發展的需求[15]。此時政府的行政決策和干預也是導致土地利用變化的一個重要原因。隨著西部大開發政策的實施,該區經濟發展速度在加快,城市建設及城市規模有了很大發展,城市用地不斷增加,同時農村建設也占用了耕地。

4 結束語

通過分析汾河流域研究區土地利用面積變化可以得出,黃土高原土地利用方式單一,水體利用變化減少趨勢明顯,對于水資源匱乏的西北地區是一個不利信號;其他用地變化率相對較快,是研究區土地利用變化的重要影響因素;土地利用呈林地向耕地和草地轉變,耕地向居民地轉變和草地向耕地和居民地轉變的趨勢。其他用地在3個時期保持著單一土地利用動態度最大,綜合土地利用度呈現波動狀態,先升后降,整體趨于相對穩定的變化。同時,由于不同地區土地利用變化在數量、方式、強度、結構和趨勢等方面存在很大的差異,全面研究土地利用變化及其影響因子,為土地管理和土地規劃提供了依據。如何建立土地利用動態變化模型是研究土地利用變化過程、土地利用變化程度及未來發展變化趨勢的主要手段,科學合理的模型可以給決策部門提供有力、準確的數據支持。因此,發展經濟的同時,如何做到土地資源的開發與保護并重,實現國土資源的永續利用和區域的可持續發展,是當前各級政府部門以及企業應該重視的問題。

[1]江曉波,孫艷,周萬村,等.基于遙感與GIS的土地利用動態變化研究[J].長江流域資源與環境,2003,12(1):131-135.

[2]李秀彬.全球環境變化研究核心[J].地理學報,1996,51(6):553-557.

[3]陳佑啟,楊鵬.國際上土地利用/土地覆蓋研究的新進展[J].經濟地理,2001,21(1):95-100.

[4]柳海鷹,高吉喜,李政海.土地覆蓋及土地利用遙感研究進展[J].國土資源遙感,2001(4):7-12.

[5]王秀蘭,包玉海.土地利用動態變化研究方法探討[J].地理科學進展,1999,18(1):81-87.

[6]劉成梅,游海.天然產物有效成分的分離與應用[M].北京:化學工業出版社,2003:181.

[7]梅安新.遙感導論[M].北京:高等教育出版社,2005.

[8]王銳.GIS和RS在神府礦區土地利用中的應用研究 [J].安徽農業科學,2007,35(19):5948-5949.

[9]劉紀遠.中國資源環境遙感宏觀調查與動態研究[M].北京:中國科學技術出版社,1996.

[10]趙英時.遙感應用分析原理與方法[M].北京:科學出版社,2003.

[11] Bezdek JC.Pattern recognition with fuzzy objective function algorithms[M].New York:Plemum Press,1981.

[12]Duda R O,Hart P E,Stork D G.Pattern classification second edition[M].New York:Wiley,2001.

[13]國巧真,馬亞峰,武永峰.密云縣土地利用動態變化預測及影響研究[J].山西農業科學,2010,38(8):37-40.

[14]楊君.土地整理與土地資源可持續利用 [J].內蒙古農業科技,2010(6):20-21.

[15]馮義雄,朱麗東,朱力,等.內江市土地利用動態變化及其驅動力分析[J].山西農業科學,2010,38(12):69-74.