有限灌溉對新墾沙地春玉米生理性狀及產量要素的影響

劉 靜,成自勇,張恒嘉,安飛虎

(1.甘肅農業大學工學院農業水利工程系,甘肅蘭州730070;2.鄂爾多斯市水務局,內蒙古鄂爾多斯017000)

玉米是臨澤地區的主要作物,但由于其生長期內耗水量大,加之該地區水資源日趨緊張,使得玉米種植受到越來越大的影響。發展有限灌溉是解決該地區水資源短缺與農業發展之間矛盾的有效途徑。許多研究表明,適度水分虧缺會提高作物產量,有利于提高水分利用效率,使產量與品質同步提高[1-4],且通過有限水量在作物生長期間的最優化分配,提高有限水分向作物根系吸收轉化和光合產物向經濟產量轉化的效率,可達到高產目的[5-10]。

本研究旨在通過探究有限灌溉對臨澤地區綠洲農田生產力的影響,從而為該地區有限灌溉條件下綠洲農業水資源可持續利用提供理論支撐和科學依據。

1 材料和方法

試驗于2008年4—9月在北方干旱內陸河流域的甘肅省臨澤縣中國科學院寒區旱區環境與工程研究所臨澤內陸河流域綜合研究站(39°21′N,100°07′E)進行。供試品種為沈單16號。試驗地為綠洲新墾沙地,0~30,30~60,60~150 cm土層土壤容重和田間持水量分別為1.44g/cm3和21.8%,1.45 g/cm3和 21.2%,1.47 g/cm3和19.8%。該區常年平均地下水位4.2m,毛管水上升高度65 cm,地下水不能補給到作物根系分布層(向上補給量忽略不計)。試驗地位于綠洲邊緣,為風沙土,以細沙為主,結構差,土壤貧瘠。試驗土壤部分理化性狀如表1所示。

表1 試驗土壤部分理化性狀

1.1 試驗設計

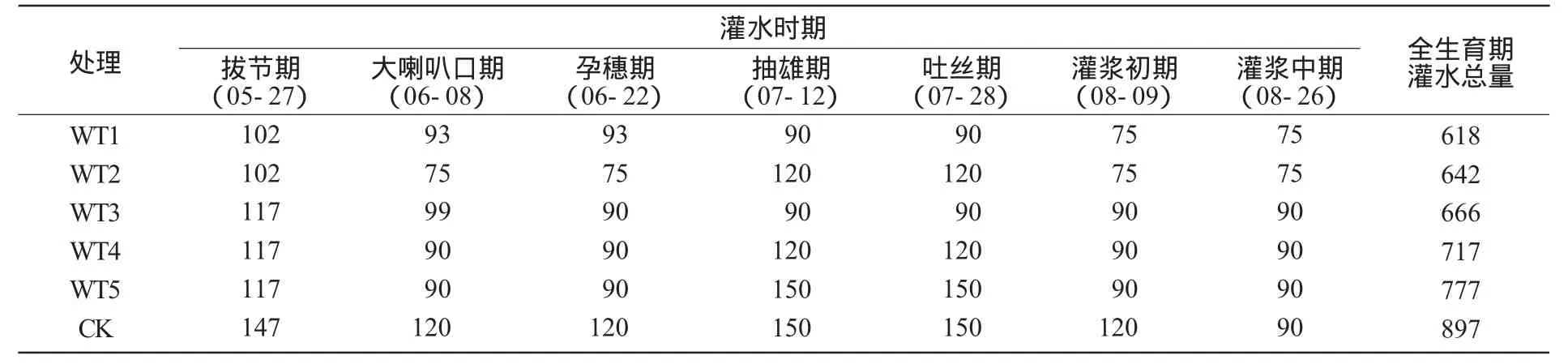

試驗共設6個處理,灌水方式為畦灌(用水表嚴格控制灌水量)。試驗采用單因素隨機區組設計,每一處理及對照均重復3次,共18個小區,小區面積為12.5m×5.6m。供試春玉米為當地玉米主栽品種沈單16號,于2008年4月5日播種,播種密度為8萬株/hm2。播前底施純氮48 kg/hm2、純磷 63 kg/hm2、純鉀 28 kg/hm2作為基肥。在玉米出苗后2周左右進行人工間苗,并于拔節期和孕穗期分別追施純氮48,32 kg/hm2。試驗設計如表2所示,其中,對照(CK)灌水量與研究區春玉米實際灌水量一致。所有耕作均采用機械,足墑播種,播前清除雜草,作物生長發育過程中進行中耕、人工除草,并及時防治病蟲害。

表2 玉米全生育期不同灌溉處理實際灌水量 mm

1.2 觀測項目和方法

1.2.1 土壤水分 玉米生育期間每隔7 d測定1 次土壤水分,分別于 40,60,80,100,120,140,160,180,200 cm土層測量,其中地表至20 cm用土鉆法觀測,20~200 cm用土壤水分中子儀觀測。

1.2.2 葉面積及株高 葉面積用葉面積儀測定,株高用卷尺測定。

1.2.3 灌漿 灌漿期間每隔4~6 d每小區各取1穗,每穗取50粒進行考種,測定籽粒產量。

1.2.4 產量測定 于2008年9月22日每小區取10株玉米,測定穗行數、行粒數、穗粒數、千粒質量、穗長、穗粗、禿頂長,計算理論產量。

2 結果與分析

2.1 不同處理對玉米耗水特性的影響

2.1.1 耗水量 測定結果(表3)表明,苗期由于植株小,大部分地表裸露,主要以地表蒸發為主,各處理耗水量最小;拔節期由于植株主要為生理生長階段,需要消耗大量的水分,此期間達到第1個耗水量峰值,且以CK最大;抽雄期至灌漿期,由于葉面積達到全生育期最大,地面覆蓋增大,而且隨著氣溫的升高,作物的生理生長和生殖生長同步進行,需水急劇增加,主要以植株的蒸騰耗水為主,耗水量達到最大值,所有處理及CK以WT5最大;灌漿期至成熟期為玉米生長發育對水分最為敏感的階段,此期間水分的虧缺會對產量的形成產生不可逆的影響,最終導致產量下降。

從總體來看,春玉米全生育期內耗水量隨著灌水量的增加而增加,不同處理中耗水量最大的為CK。

表3 有限灌溉條件下春玉米的耗水特性

2.1.2 耗水模數 有限灌溉條件下春玉米耗水模數測定結果(表3)表明,在苗期至拔節期,不同處理耗水模數為全生育期最小,占全生育期耗水模數的1.88%~4.51%,其中以WT3最小;在拔節期至抽雄期,耗水模數為全生育期內最大,占全生育期耗水模數的34.80%~43.94%,其中以WT3最大;在抽雄期至灌漿期,耗水模數占全生育期耗水模數的32.15%~40.44%,其中以WT5最大;在灌漿期至成熟期,耗水模數占全生育期耗水模數的20.30%~22.02%,其中以WT3最大。

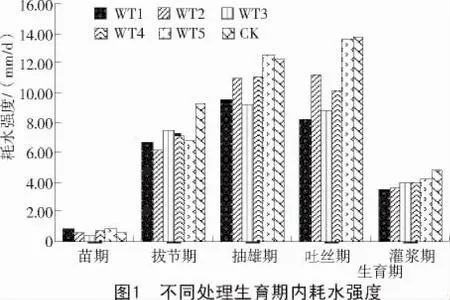

2.1.3 耗水強度 有限灌溉條件下春玉米耗水強度測定結果(表3、圖1)表明,不同處理的耗水強度在全生育期內表現為單峰曲線,苗期最小,在抽雄—吐絲期耗水強度達到最大值,灌漿期又變小。所有處理及CK在苗期、抽雄期的耗水強度以WT5最大,在拔節期、吐絲期、灌漿期,以CK最大。從總體來看,在全生育期內,隨著灌水量的增加,耗水強度也隨之增加,以CK最大。

2.2 不同處理對玉米葉面積指數及株高的影響

玉米葉面積指數測定結果(表4、圖2)表明,所有處理全生育期葉面積指數的變化都呈單峰曲線,其高峰值均出現在灌漿期,之后葉片開始衰退、葉面積指數下降。方差分析結果表明,WT1,WT2,WT3 處理之間以及 WT4,WT5,CK處理之間玉米全生育期內基本不存在顯著性差異(P>0.05),但WT1與CK之間存在顯著性差異,在苗期、拔節期,WT1比CK葉面積指數分別降低21.4%,12.4%。

表4 不同生育期玉米葉面積指數的變化

玉米株高測定結果(表5、圖3)表明,各處理株高全生育期變化趨勢一致,表現為苗期—拔節期、拔節—抽雄期增長較緩慢,抽雄—灌漿期快速增長,達到最大值。方差分析表明,處理WT1,WT2,WT3 之間,處理 WT4,WT5,CK之間不存在顯著差異(P>0.05),但WT1與CK之間存在顯著差異,在苗期、抽雄期、吐絲期、灌漿期,WT1株高比CK分別降低11.9%,15.2%,6.1%,7.8%。所有處理中,灌水最多的CK株高最大,說明灌水量在一定范圍內,株高隨灌水量增加而增加。

表5 不同生育期玉米株高的變化 cm

2.3 不同處理對玉米灌漿強度的影響

灌漿強度測定結果(表6、圖4)表明,所有處理籽粒灌漿強度基本呈現為單峰曲線,在授粉后24 d左右時達到峰值,其中,WT4處理最大,為1.43 g/d。

方差分析結果表明,所有處理及CK在灌漿期間灌漿強度基本不存在顯著性差異(P>0.05),但授粉后4 d左右WT1與CK之間存在顯著性差異,WT1 與 WT2,WT3,WT4,WT5,CK相比,分別降低17.1%,17.6%,20.8%,28.8%,31.5%;授粉后29 d左右,處理WT1,WT3與CK之間差異顯著,WT1,WT3灌漿強度比CK分別降低71.6%,66.1%。在灌漿初期灌水多少會對灌漿強度有較大影響,但隨著時間的推移,灌漿強度不會隨灌水的增多而顯著增強,所有處理及CK灌漿強度基本趨于穩定,尤其是到灌漿末期,灌漿強度基本保持一致,這可能與玉米本身的遺傳基因有關,而與水分多少沒有直接的關系,多余的水分只能增加玉米的奢侈性耗水,而對產量增加沒有促進作用。

表6 不同處理授粉后灌漿強度的變化 g/d

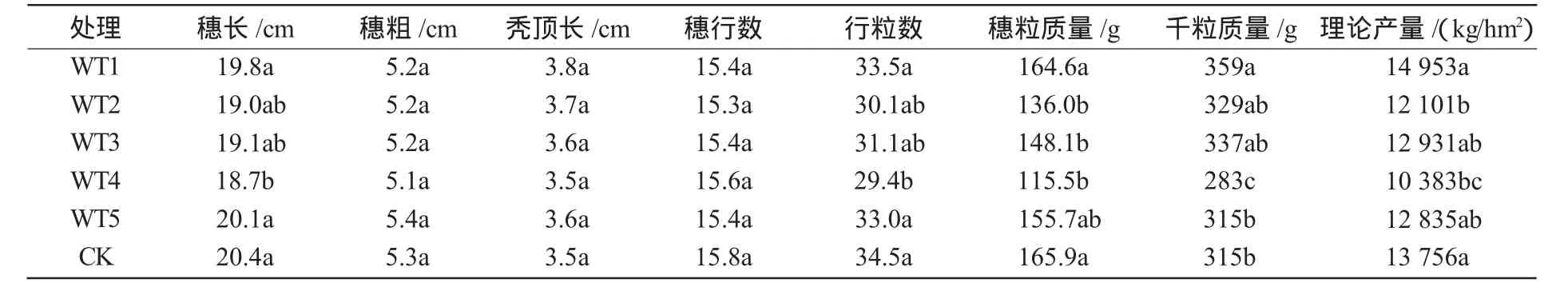

2.4 不同處理對玉米產量的影響

測定結果(表7)表明,全生育期灌水最少的處理WT1籽粒理論產量最高,達14 953 kg/hm2,較處理 WT2,WT3,WT4,WT5 和 CK 分別增加23.6%,15.6%,44.0%,16.5%和 8.7%。WT1全生育期灌水量最少,但其理論產量最高,這可能是由于灌漿前減少灌水(表2)形成水分脅迫,其在一定程度上增強了作物的抗逆性,有利于干物質的積累以及群體生長率、光合凈同化率和籽粒干物質的增加,從而導致作物籽粒產量提高。方差分析表明,產量性狀中,不同灌溉處理及CK間玉米穗粗、禿頂長、穗行數差異均不顯著(P>0.05),但處理WT1與WT4,WT5,CK之間千粒質量差異顯著,處理WT1比處理WT4,WT5,CK分別增加26.9%,14.0%,14.0%;處理WT1比WT2,WT3,WT4穗粒質量分別增加21.0%,11.1%,42.5%。

因此,在綠洲新墾沙地上,如果有限灌溉的灌水定額和灌水時期安排適當,全生育期使用較少的水,水生產力不但不會降低,反而會大幅度提高。這與張恒嘉等[11]的研究結論一致。

表7 不同處理玉米產量構成要素

3 結論

(1)各處理及CK中,玉米的耗水量、耗水強度均隨灌水量的增加而增加;全生育期內玉米葉面積指數和株高,WT1,WT2,WT3 之間以及WT4,WT5,CK之間不存在顯著差異,但處理WT1與CK之間存在顯著差異,苗期、拔節期,處理WT1比CK葉面積指數分別降低21.4%,12.4%;苗期、抽雄期、吐絲期、灌漿期,處理WT1比CK株高分別降低11.9%,15.2%,6.1%,7.8%。

(2)所有處理及CK間籽粒灌漿強度基本呈現為單峰曲線。在授粉后24 d左右時達到峰值,其中,WT4處理最大,為1.43 g/d。所有處理及CK在灌漿期間灌漿強度基本不存在顯著性差異,但授粉后4 d左右WT1與CK之間存在顯著性差異,處理 WT1 比處理 WT2,WT3,WT4,WT5,CK灌漿強度分別降低 17.1%,17.6%,20.8%,28.8%,31.5%;授粉后29 d左右,處理WT1和WT3與CK之間差異顯著,處理WT1,WT3比CK分別降低71.6%,66.1%。

(3)全生育期灌水最少的處理WT1籽粒理論產量最高,達14 953 kg/hm2,較處理WT2,WT3,WT4,WT5和 CK分別增加 23.6%,15.6%,44.0%,16.5%和8.7%。在產量性狀中,不同灌溉處理及CK間玉米穗粗、禿頂長、穗行數均不存在顯著差異,但處理WT1與WT4,WT5,CK之間千粒質量存在顯著差異,處理WT1比WT4,WT5,CK分別增加26.9%,14.0%,14.0%。

本研究表明,在該綠洲新墾沙區如果合理安排灌溉時期,有限灌溉有助于提高水分利用效率和有限水資源承載力下綠洲農田生產力,從而達到節水增產的目的。

[1]樊修武,池寶亮,黃學芳,等.不同水分梯度下玉米水分利用效率研究[J].山西農業科學,2008,36(11):60-63.

[2]張勝愛,李正來,秦青春.春季灌溉制度對冬小麥產量形成及水分利用的影響[J].華北農學報,2007,22(增刊):164-168.

[3]張定一,黨建友,王姣愛,等.水地小麥產量品質同步提高栽培技術研究[J].山西農業科學,2010,38(7):35-43.

[4]姚錦秋.不同節水技術對玉米水分利用效果研究[J].內蒙古農業科技,2008(1):34-35.

[5]馬忠明.有限灌溉條件下作物—水分關系的研究[J].干旱地區農業研究,1998,16(2):76-79.

[6]張源沛,張益明,周會成.利用雨水對半干旱地區覆膜春小麥有限灌溉的研究[J].農業工程學報,2002,18(6):68-70.

[7]任三學,趙花榮.有限供水對夏玉米根系生長及底墑利用影響的研究[J].水土保持學報,2004,18(2):162-165.

[8]劉玉潔,李援農.不同灌溉制度對覆膜春玉米的耗水規律及產量的影響[J].干旱地區農業研究,2009,27(6):68-71.

[9]馮瑞云,崔福柱,趙明拴,等.玉米不同局部灌溉技術的節水機理研究[J].山西農業科學,2007,35(8):62-64.

[10]肖俊夫,劉戰東.不同水分處理對春玉米生態指標、耗水量及產量的影響[J].玉米科學,2010,18(6):94-97,101.

[11]張恒嘉,趙文智.有限灌溉對荒漠綠洲春玉米產量及產量性狀的影響[J].中國沙漠,2010,30(4):892-895.